『Seasons』★★★★☆(4.4)音楽購入履歴#8

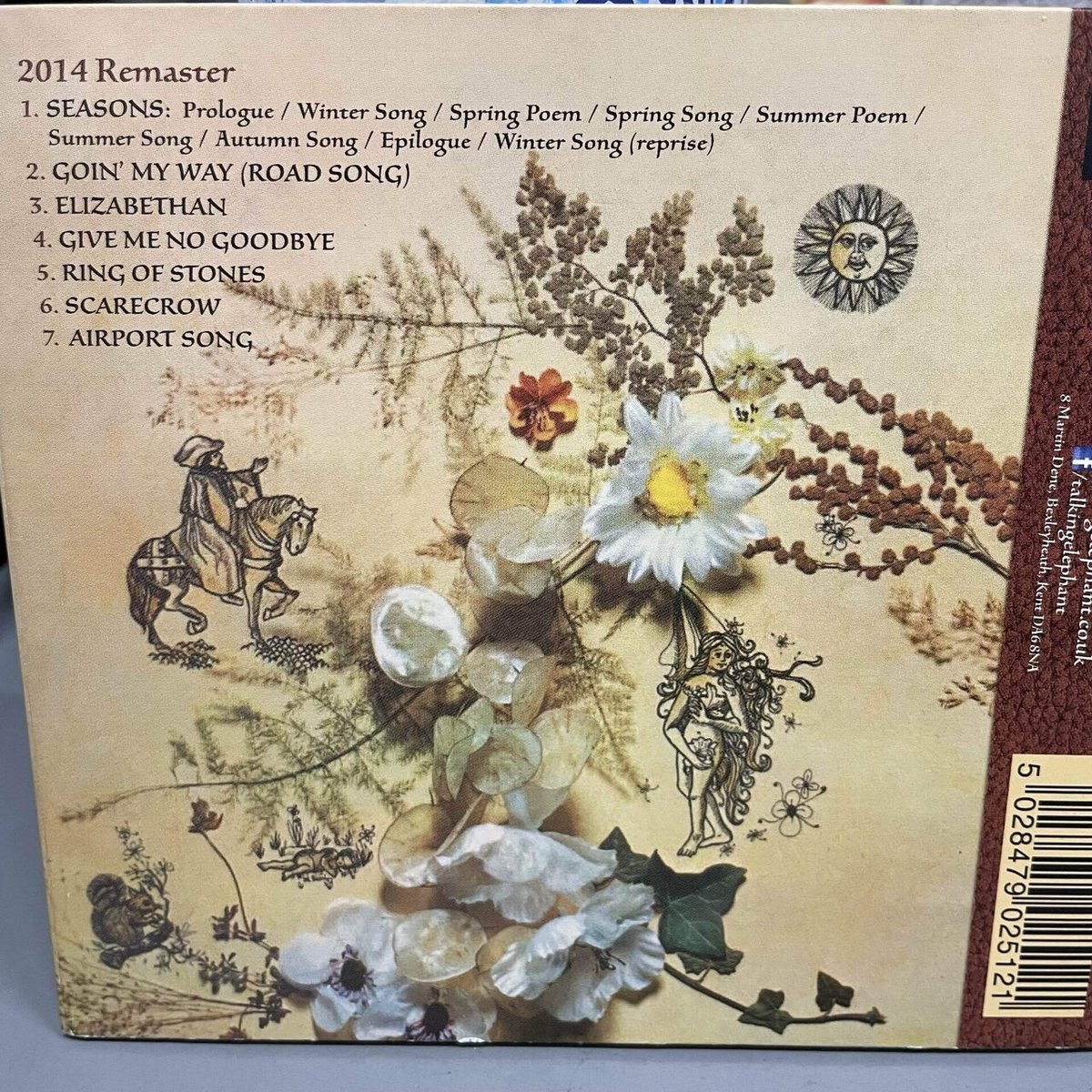

Title:Seasons(1970)

Artist:Magna Carta

Day:2024/2/3

Shop:disk union shimokitazawa

Rating:★★★★☆(4.4)

英国のトラッドフォークと非トラッドフォーク

Magna Carta(マグナカルタ)はほとんどスルーしていたのでこの70年2nd『Seasons(四季)』が初めて手にした彼らのアルバムになった。

1st〜3rdまではサブスクでいくらか聴いていたけど、アコースティックギターを主体としたサイモン&ガーファンクル系のハーモニーフォークでありながらプログレッシブな展開を繰り広げていく面白いグループ、結構好きかも、という認識だったので、このたび彼らの代表作の1つとされる2nd『Seasons』を購入した次第です。

そんなことでマグナカルタについてはほとんど知識がないので、この度少し調べたりもしてみたり。

マグナカルタは英フォークロックの中では結構有名な部類のようで、日本語の記事も割と溢れていて情報もわんさか出てきて助かるわ〜、って感じだったんだけどちょっと気になることもあって。

マグナカルタについて書いてある記事のどれくらいだろう、2〜3割くらいかな?

「英トラッドフォークロックのマグナカルタ」

って紹介されてるんです。

その中にはオンライン中古レコード屋の商品説明とかもあったり。

僕はずっと前から「アコースティックスタイル」であるだけで「フォーク」と呼ばれる傾向があることを危険視していて、確かにフォークミュージックはアコギを使うことが多いけど、アコギを使えばフォークというのはあまりにも短絡的で。

それと同じようにイギリスのフォークは全て「トラッド」だという認識が割と世に溢れていることがこの度わかって。ましてやレコードを売る側がそんな認識だったりするのは、ちょっとそれは、ってことで。

トラッドとフォークについて僕の認識を少し(必ず正しいとは言わない!!)。

トラッド(トラディショナルフォーク)というのは文字通り「伝統的な民謡」。

【フォーク】は【民謡】という意味で、口承で伝わった古い民謡を民謡研究家が掘り返す運動「フォークリバイバル運動」が1940年くらいからアメリカで始まったんです。

そんな流れの中で民謡風のオリジナルソングを歌うウディ・ガスリーとピート・シガーというフォークシンガーが生まれて、その先の60年代にボブディランやサイモン&ガーファンクルが生まれ、ポピュラーミュージックのど真ん中に君臨することになったわけです。

伝統的な民謡ではなく、こうした民謡風のオリジナルで新しい時代の生活や反抗を歌った音楽を正式には「モダンフォーク」だったり「コンテンポラリーフォーク」だったり言うんだけど、一般的に単に「フォーク」と呼ばれるようになっていきます。

そして本来の意味での「民謡(フォーク)」が「トラディショナル・フォーク(伝統的な民謡)」と呼ばれるようになったわけです。

元来の60'sの「ロック」が「クラシックロック」と呼ばれて、近年の「オルタナティブロック」が単に「ロック」と呼ばれてるのと同じようなもんですわな。

元来のパンダがレッサーパンダになって、ジャイアントパンダがパンダと呼ばれてるのと同じようなもんですわな。

アメリカはボブディランを筆頭にモダンフォーク/コンテンポラリーフォークが盛んになっていくわけだけど、イギリスはフォークリバイバルで掘り起こしたトラッドを守り続ける姿勢が目立つようになります。

これは歴史の浅いアメリカと歴史あるヨーロッパとの違いだったりするんだと思います。あとはアメリカの政治的問題も大きいかもしれません、当時のアメリカには歌うべき問題が多かったので。

イギリスにはイングランド民謡やスコットランド民謡、アイルランド民謡がおびただしいほどの数伝わっていて、それを歌う歌手が出てきたり(シャーリーコリンズ)、それにギターの伴奏をつけたり(デイヴィグレアム)、それにロックバンドアレンジをしてみたり(フェアポートコンベンション)、ってのが60年代に出てくるわけです。

フェアポートコンペンションやスティーライスパンといったトラッドを演るフォークロックバンドがイギリスに登場したのが60年代後半とかで、そこから70年代前半にかけて多くのトラッド系フォークロックバンドが誕生していく。

とはいえその時代にはボブディランやサイモン&ガーファンクルといったアメリカのコンテンポラリーフォークも大流行してるので、イギリスにはトラッドフォークを演るミュージシャンも、コンテンポラリーフォークを演るミュージシャンもどちらも大勢いる状況になってるわけで。

トラッド系フォークロックだと一目瞭然なのは、もちろんトラッドをカバーアレンジしてることで、フェアポートコンベンション、ペンタングル、スティーライスパン、Trees、この辺りはアルバムの半数ほどがトラッドソングのカバーで締められている。

ヴァシュティバニヤンはオリジナルソングを書くけどトラッド風で、「トラッド風オリジナル」ってのもあるのが少しややこしかったりはする。「ブリティッシュフォーク三種の神器」と呼ばれるスパイロジャイラ、チューダーロッジ、メロウキャンドルなんかはトラッド風オリジナルなのか判断が難しい曲もあるといえばあるし。

ソロミュージシャンでいうとアンブリックスがトラッド系なのは言わずもがなだけど、ニックドレイクやブリジットセントジョンなんかはコンテンポラリーフォークの部類になるだろう。

非トラッド系ブリティッシュフォークロックの有名どころでいうとストーロブスやリンディスファーン、あとヘロンとかでしょうか。

リンディスファーンやヘロンなんかはかなりビートルズ的なブリティッシュロックをアコースティックスタイルでやってるところがあったりして、それでもやっぱりジャンル分けするならブリティッシュフォークロックだし、ややこしいですよね。

結局のところディランやサイモン&ガーファンクルはフォークをポピュラーミュージックに押し上げたと言えるんですよね。

それで英トラッドというのはやっぱ民謡という学問的なところにあると思うんです。

オリジナルブリティッシュフォークロックバンドを聴いた時に、それがポップ寄りにいるのか学問寄りにいるのか、それがトラッド非トラッドの1番の判断材料になるかと。

それでいうとマグナカルタは明らかにポップ寄りだと思うんです。

非トラッドのブリティッシュフォークポップです。

サイモン&ガーファンクルや米ソフトロック等の影響は間違いなく受けてると思いますが、ポールサイモンが英トラッドを学んでいた事実は(ディランもだしね)、まぁ置いておいて。

なにをうだうだ言ってんのか。まぁ英フォーク=トラッド、ってゆー認識はそれは違うぞーーーーって話なんでしょうね。

ほんで僕はトラッドも好きだけどコンテンポラリーも大好きなんで、どっちにしたってマグナカルタ好き派なんです。

なのに何をうだうだと。うっせーうっせー

ガスダッジョン、ヴィスコンティの手駒たち

3人組のハーモニートリオであるマグナカルタは69年にマーキュリーから1stアルバムをリリースしてデビュー。

この1stがサブスクで聴いただけだけど結構好きで。ペンタングルのダニートンプソンがベース弾いてたり。

ソングライターでリーダーのクリス・シンプソンによるライナーノーツによると1stの恵みはダニートンプソンのベースがもたらしてくれたものだとか。

それで、この2nd『Seasons』はというとみんな大好きヴァーティゴからガスダッジョンのプロデュースで70年にリリースされた。「多くの天才がスタジオを行き来してレコーディングが進んでいった」、とクリスシンプソンは振り返る。

ガスダッジョンは特にエルトンジョンとの仕事で知られるプロデューサー。ちょうどこの70年ごろにエルトンジョンと仕事を始めている。

69年にデヴィッドボウイの〝Space Oddity〟をプロデュースし、同年にストローブスの1stなんかをプロデュースしているが、その傍らにいるのがトニー・ヴィスコンティで。

トニーヴィスコンティはガスダッジョンから引き継ぐ形でボウイのアルバムやストローブスの2nd以降をプロデュースしたり、よくわからないけどガスダッジョンと師弟とまではいかないが何かしらタッグ関係にあって。

そのエルトンジョン、ボウイ、ストローブス辺りのガスダッジョン/ヴィスコンティ周りで起用された参加ミュージシャンというのは似通っていて、ストリングスアレンジのポールバックマスターだったりベースのハービーフラワーズだったり、ギターのティムレンウィックだったり、鍵盤はリックウェイクマンだったり、を共有してたりする。

それでこのマグナカルタ『Seasons』もガスダッジョンプロデュースということで、その辺りの名だたるミュージシャンが参加しているというわけだ。

まずトニーヴィスコンティがしっかりアレンジとベースとリコーダーで参加。

ティムレンウィックもリコーダーで。

そしてスローブスに加入した後かぎりぎり前かのリックウェイクマン(もちろんYes前)がピアノとオルガンで。

あとBlue Minkのドラマー、バリー・モーガン。彼もエルトンジョンで叩いてる男。

このアルバムには参加していないがハービーフラワーズやレイクーパーもBlue Minkのメンバーでありガスダッジョンヴィスコンティ周りでよく登場している。Blue Mink、ちゃんと聴いたことないのよねー

あとこの後エルトンジョンバンドのギタリストとして名を馳せることになるデイビー・ジョンストンがギターとシタール、コーラスで参加。

クリスシンプソンはライナーノーツでとにかく「周りの力に助けられてアルバムを完成させた」的な感謝の発言をしているが、自分の唯一の功績として「デイビージョンストンの起用をガスダッジョンに勧めたこと」としている。

これはデイビージョンストンが元々ガスダッジョンの手駒ではなかったってことなのかしら?そうだとしたら、ここでの起用がディビージョンストンとガスダッジョンを出会わせ、エルトンジョンのギタリストとして重宝されていくことに繋がっていく。そりゃ大功績だわクリスシンプソン。

そのデイビージョンストンは次の3rdアルバムでマグナカルタの正式メンバーになるようで。3rdもめっちゃいいのよ。1st〜3rdくらいは手に入れたいところ。

まぁとにかくエルトンジョンやデヴィッドボウイというめちゃくちゃ「ロック/ポップ」界隈をプロデュースしていたガスダッジョン/ヴィスコンティが手がけたのがこのマグナカルタの2ndってわけで、そんなことからもトラッド系フォークではなくフォークポップ界隈のグループであることが明確なわけです。

22分の四季を歌ったA面

さてやっとアルバムの概要。

サポートメンバーの豪華さをつらつら書いたが、まずはメンバーの3人。

クリス・シンプソンとライエル・トランターのアコギ2本のアンサンブルと、クリス・シンプソンとグレン・スチュアートのハーモニー、これだけで完成してるっちゃしてるんです。

2本のギターはペンタングルやインクレディブルストリングスバンド、とまではいかないまでもマジカルな絡みを展開していくし、ハーモニーは特にグレンスチュアートの女性の声にしか聴こえない美声が際立つ極上のものとなっている。

アルバムだけど、やっぱりA面を飾る22分の大曲〝Seasons〟でしょう。ポエムを挟みつつ冬春夏秋とぐるりとメドレー展開していく斬新な楽曲。

マグナカルタの1stはサイケデリック色もあるハーモニーフォークで僕は好きなんだけど、時代的には「古い」と吐き捨てられたところもあり、意識的に大曲志向プログレッシブ志向で作られたのがこの〝Seasons〟であるとか。

そんな〝Seasons〟は

・プロローグ

・Winter Song

・Spring Poem

・Spring Song

・Summer Poem

・Summer Song

・Autumn Song

・エピローグ

・Winter Song(reprise)

の全9章22分半からなる組曲。

A面まるまる一曲のレコードってこの当時どれくらいあったんだろう。同じ70年だけど、『原子心母』より早いのかしら?

発想自体はコンセプティブでプログレッシブだけど結局のところメドレーのようなもので。

それよりも各楽章単体の中でのアレンジや展開がプログレフォークと呼べるものである方が重要かと。

主題はWinter Song。暗くも美しいアコースティックフォークからバンドインして英国らしさ溢れるチェロが効いたフォークポップ、このWinter Songの中にいくつも展開が散りばめられていて、その中にはトラッドを感じるパートもあったりもする。

が、基本的にはバロックポップやフォークロック/ポップで、心地いいの連続。

フルートとリコーダーのアンサンブルで彩られるバロックなSpring Poemを挟んで

爽やかなハーモニーカントリーフォークと美しく神聖なアシッドフォークで構成されたSpring Songへ

なんとも可愛い伴奏が癖になるSummer Poemを挟んで

西海岸ソフトロック/サンシャインポップ感溢れるSummer Songへ

これも2つの楽曲が組み合わさったような小組曲的構成

サイモン&ガーファンクル感満載の短いAutumn Songを挟んで

再びWinter Songへ帰ってきてエンディング

ずっっっっと心地よい曲が続いていく感。

その中にソフトロック的曲があったりして、22分という壮大な大曲でありながら重さがなく、終始軽く爽やかな印象。

聴きごたえには欠けるかもしれないけど、何度聴いても飽きないのよねー。

ポエムのバックのインストゥルメンタルもめっちゃいい。

とにかくハーモニーとアコギアンサンブルがずっと良いのよね。そこにストリングスやフルートなんかのバロックなアレンジが絶妙で。

なんか、なんで冬から始まるんやろ、って思って。日本では春夏秋冬、春から始まる、ってのが普通だけどイギリスでは違うのかな。

日本は新年度が4月で英米は9月という違いはあるけど、それなら秋からになるし。Autumm Songだけがあまりにも短いのもなんか意味深。

そーいえばキャロルキングの名曲〝You've Got A Friend〟でも「winter,spring,summer or fall」って歌ってて、「fall」が次の節の「call」と韻を踏んでるからなんだろうな、とぼんやり思ってたけど、そういうことじゃなくて冬始まりが普通なのかしら。

あとそれで言うと東西南北とかって、どれがリーダーというか、基準なんでしょ。僕は地図的に北だと思ってるんだけど、日本の東西南北も麻雀でいう東南西北も言葉は東から始まるけど、東がリーダー的な感覚がある人もいるんかな?麻雀やってたらめっちゃ東リーダー感は強まるよね。

日本人でも意見分かれそうだけど、海外ならもっと感覚違ったりするんでしょうか、世界地図はどこの国も北が上で描かれてるんでしょうか。

気になることいっぱい。

実はB面の方が

B面は佳曲が6曲。このA面B面構成はやっぱり『原子心母』と似通ってますよね。

そんなことで『原子心母』と同じく「やっぱなんといってもA面だろ」って時と「いや実はB面の小曲たちのほうが最高なんよな」って時がある、まぁ素晴らしいアルバム。

B-1.〝Goin' My Way(Road Song)〟

タイトルからしても西海岸感溢れるソフトロック曲。それでも英国的な雰囲気が残るのはマグナカルタというバンド名も関係してるのかも

B-2.Elizabethan

サイモン&ガーファンクル風のフォークをストリングスで彩ったバロックフォーク

ギターのライエル・トランターの爪弾くギターが本当に素晴らしい

このアルバムで脱退し、デイビージョンストンと交代するようだけど、もったいないもったいない

B-3.Give Me No Goodbye

トニーヴィスコンティのパーカッションとディビージョンストンのシタールが光るサイケデリックフォーク

マグナカルタはサイケが結構似合うというか得意というか、もうあと3,4年早ければブリティッシュサイケの名バンドになってたろうなーと

B-4.Ring of Stones

どうしても参加メンバーにリックウェイクマンがいると声が大きくなっちゃうもんだけど、実はこのアルバムではそこまで目立ってなくて

ほんでこの曲がリックウェイクマン大活躍曲。

繊細で美しいオルガンからハードで激しいオルガンまで堪能できる一曲

B-5.Scarecrow

ドノヴァン的で童謡的な雰囲気もある可愛いフォーク。【Scarecrow】って【かかし】って意味なんだってね

良い曲

B-6.Airport Song

最後にソフトロックな楽曲がもう一曲。

なんか、コンセプトや展開はプログレッシブだけど、音楽的にはバロックポップにソフトロックにサイケなアコースティックフォークポップ、実に60年代的なんですよね。

だからそこまで時代に迎合されなかったんでしょうけど、バロックもソフトロックもサイケもど真ん中な僕はマグナカルタめっちゃ気に入りました。

とりあえず1stと3rd、取り急ぎ買います!

YouTubeにいくつか当時の映像あるんだけど、なんかメンバー全員金髪白人なバンドって意外と少ないよね。英国感。その辺もめっちゃマグナカルタってバンド名がしっくりくるんです。

1st収録の名サイケフォークも貼っときます↓

めっちゃByrds