新人先生伴走物語⑦「混乱期から統一期へ」

本年度も折り返し点を通過しました。

運動会もほとんどは5月に行いましたが、9月の終わりに実施する学校もあります。その後には、各教科の作品展、郡市の学校が一堂に会する音楽会、校内での音楽会、学習発表会、6年生は修学旅行や5年生のキャンプ、学校によっては地域との合同での文化祭のような活動があったり、2学期後半は学校行事のオンパレード。忙しさにも拍車がかかります。

学校行事をすれば学級の集団はまとまりが高まる、という先生もいますが、なかなかそうはいきません。行事のためにトラブルが起きることも少なくなくありません。

新人先生が疲弊するのはこの時期です。

■9月の一般研修

私が担当している拠点校指導員による校内での初任研には、毎週1時間の「一般研修」があります。

教職に必要な研修として「生徒指導」「ICT活用」「特別支援」「教職に必要な素養」「その他(メンタルヘルスを含む)」という項目から拠点校指導員が選んで実施しています。

9月の一般研修の中で「学級集団づくり」をテーマに、心理的安全性やチーミングについて新人先生たちと協議しながら学びました。

特に新人先生たちが注目したのは、チーム形成を5段階のプロセスで考える「タックマンモデル」でした。

■タックマンモデルとは

タックマンモデルとは、心理学者のブルース・W・タックマンによって1965年に提唱されたチームビルディングに関する考え方のモデルです。タックマンモデルは、チームの発展過程を5つの段階に分け、チームがどのように成長し、効率機能を継続的に説明するモデルです。

タックマンモデルを正しく理解することで、組織の現状を客観的に分析したり、適した施策を適したタイミングで打ち出せたりできるようになる効果があります。

1.形成期(Forming)

チームが結成されたばかりの時期で、お互いのことがよくわからない状態です。メンバーは期待や不安を抱いており、指示を求めることが多い時期でもあります。

2.混乱期 (Storming)

意見や価値観の違いが表面化し、対立や紛争が起こる段階です。必ずしもチームのみんなが同じ考えとは限らず、相互理解が深まったからこそ違う考えの人が衝突しやすくなる傾向にあります。

3.統一期(Norming)

混乱期を乗り越え、共通の目標や役割を持てるようになったメンバーが、協力して問題解決を行い、ルールや役割分担が明確になる段階です。チームの一体感が生まれ、効率的なコミュニケーションが生まれます。

4.機能期(Performing)

チームが高いレベルで機能し、目的に向かって自律的に取り組む段階です。メンバーもある程度の成果を収めて自信がついている状態で、協力して動き、成果を最大限に引き出すことができます。

5.散会期(Adjourning)

目標達成やプロジェクト完了に伴い、チームが終了する段階です。成果の振り返りや達成感とともに、次の挑戦に向けた準備が行われます。

https://www.coachingtheshift.com/en/tuckman-model-5-fases-teamontwikkeling

■タックマンモデルを知っておいてほしい

以上のように、タックマンモデルは、チームが結成から成熟に至るまでの過程を表したモデルなのです。特に「混乱期」を乗り越えることが重要な課題であり、チームの力を高めるためには必要なプロセスと考えられています。

タックマンモデルのそれぞれのフェーズを理解し、「混乱期」が必ず来ることと、きちんとした対応で乗り越えることでより良いチームになることを知っていれば、チーム経営の悩みは軽減されるのです。

学級経営でも同じです。

学級にもよりますが、1学期の中盤から2学期の前半、遅い場合には後半や3学期になって、大抵「混乱期」はやってくるのです。

そして、この時期を大切にすることが豊かな学級経営につながるのです。

タックマンモデルを知ることで、新人先生の学級経営の悩みは、必ず軽くなるはず、そう思って研修で扱いました。

■「混乱期」から「統一期」へ

新人先生、それぞれのアプローチ

学級での生徒との関わりは理想通りにはいかないものです。

思うような行動を取らない子どもたちを「叱ることができない」、「大声で叱りつけることは必要なのだろうか」と悩む新人先生は少なくありません。

学校の中核を担う先生たちも、採用当時はそのような悩みを少なからず抱えていたものです。しかし、いつの間にか「叱ること」に慣れてしまうことも多いようです。

新人先生は、子どもの権利や主体性など、これからの学校のあり方にとても柔らかい感性と理想を持っています。ですから、先輩の先生から「厳しさも大切」や「もっと締めないと」などと言われて かえって悩みを深めてしまうこともあります。

そんな新人先生には「先生に合った方法、子どもに合った方法が見つかれば、きっとうまくいくはず」と声をかけながら、一緒に考えるように努めてきました。

あるとき、一人の新人先生は、迷惑行為を繰り返す子どもに、声を荒げることなく、「自分のしていることをどう思う」「どうしたいの」などと丁寧に問いかけを続けました。悪態をつくこともあった子でしたが、いつの間にか表情も穏やかに変わってきました。

子どもの気づきを促す。

これがこの新人先生が悩みの中で生み出した方法なのだと感じました。

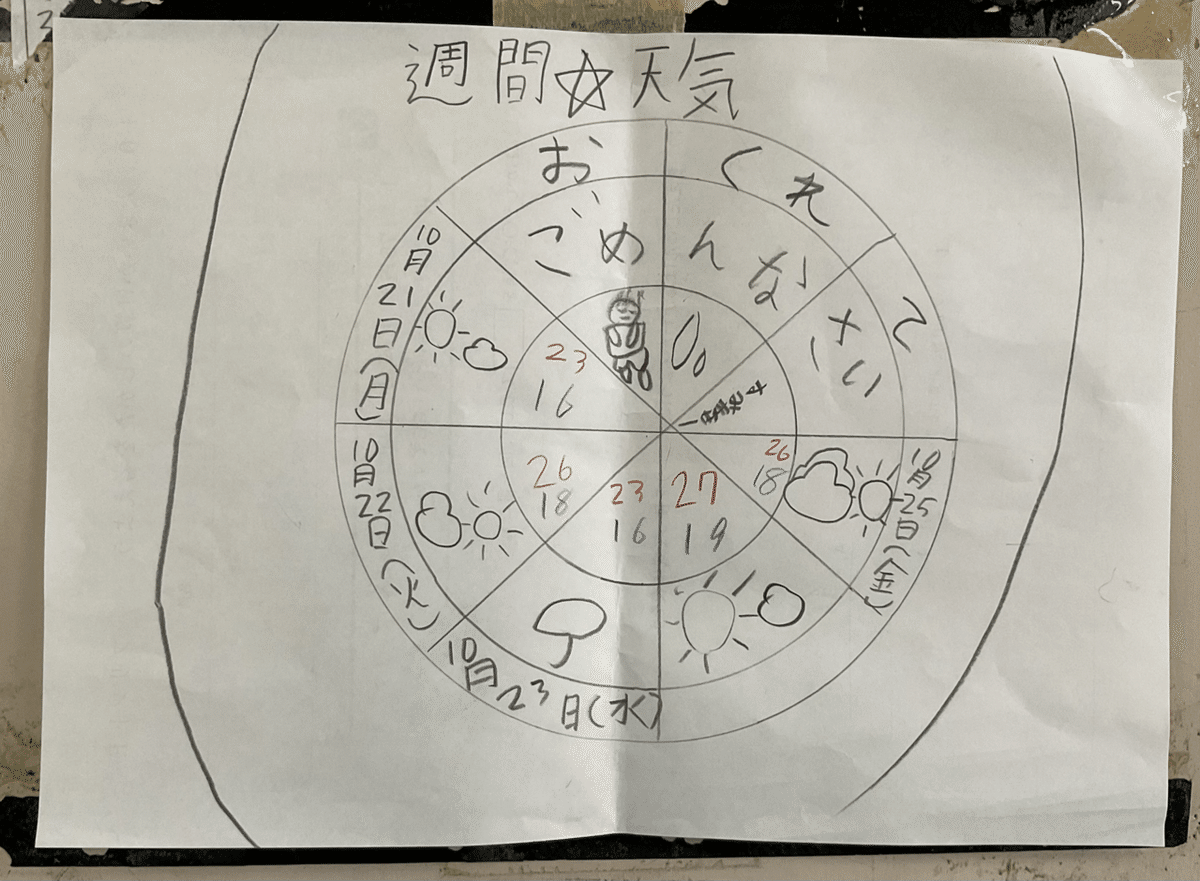

役割を充実させて、国語係、算数係が授業を進める工夫をしたり、学級の係りの中でイラスト係やお天気係などを子どもと一緒に作ったり、という形で学級経営を工夫する先生。

カリキュラムマネジメントを意識しつつ、楽しい話合いを展開する先生。

それぞれのアプローチに「その先生らしさ」が見えてきています。

子どもたちの反応は予想通りにはいかないもの。すぐに改善、とはいきません。しかし、試行錯誤を繰り返しながら前進しようとする新人先生の姿に、どこかたくましさを感じる今日この頃、です。

次にやってくるはずの「機能期」。

新人先生が「やりたいこと」に向かって大いに前進できるよう、全力で後押しをしていきたいと思っています。