ニコンF-36/F-250の修理

事の始まり

ひと月かふた月か、そんなくらい前、あの娘カメラ協会(?)で喋っていたときにフォロワーのにこるくん @Kwanonzi_Nikoru が、「けんくんF-250直してみない?」と話を持ちかけて来たのが始まりです。そして先日ようやくF-250と一緒にドナーのF-36、バッテリーパック、モードラ対応改造されたFを受け取ったので早速取り掛かることにしました。

入院患者です pic.twitter.com/Ozg8GmfYTb

— けーにっひ (@kenichiA320) March 1, 2023

実は、今回引き受ける以前に一度もFをちゃんと触ったことがなくて知らなかったんですが、どうやらFはモードラを買ったときに連動パーツがついてくるようで、それをニコンに持ちこんで手持ちのFに改造を施してもらう必要があったそうです。あとで詳しく解説しますが、このパーツとモードラの連動がかなり重要で、ここの調整がうまくいかないとモードラを壊してしまうことがあるみたいです。今回預かったボディも裏蓋に刻印された元のボディとシリアルが違うので再調整が必要ですね。

もしこのプレートを別のFから移植するなら連動シーソーがちゃんとFの板バネにかかるように取り付けましょう。

まずは分解から始めますが、ネットの海はとことん深いようでF-36/F-250のサービスマニュアルがありがたいことに転がっていますので参考にさせてもらいます。分解手順は長くなっちゃうのでパーツリストを参考にしてね。

分解

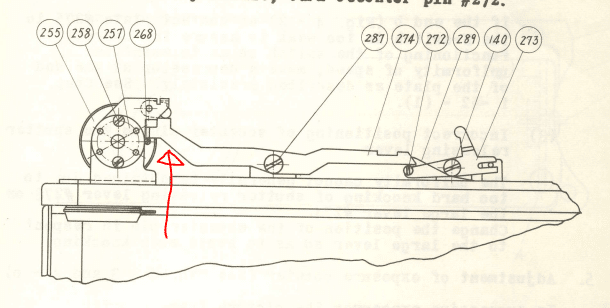

機械部が入ってるケースを分解する時ですが、遅延装置が引っ掛かるので、上の画像のとおりに押してあげれば引っ掛かりが取れて外せるようになるでしょう。

パーツリストにはフィルムの残数計の目盛り盤を外せみたいな書き方になってますが外さなくても大丈夫です。もし外しちゃったら矢印と逆に残数計をまわして、止まったところで目盛り盤を0を上にして取り付けます。ちなみにこの残数計が0になるとモーターは通電しなくなる仕様になってます。修理中に何度も動かなくなって焦ることがありましたが、大体ここが0になってるのに気が付かなかっただけでした。

遅延装置

この遅延装置なんですが、外すとフライホイールの中のバネが解けてしまいます。組み立てるときはちゃんとバネにテンションを掛け直してから組み立てましょう。

ちなみにこのフライホイールのテンションが遅延装置の遅延時間を制御してます。F-36やF-250の蓋裏を見ればわかりますが L, M1, M2, H で連写速度と対応してるシャッタースピードが変わります。この遅延装置のバネのテンションを調整することで速度をあわせるわけですね。それでも時間が合わない場合は#272の偏心カムを調整してね、とのことです。他にも接点やらの調整点が多いので、詳しい調整方法はサービスマニュアルを見てね。

修理

いよいよ故障部分です。レリーズ連動のピンを押し上げるレバーが、カムに乗り上げてしまったようです。故障する前に使っていたFがジャムって無理やり叩いてしまったか、冒頭で言ったように調整されたのとは別のボディに装着してしまったせいで無理にピンを押し上げて壊れたのではないかと思います。曲げ直してあげてとりあえず完了です。

電装

こういうカメラやアクセサリーで面倒なのは電装です。なにせ動作の確認やら組み立てやらで動かしてるとどうしてもワイヤーが切れてしまいます。最初から全部はずしてやれや!ってのはご尤もなんですが配線ミスでモーターや他のパーツを焼くのも嫌なのでなるべく外さないでやりたいもんです…

それにしても今回は本当に運がいいのかコンデンサもダイオードもとりあえず動いてくれているようです。こういうパーツは壊れてしまうと、たとえ同じ性能のパーツが手に入っても寸法が合わずに組み立てられないとかありますから…

もしワイヤーが切れてしまったら慌てずにサービスマニュアルの配線図を参考に組み立てましょう。

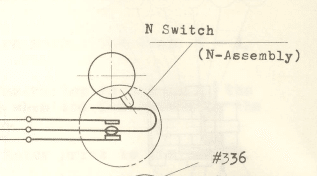

N Switchです。最初サービスマニュアルと形が違うので焦りました。どうやら1962年9月から設計変更が入ったようで、サービスマニュアル記載の形はそれ以前のもののようです。S-36やS-72はこの形だったんでしょうね。ちなみにこのサービスマニュアルはF-36, F-250, S-36, S-72兼用です。

組み立て・連動調整

故障箇所も特定して直したので組み立てていきます。くれぐれもワイヤーを挟んだり断線させたりしないように気をつけて。あと遅延装置がまた引っかかっるので分解のときと同じように押してあげてください。

ボディとの連動調整ですが、完全にF-36/F-250を組み上げてからやってください。なかなかシビアな設計してるのかすべて組み上がらないと安定して連動しないようです。おかげで5時間くらい合わない合わないと無駄にしてしまいました。

まず上の図の手前のピンがレリーズ連動ピンで、奥のピンが巻き上げ完了・レリーズ開始の伝達ピンです。巻き上げが完了した状態で巻き上げ伝達ピンが押されると、レリーズ連動ピンが突き上げてボディの連動シーソーに当たり、シャッターが切れ、巻き上げが始まります。巻き上げ完了後に巻き上げ完了・レリーズ開始の伝達ピンが再び押されて巻き上げが停止する構造になっているようです。(たぶん)

なのでボディとの連動にはこのピンの高さを調整してあげる必要があります。ピンの先にはネジがあるので、ワッシャーを抜いた状態で少しずつ高さをあげていき、連動する位置になったらワッシャーを挟んで固定して上げるわけです。ワッシャーの高さは0.3, 0.5, 0.7mmが用意されていたようですね。

絶妙なさじ加減で調整がうまくいかない pic.twitter.com/qIrQeVAzvc

— けーにっひ (@kenichiA320) March 2, 2023

組み上げたぜ!と来たわけですが調整が全然上手くいきません。ここで更に3時間くらいうんうん唸りながらアレコレいじってたのですが、どうやらモードラではなくF側の動きが怪しいことに気が付きました。ミラーの動きが渋いのです。

Fの修理記事はこの世にもうたくさん出てるのでここでは特に書きません。ミラーボックスをおろして清掃注油、またモルトが厚すぎてミラーアップの爪がかからなかったので変えました。(ツイート時ではまだミラーアップ直ってないけどこの後モルト変えて直りました)

ミラーボックス整備したら良くなったけどミラーアップの不具合は治らなかった pic.twitter.com/d2rhOzhHxI

— けーにっひ (@kenichiA320) March 2, 2023

あとは L, M1, M2, H それぞれの連写速度を見て整備完了です。

バッテリーパック

と思ったらバッテリーパック側のレリーズボタンが調子悪いですね。こっちも見てみましょう。

まあ半世紀前のプラですからこういうこともあります。なんなら両側のネジは接着剤で止まってました。接点が曲がってて接触が悪かったので曲げ直しておきました。

なんだかんだで色々作業して3日かかりましたが直ったようでよかったです。

修理完了!

というわけでF-250修理完了しました。二度とやりたくないかな pic.twitter.com/vXw3qnLigf

— けーにっひ (@kenichiA320) March 3, 2023

あぁ〜フィルムが溶ける音ォ〜! pic.twitter.com/0lP7QnOv41

— けーにっひ (@kenichiA320) March 3, 2023

依頼主のにこるくんは既に250枚入る現像タンクを入手済みで、フィルムローダーも持ってる人に当てがあるようで、実際にこれをちゃんと使うようです。数週間後に名古屋に来てくれるようなのでその時に引き渡す予定です。ちゃんと撮影できるのを見てみたいですね。せっかくなら1964年の東京オリンピック仕様にでもしてみたいもんです。

無事撮影できたらまた更新するかな。