コーチはティーチングしてはいけないのか?

「コーチングセッションの中でティーチングはどこまでOKなんでしょうか?」

「ときどきティーチングをしたくなるときがあって迷ってしまいます」

このような、“ティーチングの扱い”に関する質問を多くいただきます。

結論から言うと、ティーチングは基本的にNGです。

ただし、以下の場合においてクライアントの自主性、主体性を損なわないようにティーチングすることは問題ないと考えます。

●緊急性が高いとき

●クライアントがその知識、経験、情報を持たず、ティーチングによって自主性、主体性を損なわないと判断したとき

今回のnoteでは、前半になぜティーチングがNGなのか。後半にティーチングがOKの例外はどんなものか、そして次回のnoteでは実際に私がコーチングセッションの中で、どのようにティーチングをしているのかをその具体例をポイントと共にお伝えします。

ティーチングがNGの理由

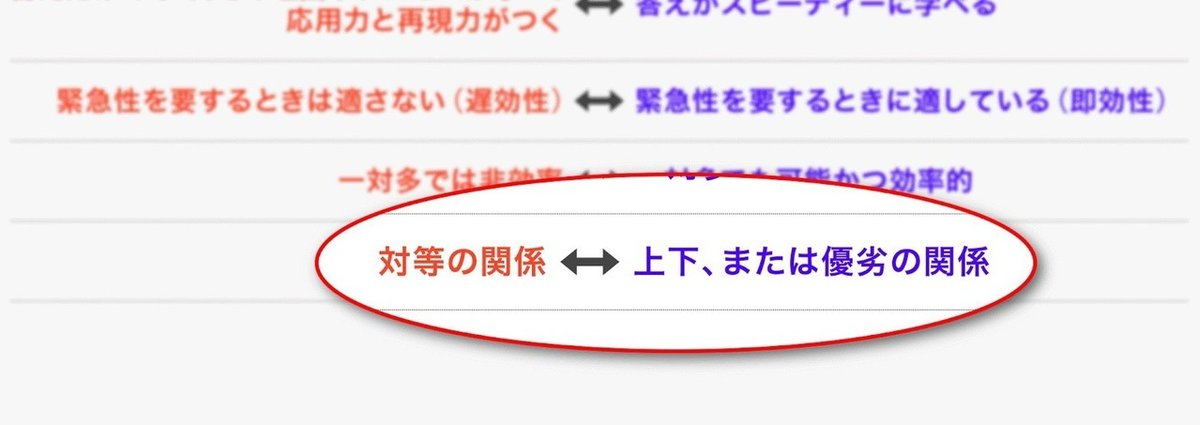

あらためてコーチングとティーチングの主な違いをまとめたものが下の表です。

このようにコーチングとティーチングはそれぞれメリットとデメリットがあり、どちらも万能ではありません。

コーチングとティーチングは、学校教育や会社組織内でのマネジメント、子育てなどその場面々々で組み合わせたり、使い分けることが効果的で、どちらが良い悪いというものではありません。

しかし、“コーチング”と“ティーチング”という違う手法が存在し、コーチングを提供するのがコーチである以上、われわれプロコーチはコーチングを最大限に活用し、その価値を提供しなければいけません。

クライアントに貢献できるコーチングの最大の価値は、クライアントの「自主性」「主体性」を醸成し、その上でクライアントが自己変容することを支援することです。

この「自主性、主体性の醸成」はコーチングがティーチングに大きく勝り、コーチングにおいてティーチングが基本的にNGである理由です。

では冒頭のコーチからの質問にもある、なぜコーチがティーチングをしてしまうのか。

その最大の理由は、コーチ自身が幼少期からこれまで、コーチングではなくティーチングされることで多くの学びを得てきた経験を持つから、つまりコーチングよりティーチングの方が慣れ親しんだもので、かつ簡単にできる手法だからです。

この理由でティーチングをしたくなるコーチは、コーチ自身が自制すれば良いだけで高い障壁ではないでしょう。

これとは別に、コーチの我欲からNGなティーチングをしてしまう他の理由がいくつかあります。

コーチの「我欲」からティーチングしたくなるとき

折々、無意識・有意識に関わらず自分の我欲からティーチングをしている、またはティーチングモードでセッションをしているコーチを見ます。

ここでの「我欲」とは一体何でしょうか。大きく3つあります。

ひとつは「安堵欲求」、2つ目が「承認欲求」、そして最後3つ目が「権威欲求」です。

コーチがティーチングしてしまう「我欲」 ①安堵欲求

プロになってまもないコーチ、つまりお金をもらってコーチングをしだした頃のコーチの多くは、クライアントに「金額相当の満足をしてもらえるだろうか」「納得してもらえるだろうか」の不安や怯え、強い緊張感を抱きます。

コーチはこの不安や怯えを携えると、自動的にこれらを払拭、解消して楽になりたい欲、つまり安堵したい欲求も携えます。これはとても自然な心理です。

このクライアントの満足感、納得感を容易に得るために、自らが持つ知識や情報、手段を与えてあげること、つまりティーチングを行うのです。不安や怯えが大きいコーチほど、大きな安堵感を容易に得られるティーチングは魅力的な手段に感じることから、ティーチングをしてしまいます。

コーチがティーチングしてしまう「我欲」 ②承認欲求

クライアントに「ありがとう」「よかった」「おかげで」の言葉をもらうことで、自分の存在価値を感じ、自尊感情が高まる状態です。正確には存在承認欲求です。

これを欲しているコーチの場合、これもひとつ目の安堵欲求同様、ティーチングという手法で比較的容易に欲求を満たすことができます。

本来セッションの時間はクライアントのためだけのもののはずが、コーチの承認欲求がセッションのなかで常に、もしくは折々顕在化する状態となり、コーチがクライアントから「承認を得るがための時間」になってしまいます。

セッションが「クライアントのため」から「コーチのため」に目的が変わってしまっているNGな状態です。

コーチがティーチングしてしまう「我欲」 ③権威欲求

「すごい」「さすが」「頼れる」「尊敬する」と承認されたい、またはクライアントに対して自分がそういう存在であることを認識させたい欲です。大きくは上の承認欲求に属しますが、自分に権威づけをしたいがためにティーチングを行うというものです。

これは、本来対等であるはずのコーチがクライアントとの対等関係を望まず、自ら崩している状態です。コーチが「知っている人」「導く人」であろうとする状態です。

この権威欲求が満たされ続けているコーチとクライアントの関係性には、双方に「依存」が存在しています。そうです、これはクライアントがコーチに依存しているだけではなく、コーチもクライアントに依存している共依存状態です。

前述のコーチングの大きな価値である自主性、主体性とは対極にあるもの、つまりコーチングではありません。

「コーチ」で在り続けるのかを自ら決める

全世界的に合意統一されたコーチングの定義はありません。日本の各コーチングスクールの提言する定義ステートメントもスクールごと微妙に異なります。しかし、“クライアントと対等である”そして“クライアントの自主性、主体性を醸成する”は、その表現は違えど共通しています。

コーチングを学び始めた当初からこれら我欲からのティーティングセッションをしているコーチはほとんどいません。

多くは、セッションを重ねる中で安堵欲求や承認欲求を満たすクライアントからの「ありがとう」「おかげで」「すごい」の言葉や、尊敬や憧れの非言語に悦び、その悦びをもたらせたティーチングに味をしめるのです。

そしてその中で、自然と自分が権威づけされる経験をし、いつしか権威づいた関係が常態化、そしてさらに強化しようとする変遷をたどったのではないでしょうか。

このように、私を含めて、人がこのような心理変遷をたどることは自然なことです。これは権威づけ行為自体を否定しているのではありません。

ただ、クライアントの自発性、主体性を醸成するコーチングを提供する、対等な関係であるはずのコーチは、この自身の心理変遷を客観視し、もしこれらの我欲を自覚したならば、その状態の自分をどうするかを、「自ら決める」ことが必要です。

引き続きコーチであり続けるために、我欲を「手放す」または「顕在化させない」よう自制コントロールする、はたまたコーチが自分の状態や資質、今のクライアントとの関係を俯瞰し、その欲求を欲するがまま顕在化させ続けるという選択肢もあります。

ただし後者の場合は、コンサルタントやアドバイザーなど「コーチ」ではない肩書きに変更することが自身にとっても、クライアントにとっても、そしてコーチング業界にとっても良いことだと考えます。

ちなみに私はコーチングを提供するクライアントには「コーチ」、そして指導やアドバイスもするプロコーチや一部の起業家や経営者へのサービスでは「メンター」と分けて名乗り、提供するものも明確に分けています。

コーチングの大きな意義は「自主性」「主体性」の醸成

例外的に、クライアントのためにティーチングした方が良い(しても良い)と判断する場合があります。

私がティーチングをするかしないかは、求められる内容とその状況、そしてクライアントの資質やその時の心理状態によって都度判断します。

明らかにクライアントに知識、経験、情報がなく、それに対して情報や知識提供を求めてきたとき。または、コーチングによって引き出せるものがクライアントの中に明確にないと判断し、かつ知識や情報提供することでクライアントの自主性、主体性を損なう恐れがないと判断した場合にのみ、「知っている自分」の空気を纏わないよう注意を払いながらティーチングを行います。

わかりやすい例として、新入社員のクライアントから「今日この後初めてのアポイントに行くんですが、先方さんの応接室で僕はどこに座ればいいですか?」はこれに当たります。明らかに知識がなく、加えてこの状況であれば緊急性もあります。

この場合「私は昔上司からドアから一番遠くに座るよう教えてもらいました。」とティーチングすることでコーチへの権威づけはある程度和らぐでしょう。

枕詞として「ある方から聞いたんですが」や「ある本で知ったんですが」などコーチの持つ知識のインプット元を、固有名、具体名を出さずに添えるだけでもある程度権威性を排除できます。この枕詞によって、自身を教える側ではなく、学んだ側にポジショニングするわけです。

コーチングのティーチングと大きく異なる点のひとつは“クライアントの自発性、主体性を醸成する”ことです。繰り返しになりますが、クライアントの自発性、主体性を醸成することは、我々コーチの大きな存在価値でもあります。

人は他人から教えられた方法、つまりティーチングで知った方法で成果が出れば、「○○さんのおかげで」とその方法を教えてくれた人に感謝するでしょう。そして以後、また困ったり迷ったときに教えを乞う対象とするかもしれません。 はたまたティーチングの結果、失敗すれば、「うまくいかなかったじゃないか」と教えてくれた人にネガティブな感情(他責感)を抱くかもしれません。

このようにティーチングは、成果が出る出ないに関わらず、その結果のなかに当事者である本人の存在が希薄になりがちです。

一方、コーチングで引き出された、本人が自ら気づいた方法で成果が出れば、その人は自信がつき、次の行動を起こしたくなる、つまり意欲が湧くかもしれません。 そして、もし失敗したとしても自ら振り返り、修正点を見いだし次のアクションを起こすかもしれません。

このようにコーチングは、成果が出る出ないに関わらず、そのプロセスと結果を本人が我がコトとして責任を持ちます。そこには本人が当事者として存在し続けます。

この状態をつくり出せることがコーチングの大きな価値であり、われわれプロコーチの大きな存在意義なのです。

自主性、主体性を損なわないティーチングのしかた

まとめると、コーチングの価値は、クライアントが自主的、主体的に自らの思考、行動、結果に責任を持ち、当事者で居続けることをサポートすることです。

このクライアントの“自主性、主体性を損なわないティーチング”であれば、コーチングセッションの中でティーチングをしても問題ありません。

次回のnoteでは、どのように自発性、主体性を保ちながらティーチングをするのかをその具体例とそのポイントを紹介します。

「コーチの赤本」から5つの則を記します。

〈第6則〉

『○○コーチ、すごいですね!』『さすがですね。』『コーチのおかげで…。』に歓ぶな。それを欲しがるな。

〈第76則〉

セッションを(存在)承認欲など、コーチの何らの我欲を満たす場として利用するな。

〈第82則〉

賢い自分、でき(てい)る自分、知っている自分であろうとするな。賢い自分、でき(てい)る自分、わかっている自分を知ってもらおうとするな。

その欲からの言動、非言語は、自分の欲するモノを手にするどころか、最も恐る、真逆のモノを手にするに至ると知れ。特にその非言語(表情)は強烈な訴求力を持つことを知っておけ。

〈第88則〉

クライアントからのコーチに対するプラスフィードバックは、『ありがとうございます。』とだけ伝え、その瞬間に受け流し、忘れよ。プロとして言われて当然である。

クライアントにだけベクトルを向けたコーチングをしていれば、それらのフィードバックは頻繁に言われ続け、自然と受け流せるようになる。「プロのコーチ」であることを自覚せよ。

〈第111則〉

コーチングは量稽古。ただし、淡々と数だけこなしても上達はしない。

プラスフィードバックを欲しがるセッションに至っては、こなしたセッションの数だけスキルは劣化していく。

どれだけクライアントにだけベクトルを向けたセッションをし、どれだけコーチ自身、自分と向き合ったか。その数こそが大きな成長につながる。セッションはお金をいただいて学べる場。コミットを高めよ。