0087 ”エコプロダクツ2021” ❶貢献欲求をかきたてられる地元の和綿

【展示会】

to エコプロダクツがなんなのか少し知りたい方

to 展示会の内容参考にしたい方

さる12/8-12/10、東京ビッグサイトにてエコプロダクツ2022がおこなわれた。自分は2日目12/9に訪問。出会った人・企業、感じたことまとめ。

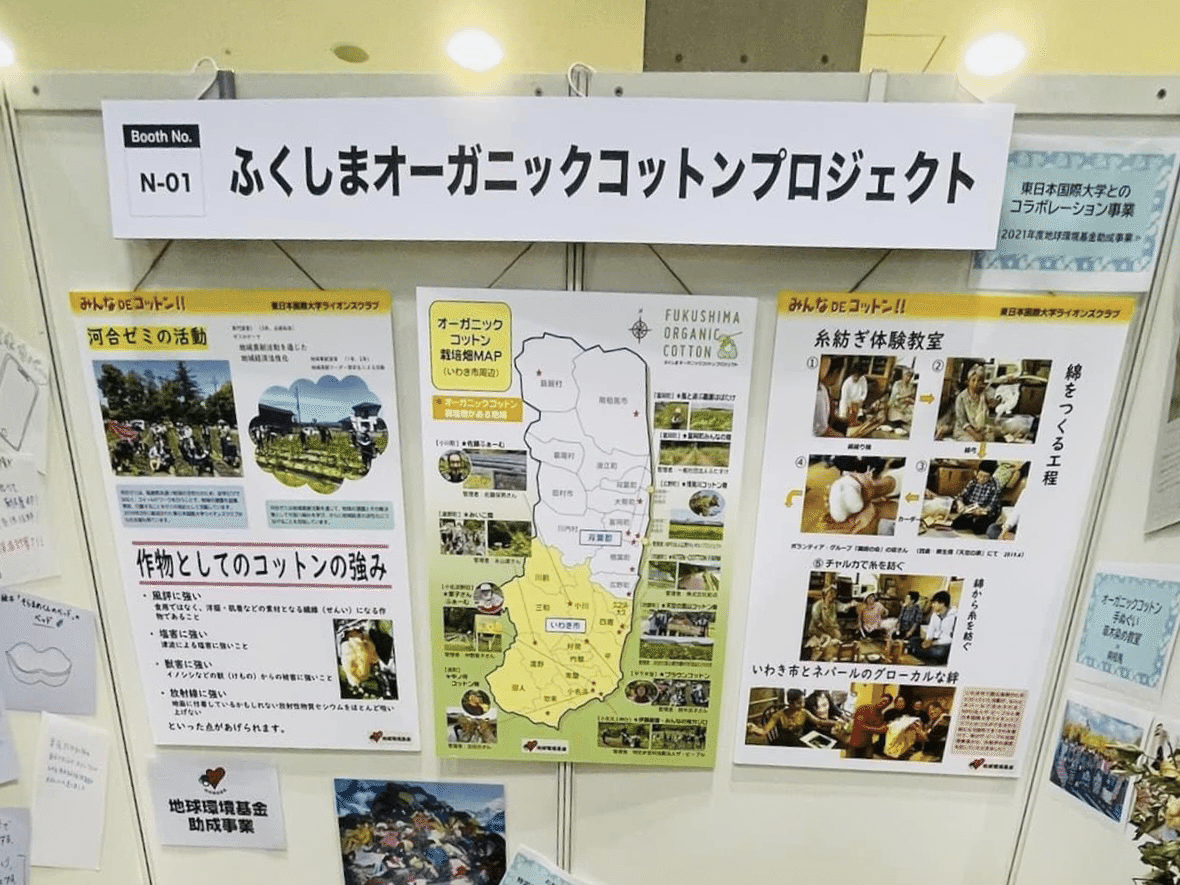

福島オーガニックコットンプロジェクト- 地元にこんな素敵な試みが

今回エコプロダクツに参加した大きな目的が、このブース。

6年間の海外出向から戻り、日本と自分を見つめ直し、地元をまわったのが11月。本業とは別に自分の存在、能力を上手に活かして世の中に貢献するには?

模索の日々がつづいているなか、日経新聞で出会ったこのPJ。地元にいる両親にもあたったりしてたら、ちょうどエコプロに出展と知る。

代表の吉田さんと会うことができた。地元いわきの大地のようなおおらかな方。意気投合できたと感じたのは、震災への向き合い方。”いつまでも震災が大変だったと振り返ってばかりではいけない”ということ。

“震災を忘れず教訓として継承していくこと”これはもちろん能動的に続けていくべき。ただ、失礼を承知で言うと、久しぶりに帰ったいわきは、”震災を忘れない”というエキシビジョンと、”復興されつつある街並み”のみが目に入った。

欲を言いたい。被災地であることを強みとして、日本を世界を驚かす新しい取り組みがもっとできないのか?忖度やタブー抜きでポジティブなものが理想。このPJは、時代にも合致し、説得力がある。地元であることで、個人的には、かなり携われたら嬉しいと思っている。

吉田さんと話をすると、とても歓迎していただいた。旅、インテリア、英語。マーケティング的な動き、広報、教育、いろいろやれることはある。まずは、年明け時期をみて、コットンファームの現場に伺いたい。

以下は、私が出会った日経の記事。

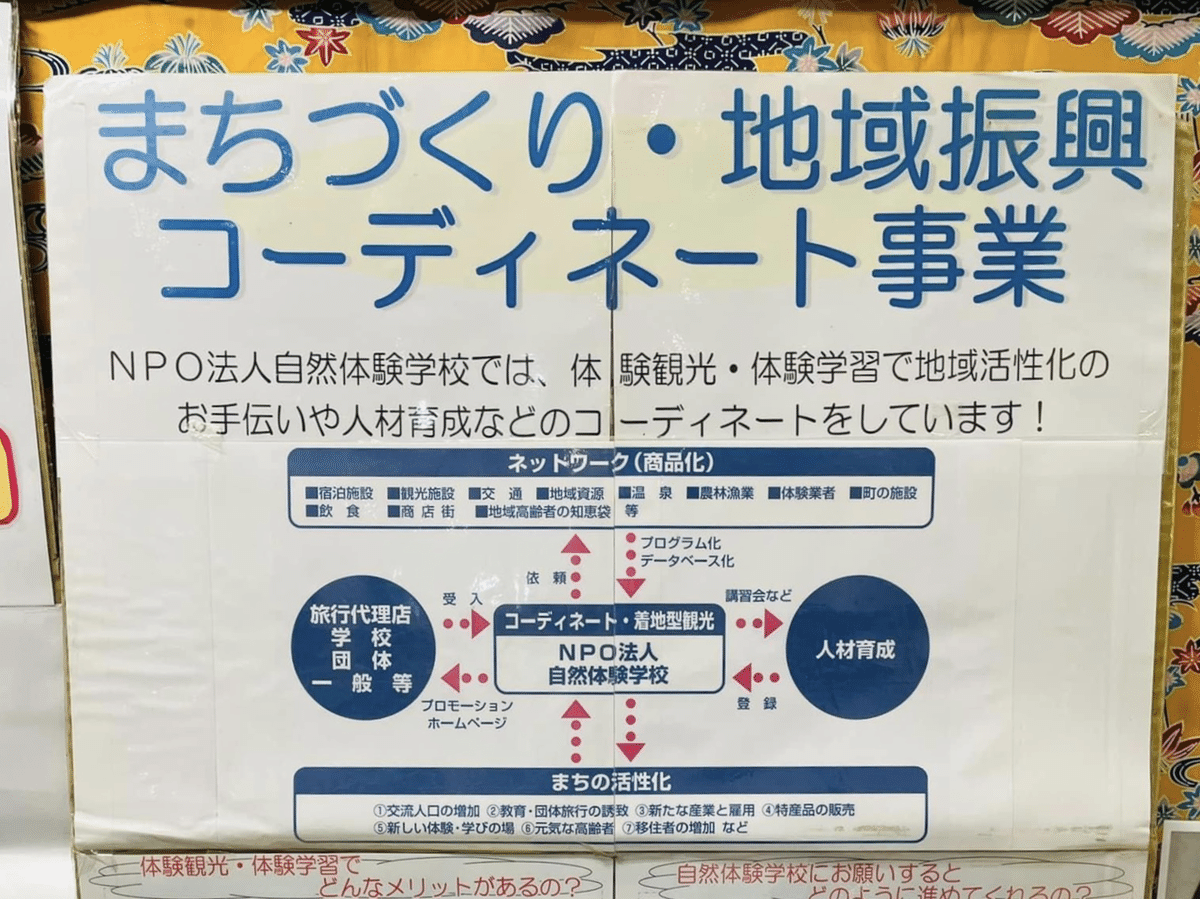

自然体験学校-アイディアで持続可能な価値提供

もうひとつ、携わっていきたいと思ったNPO法人”自然体験学校”。アドベンチャーツーリズムを沖縄と北海道を拠点に実施。自治体と組んで町おこしもしている。

神奈川県大井町の事例を聞いて感心した。熟れて落ちるみかん。高齢化と人口減少で、とても取りきれない。しかけたのが、みかん早もぎのイベント。参加費も払ってもらいイベントに参加するもの。結果は大成功。参加者も体験型のイベントに大満足。一部は参加者が持ち帰るも、地元にもみかんは残りもいでもらって大助かり。

消費者が求めている感覚を深掘りし、企画を魅力あるものに育て、経費をかけずに全員をウィンウィンにする。こういう取り組みを聞くと、胸が熱くなる。教育者を育てるしくみもつくっているとのことなので、自分も機会をつくり、参加していきたいと思いました。

響-明治神宮のどんぐりの活動-

NHKで偶然みかけた明治神宮特集。驚いた。明治神宮は、100年かけてつくられた人工の森であることを。そのことが頭に残っていたので、このNPO法人響(ひびき)の活動に目がとまる。

どんぐり活動は、明治神宮内で落ちているどんぐりから苗木を育てる里親制度。一定の大きさまで育てたらまた明治神宮に戻す。神々の宿る神聖な土地。その荘厳さとサステナブルの深く意義深い活動と感じました。

(Ⅲ)が現在の100年後。(Ⅳ)が150年後。

https://morinoproject.com/archives/5345

棚田とWood Design Show -

最後、大きなブースの紹介2つ。

日本の棚田 共同展示

ここでは、棚田を要する組織が全国から集い、その魅力をPR。

そもそもなぜ棚田を守る必要があるのか?

今年8月香川の豊島で棚田を見た。眼前に広がる海と棚田の景観。となりの豊島美術館を目当てに訪れたところ、近隣にこんな景色が広がっているとはと感動したのを覚えている。

棚田の必要性について、調べてみてた。

・食糧生産

・水源涵養(水源涵養・保水)

・国土保全(洪水調整・地すべり防止)

・自然環境保全(生物多様性・生態系保全)

・健康・安らぎなど(保健休養・社会教育)

・景観や文化資源(景観形成、伝統文化継承)

棚田を守ろう会HPより

自然・文化・防災機能が融合したとても価値のあるものである。景観の美しさに目がいきがちだが、その機能にももっと注目すべきと思いました。

WOOD DESIGN AWARD 2021

ウッドデザイン賞の受賞作品が展示されていた。どんな賞なんだろう?調べてみた。

創設の趣旨

我が国においては、戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎えており、適正な森林整備を進めていくためには、国産材の積極的な利用を促進していくことが重要です。

ウッドデザイン賞は、木の良さや価値を再発見させる製品や取組について、特に優れたものを消費者目線で評価し、表彰する顕彰制度です。

これによって“木のある豊かな暮らし”が普及・発展し、日々の生活や社会が彩られ、木材利用が進むことを目的としています。

受賞者には、様々な広報・PRの場を提供するとともに、生産から消費に関わる人のマッチングを進めていきます。

2015年からはじまっている。受賞作品の一部を紹介。

讃岐の山々と瀬戸内海が共存する全3棟の一棟貸し宿泊施設。唯一無二の絶景を生かした設計、どこにいても瀬戸内ビューを堪能。施設内 各所に地域産の木材を使用し、利用者や地域の活性をもたらしている。地域の11の事業者の連携による、地域の資源と文化を活かした施設で あり、多様なステークホルダーの参画、観光やワーケーションとの連動、環境への配慮などあらゆる点で優れた作品であり、最優秀賞にふさわしい。 施設の各所に浦島伝説にちなんだ亀甲デザインを効果的に使いつつ、瀬戸内沿岸部に古くから使われる焼杉文化を取り入れるなど、ここを訪れ た人々の記憶に残る魅力とストーリー性を兼ね備えた作品である。

なるほど、木をいかに活用するかにとどまらず、地域の文化をとりいれ、パートナーシップ連携し、しっかり利活用されている。ぜひ、一度行ってみたいと思いました。

災害復興の面から個人住宅の風呂をコミュニティに開 いたユニークな取組である。木に包まれた空間では阿 蘇の水の湯に浸かり、コミュニティの拠り所となり、銭湯 という交流空間の役割を現代に蘇らせた。

グッドデザイン賞の金賞にもえらばれていた。サウナブームも手伝って、銭湯が隆盛。この”パブリックだけど裸の付き合い”という日本特有の文化をベースに、震災を契機に設立されている。ここも行ってみたい。

インテリアに木の素材はふつうのこと。ただ、上記2 商品はどうか。木の魅力を引き出しつつ、”そこも木で作られているのか”と新鮮な驚きを与えてくれるている。自由な発想と技術力。美しく素晴らしい。

3-2へつづく。

____

旅行記 Instagram ken_yama.n

いろいろ FaceBook Yamanobe Kenichi

雑多な旧Blog WordPress India Life