狩猟は社会インフラへ 〜 環境省が取り組む狩猟地域リーダー育成事業

本稿は『けもの道 2019春号』(2019年4月刊)に掲載された記事を note 向けに編集したものです。掲載内容は刊行当時のものとなっております。あらかじめご了承ください。

狩猟者確保策は次のステージへ

環境省主催「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」のスピンオフともいうべき “攻め” の新企画「狩猟地域リーダー育成事業 狩猟講座」。狩猟フォーラムは、いわば狩猟界の門をくぐる最初の一歩。そこからさらに踏み込んだ「狩猟講座」は、狩猟者確保の礎になり得るのか。初回となる平成30年度開催の様子を追った。

文・写真|佐茂規彦

環境省主催 狩猟地域リーダー育成事業 狩猟講座

狩猟フォーラムおよび狩猟講座の主催者に当たる環境省、その担当者である狩猟係長の遠矢駿一郎さんに、今回の企画について伺った。

「この『狩猟講座』の目的は、事業のタイトルどおり『狩猟地域リーダーの育成』ということです。狩猟免許を皆さんに取っていただこうという施策は狩猟フォーラムや、各都道府県の取組みとして行なってきて、一定の成果が見えてきました。

50歳未満の比較的若い世代の免許取得者が増え、狩猟免許者全体の人数も下げ止まったと言えます。次に考えるべきことは、では狩猟免許を取った人のうち、狩猟者登録までする人がどれほどいるのか、ということなのです。」

例えば東京都では、ここ数年、狩猟免許試験の受験希望者が殺到しており、受験申込みの受付開始からごく短時間で定員に達してしまい、狩猟免許を取りたくても取ることができない人が続出しているという異常事態が続いている。

確かに狩猟免許を取る人は増えているのだが、免許を取ったからといって実際に狩猟をするかは分からない。狩猟をするには狩猟者登録、すなわち狩猟税を納めなければならないこともあり、あくまで個人の自由に任せなければならないと思われるのだが。

「本来狩猟は趣味で行なうものですから、それを行政が支援する必要はありません。ただし、現在行われている有害鳥獣捕獲や個体数調整などの捕獲事業の土台は『狩猟』によって支えられ、研鑽されるものでもあるので、『狩猟』が果たす役割は社会インフラの一部となりつつあります。

その立場から狩猟者の確保・育成の取組みがスタートしているのですが、それを一過性のものではなく持続的に進めて行くためにとても重要な役割を果たすのが『狩猟地域リーダー』であると考えています。

すなわち、各地域の中で若い狩猟免許者を受け入れ牽引する核となる人物が増えれば、周りの狩猟免許者をその地域の狩猟者として定着させることができるのではないか。そして地域ごとで持続的に狩猟者を増やし、捕獲の技術や伝統を伝えていってもらえるのではないか、と考えたのです。」

「狩猟講座」は初めての取組みであり、もちろん試験的に実施する側面はあるが、地域リーダーの育成というからには、本来は環境省が音頭を取って行なうよりも各都道府県が地域の実情に応じて行うべき類のもの。ただ、これまでの県レベルの取組みには、「狩猟とは?」「命の尊さとは?」といった精神性から狩猟への好奇心に訴えかけるものや、被害防止のための捕獲技術を学ぶものが多く見受けられたことから、より実践的な取組みのモデルが必要との判断があった。

そのため参加条件は、狩猟免許を取得していること、原則として40歳代まで、全2回計4日間の全行程に参加すること(現地までの交通費は自費)、真摯に狩猟と向き合い、猟場(演習場所)となる山中を歩く体力と気力があること、など生半可な気持ちでは参加できない非常にハードルの高いものとなった。

そして参加者たちを迎える講師陣は、技術と猟欲を兼ね備えた現役 “ガチ” 猟師たちが集められた。

第一回狩猟講座講師陣

狩猟講座のプログラム

従来の参加型狩猟系イベントは、誰かが仕掛けたワナの見回り、地元猟隊の巻狩りでタツマ(撃ち待ち役)での同行・見学、獲物が獲れれば参加者で楽しく解体という、いわば参加者をお客様扱いするものが多いが、狩猟講座には一切その要素はない。

初日こそ講師陣と参加者の自己紹介を兼ねた座談会となっているものの、2日目(12月16日)は講師について実際の猟場を歩き現地を視察、そして3日目(2月2日)には参加者自らの判断で猟場を歩き、動物(鹿)の痕跡を探し、地形を読み、捕獲計画を立案。最終4日目(2月3日)には現地踏査の内容とともに捕獲計画を発表し、講師陣から批評を受けるというもの。

昔から猟隊の長たる者は、事前に山を歩き、見切りなどで獲物の情報を収集し、巻狩りの方法や配置を決めてきた。そういった狩猟の「リーダー」としての素養を身に着けるきっかけを参加者たちに持ち帰ってもらおうというところに、この講座の狙いがある。

【2日目】捕獲計画演習① 〜 猟場視察(猟場を歩き、地図と現場からイメージ作り)

捕獲計画の立案に先立ち、まずは演習場所となる猟場を講師とともに歩き、鹿の痕跡の見立てを学ぶ。

出発前に参加者らに渡されたのは1枚の地図のみ。GPS機器などで手軽に自分の位置を把握するのではなく、地図を読みながら現地を歩くことで、猟場内の尾根や谷の形や深さ、そして自分の現在位置を頭の中で立体的にイメージしなければならない。

先頭を歩くのは、普段からこの山林で個体数調整などの捕獲を行なっている羽田さんだ。地形だけでなく、この地に棲息する鹿や猪の動きを知り尽くしている。次回は自分自身の目で鹿の痕跡を探して判断しなければならず、参加者たちは要所をついた羽田さんの解説に熱心に耳を傾けていた。

斜面を登り続けている間に、徐々に参加者のペースがバラけてきた。先頭を歩く羽田さんのスピードに何とかついて行ける者はごくわずか。ほとんどは大きく遅れを取り始める(山中で迷わないように運営側スタッフや、ほかの講師が帯同している)。筆者もカメラを手にしながら「かなり速いな。みんな大丈夫かな?」と思いつつも、何とか稜線まで登り切ったところ、そこで運営側から種明かしが。

「羽田さんには、手加減抜きで山を登ってもらいました。ベテラン猟師の足の速さは皆さんご存知でしょうけど、羽田さんは本当に速い。こんな速さで歩ける猟師がいるんだということを知っていただきたかったのです。」

実は筆者は昨年も別の取材で羽田さんに同行しており、その速さは骨身に染みている。

羽田さんのモットーは「一犬、二根性(通常は二『足』)、三鉄砲」であり、事情を知らない参加者たちも理屈では山を歩けないことがよく分かったことだろう。

鹿の通り道にセンサーカメラを仕掛けてみる

羽田さんが「ここは鹿がよく通る。巻狩りでもタツマを置くところ」と言った場所でセンサーカメラを仕掛け、講座3日目にカメラを回収することにした。

回収後、指摘したケモノ道を通う鹿の姿が見事に捉えられていた。どんな動物が通っているか自分の見立てを検証するためには、センサーカメラを使うのが有効だ。

2日目を終えた参加者の感想

「ベテラン猟師の覚悟に触れる」ということが講座のプログラムの中に含まれていると聞きましたが、実際に講師陣の方に会って感じたのは、覚悟なんていうわざとらしいものではなく、もっと生々しい狩猟本能でした。猟欲の強弱は天性のもので、万人が猟師になれるものでは無いのでしょう。収穫だったのは、そんな講師の方たちに共感できる自分を発見できたことです。(岡雅文さん/山梨県)

非常に学びの多い講座でした。講師3人のお話は、他の講習では聞けないエグい話もたくさんあり、実践をイメージできる内容でした。狩猟は「狩る」「食べる」だけでなく、獣と向き合う姿勢や自己の命を懸けた駆け引きなど、生涯をかけて向き合うに値する趣味・カルチャーだと思います。綺麗ごとだけではなく人が持つ狩猟欲を隠さず伝えていくことも大切ですね。犬の必要性も大きな気づきの一つでした。(漆山亮さん/東京都)

各講師が皆一様に猟犬との信頼関係を重視しており、それを実践している行動や思いに、大変共感しました。狩猟に対する惜しみない努力や後進の育成は、私が課題としているテーマでもあり大いに学ぶ点がありました。(岡本浩明さん/静岡県地域振興や自然環境保全を目的としたNPO法人を運営)

羽田さんの山を登るスピードに付いて行くのは本当に大変でしたけど、霜の上を歩いた鹿の痕跡の見方を教わり、嬉しさと同時にとても興奮しました。私はサラリーマンですが、初日に講師陣が話していた「狩猟をすることが先で、そこから逆算して今の環境を手に入れる」ための方法を考えるようになりました。(宮永洋樹さん/東京都)

【3日目】捕獲計画演習② 〜 現地踏査・捕獲計画立案

前半の日程終了からおよそ2ヶ月後、再び参加者たちは山中湖村に集まった。

後半の日程では、実際に自分たちの判断で山を歩き、観察結果をもとに捕獲計画立案を目指す。山に入る直前、参加者たちにはプログラムの対象となるエリア、捕獲計画立案のルールなどが説明された。

捕獲計画は、

捕獲方法は巻狩りが基本で他の方法を組み合わせることはOK

捕獲期間は冬季

捕獲対象は鹿のみ

以上を前提として作らなければならない。また山中で見つけた痕跡などは写真を撮り、捕獲計画の根拠として発表時に示さなければならない。

現地踏査と捕獲計画立案は、運営側で参加者を2人1組、計5組に班分け(A~E班)し、班ごとに行わせる。安全性を考慮し、各班にはGPS受信機を携行した運営側スタッフ1名が同行。さらにドッグナビ(狩猟用GPSマーカー)の猟犬用発信機をバックパックに取り付け、講師陣および事務局でもリアルタイムに各班の位置を確認できるようにした。

前日まで雪が降ったものの、プログラム3日目は快晴そのもの。風も弱く気温はやや高めであり、プログラム運営上からは最高のコンディションになった。

雪が降った直後は、それまでじっとしていた動物たちが一斉に動き出し、寝屋や足跡などの痕跡を見つけやすく、その新旧も判断しやすい。逆に言えば、どの班も動物が動いていることは分かるだろうが、それをどう捕獲計画に結び付けられるかがミソになる。

筆者は比較的山歩きに慣れた漆山さん、下國さんペアに同行させてもらった。少し歩いただけで、すぐに新しい鹿の足跡や寝屋の跡を発見できた。しかもかなり数が多く、この山における鹿の生息密度の高さは誰の目にも明らかだ。

しかし、鹿がたくさん生息しているからといって、必ずしも獲りやすいとは限らない。漆山さんも下國さんも狩猟経験は初心者程度であり、グループ猟を本格的に取り仕切ったことはない。

新しい痕跡を発見するたびにお互いにメモを取りつつ頭を悩ませていたが、「どうやって獲ってやろうか自分たちで考えるのは面白い。初心者のうちは、こういうことをする機会がないので」と、徐々に二人の猟欲は掻き立てられていった。

【4日目】捕獲計画発表

最終日は各班による捕獲計画の発表が行われた。

狩猟経験の浅い参加者たちによる、初めての土地で、初めての試み。発表の内容自体は必ずしも現実的ではなく、捕獲の成功可能性も未知ではある。しかし、自分たちで歩き、観察し、考えてアウトプットしたという点にこの講座の意義が集約されているのだ。

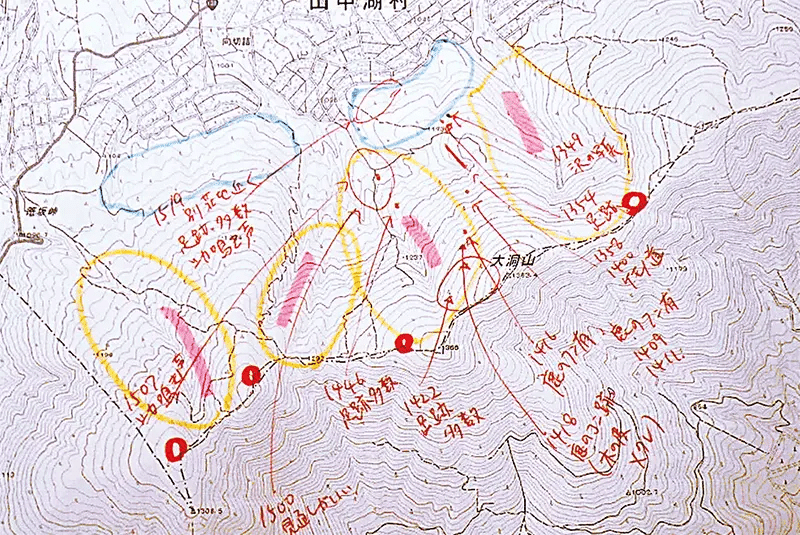

実際に発表された各班の捕獲計画案を、参加者自ら作成した地図とともにご紹介しよう。

発表された捕獲計画案には、講師陣から即座に講評を得ることができた。真摯に参加者が取り組んだからこそ辛口の批評も出たが、講師の期待の裏返しでもある。与えられた情報ではなく、自らの観察結果に基づいた計画だからこそ、批評も建設的な修正のきっかけとなり得るのだ。

環境省の初めての取組みとなった狩猟講座。参加者の反応からは、企画の意図がかなりのレベルで達成できたことが分かる。この取組みが今後も狩猟者の定着を後押しするものとなって欲しい。

A班の捕獲計画

中央の赤い線で示した深い谷を挟んで、東西それぞれ1ラウンドずつの巻狩りを想定した。タツマは谷沿いに等間隔で8人を配置し、勢子はその谷に向かって東と西からそれぞれ4人ずつが入る。

谷の東側の緑線の斜線部分は鹿の痕跡が多数あり、日当たりも良く日中はここに鹿が溜まっていることが考えられ、勢子はここの鹿を追い出す。西側も同様のところに鹿が溜まっていると予想されたが、倒木がかなり多かったため、ここの迂回路には括りワナを掛ける。

B班の捕獲計画

A班同様、中央の深い谷を境に東西それぞれ1ラウンドずつの巻狩りを想定している。ただしA班とは逆に谷から東と西に向かって勢子が入ることを計画した。8人程度の規模でエリアを囲み、タツマは出口付近の2名のみで、上下からも勢子役となって鹿を追い立てるという戦法を考えた。

C班の捕獲計画

オレンジ色マーカーで囲ったエリアで巻狩りを想定。それぞれの中で谷沿い(ピンク色マーカー部分)にタツマを配置する。山裾にある別荘地近くの青線で囲ったエリアにも鹿の痕跡があることから、ここには括りワナを設置する。

D班の捕獲計画

中央の沢奥の流域を囲むイメージで巻狩りをする。オレンジ●には鹿の痕跡が多数あったので、ここを囲む形で青●の位置にタツマを配置し、緑矢印の方向から勢子が入る。

E班の捕獲計画

青点線で囲ったエリアで巻狩りをしつつ、緑●の位置にはエサを置いて誘引狙撃。さらに赤○の地点には箱ワナを配置するという、同時進行の複合的な捕獲方法を立案した。

講師陣の講評のポイント

初めての山でも、事前にしっかり観察すれば、巻狩りができる。恐れることはない。

1個の足跡にとらわれることなく、山全体を俯瞰する。

タツマの配置は鹿が通るケモノ道に置くことがセオリーで、道の使用頻度と巻狩りの参加人数を勘案して優先順位をつけて配置する。

タツマを実際に配置するときは、寝屋などの重要部分を通らないように移動、またそこから離れたところに配置する。

タツマと勢子の役目はしっかり区別し、犬を使う場合はどんな犬を使うかも考える。

捕獲計画には、間違いはあっても正解はない。常に実践と試行錯誤あるのみ。

どのような捕獲計画であっても、安全面の担保と付近住民への配慮や住民感情は常に考慮に入れなければならない。

最終日を終えての参加者の感想

山を大きく捉えて、獲物の行動パターンと結びつけられるようになりたいと感じた。空間認識が大事なんだと。動物の生態についても実猟経験や観察から自分でつかんでこそ、その価値が分かるというものだと知った。(岡雅文さん/静岡県)

講師3人はとてもカッコ良く感じ、直接話を聞くことが出来て貴重な経験となった。最も印象的だったのは、3人とも安全面や地域とのつながりを大事にしていることだった。狩猟をするに当たり知識や経験が豊富なだけでなく、周囲への配慮も必要であることを知った。(松木勝一さん/山梨県)

あわせて読みたい記事

(了)

狩猟専門誌『けもの道 2019春号』では本稿を含む、狩猟関連情報をお読みいただけます。note版には未掲載の記事もありますので、ご興味のある方はぜひチェックしていただければと思います。

ここから先は

けもの道 06[2019春]

狩猟専門誌『けもの道』の2019春号の有料記事をまとめてお得に読めるマガジンです。特集テーマは「単独猟師(ソロハンター)の流儀」。半世紀に…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?