〝ダチョウの伝道師〟に学ぶジビエ卸業

本稿は『けもの道 2020秋号』(2020年9月刊)に掲載された記事を note 向けに編集したものです。掲載内容は刊行当時のものとなっております。あらかじめご了承ください。

写真・取材|安藤“アン”誠起

取材協力|株式会社Noblesse Oblige(ノブレス オブリージュ)、販売サイト

「ダチョウの伝道師」と呼ばれる加藤貴之さんを訪ねると、現地で迎えてくれたのは、頭の高さが2メートルを超える数羽のダチョウたちだった。

茨城県筑西市(※現在は茨城県つくば市に移転)にあるNoblesseOblige社は個性的な食肉の卸売店だ。自社牧場で飼育したダチョウに始まり、輸入肉のカンガルーやロバ、ワニ。それらに加え、国内で流通する猪や鹿、各カモ類、タヌキ、アナグマ、ハクビシン、ヌートリア……などなど。もちろん、入荷状況にもよるが取り扱う食肉の種類は数十種類にも及ぶ。

環境問題から始まった食肉販売

2011年に発生した東日本大震災後、加藤さんは福島県南相馬市内の被災地にボランティアスタッフとして入った。そのときの経験からエネルギーや食糧の自給、自然と人類との共生について深く考えるようになったという。そして被災地から戻り、ダチョウ牧場を運営していた知人から肉の販売やPRのオファーを受けたことを機に、具体的な行動を起こすようになる。

「ダチョウ肉について調べて分かったことは、肉が美味しいだけでなく、飼育するうえで環境負荷が少ないということ。同じ量のダチョウ肉を得るために、牛の4分の1、豚の半分の量のエサで済むんです。自分がやるべきことは、〝これだ〟と思いました」

加藤さんは思いついたら、すぐに行動する性格のようだ。当時勤めていた広告代理店を辞め、株式会社 Noblesse Oblige (ノブレスオブリージュ)を創業し、ダチョウ肉の卸売りを開始。約3年で事業を軌道に乗せ、ダチョウ以外の肉も扱うようになる。

ダチョウの目から俯瞰するジビエ業界

加藤さんの事業コンセプトは「有害鳥獣による森林・農業被害の対策や、食糧、環境等諸問題の解決・改善の手立てとして希少肉を普及させることにより、社会への貢献」を目指すというもの。

今ではダチョウ肉や各種の輸入肉のほかに多様な国内ジビエも扱う。加藤さん個人としてはもちろん「一番好きなのはダチョウ肉」だそうだが、ジビエについても話を伺ってみた。

「やっぱりアナグマがおすすめですかね。奥出雲のタヌキなんかも予想を超えて美味しかったです。

鹿肉の味に地域差はあまり感じられませんが、猪は産地による味の違いが大きい。岡山の山深いエリアでは植生も多く、味が複雑になりますが、海に近いところだと潮風を浴びた食物を食べているので、利尿作用が促進され雑味の少ないクリアな肉質になります。

愛媛県の大三島で獲れる猪の脂身は、ミカンの果実期にほんのりとミカンの香りがします」

イタリアンレストラン『オステリア クロチェッタ』

東京都新宿区四谷三栄町14-5 ◯ ランチ|11:30〜15:00(LO.13:30) ◯ ディナー|18:00〜22:00(LO.21:00) ◯ お店のWebサイトはこちら

〝ジビエ〟でひと括りにしない加藤さんの肉の目利き力は、生産者から飲食店や小売店までを結ぶジビエ流通の舵取り役を担っている。そして、卸しという立場だからこそ見えてくる業界の問題点もある。

解体処理施設には施設ごとに食肉加工の技術的な格差があったり、見通しが甘いまま開設し、早々に経営が危うい施設もある。一方で飲食店側は、ジビエの取扱い店は増えたものの、食品衛生法に則った処理施設を通さずに肉を仕入れる店舗が今でも少なくないという。

これらの要素は、食べる人にジビエに対する安全面への不安を与えるだけでなく、最も大切な「味」に悪影響を及ぼす恐れがある。ただし安全性が高まればいいというわけでもない。

「もともとジビエは業界の構造的に高額にならざるを得ません。さらに最近、いわゆる『ジビエ認証制度』がスタートしました。安全性を高めたり業界のボトムアップになったとしても、認証をとるために肉がさらに高額になると、一般には普及しにくくなってしまいます。これはいかがなものかと感じています」

加藤さんは既存施設の将来的な運営目標の一つとして〝ジビエとダチョウの共存〟を模索している。すなわち、日本のジビエ業界が有害鳥獣駆除を前提にしているのであれば、鹿や猪の個体数が適正になったとき、既存の施設は立ち行かなくなっていく。そのときは美味しく、環境負荷も低いダチョウを処理すればいいではないか、というもの。加藤さんはダチョウさながらの高く俯瞰な視点で、ジビエ業界の新たな可能性を見据えているようだ。

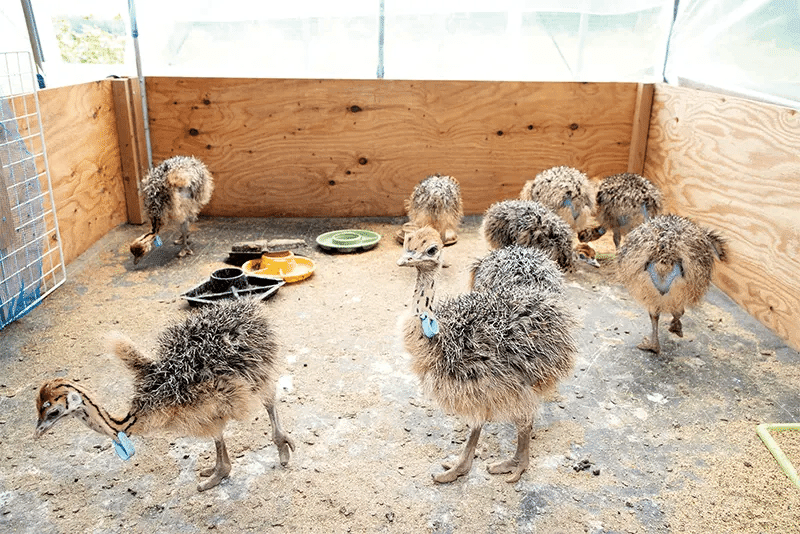

写真で見るダチョウ

(了)

あわせて読みたい記事

狩猟専門誌『けもの道 2020秋号』では本稿を含む、狩猟関連情報をお読みいただけます。note版には未掲載の記事もありますので、ご興味のある方はぜひチェックしていただければと思います。

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?