お待ちかねロンドン・ナショナル・ギャラリー展。エリアごとのマイベストを勝手に激推し(#美術展めぐり)

日曜日は上野へ🐼

待望のロンドン・ナショナル・ギャラリー展を観てきました。

こちらも当初の開催期間は6月14日まで。コロナで危ぶまれましたが実現してくださって本当に感謝です。これだけの大企画、作品を借りる延長交渉等々、関係者の苦労はいかばかりだったか…🙏✨

西洋絵画に特化し、収蔵品数だけでみると約2300点はど。にも関わらず圧倒的なコレクションの質で、数十~数百万点の美術品をそろえるルーブル美術館、メトロポリタン美術館、大英博物館に匹敵する世界4位(約600万人)の入館者数を誇るナショナルギャラリー🇬🇧

なかでも傑作ぞろいの61点、

そのすべてが日本では初展示というとんでもない企画。

私が言うまでもないことですが、めったにない機会なので気になる方はぜひ足を運んでくださいませ…

以下レビューですが、今回は展示構成ごとに1作品ずつ私のお気に入り作品を選んでプッシュしてみます!

お付き合いいただけると嬉しいです笑

訪れたみなさまのベストもぜひ聞いてみたいです(^^)

①イタリア・ルネサンス絵画(ボッティチェリ、ティントレットら)

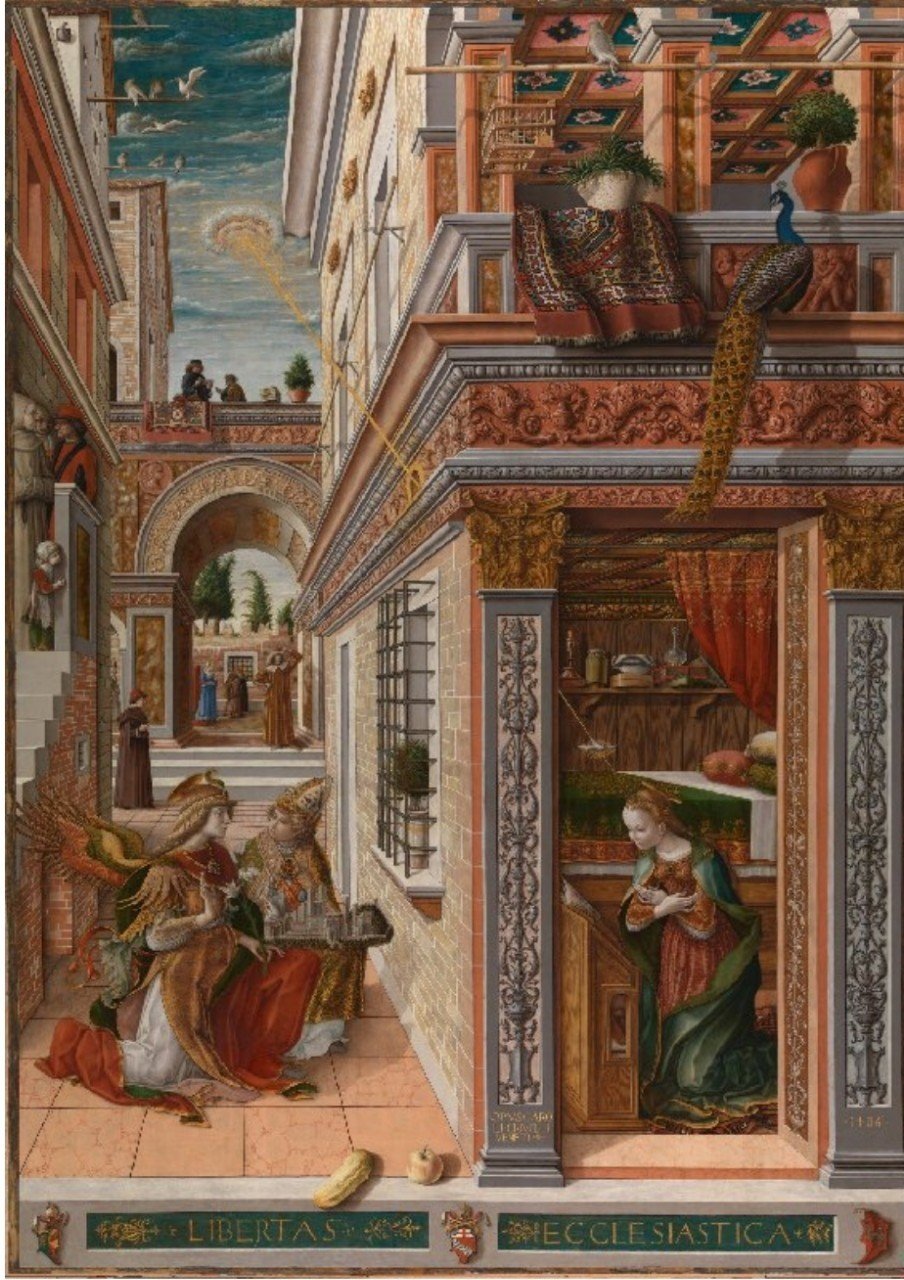

『聖エミディウスを伴う受胎告知』カルロ・クリヴェリ/1486

「受胎告知」とは、処女のはずの聖母マリアに神の子イエスの命が宿り、天使ガブリエルがお告げに来るというとてもポピュラーな祝福の主題です。

この絵は、教皇領だったとある一都市がローマ教皇に自治権を与えられたことを祝い制作されたもの。右下のマリア、左下の羽をもつ青年がガブリエル、その隣に、この都市の守護聖人とされた聖職者・エミディウスが描かれていて、二重の祝福の意味を持たせたとても縁起の良い作品なのです。

ぜひ、実際にこの絵の前に立ってみてほしいです。縦2m×横1・5mの大迫力のテンペラ画なのですが、神々しいような繊細な光を画材が放っていて、またたく間に荘厳な気持ちになります。大げさな表現は苦手なのですが、写真で見ていたのとでは全く違い、冗談でなく鳥肌が立ちました。計算しつくされた遠近法、壁在や木目の細かすぎる模様。みどころが尽きない一枚です👼

②オランダ絵画(レンブラント、フェルメールら)

『ロブスターのある静物』ウィレム・クラースゾーン・ヘーダ/1650-59

レンブラントの自画像などほかにも超有名な作品が並びますが、実際に見て強く印象に残ったのはこの静物画でした。

それまで観てきたルネサンス絵画は、とにかく「輝き」「光」が印象的な作品が続くのですが、そこにきてこちらのエビ、いかにもマットな質感…🦐

生気のなさがすごいです。

完全に食される運命を受け入れてしまったようです🍽笑

静謐な雰囲気が、逆にこの会場のなかで異常な存在感を放っていました。

わずかに光を反射しているグラスの白ワイン。そこにうつる部屋の描写はもう吸い込まれそうな再現度。画家の技術のすさまじさをこれでもかと思い知らされます。

静物画ならでは静けさ、慎ましさを堪能してください…!

③イギリス肖像画(ヴァン・ダイクら)

『シドンズ夫人』ゲインズバラ/1785s

18世紀におもに肖像画・風景画の両分野で名をはせたゲインズバラによる、当代の有名女優サラ・シドンズの肖像画。シェイクスピアの悲劇「マクベス」のマクベス夫人役で知られています。

もちろん美しい女性ですし美しい絵なのですが、アクセサリーもない落ち着いた装いやそのまっすぐな視線からは、華美や権勢ではなくこの女性の静かな知性を描き出していている印象を抱きました。

④グランド・ツアー(カナレット、パオロ・パリー二ら)

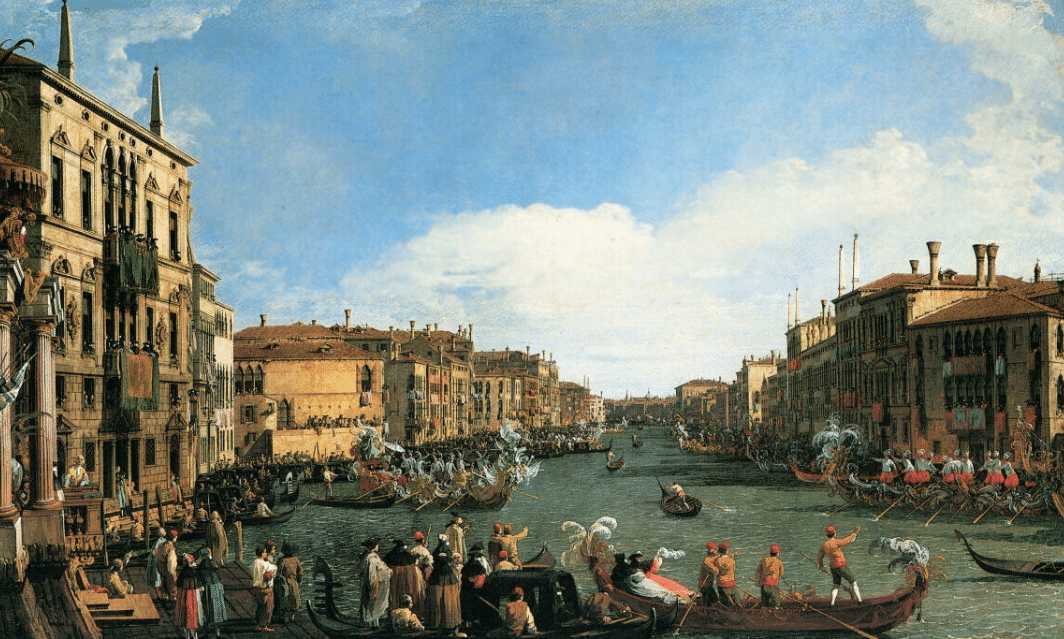

『ヴェネツィア:大運河のレガッタ』カナレット/1735頃

グランド・ツアーとは17世紀ごろ、イギリスで高等教育を終えた学生が、その終わりに欧州各国をまわった当時の流行を指します。欧州の戦乱が落ち着く一方、交通手段や文化交流が発展したなか、金持ちたちの修学旅行というやつです。芸術を学ぶ若者にとっては、そこでイタリア・ルネサンスをはじめ他国のアートを学ぶ機会にもなっていて、イギリスの芸術発展につながりました。

そんな裕福層たちから大人気を得たのがヴェネツィアの景観画家カナレットで、その代表作のひとつがこの作品。

これも、ぜひぜひ目の前で観てください。横約2メートルほどとこちらも大きな作品ですが、奥へと連なる建物のそれぞれに観戦する大勢の人たちが描かれていて、写真には写らない活気、躍動感がたまらない。お手本のような遠近法、海と空、建物というバランスのとれた構図はとても心地よく、まるで現地にいるような感覚を楽しめるかと。

⑤スペイン絵画(ゴヤ、ベラスケスら)

『ベラスケス礼賛』ルカ・ジョルダーノ/1692-1700頃

スペインを代表する宮廷画の巨匠ベラスケスの「ラス・メニーナス」を明らかにベースとした、というかリスペクトした作品。そちらをちらっと調べてから行くと、感動度が増すはずです。

ラス・メニーラスの謎仕掛けの構図を、さらに横から見るような発想の面白さ。この作品以外にも、明らかにベラスケスの影響を受けて制作されたと思われる作品がいくつか並んでいて、画家同士が与え合う影響や歴史を感じます。

⑥風景画(クロード・ロラン、ゲインズバラら)

『海港』クロード・ロラン/1644年頃

神話の世界や王族の威光を示す肖像画などが中心で、長らく風景画は主要なテーマとみなされてこなかった西洋美術のなかにあって「理想風景画」という作風を確立させたロラン。沈む日の弱い光が海面をゆらゆらと伝う、海港の町の一日の終わりが穏やかに表現しています。コントラストが弱めで、映るものに主従の関係をつくらないようなぼんやりとした描き方により、その淡い光が強く印象付けられます。こちらもぼんやりと、ずっと眺めていられるような絵でした。

⑦フランス近代美術(ゴッホ、ルノワールら)

『シデナムの並木道』カミーユ・ピサロ/1871頃

マネ、モネといった印象派の画家たちとともに活躍したピサロが、普仏戦争から逃れてロンドンに滞在していた当時に描いた作品。ゴッホやルノワールの特徴的な作風が目立ちがちですが、この作品などはより落ち着いた気持ちで風景を眺め、素直に描いている印象。郊外の街ののどかな雰囲気が感じられます。戦禍を離れてきた画家にとって落ち着ける状況だったのだろうな…などと思いながら鑑賞。

こんな感じでしょうか?

とくに受胎告知、ロブスター、レガッタ大会はとにかく胸を打たれました😭

ちなみに、最後のフロアはゴッホの『ひまわり』(4作目)の解説に多大なスペースが割かれていました🌻

ゴッホって本当に人気なんだなぁ、、、と

個人的にはやはり①~②あたりのルネサンス~バロック期において、美と光の表現がどのように模索されていったのかということを感じながら鑑賞するのがとても楽しかったです。

西洋美術館は地下にあって自然光が入りにくいこともあり、抑え目な照明が作品ひとつひとつの存在感を際立たせていて、まさに「全部が主役」という充実の展示でした!

時間予約制のため、混雑もそれほどではありません。

心からおすすめです✨

ちなみに訪問時間が夕方で、最後は時間切れで追い出されるように出てきてしまい、グッズ売り場等をゆっくり見ることはできず…残念

会期内にぜひもう一度訪れたいと思います!!

【概要】

会場:国立西洋美術館(上野公園内)

会期:6月18日~10月18日

休館日:月曜日、9月23日(7月13日、7月27日、8月10日、9月21日は開館)

開館時間:午前9時30分~午後5時30分(金曜日、土曜日は午後9時まで開館)※

※大阪会場の会期は11月3日~2021年1月31日