[無料]夏山を歩くための基礎知識1『熱中症編』

山は季節ごとに大きく状況が変わります。当然装備や登り方、知らなくてはいけない知識も変わります。

夏山のリスク

夏山の代表的なリスクは下記のようなものがります。

熱中症

低体温症

落雷、豪雨

虫刺され

落石や滑落なども当然起こりますが、そのへんは夏山特有というわけでもないので除外します。今回は上記リスクうち、熱中症について解説します。

前半は熱中症の解説と対策、後半は涼しく登るための工夫やコツについて書きました。

熱中症とは

熱中症とは、暑い環境で起こる障害の総称です。 体力が低下していると単に暑いだけでも起きます。

自分は体力があるから熱中症なんてならないと思うかもしれませんが、登山中に手足がつったりだるくなったりした事があれば、それは熱中症だった可能性があります。

誰でもなる可能性がある症状です。

運動、高温、多湿、暑熱への未馴化、脱水、衰弱、高齢、肥満、高血圧、糖尿、アルコールなどの薬物で起こりやすくなります。

暑熱への未馴化とは、暑さに慣れていない状態のことです。5月の夏日などはまだ暑さに慣れていないため熱中症リスクが高くなります。真夏になる前でも熱中症は起こりうることを忘れないでください。

そう簡単に熱中症なんてならないと思うでしょう?誰でもなります。急に動けなくなったりします。暑い日にだるくなったり動けなくなったら熱中症を疑ってください。

熱中症の段階と対処法

熱中症には段階があります。出来るだけ早いうちに気づいて対策を取ってください。症状が進むと最悪死にます。

1. 熱けいれん

血中のナトリウム不足(塩分不足)で手足に痛みを伴うけいれんを生じます。手足がつっている状態や筋肉痛になったら熱けいれんを疑ってください。

対処法:多くの場合生理食塩水(0.9%)の補給で回復する。水分補給と同時に、スポーツドリンクまたは塩飴、せんべいなどしょっぱいお菓子で塩分も補給してください。

2. 熱失神

血管拡張と発汗による脱水で血圧が低下して失神に至ります。

対処法:ただちに運動を中止して、水分補給と、涼しい場所で衣類を緩め、足を高い位置にして寝かせてください(下肢挙上)。

動ける程度に回復したら最短ルートで下山してください。荷物を一部、または全部肩代わりするなどサポートしてください(ただしサポート側が倒れないように無理はしない)。

3.熱疲労

脱力、倦怠感、めまい、頭痛、吐き気、40℃以上の体温上昇。

対処法:熱失神と同様に涼しい場所で水分補給と下肢挙上。回復しない、口で飲めない場合は医療機関へ搬送してください。登山中ならすぐ救助要請をしましょう。

4.熱射病

40℃以上の体温、呼吸、脈が速くなる。ショック症状、意識障害などがあり、多臓器不全に至る可能性がある。致死的病態です。

対処法:躊躇せず救助要請して医療機関へ。同時に水分補給(0.3%の塩分と5%の糖分)と冷却を行う。脇の下や股を氷嚢などで冷やす、皮膚に水やアルコール(顔は避ける)を噴霧して風を当てて冷やす。

熱中症の予防

暑い時は運動しないのが最も有効です

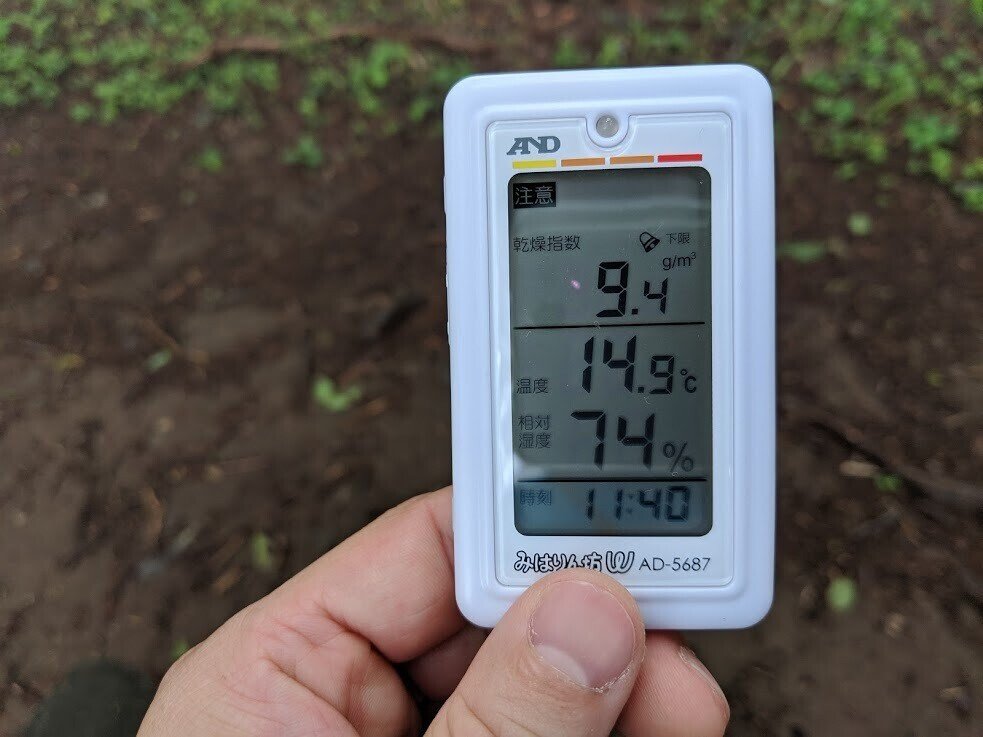

WBGT温度で21℃以上は熱中症のリスクがあります。一般的にはWBGT28℃以上の環境では運動は中止したほうがよいとされています。とは言え、遵守すると夏の低山はまったく登れなくなってしまいますが。

急な暑さに注意。普段から暑さに慣れておく

普段から飲み物を持って外を出歩くなどして、暑さに慣れておきましょう。最近は5月や6月でも夏日になることがありますが、まだ体が暑さに慣れていないため、同じ暑さでも真夏より熱中症になりやすい場合があります。この時期の夏日に運動する際は、特に熱中症に注意して下さい。

水分と塩分、ミネラルを補給する

体力関係なく、人は水分をミネラルを失うと熱中症になります。のどが渇いたと感じたら飲みましょう。水だけ飲んでいると熱けいれんを起こすので塩分の補給も重要です。また、塩分が足らなくなると筋肉が攣って歩けなくなります。

十分な睡眠と食事。山行前は体調を整える

登山をする前の前の日は深酒をせず早めに寝ましょう。 7時間寝ることを目標としてください。睡眠が足らないなら電車の中など、移動中に少しでも寝てください。目を閉じているだけでも脳は少し休まります。

風邪や下痢など体調不良時は登山を行わない

朝起きて体調が悪かったら、無理に山に出かけるのはやめましょう。また、そうならないように数日前から注意して体調を管理してください。

汗をかきすぎないように注意してください

汗をダラダラかくようなハイペースは避けて、出来るだけ汗をかかないペースで歩きましょう(それでも速く歩きたい、走りたい人は工夫してください)。

レインウェアを着て多湿の状況で登ると気温が低くても熱中症のリスクが高くなります。雨でも樹林帯で暑かったらレインウェアを脱いで折りたたみ傘に替えるなど、体が蒸れない工夫をしてください。汗をかいたら水分補給は十分に行いましょう。

ハットなどでうなじを直射日光から守る

首の後ろに直射日光が当たると疲労感が増しますし、日焼けすると痛いのでハットや首のうしろに覆いが付いているキャップをかぶりましょう。

速乾性の衣類を着る

山では綿や麻の衣類を着てはいけないというのは基本中の基本です。綿のTシャツなどは一度濡れたら本当に乾きにくく不快だし、汗が冷えると肌に張り付いて熱をうばい天候次第では低体温症になります(暑いか寒いかの二択で快適温度になりにくいのが綿です)。

かならず化繊やウールの運動用シャツを着てください。

こまめに脱ぎ着して体温を調整し無効発汗を減らす

無効発汗とは、蒸発して気化熱を奪うことなく流れ落ちる汗のことです。ダラダラ流れるだけで体温調整の役に立たないので、水分とミネラルの無駄です。衣類のボタンやファスナーを開け閉めして調整してください。それでも暑かったら我慢せず脱いで、寒かったら着てください。

次の休憩で脱ぐとか言ってないで、安全な場所ならさっさと脱ぎ着しましょう。

水分補給の要点

登山による脱水量を把握し、適切な量の水を持ってきちんと飲むことが熱中症予防には大切です。

脱水量の計算

一般的には下記の式で登山中の脱水(失われる水分量)を計算できます。

5(ml)×時間(H)×体重(kg)= 脱水量(ml)

60kgの人が7時間歩いた場合、2.1リットルの脱水

体重が重い人ほど多くの水分を失い、行動時間に比例します。

体重の2%までは脱水しても問題が少ないとされている

60kgの人なら1.2リットルまでは大丈夫なので、上記条件で計算した脱水量なら約1リットルを摂取すれば足りることになります。

実際は7割の摂取を目指す

ただし、季節や体質にもよるので脱水量の7割摂取を目指します。上記例なら2.1リットルの7割なので約1.5リットルになります。プラス予備で300~500mlを持つと十分足りるはずです。

終盤で水が余ったら、足らなくなっている仲間に分けるとよいでしょう。

感覚的に自分の必要量を把握しましょう

何度か登山を繰り返していると、夏の日帰りでこのくらいの標高ならこれくらい必要だな、冬は少なめでいいな、などを必要な水の量が分かるようになります。

私は真夏の低山なら2.5リットル持ちます。冬なら低山でも1.5リットルを持ち、余らせます(予備を持つので余ることは普通です)。自分が必要な水の量を把握しましょう。

水場も調べておきましょう

水が足らなくなってしまう事も考えられます。そういうケースも想定して、事前に登山地図などで水場を調べておきましょう。

宿泊を伴う場合の多くは水場を使うことになりますが、確実に水が出ているとも限りません。水場で水が手に入らない場合も想定しておきましょう。

例えば、奥多摩だと惣岳山、高水山、飛龍山の水場はほとんど出ていません。上の写真は酉谷山の水場ですが出が悪いことが多いです(季節によります)。一杯水の水場は出ていることが多いですがたまたまかもしれません。旧奥多摩小屋の水場も崩壊したと聞きました。

地図に書かれた水場が枯れていた場合、沢の源頭部に降りれば水が手に入ったりしますが非常に危険なので一般的には沢には降りないほうがよいでしょう。ロープやクライミングギアを持っていて使う技術があるなら可能ですが、それでも危険です。

また、水が湧いている場所から採水するなら生水でも大丈夫なことが多いですが、流れている沢の水を飲む場合は、一般的には煮沸や濾過が必要です。

水分補給のコツ

スポーツドリンクがお手軽

水分だけでなく塩分などミネラルも必要です。ポカリスエットやアクエリアスなどのスポーツドリンクでも良いですし、他のメーカーの粉末スポーツドリンクを粉で持っていくという手もあります。

濃度は、以前は薄めて飲むとよいとされていましたが、大塚製薬によると薄めず飲んだほうがいいとのことです。甘すぎて嫌だというのであれば、お好みで薄めてください。他に塩飴などで塩分を補給してください。

私はスポーツドリンクの粉+クエン酸+ブドウ糖+BCAAを混ぜた粉と水を別に持って、ボトルで混ぜて飲んでいます。

スポーツドリンクの粉末を持っていくのに最適な容器は、R-1の空きボトルです。

もちろんナルゲンなどでもいいのですが、R-1の空きボトルは実質タダですし口が普通のペットボトルより小さいのでペットボトルに粉末を入れやすいです。調味料の持ち運びにも便利。

カフェイン飲料やアルコールはNG

水分補給でビールを飲む人はいないと思いきや稀にいるようですが、利尿作用があるのでNG。そもそも、登山中にアルコールを飲むのは転倒や判断ミスの原因になるので絶対NGです。行動を終えるまで我慢して下さい。

カフェインが入っているコーヒーや緑茶も利尿作用があるので水分補給には適していません。お茶なら麦茶やほうじ茶にしてください。

利尿作用と言えば、スイカが名物の休憩小屋が北アルプスにありますが、スイカも利尿作用があります。水分補給という点で見たらちょっと疑問がありますね。

塩飴なども有効

塩分が足らなくなると筋肉がつりやすくなります。汗をかいたら塩飴や塩分タブレットで塩分、ミネラルを補給してください。行動食に塩気があるせんべいなどを選ぶのも有効です。

出発前に飲む

登山をする前に準備運動をすると思いますが、その前に300ml程度飲んでおくとよいとされています(事前飲水)。飲みすぎるとトイレが近くなるだけなので300mlを上限とします。

飲んだら準備運動をしてトイレを済ませて、飲んだ分の水を補給できるなら補給して出発しましょう。

こまめに摂取する

こまめに水分補給をしてください。大抵は飲まなすぎになっているので、意識的には飲み過ぎと思うくらいでちょうどよいです。具体的には、真夏なら30分に1回程度(もっとこまめに飲みたければ飲んでもいいですよ)、真夏以外なら1時間に1回程度です。

冷たいほうが吸収されやすい

水分は冷たいほうが速く吸収されます(※)。冷たい飲み物は熱中症の予防にもなります。サーモスなどに氷と冷水を入れて持っていくとよいでしょう。夏は冷たい飲み物が美味しいですよね。それはつまり、体が欲しているからです。

ただし、一気に大量に飲むとお腹が冷えすぎてしまいます。こまめに少しずつ飲むのがよいでしょう。冷たいものを飲んで美味しいと感じないのなら、それは飲み過ぎです。

※…出典:「登山の運動生理学とトレーニング学 P164」。温度は5~15℃程度。

ハイドレーションシステムは?

ハイドレーションシステムはこまめに水を飲めていいのですが、水以外を入れると洗うのが面倒だったりカビが生えたりします。残量も分かりにくく、多く飲んでいいのか飲み過ぎなのかわかりません。登山の場合は、ボトルから飲む方が簡単かと思います。

それでもハイドレーションシステムが便利だ、残量も分かるというのなら止めはしません。

ペットボトルにセットできるハイドレーションシステムなんてのもあります。お試しで使ってみるといいかも知れません(私はこれを持っています)。

補足:飲み物のボトルはザックにしまいましょう

飲みもののボトルをザックのサイドポケットにさしている方をよく見かけますが、落としやすいのでやめたほうがいいです。装備は、ザックに入らないものやすぐ使うもの(※)を除いてザックの中に収納するのが基本です。

※行動中に使うピッケルやスコップ、ストック、折りたたみマットなどは行動開始時に外付けします。カップやサンダルなど、幕営地まで使わないものもザックの中に入れるのが基本です。ゴミ袋も外付けはみっともないし穴が開いてゴミを撒き散らしながら歩く可能性があります。やめましょう。

なお、ピッケルやスコップなどは周りの人に当たると危険なので、公共交通機関を利用する場合はザックから外して手提げ袋などに入れましょう。またはザックの中に入れてください。

涼しく登る方法

熱中症にならないために涼しく登る工夫をしましょう。特に夏の低山(2000m未満の山)に登るととても暑いので、低山が好きな方は必見の内容です。

冷凍プラティパスで背中を冷やす

登山初心者の頃から夏はこれをやっています。背中が冷えると体感の暑さがかなり和らぎます。

1.プラティパスに水を8割ほど入れて8時間ほど冷凍庫で凍らせる

満水まで入れると凍結の膨張でプラティパスが傷む可能性があります。完全に凍らせてしまうとなかなか融けず水不足になります。8割の水で8割凍らせるくらいがちょうどいいです。

もし、朝になって凍らせすぎたことに気づいたら水を入れたペットボトルを別に持ってください。サーモスに冷水を移した代わりに常温の水を入れると速く融かすことが出来ます。

なお、100均の水タンクでこれをやると強度が足らなくて破裂するかも知れません。プラティパスなら今のところ問題は出ていません。

2.タオルを巻いてビニール袋に入れます

タオルで巻いておかないと結露でザックの中がびしょ濡れになります。

3.ザックの背中側に入れる

自分の体温で氷が融けて冷水が手に入ります。背中が冷えると体温が下がり熱中症を防げます。

4.氷が融けたら適宜サーモスに移してください

融けた水をそのままにしておくと速く融けすぎてしまうので、休憩のときなどにサーモスに移してください(こぼさないように注意!)。サーモスに入れておけばいつも冷たい水を飲めます。

凍らせたペットボトルもおすすめ

プラティパスを凍らせるのが嫌だ、冷凍庫にスペースが無い、もっとコンパクトにしたいという方は500mlのペットボトルに水を入れて凍らせるのもおすすめです。ザックに背中側に入れてもいいですし、保冷バッグに入れておくのもよいでしょう。2本あれば安心ですかね。コンビニでも凍ったペットボトル飲料が売られています。家に忘れたら買いましょう。

肉などを凍らせて保冷バッグに入れると夏のテント泊で肉を焼いて食べることも出来ます。食材自体を保冷剤にする発想ですね。冷凍枝豆なんかも良い保冷剤になります。

ヒヤロンを持つといいかも

叩くと中で薬剤が混ざって冷える冷凍パックです。熱中症対策と、怪我をしたときの冷却に使えます。

ただし、ヒヤロンは圧迫で発動してしまいます。そのままザックに入れると潰れて冷えてしまうので、タッパなどに入れて保護してください。全員が持つ必要はありませんが、共同装備としてあるとよいでしょう。

濡らした手ぬぐい

手ぬぐいなどで汗を拭く場合は前もって水で濡らしておきましょう。乾いた手ぬぐいを使うと汗を拭きすぎてしまい体温が下がりません(無効発汗になってしまいます)。手ぬぐいは綿素材ですが便利に使えるの装備に入れておくとよいです。

背中に空間があくザックを使う

背中とザックの間に空気が流れるので夏向きです。そのかわり冬は寒いし、雪が詰まってしまいます。

真空断熱フードコンテナ

上手く使えばアイスやそうめん、冷凍肉の運搬に使えます。アイスなら7時間ほどは保ちます。

ご飯とおかずを入れられるフードコンテナのおかず部分に保冷剤を入れると、真夏でもアイスが6時間もちます。 pic.twitter.com/6hZM0USxbm

— マツモトケイジ@ジオグラフィカ開発者 (@keizi666) November 22, 2018

素麺は、前日の夜茹でて、水をよく切ってツナとバジルを載せて真空断熱フードコンテナに入れて蓋をしないでラップを掛けて冷蔵庫へ。当日の朝忘れずに蓋を締めてザックに詰めましょう。

麺つゆは、濃縮タイプを小さなボトルに入れて持ち、食べる時に冷凍プラティパスの冷水で薄めます。これで山頂で冷たい素麺を食べられます。

以前は麺つゆを350mlのサーモスに入れて持っていってましたが、R-1に濃縮つゆを入れたほうが荷物が少なくなることに気づきました。

真夏でもその日の夜なら冷蔵肉+保冷剤でOK。冷凍すると夜まで凍ったままになります。

真空断熱フードコンテナ(スープジャー)にアイスを詰め替えれば、山頂でアイスクリームを食べることも出来ます。↓

その他の暑さ対策グッズ

うちわ、扇子、携帯扇風機(ダイソーなどで買えます)、涼感タオル、ウェットティッシュなど、街で使う暑さ対策グッズは山で使えるものもあります。工夫してみてください。

まとめ

・夏山では熱中症に注意してください。

・だれでも熱中症になるリスクはあり、気づいたら進行しています。水分や塩分を補給して予防してください。

・もし登山をしていて熱中症になり動けなくなったら、躊躇せずに救助要請をしてください。

・熱中症にならないように工夫しましょう。

その2『低体温症編』につづく(全4回)

いいなと思ったら応援しよう!