ポーセラーツ体験記録

『 ポーセラーツ 』とは白磁器に転写紙などを使って自分好みのオリジナル食器が作れるハンドクラフトアートの事だ。

トルコランプを一緒に作りに行った友人に誘って貰い、1月末に初めて挑戦した。彼女は私を誘う前から和風のお皿を作って既に完成させている。

これが彼女の作品だ。

彼女についてこの記事では今後『S』と呼ぶ事にする。

Sと親しくなったきっかけは、実は今となっては思い出せない。

ただ中1くらいからよく話すようになり、高校を卒業してからも京都で学生生活を送る私に会いに来てくれたりしていた。

去年ついに結婚して、今は偶然私の家の近くに住んでいる。

たまたま彼女の旦那さんが元々そこに住んでいたのだ。

昔から手先が器用で学校の課題で提出するマフラーは一つで良いのに幾つも自主的に編んでいたのが特に印象に残っており、てっきり高校最後の家庭科は『裁縫』を選ぶのだとばかり思っていた。

高3になると家庭科の授業で習う内容は『裁縫』にするか『料理』にするか自由に選べるようになっていて、私は迷わず『料理』を選んだ。

勝手に『裁縫』を選ぶだろうと思っていたSは意外にも『料理』を選択して、しかも同じクラスだったので同じ班になった。

班は4人一組で、自由に集まれるようになっている。

意外だな~と思ったものの、当時は質問しなかった事をこの歳になってようやく尋ねてみたら「一年も同じ課題と向き合うのは大変そうだったから」という答えが返って来た。

一年も同じ課題というのは『裁縫』を選ぶと『裁縫』を選んだ人は全員浴衣をつくる事になっていて、「今日はここまで」と授業ごとにペースを進めて一年間で一つの浴衣を完成させるスケジュールになっていたのだ。

昔の事だし、私は『裁縫』を選ばなかったので一年まるまるというのが正確かどうかは曖昧な記憶だけれど。

『料理』を選んだ場合はその都度違う料理を実践で教わる。

そういう理由だったのかと大分長い時間が経ってからSの内心の事情を知る事となった。

彼女が習い始めた『ポーセラーツ』に興味を持ち、私も行ってみる事にしたのが今年の1月の末だ。

私が方向音痴なために駅から一緒に行くはずだったのに私という人間は遅刻しないように気合を入れすぎて約束の時間よりもかなり早めに駅に着いてしまい、気を遣ってくれたSからLINEで道を教わって一人で先に目的地に向かった。

長い付き合いなだけあって地図ではなく言葉で目的地に辿り着く方法が送られて来た。感謝しかなく、おかげで迷わず直ぐに到着した。

西洋風の、とてもお洒落なレッスンルームだった。

その日のその時間帯のレッスンでは私とSの他には二人の女性の生徒さんがいた。

講師のYoshimi先生に丁寧に優しく御指導して頂きながら生徒たちはそれぞれ自分の作品と真剣に向き合う時間が始まった。

まずはこんな感じで、好きな食器とその食器に貼り付けたい模様の転写紙を自由に選ぶ。レッスンは完全予約制で、私は『トライアル(体験)レッスン』を受講した。1レッスン2時間制となっている。

通常時は青くても熱が加わる事によって違う色に変貌する転写紙というのが気になったので、それを選んだ。

お皿の縁のところに転写紙をつけたかったので先生に相談したら特殊な道具を出して頂けた。

熱が通れば、目印のためにつけた青い点も消えるのだと聞いて安心した。

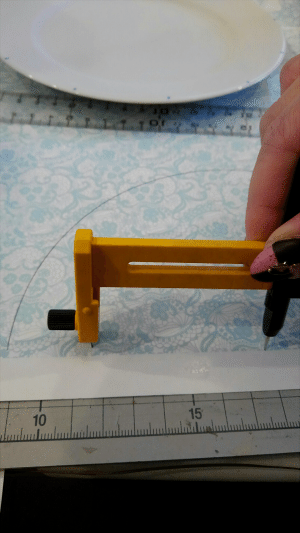

転写紙を円くカットしたい時はこんな風にコンパスのようなものを使う。

写真に映っている指はYoshimi先生の指である。

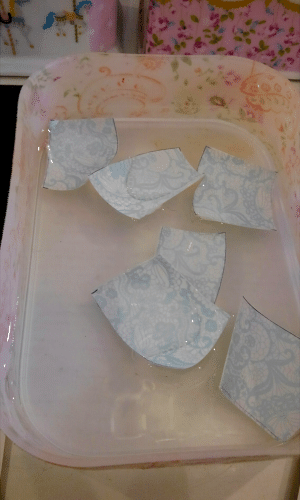

カットした転写紙は水に浮かべて模様と台紙を分離させてからお皿の載せたい箇所にそっと置いていく。

青い鳥と葉っぱはそれぞれ別の転写紙で、最初は重ねて貼り付けていたのをYoshimi先生からのアドバイスを受けて下に貼る葉っぱの、青い鳥がこれから重なるであろう部分を先にカットして取り外し、その上から改めて青い鳥を配置した。

この状態だと全体的に青系で統一しているように見えるけど、800度の釜戸で熱されればピンクになったり紫になったりする部分が現れる。

どうなるのだろう?とドキドキしながらYoshimi先生にお皿の行く末を預けた。そう、これは未だ完成していない作品なのだ。

Sは前回で和風のお皿をつくったので今回はお重箱に挑戦したようだ。

天辺と4つの側面に「この面はこういうテーマで」とこだわりを持ちながら転写紙を貼り付けていた。

来年のお正月にはきっとこのお重箱の出番が来るに違いない。

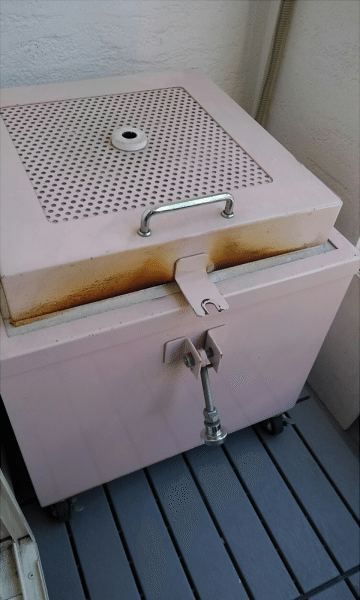

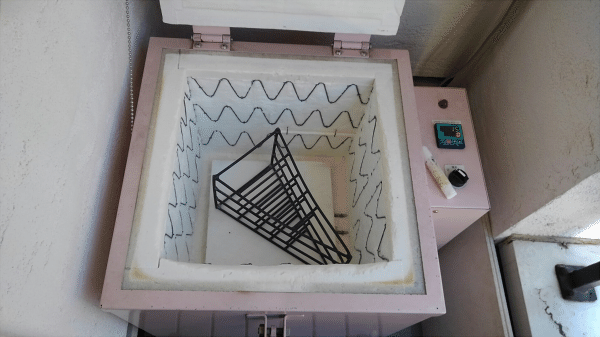

Yoshimi先生が使用している釜戸も撮影させて貰った。

この釜戸を使って、800度の熱で白磁器を熱するのだ。

800度も高温が通れば食器についた転写紙の模様は食洗器を使って洗ったとしても、そう簡単には剥がれないとの事だ。

完成するとこうなる。

とても楽しかったので次に挑戦する時はお皿とは違うものを作りにレッスンを習いたいと思った。

Yoshimi先生、素敵な時間を有難うございました🌼