インタフェースとは何か|融けるデザイン2020 #4

融けるデザイン2020は出版5年を記念して、融けるデザインを著者なりに振り返りつつ、少しだけ融けるデザインその後を何回かに連載して書いていくものである。

今回は連載4回目。今回は2章「インタフェースとは何か?」の内容を振り返っていく。

融けるデザインというタイトルだと、インタフェースデザインやインタラクションデザインの内容について扱っている本だとはわかりにくいが、本書はインタフェースとインタラクションデザインの書籍である。

ここからの話は、融けるデザインの講演を依頼されたときにも話しているし、ここから自己帰属感の話へと繋がっていく。

道具の透明性

この章はいきなり本質的な話になっていく。とても大事な章で、そもそもなぜインタフェースって重要なんだっけ?というお話になっている。下の図は、道具発展の歴史を図。この図もとても大事。

この図は、認知的インタフェースという書籍で紹介されているもの。僕はこの認知的インタフェースを高校生の時に読んだ。今はAmazonで中古で売っている。

内容は古いけど、当時インタフェースに関する書籍が少ない中では、よくまとまっていて読みやすい本であった。

なぜインタフェースデザインが重要になったのか?

この図が重要なのは、道具の発展が説明されるとともに、インタフェースの必要性とインタフェースの理想形も同時に説明できる点である。

現代は最も下の状態である。

コンピュータでは人間の行為が最小化されながら大きなチカラが得られる状態であるが、「原因と結果」が間接的になってしまった。その結果、何をしたら何が起きるのかわからない、わかりにくくなってしまった。それによってミスが起こることで人が死亡するような事故につながることがある。いくら情報処理系が優れ、多機能を有していても、人が間違うようであっては結果的に「優れたシステム」ではないというわけだ。これがインタフェースデザインが必要、重要になった理由である。

理想的なインタフェースは、「意識上らない透明な状態」「身体の一部」

ここでは理想的な状態とは石器時代である。

バットや棒で獲物を殴り獲物は殺す。棒で壁を叩けば音がなる。行為という原因と結果が直接的な関係を持つ状態である。この直接的な関係が「直感的」であるというわけだ。しかも、大事なことは、こうした道具は直接的あるばかりでなく、身体行為を通じて繰り返ししていると、道具を使っているという意識がなくなり、獲物だったり対象だけに集中できるようになる。これを道具の透明化といい、この性質を道具の透明性という。

透明になりながらも、自分の素手ではできないような大きなチカラを得られるのだから、こんなに都合のいいことはない。そして、いわば意識的には「何も持ってない状態」であり、道具が自分の身体の一部になってしまうわけだ。道具によって身体が拡張するというのはこういうことなわけである。

「こういった状態=透明化し、身体の一部になるかのような状態」を「複雑なコンピュータであっても実現したいよね」というのがインタフェースデザインの理想である。そして良い道具、使いやすい道具の定義である。

でもそれって理想論では?

この手の話は昔からされていたが「身体の一部といわれもねぇ」「人馬一体ですよね!」って言われても話はわかるが、「その設計ってどういうことなの?」ということが腑に落ちていなかった。

そこで本書の3章で、ダミーカーソル実験によって「身体がスクリーンの中まで拡張している認知原理」を自己帰属感という言葉を用いて説明、考察している。

本書はこうして、ダミーカーソル実験と自己帰属感によって、理想論と呼ばれていた道具の透明性や、身体の一部になるということへの設計の手立てを提供した。

深澤直人さん、J.J.ギブソンの生態心理学、アフォーダンス

2章のインタフェースとは何か?では、さらに、深澤直人さんとJ.J.ギブソンの生態心理学の話を書いている。

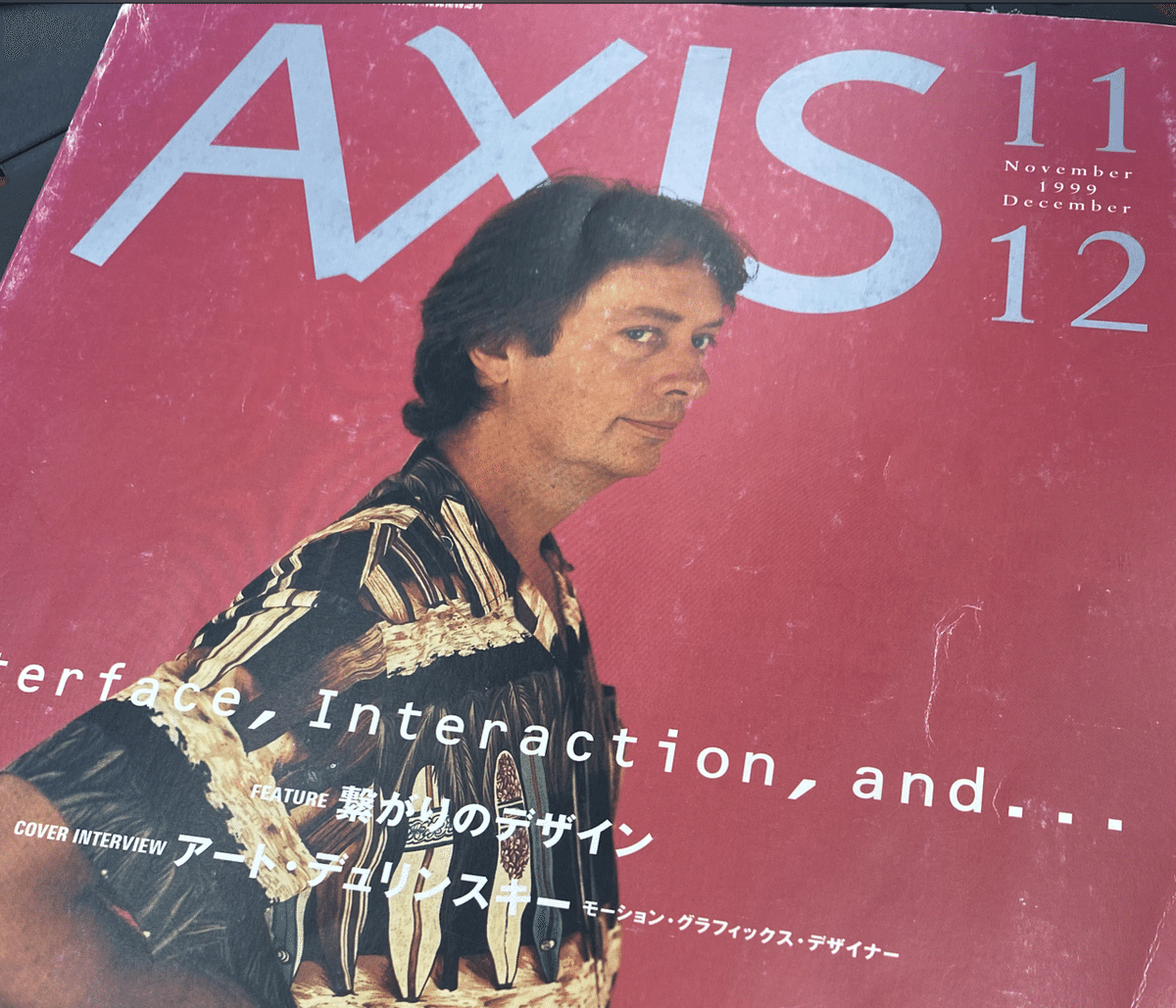

僕自身が深澤直人さん話に出会ったのは、デザイン雑誌のAXIS1999年11・12月号だった。ちょうど僕自身もこの分野を勉強しはじめたばかりの頃で、ここでアフォーダンスや生態心理学からどうやってデザインしていくかのヒントを得た。

ふたりともお若い。深澤直人さんは、まだIDEOから戻ってきてそんなに時間経っていなくて、IDEOジャパン代表になっている。高校生だった僕は、IDEOなんてまったく知らなかった。あとAXISのこの号は、当時のSony CSLの暦本先生や増井先生研究とかMITメディアラボの石井先生なども紹介されている。僕にとってこの雑誌のこの号の影響は計り知れない。

それに今読んだって面白い。

これがきっかけで、深澤直人さん、佐々木正人先生の資料や本を集めるようになり、イベントも行くようになった。

深澤直人さんがやろうとしていることを情報技術でやりたい

大学生になった頃、こんなふうに考えていたと思う。深澤直人さんはプロダクトデザイナーだったので、情報技術系は踏み込んでこなかった。INFOBARのプロジェクトは情報機器ではあるが、UIは中村勇吾さんがつくっていた。

こうして、僕自身の発想は、人間の行為の流れや無意識などの意識したインタフェースデザインやインタラクションデザインを試みるようになっていくのであった。また時代も2000年代はユビキタス・コンピューティング全盛期で、ユビキタス・コンピューティングのソフト的な目標は「人間の生活や行為にどのように情報技術を融合していくか」であった。

さて、次は3章。融けるデザインの中でももっとも大事な章であり、自己帰属感の話へ。自己帰属感というキーワードはどこからやってきたのかなど触れたいと思う。