遠隔学習が導入されるまでーカリフォルニア州の事例

遠隔学習が決まるまで

さて、以前の投稿でも書いたが、僕が住んでいるカリフォルニア州のサンフランシスコ周辺(ベイエリア)では、3月17日から外出禁止令が出されている。

これに伴って、僕の子どもたちが通う学区では、3月12日に物理的な登校を取りやめ、3月19日から遠隔学習(Distance Learning)へ切り替えることを決定した。この時点で、カリフォルニア州全体での感染者数は192人、ベイエリア全体で110人であった。

ちょっとさかのぼって確認してみると、学区から初めて新型コロナに関連する連絡が届いたのは2月27日であった。この時点で、全米での感染者数が59人、カリフォルニア州に限ったデータは持ち合わせていない(ほど少ない)。中国を中心に感染が広がっていたので新型コロナ自体のことはアメリカでも当然認知されていたが、全米ではまだ感染者数が100人に満たない時点で学区からのコミュニケーションが始まった。

しばらく状況を見極める期間が続き、この間も数日に一度、全生徒の保護者に対して新型コロナの状況を学区としてどのように捉えているかに関するアップデートのメールが届いていたが、3月12日に遠隔学習への切り替えが決断された、という流れである。

学区から連絡をもらったところで子どもたちの安全性が高まるというものでもないのだが、学区として新型コロナの状況を丁寧にモニタリングしていることを知れたことで一定の安心感があったことはたしかである。

ちなみに、その5日後の3月17日からベイエリアにおいて外出禁止令が発効されている。もちろん学区と行政の間で一定のコミュニケーションがあったのだろうが、学区の方が行政よりも早く決断を下したことは個人的に新鮮であった。

え?遠隔学習ってなに?

さて、このように3月12日に遠隔学習への切り替えが発表されたのだが、最初の感想は「え?待って。遠隔学習ってなに?」というものだった。

そしてこれは生徒や保護者だけでなく、教員にとっても同じ。無理もない。こんなこと、誰もやったことがないのだ。でも、やる。どうやるか考えて、意見をまとめてから決断をするのではなく、必要だと信じる決断をした。

ここから学区として臨時で3月16-18日の三日間は休校を決め、その間が教員の準備期間に充てられ、その後、3月19日から正式に遠隔学習がスタートされた。

うちの一番上の子どもは小学一年生。やっていることは大したことではないかもしれないが、教材がオンラインまたはプリントで配布され、各生徒が自宅でこれに取組む。そして、一日20分ほど、Zoomを使って先生と5名ほどの生徒がオンラインで顔を合わせるというもの。

この教材が結構な量で、英語がネイティブレベルではないという事情も手伝って、真面目にやろうとすると朝からスタートして、お昼休みなどを挟みながら午後三時くらいまで普通にかかったりする(幸いにしてちょっとずつ早くなってきてくれて非常に助かっている笑)。

そして、Zoom上では、各生徒が前日にあった出来事を発表したり、家にあるものを紹介したり、決められたテーマについて議論をしてみたり、といった具合で、先生が何かを話している時間以上に生徒が話をしている時間が長いんだなぁというのが日本人としての感想である。

ついに年度終了

そうこうしているうちに、4月8日、ついに今年度いっぱいは学校が物理的には再開しないことが決定された。年度末は6月なので二か月以上先の状況を見据えての判断がされたわけである。

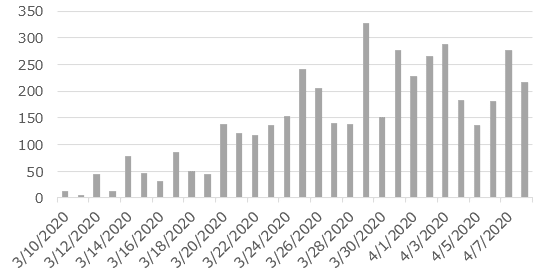

ちなみに、学区があるベイエリアの新規感染者数は以下の表の通り。でっぱりへっこみはあるものの、ここ一週間以上は新規感染者数は大体横ばいという状況である。この先、これが減ってくるといいなぁと思うところだが、そういう状況の中でも二か月以上先までの(物理的な)休校を決めている。

親としては、子どもたちが登校できないのは残念だし、子どもへの影響も気になるし、間違いなく自分たち自身にとっても負担だが、こればかりは仕方ない。安全第一という筋の通った一貫性のある判断は頼もしいし、先々のことまで決定してくれると腹をくくって対応を決めやすいなぁとも思う。やるしかない。