枚聞神社

枚聞(ひらきき)神社

【所在地】

鹿児島県指宿市開聞十町

【御祭神】

[枚聞神一座]

大日孁貴命(おおひるめむちのみこと)

[皇祖神八柱神]

天之忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)

天之穂日命(あめのほひのみこと)

天津彦根命(あまつひこねのみこと)

活津彦根命(いくつひこねのみこと)

熊野樟日命(くまのくすびのみこと)

多紀理毘売命(たぎりびめのみこと)

狭依毘売命(さよりびめのみこと)

多岐都比売命(たぎつひめのみこと)

【由緒と歴史】

874年11月、開聞(かいもん)岳の大噴火が起きた。

開聞岳の南麓に鎮座していた枚聞神社は、開聞九社大明神の「葛城宮に避難したい」という神託により、葛城宮〔揖宿神社〕に一時避難遷宮した。

噴火終息後、開聞岳の北麓に遷座。

なので枚聞神社は現在、開聞岳の北麓の北面に鎮座している。

創建は古く不明。

社伝では遠く神代とされている。

古くは開聞岳を御神体とする、山岳信仰に根付いた神社。

枚聞神社も開聞岳も、文書に現れる最初の記録は、860年の日本三代実録。

境内には、樹齢千数百年を超える楠の老樹が多数あり、枚聞神社が由緒深い古社であることを物語っている。

現在の建物は、1610年に島津義弘が寄進した。

揖宿神社の詳細はこちら⏬

【玉乃井】

枚聞神社から徒歩9分の場所にある玉乃井は、日本最古の井戸といわれている。

古事記・日本書紀に記されている井戸で、山幸彦〔彦火火出見命〕と豊玉姫が初めて出会った場所とされている。

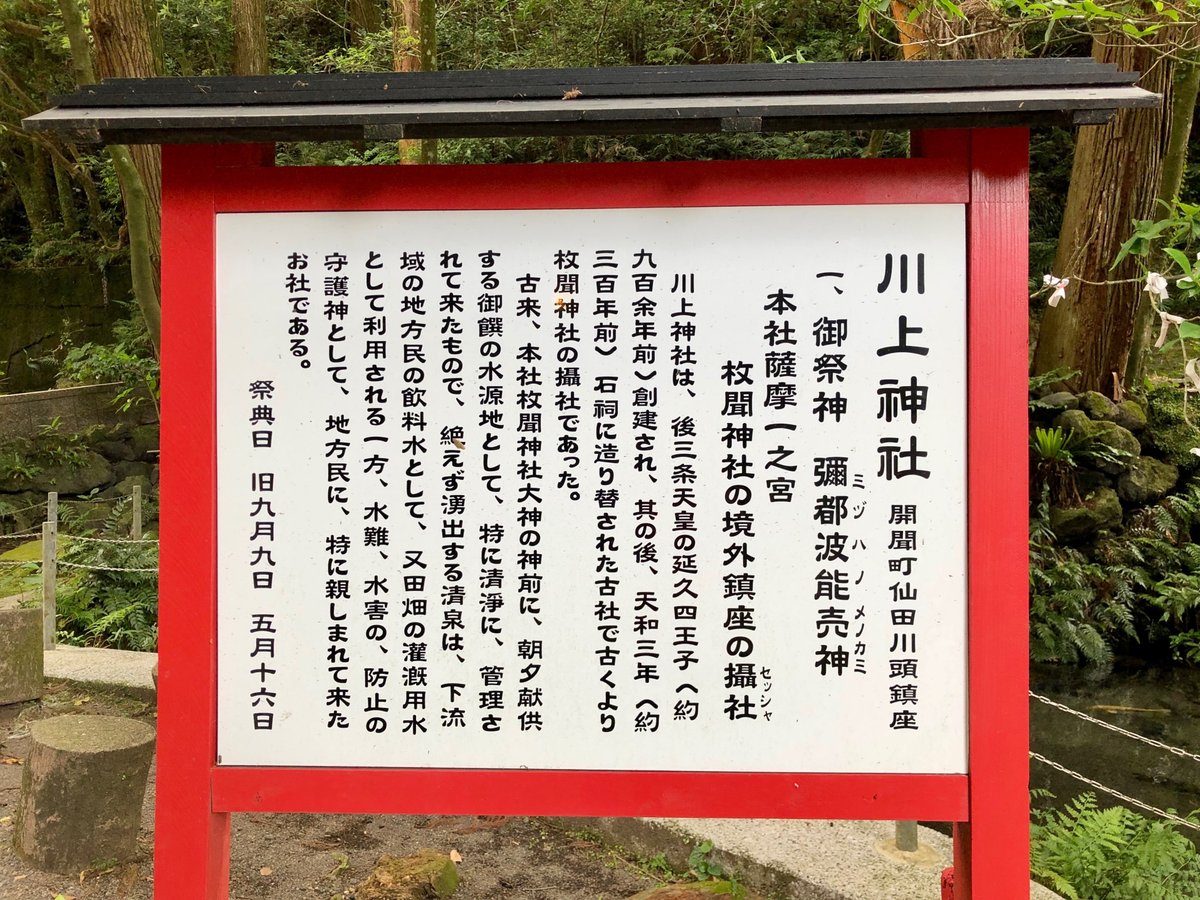

【川上神社】

祭神:彌都波能売神(みずはのめのかみ)

枚聞神社から1.9km〔徒歩22分くらい〕地点にある、枚聞神社の境外摂社。

【おわりに】

開聞岳は、薩摩富士や筑紫富士とも呼ばれている。

枚聞神社の見どころは、朱色の漆塗りの極彩色の社殿が、開聞岳・指宿の自然に見事に溶け込んでとてつもなく美しいところだ。

枚聞神社のクスノキの写真に『茂吉』と書かれた黒の歌碑がある。

斎藤茂吉は歌人〔歌聖〕で、開聞地方には茂吉の歌碑が多く点在している。

玉乃井の入口にも茂吉の歌碑があり、写真にも写っている。

この日、宿泊した宿は不思議なことに、歌聖・斎藤茂吉と文豪・吉田絃二郎が宿泊した部屋だった。

「そう言えば、主人の前世は平安時代の文人、私の前世は古代中国の役人で文人と言ってたな〜これって偶然?じゃないよな〜」

と、開聞地方を訪れたい後、こんな不思議なエピソードがあったのだった。

枚聞神社の由緒や歴史などの詳細はこちら⏬

このブログと同じ内容のブログ記事⏬

その他の鹿児島県の神社はこちら⏬

いいなと思ったら応援しよう!