簒奪者の守りびと 第三章 【1,2】

第三章は8シークエンス構成です。4日連続更新。

<3,600文字・目安時間:7分>

簒奪者の守りびと

第三章 魔女

【1】

クリスチアン・ネデルグは、そのゴールデンイエローの頭髪をかすめるように突き立てられた刀身を見上げた。つい先刻まで壁に掛けられていたそれは、単なる装飾用のもので鋭さはない。それでも頭上の壁面に突き刺さっているという事実と、それを実行した人物がいるという事実が、彼の心胆を寒からしめた。

「いまさら、おまえがしたことに対する是非を問うつもりはない」

声の主は、ハンカチで手を拭いながら言った。わずかに残った興奮を声に乗せないよう、抑えているようだ。

「……はい」

クリスチアンは、それ以外の返答が許されないことを知っていた。なにより、どのような堂々たる主張を展開しようとも、いまの彼の状態では説得力を欠くことおびただしかった。左の頬は赤く腫れ、切れた唇からは血が滴り、シャツには吐瀉物が付着している。床に両足を投げ出し、上半身を壁にもたれさせることで、かろうじて倒伏せずに済んでいた。

「これは私の誤りだ。息子の愚かさを軽視しすぎていた」

元陸軍中佐はハンカチを床に叩きつけ、そして踏みつけた。

「トルコの外相に、なんと言われたか知ってるか?」

「……いえ」

「治安維持に課題をお感じなら、いつでも力を貸しましょう。だぞ」

「親切ですね」

「皮肉か?」

「ええ、まぁ」

「なら良い。さすがに我が子の知能がそこまで低いとは思いたくないからな」

ヴィクトル一世はウィスキーの瓶を手に取り、グラスに注いだ。

「ロシアとトルコは常に険悪だ。ただでさえ我が国土にはロシアの影響が強い地域がある。トルコも、我が国への影響を強くしたいと望んでいる。あわよくば代理戦争の戦場にできないかと企んでいるのだ。シリアのように」

一気に呷ってグラスを空にする。

「それをおまえは!」

ぶり返す怒りを抑えようとしたが、ヴィクトル一世はすぐに諦めた。グラスを握りしめると、息子の座り込む壁に叩きつける。砕けた破片が飛び散り、クリスチアンは左腕で自分の顔を守った。

「ここは私の国だ! 将来はおまえの国になる! わざわざ外敵を呼び寄せるようなことをするとはどういう了見か!」

「ごめん。親父」

「陛下と呼べ!」

「申し訳ございません。国王陛下」

父は深くため息をつき、頭を振った。そしてゆっくりと歩み寄ると、自ら膝をついて息子の両頬を手のひらで包んだ。

「ああ、クリスチアン。愚かな真似をするな。次の王はおまえだ。堂々としていることに慣れろ」

「はい。陛下」

「私のことを疑うな。ミハイに王座を譲ることなどない。たとえそれが正統であったとしても、もう奪ったのだ。時代は変わったのだよ。この世にタイムマシンなどない。過去には戻れないのだ」

父には、息子が泣いているように見えた。だからこそ、ゴールデンイエローの髪を撫で、その上半身を抱き寄せたのだ。だがクリスチアンは愛の深さに感動していたのではなかった。

「しっかりしろ。息子よ」

「……はい。陛下」

「もういい。下がりなさい」

ふらつく足を叱咤しながら立ち上がり、クリスチアンは執務室を出た。扉の外では、弟のアウレリアンが待っていた。明るさをおびたエクルベージュの長髪は、光の加減によってはほとんど銀髪に見える。縁のないレンズの下で、その瞳は不安定に揺れていた。

「……兄上」

「なんて顔だ。おまえのほうが泣きそうじゃないか」

肩を貸そうとする弟の腕を払いのける。歩き出すクリスチアンのすぐ後ろを、弟がためらいながらもついてゆく。

「アウレリアン」

「うん」

「おまえ、俺がやめると思ってるだろ」

「いや……」

「親父と話してわかった。このままでは親父は、ミハイに譲位しかねない」

「そんなことは……」

「正統性にこだわりだしてる。バラウルの背骨なんてペテンだと思わねぇか。あんな、世界中の博物館に転がってるようなもんを恐れる神経がわからねぇ」

「それは……たしかに」

「やはりミハイを殺すしかねぇ。前王の血を絶たねぇと。さもなきゃ……俺たちの手はもっと汚れちまう」

「……どういう意味?」

兄に置いていかれまいと小走りになる弟。その後ろ姿を見つめる瞳があった。ふたつの背中が見えなくなるまで、バラン儀仗長は彼らを静かに見送った。

【2】

それはラドゥには丘にしか見えなかった。エディンブルグ山という大層な名に反して、サンダルで踏破できそうな起伏。遠望できる北部山脈の峰々と比べれば雲泥の差であった。

名は、エディンバラ公爵家からドニエスティア王家に嫁いできたヴィクトリアに由来する。いまからおよそ150年前、政治的な思惑で成立した結婚であったが、英王室を忌み嫌う王太后によって遠ざけられ、わずか半年しか王都に住うことはできなかった。哀れに思った夫より王都のはずれのこの地を与えられ、32年の生涯を閉じるまでここで暮らした。住民たちによりこの山に現在の名が与えられたのは、本人ではなく王太后の死の直後であった。

エディンブルグ山麓から広がる湖は静かで、鏡のように空を映していた。細長い形状をした湖は、氷河の流れがあった太古を思い起こさせる。湖畔には大小様々な岩石が数百年にわたる居住権を主張し、それらに遠慮でもしているかのように、苔類や草花が緑を広げていた。

いくつかの邸宅が湖畔に並んでいる。植えられたブナやアカマツの葉が、それぞれの敷地の区分けと目隠しを担っていた。そのなかでもひときわ広い面積を持つ建物が、ラドゥたちの目的地だった。

「ゾフ、そこを右に入れ」

都心で追跡者を振り切ったあと、ラドゥたちとリャンカは合流し、車両を乗り換えた。現在は内装業者の商用バンが彼らの足だった。

「ここですか?」

ハンドルを切るのを躊躇したのは、打ち捨てられた古い農機具と割れたレンガが、両脇の藪からはみ出していたからだ。住人が来訪者を歓迎していない証拠であった。

「気にするな。踏んでいい」

「いつもこうなので?」

「知らないよ。初めて来たから」

植林の並木道を進むと鉄柵が現れた。それは黒塗りの時代より、塗装が剥げてからのほうが長い年月を経ていると思われた。

「ゾフ、突入しちゃえ。簡単に壊れるんじゃない?」

後部座席からリャンカがけしかける。

「いや、さすがにそれは」

「撃ちますか?」

オリアはジャケットの内側に手を入れた。

「よせよせ。もう話はついている」

「私をここで降ろせ。これ以上王都から離れたくはない」

ミハイはこの道程だけで十五回目の同じセリフを吐いた。

「ちょっと待てみんな。ここの住人は気難しいんだから頼むよ」

ラドゥは助手席から降りると、鉄柵に据付けられた粗末なインターフォンを押した。反応も手応えもない。だが視線を感じる。ラドゥはわざと大仰に両方の手のひらを振って見せた。

重厚な機械音がして、鉄柵は左右に割れていった。リャンカが口笛を鳴らす。観音開きだと思い込んでいた一同にとって意外な動きだったのだ。

入場券を受け取ったラドゥたちは、並木道を進む。背後で鉄柵が閉じてゆく。カーブの先、湖面に向かってゆるやかに下っていくその斜面に、目的の邸宅は建っていた。

木造の二階建て。周辺のログハウス調の建物と比べれば殺風景に感じる。それに敷地の広さからすれば拍子抜けするほど小規模だった。直方体を袈裟がけに切り取ったような形状をしているため、低い直角三角形のように見える。したがって二階部分の面積は一階の半分ほどだろう。屋根から突き出たレンガの煙突が、暖炉の存在を知らせている。

正面にいつの間にか老婆が立っていた。ゾフが慌ててブレーキを踏み込み、慣性により全員の身体が前にふられた。シートに背中を打ち付けるのと、老婆が運転席の窓を叩くのはほとんど同時だった。

「あほか。止めるんじゃないよ!」

ウィンドウが下がるのを待たず、老婆は怒鳴る。

「え?」

「こんな目立つところに止めるんじゃないって言ってんだ。湖側に下りな。半地下のガレージがあるから」

ゾフの困惑した視線を受け止めたラドゥは、頷きでもって指示に従うよう促し、自らは車を降りた。商用バンの色気のない車体が去ると、自然、ラドゥは老婆と向き合うかたちになった。

波打つ長い白髪を束ねることもせず、伸ばすがままになっている。肌に刻まれた年輪は目尻より眉間のほうが深い。もともと薄かったであろう頬も、重力からは無縁でいられず、ただでさえ下がり気味の口角を強調するように縁取っていた。

「おひさりぶりです。ヴァシーリエブナ博士」

「虫が良すぎないかい。普段は魔女と呼んでいるくせに。助けを求めるときだけ博士あつかいとは」

ラドゥは面食らった。

「歓迎はしないが紅茶くらいは淹れてやる。不純物入りじゃないやつをな」

魔女は片頬で笑い、ラドゥは頭を掻いた。

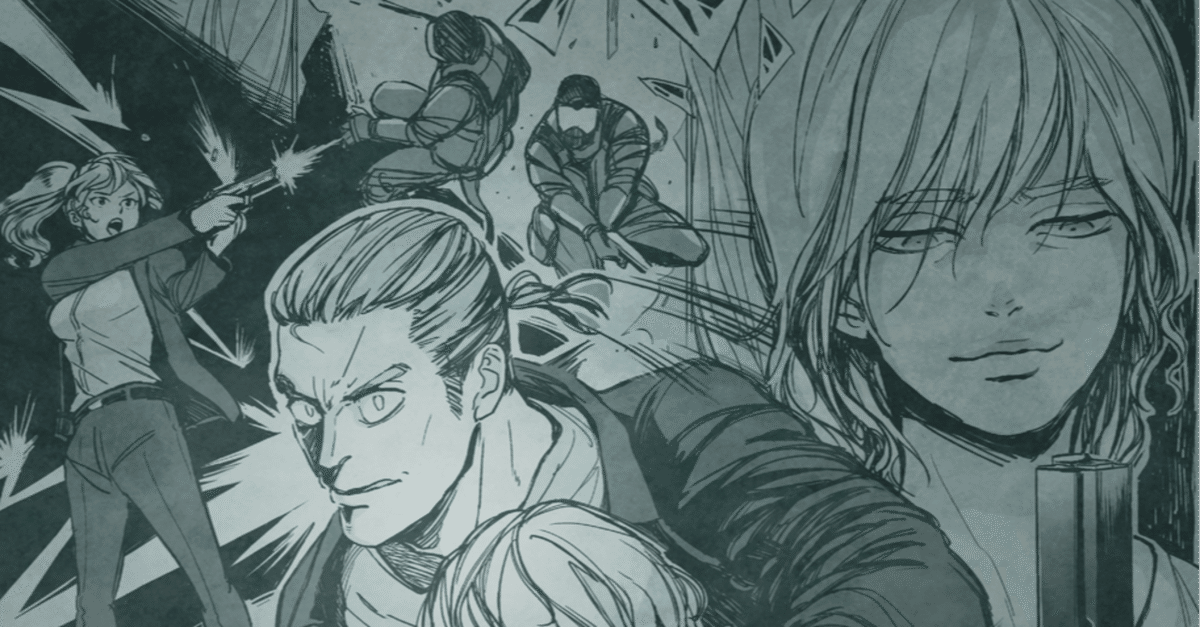

ヘッダー画像は安良さんの作品です!Special Thanks!!

いいなと思ったら応援しよう!