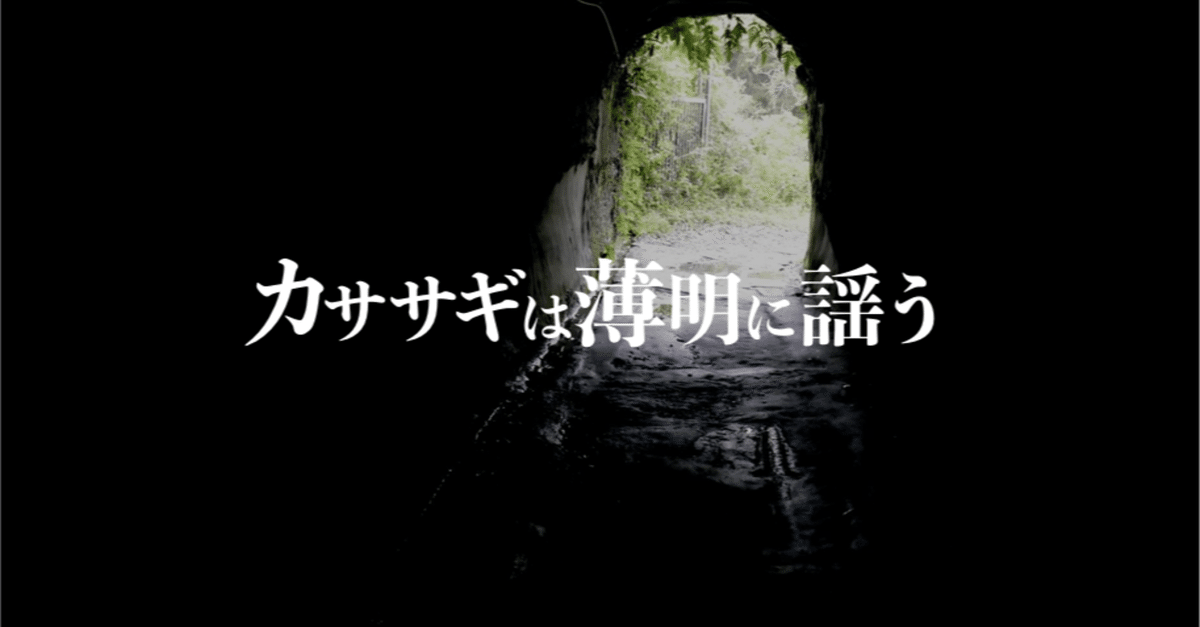

カササギは薄明に謡う 【9,10】

全21シークエンスを11日間にわけて連載します。

<2,800文字・読むのにかかる時間:6分>

【9】

ヒロトの家は小学校からすぐの場所にあるそうだ。通学時間が徒歩3分なのでギリギリまでテレビを観られて同級生に羨ましがられたらしい。無理もない。こんな田舎では、40分かけて歩いてくる生徒もいるはずだ。

「ちょっと待って、ここを通るの?」

俺たちがいるのは、農道というより林道だった。そして杉林の向こうに現れたのは古い隧道だ。高速道路でよく見られる黄色いクッションドラムが正面に置いてある。車が誤って侵入しないようにしているのだろう。

「県道以外の道なんて、ここくらいしかないよ」

そう。県道にはSDIRの連中が張っている。まだ見つかりたくはない。

「……なんか出そうじゃない?」

「瑠華、おまえがそれを言うか」

「倒せるんだからいいじゃん」

「出るのがヤツらとは限らないでしょ」

「ヤツらじゃなければなんなんだ」

「獣とかさぁ……」

「うーん。コウモリくらいならいるかもしれないけど」

「うげぇ」

「普段もっとエグいヤツ相手にしてるだろ」

「全然ちがうって。生のものはさ。動きとか匂いとか糞とかさ」

近づくにつれて、俺たちの声が隧道内に反響しているのが聞こえる。長さはさほどでもないようだ。隧道の形状を切り取ったような光が、向こう側に見える。

「閉鎖されたのはいつ頃だ?」

「わかんない。たぶん平成10年くらい? たまに肝試しのカップルが来たりしてるって噂だよ」

地面がひび割れたアスファルトからコンクリートへと変わる。杉の落ち葉が堆積しており、踏んだ感触が柔らかいのが妙な感じだ。いつの時代のものとも知れない駄菓子の袋に混じって、最近のコンビニコーヒーの容器が転がっている。

照明はついていない。消灯されているという意味ではなく、そもそも設置されていないのだ。

「ヒロトくん、どんどん行くねぇ。……怖くないの?」

「怖いけど。家が心配だから」

染み出す地下水が足元で澱んでいる。ちょうど隧道の半分の地点。

やはり、というべきか。それは現れた。

現れたという表現はあまり正確ではない。ヤツにとってみれば、現れたのは俺たちのほうだろう。ずっとそこに佇んでいたのだ。

サイズは大型車のタイヤぐらい。形状は、花弁の少ないキク科の植物のようだ。中心から伸びる鋭い花弁がおよそ十本ほど。中央の管状花のような部分は、よく見えない。茎にあたる部位はなく、花が地面から直に生えているようなものだ。そして全体が紫紺色。隧道の薄暗さに紛れて、気付いたときには接近してしまっていた。

「ヒロトくん。下がって」

先行していた少年を守るように、瑠華が前に出る。

俺はヒロトの襟首を掴んで、距離を取らせた。瑠華の右手はすでに巨大な爪が光っている。俺も鞭を握りなおした。

「邪魔しちゃってごめんね。ここはいいところだね」

瑠華がヤツに話しかける。

「日光が届かないから、ちょうどいいんだね」

ヤツがゆっくりと動いている。花弁にあたる部分が垂れ下がり、それぞれが順に地面に触れてゆく。それは脚だった。

紫紺の繊維で編まれた十本の脚が、一斉に動き出す。

速い。距離を一瞬にして詰めてきた。

瑠華はアルタートゥム・クラレを空中に振るい、その遠心力を利用して身体をひねった。ヤツは彼女の右を通過し、俺に向かって直進してきた。俺は慌ててノインシュヴァンツ・パイチェを繰り出すが、体重を乗せるいとまがない。威嚇にしかならないだろう。

案の定、ヤツは軽々と躱した。そのまま隧道の壁面を駆け上がり、天井を通過し、俺らの背後に回り込んだ。背筋が凍る。これではヒロトが狙わてしまう。

「どいて!」

瑠華はまるで風のように俺たちの脇を通過した。背後からアルタートゥム・クラレの三本の鉤爪が、壁面をえぐる音がする。振り返ったとき、彼女はすでに第二撃を繰り出していた。ヤツはそれも躱した。

「瑠華! 接近戦は不利だ!」

「じゃあ交代!」

俺は左脚を踏み込んで体重を乗せ、右腕を振るう。上腕のパワーを肘で収斂して前腕へ伝達。スピードに転換したのち手首でさらに加速。音速を超えた九尾の先端がヤツの脚元で炸裂した。

【10】

老朽化したコンクリートが破砕され、隧道のなかに砂煙が舞い上がる。

ヤツがさほどのダメージを受けていないことはわかっている。俺はその場で体重移動を繰り返しながら、鞭を繰り出し続けた。壁面、天井、地面を音速で叩きつける。ヤツはそれを丁寧に躱していく。だがしかし、これは我慢比べではない。

「ヒロトくん。走るよ」

背後から瑠華の声が聞こえた。少年の手をとり、出口に向かって走り出したようだ。そう、それでいい。

少しの間を置いてから、俺は手を緩めた。

砂煙から現れたヤツが、俺の頭上を駆け抜ける。十本の脚が運ぶ管状花のような部分は黒い穴だった。隧道の暗さよりも暗い。そいつが走るふたりの背中を狙っている。

「……追いつかれる」

「振り返っちゃダメ! 走り続ける!」

瑠華に手を引かれるヒロト。その頭上にヤツが到達するまでは数秒だった。

ヤツは速度を下げることなく落下に転じた。脚の中心にある暗い穴。それがヒロトの後頭部を飲み込む。その一瞬前だ。

ノインシュヴァンツ・パイチェの音速が、ヤツを縦真っ二つにした。

左右に別れたそれぞれが、ヒロトの側頭部をかすめるようにして地面に転がる。脚はまだ走る意思があるのか、無秩序に動いているが、それも次第に鈍くなっていった。

「お見事」

瑠華が俺に視線をあわせ、微笑む。

「なかなか、いいタイミングだった。間一髪だ」

少年は呆然としている。

「ヒロトもよく頑張った」

「あ……ありがとう」

礼を言うのはこちらのほうだ。俺たちは君を囮に使ったのだから。

少年の家は、この集落のなかでは新しい部類に入るだろう。私道なのかガレージなのか判らないスペースに軽自動車が二台停まっている。玄関の周りだけがコンクリートで一段高くなっていて、表札の下に、NHKのマークと「犬」のシールが貼ってある。庇の向こうの樹はおそらく柿だろう。

「……ただいま」

引き戸を滑らせる。俺と瑠華は身構えるが、上がり框の向こう側にはなにもいなかった。

結果的に俺たちがヒロトの家で発見したのは、彼が望むものではなかった。居間の中心の床材が捲れ上がっており、そこに大穴が空いていた。そこから見えるはずの地表はなく、ただただ暗闇が口を開けているだけで底は窺い知れない。そして住人はどこにもいない。このような場合、俺たちの経験上おおよその想像はつくのだが、それはあまりにも残酷なので黙っていることにした。

「小学校に避難したのかもしれない」

その可能性は低いと思ったが、俺たちはヒロトに付き合うことにした。私道を出て、砂利の多い舗装道路を歩く。角をひとつ曲がっただけで、校舎が目に入った。

小学校は広域避難場所に指定されていた。だからヒロトの言うこともあながち的外れではない。災害が起これば、住民たちはここを目指すはずだからだ。

しかし、彼の願いは届いていなかった。

この作品は、第2回逆噴射小説大賞にエントリーした「夜明けにカササギが鳴いたら」を改題し、中編に仕上げたものです。

いいなと思ったら応援しよう!