歌舞伎の楽しみ 〜江戸むらさきの鉢巻〜

江戸むらさきは、古くから武蔵野に自生する紫草で染められたもので、一時は全国的の流行した色です。

紫色の種類はとても多く、

藤紫、桔梗色、藤色、すみれ色、菖蒲色、杜若、葡萄色、茄子紺など、花や

果実を冠した言い方のほかに、江戸時代から呼称にも独特の名前がつけられています。

例えば、

江戸紫

京紫

似紫(にせむらさき)

ほかにも、古代紫

今紫

本紫

若紫

などなどその種類は多義にわたっております。

もともと「むらさき」は紅や藍とともに古くから知られ、用いられていた色で、日本では古来、高貴さを象徴する意味が込められていました。

宮廷で使われた位階の色でも、紫は上位の人の衣服や、神社・寺院の垂れ幕などにも使われ、特に僧侶の最高位を表す紫袈裟は勅許がなければ着用を許されなかったそうです。古く、聖徳太子が律令制度を確立したとき、位によって冠や衣の色を決めた「官位十二階」の制度でも最高位の「徳」に当たる色を「むらさき」だったとされていました。

中でも「若紫」は長唄の歌舞伎舞踊「藤娘」を思い出させる色です。

真っ暗の中で幕が開き、置唄が始まります、、、。

唄「若紫に十返りの花をあらわす松の藤浪・・・」

パッと舞台に照明が点き、舞台一面藤の大木が飛び込んでくる、、

六代目尾上菊五郎が工夫した演出です。

もう一つ、歌舞伎には「紙衣(かみこ)」という衣裳を着る演出もあります。

むらさき地の着物に黒縮緬を縫い合わせ、そこの金糸銀糸でいろは仮名や恋文の文章を刺繍して肩や袖口、裾に縫い合わせてあります。本来は、和紙を貼り合わせた粗末な着物で、勘当を受けた商家の若旦那や若殿様の落ちぶれた境遇を象徴する衣裳になっています。

これも「むらさき」が印象的なものになっています。

「紙衣」は歌舞伎の伝統の中でも特に上方で見られる「和事」の典型としてそのいわれが伝わっています。「紙衣ゆずり」という儀式めいた演出です。

元禄時代の上方、和事(ナヨナヨとした優男が主人公で、好きな花魁のもとに通ってくる筋)の名優、坂田藤十郎が、病弱のため晩年得意だった「やつし芸」の継承のため、後継者として指名していた大和山甚左衛門という役者に自分が着用していた紙衣を舞台上で贈ったというもので、後年、「紙衣ゆずり」として伝統の儀式になったものです。

大河ドラマの「紫式部」も、中宮彰子に支えていた頃は「藤式部」といったらしく、父の為時の官位に由来して「式部」、藤の花の色に似せて「紫」とも、源氏物語の「紫の上」から採ったともいわれています。

面白い歌があります。江戸時代の狂歌で、太田南畝こと蜀山人が京、大坂、江戸の名物を比較してこんな歌を詠んでいます。

京 水、水菜、女、染物、みすや針、お寺、豆腐に、うなぎ、松茸

大坂 舟と橋、お城、草履に、酒、かぶら、問屋、揚屋に石屋、植木屋

江戸 鮭、鰹、大名屋敷、生いわし、比丘尼、紫、ねぶか、大根

さて、冒頭で紹介した武蔵野の「紫草」は、「延喜式」によれば、武蔵国はじめ、下総、常陸、下野の各国から調達しており、ほぼ関東一円で入手できたといいます。「更級日記」によると、武蔵国に差し掛かった時、「むらさき生ふると聞く野も葦おぎのみ高く生ひて」と書いて、すでに当時の武蔵国が紫の特産地として有名だったことが伺われます。 しかし、その後すたれ、江戸時代一時復活しますが、今ではほとんど野生の姿は見られないということです。

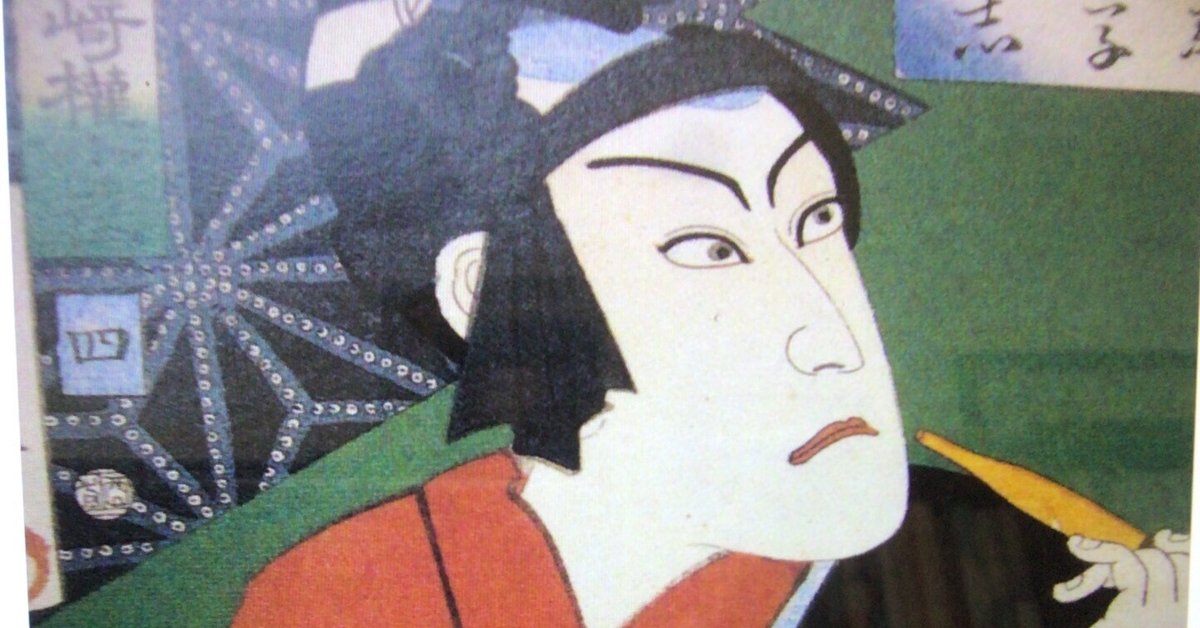

ところで、「江戸むらさき」は、歌舞伎十八番の中でも人気の狂言「助六」の中で、シンボリックな色としてよく知られています。市川團十郎家のお家芸ともいえるこのドラマは「助六由縁江戸桜」という外題で上演されており、七代目團十郎によって歌舞伎十八番に加えられました。

前奏曲にあたる部分と助六が登場して花道で演じる振事(舞踊)を伴奏する三味線音楽は、市川家に限り「河東節」という語り物の浄瑠璃を使います。

河東節は、享保年間、十寸見河東という演奏家がこれも古い日本古来の曲である半太夫節を改良して創始した浄瑠璃で、この音曲の伝統を守ってきたのが町人の中での富裕層で、今でもこの旦那衆が助六上演の折には「河東節御連中」という形で伴奏音楽に参加しています。

市川家に対して、尾上菊五郎家では、同じ演目を上演するにしても「助六曲輪菊」という外題に変え、伴奏も清元を使っています。市川家への遠慮と敬意を払っているからです。

ここで少し「浄瑠璃」についておさらいをしてみます。

日本の伝統音楽には大きく「唄い物」と「語り物」の系統があります。

唄い物 歌詞(詞章)の内容や意味を伝えるというより、旋律や音楽性(リズム)

を重視します。 例、 長唄、地唄、端唄、小唄

語り物 物語(ストーリー)を重視して、歌詞(詞章)の内容を伝えることに主眼

を置きます。 例、 義太夫、常磐津、清元、新内 など

浄瑠璃という言葉は、古く平曲(平家琵琶)の流れをくむ語り物のことで、操り人形と合体して人形浄瑠璃が誕生します。人形浄瑠璃は大坂が中心で、竹本義太夫が人気を得て彼の語り口から「義太夫節」と言われるようになりました。

その後、江戸の歌舞伎では義太夫節以外の浄瑠璃も劇場音楽として隆盛し、外記節、半太夫節、河東節が起こり、上方からは豊竹豊後掾の豊後節が江戸に入り、以後、豊後節の系統から、常磐津、新内、清元などの語り物の浄瑠璃が生まれました。

さて、「江戸むらさきの鉢巻」といえば助六ですが、その前に、彼の恋人の揚巻について話しましょう。

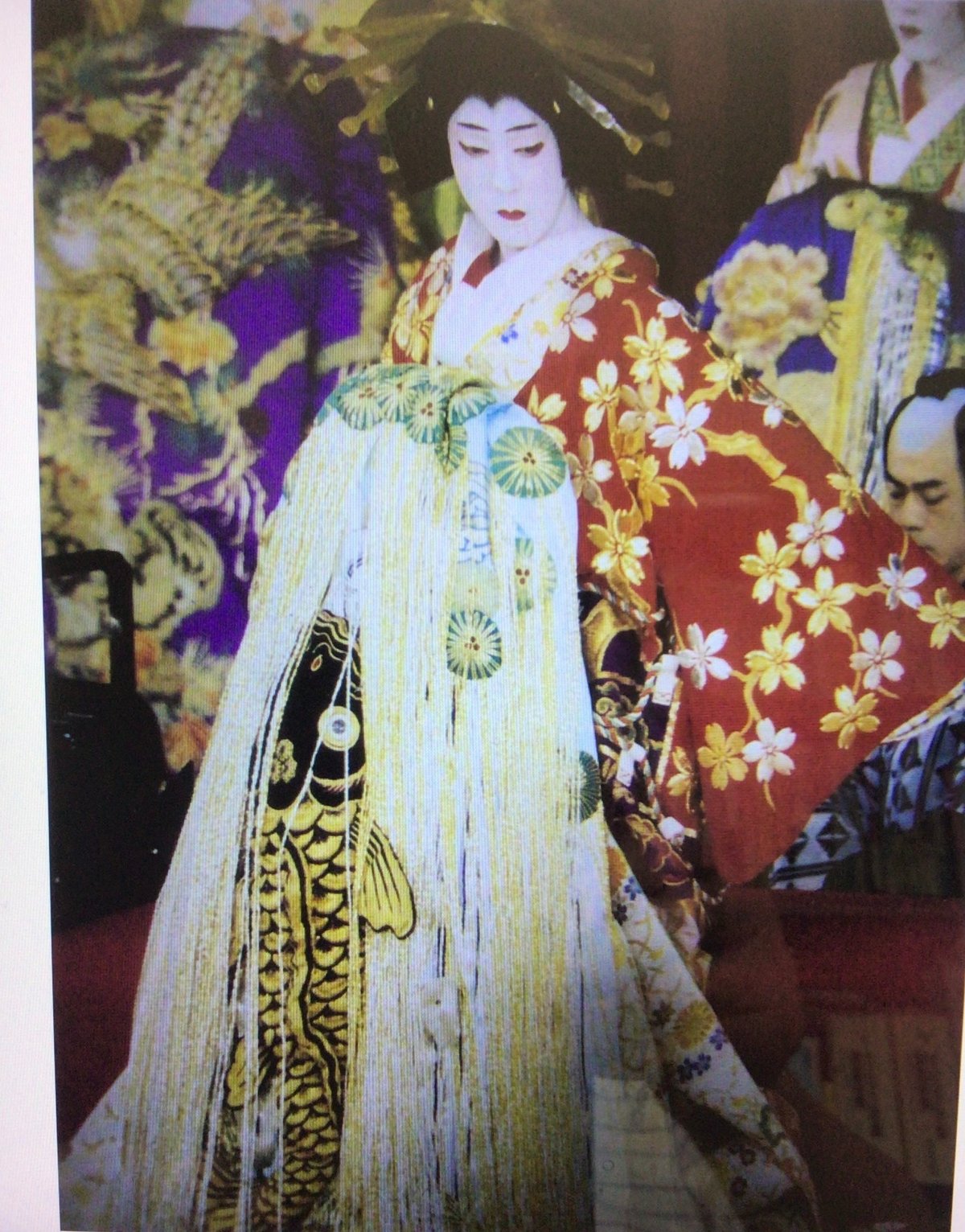

揚巻は江戸の遊郭・吉原で全盛を誇る花魁です。吉原の遊女3000人の頂点に立つ松の位の太夫で、万能の教養を持ち、絶世の美女、しかも侠気の人、品位と貫禄を持っています。

まずその扮装について語りましょう。

① 五節句(元旦、桃の節句、菖蒲の節句、七夕、重陽の節句)をモチーフにした

打掛、俎板帯を着用しています。

② 頭は遊女最高位の豪華な鬘の「立兵庫」です。

③ 三枚歯の下駄を履き、八文字を踏んで歩きます。

④ 客を送迎する花魁道中では、禿、新造、遣り手、芸者など20人近くの供を従

え、名前入りの箱提灯を先頭に、紋入りの長柄傘を差し掛けられ、京都・祇園

祭の山鉾巡行を思わせる豪華さです。

本題に戻りましょう。

「江戸むらさき」を有名にしたのがこの助六の芝居です。正式には「歌舞伎十八番・助六由縁江戸桜」といい、その中で助六が頭に巻いている鉢巻が「江戸むらさき」の鉢巻です。

助六は黒羽二重の紋付に織物の帯、緋の襦袢、折り返した裾回しが水浅葱色、紫縮緬の鉢巻、柑子色(黄色)の足袋、それに黒の蛇の目傘、腰に印籠、背中には

喧嘩用の尺八という姿で花道を登場します。

助六の扮装に野暮なものはありません。スッキリと伊達に粋に決まって隙がないのです。江戸という都会のセンスに洗練された男の代表です。それに、喧嘩に強く、男を見る目もしたたかな吉原の女性(花魁)からも大モテにモテる。

胸のすくような男の理想像なんです。

その「江戸むらさきの鉢巻」は、この芝居の助六が登場する花道での振り「出端(では)」といいますが、その時に舞台の傾城達から「助六さん、その鉢巻は?」と尋ねられ、「この鉢巻のご不審か」と言って、以下河東節が詞章で

「この鉢巻は過ぎし頃、ゆかりの筋の紫の、初元結の巻ぞめや、初冠ぞ若松

の、松の刷毛先透き額」とあります。

これは鉢巻の由来を解いているわけですが、唄や浄瑠璃の中での叙述は、その事物を礼讃し祝福する意味があるんです。

鉢巻はそれ以前、若衆の舞台の扮装に鉢巻のようなものがあった名残で、いわば彼が若衆を意味する印でもあったのです。

河東節の「初元結」「初冠」という言葉は、若衆の元服の式をあげる言葉の意味で、助六という役の年頃も、実際には歌舞伎の「荒事」の主人公と同じ、稚気のまだ失せていない、少年から青年への境目くらいの考えるのがいいのでしょう。

助六は鉢巻を右に巻いています。これを「喧嘩鉢巻」または「若衆鉢巻」と言っています。

逆に、左に巻く鉢巻は「病鉢巻」といい、これを締めている人物は病気であることを表しています。上方和事の演目の「夕霧伊左衛門」の夕霧は、伊左衛門への「恋患い」で左に縮緬の鉢巻を巻いています。

さて、助六も揚巻も舞台の上で江戸っ子の心意気を見せてくれる代表格の人物です。二人が聴かせるセリフのうち、悪態といういわば悪口なんですが、これも歌舞伎の芸の一つで、口喧嘩とも言うべき言葉遊び、啖呵の一種で、役者の爽快な言葉の言い回しを聞かせ、同時に観客にスカッとさせる心地よさを感じさせるという「話術」です。

さらにはこの鉢巻をシンボルとして、二人のセリフ、仕草が「粋」の「いき」が「意気」に通じて、助六は揚巻に、揚巻は助六に、その心根を映す場面が垣間見られ、互いに誠を尽くす「情」が感じられるのです。