漢詩自作自解⑬「哲人と飲む」

中国の大学で日本語を教えてみませんかと誘われた時、喜んで行きますと即答したのですが、いろいろ心配なこともありました。

まずは食べ物や飲料水の安全性の問題です。

段ボール肉饅事件(2007年、北京市の露店で肉饅の材料にひき肉とともに段ボールを混入させた偽装肉まんが販売されていたという)の記憶もまだ残っていました。

ネットで中国の環境問題について検索すれば、「七色の川」の写真(工業廃水や生活排水によって川が原色の赤や青、緑、白、黒などに変色した)や大気汚染の写真(晴れの日に暗がりのようになる空)がヒットし、それらはかなり衝撃的なものでした。

現地の人の反日感情も気になりました。

2012年尖閣諸島国有化の際に起こった反日デモは日本でも報道されましたが、日本の商店などを破壊したそのさまは野蛮そのものです。

一番のリスクは中国政府だと言えます(反日デモも共産党の差し金で動いた節があります)。

法治国家とは名ばかり、日中間に何か問題が生じたら、いつ日本人を人質にするか知れたものではありません。

2017年に温泉開発のため地質調査を行った日本人6人がスパイ活動の容疑で拘束され、その後、懲役5年6月の実刑判決が出ています。

ただ、その頃はまだ中国も安定しており、政治的・経済的活動で渡航するわけではない私に対してそれほど無茶なことはしないだろうという期待もありました。

武漢での生活に魅力もありましたし、リスクを恐れていては新たな行動は何もできないという思いもあり、中国行きを決めました。

実際、私が武漢に滞在した二年数カ月の間に、身の危険を感じることはもちろん、嫌な思いをすることも(あまり)なかったです。

店員の態度が悪い程度のことは日常茶飯でしたが、こちらが日本人だから敵意を示されたというような経験は皆無だったと言ってよいでしょう。

もっとも、私の生活圏が大都市の大学校内であったということは大きかったと思います。

生活水準や教育水準が比較的高い人たちの間に囲まれていたので、安心して暮らせたのでしょう。

田舎や地方都市ではこうはいかなかったかもしれません。

武漢に来る前、西安にいたというあるアイルランド人の先生は、西安では外出するたびに警官に呼び止められ、パスポートの提示を求められたといいます。

同僚であった日本人教師は蘭州を旅行していた時、地元民に日本人だと知られ、激しい言葉で罵られたと話していました。

また、私自身も鄭州東駅(鄭州は河南省の省都。32の路線を誇る中国最大の高鉄の駅)で切符を買おうと窓口に並んだ時、若い警官が私の間近によってきて、彼に精悍な目つきで行動を監視されたことがあります。

その警官は、その後も駅の片隅にいた私の側を睨みつけるようにしながら通り過ぎていきました。

私はいたって普通な旅行者であったはずですが、外国人であるというだけで疑いの目を向けられたのではないかと思います。

武漢で警察に誰何されたり、睨みつけられたりしたことは一度もありません。

蘭州はともかく、武漢も西安も鄭州もいずれも1000万もの人口を抱える大都市ですが、武漢は他の二都市に比べまだしも外国人に開かれていたのでしょう。

ただ、時代の変化は私のいた二年の間にも確実に訪れていました。

ある中国人は、身内だけでいる時は私の前でもけっこう共産党に批判めいたことも言っていたのですが、しだいに何も言わなくなりました。

こんな話も聞いたことがあります。

ある人が仲間内でこっそり共産党の悪口を言っていたら、ある日突然その人のところに公安から電話が入り、強い調子で警告されたとのこと。

またある時、知人の一人が私に忠告してくれました。

クラスに必ず一名は授業の様子を学校に報告(密告)する役割を負わされた学生がいるから、変なことは言わないように、と。

私はもとより政治的なことや歴史的なことなど敏感な問題については、授業はもちろん友人に対しても話題にしたことはありませんでした。

また、友人たちにもこの状況に対してどう感じているか尋ねることもありませんでしたが、彼らも気分のいいものだとは思っていなかったようです。

ところで、以前もお話しした項閠君ですが、その後、天津にある大学の哲学科博士課程に合格し、暖かい南方から北方の地に移っていきました。

ある時、項君が二枚の写真を送ってきてくれました。

夜の大学校内で撮影したものと思われます。

そして、一言「北方はとても寒いよ」と書き添えられていました。

確かに寒々しい光景です。

さて、以下は私が日本に戻ってからの、彼とのやりとりの中で作った作品です。

武漢にいた時、彼と私はたびたび食事を共にし、白酒を飲んでいました。

天津に行ってからの彼は勉強三昧で、酒類はまったく口にしなくなっていたようです。

それでも彼は私に寄こしたメールには、「今度いつ中国に来るんだい? また一緒に飲もうじゃないか」とたびたび書き添えてくれました。

そんなメールに私は次のような詩を添えて返信しました。

李白の詩のパロディではありますが、私なりの気持ちを込めたつもりです。

夢中与哲人対酌

夢中にて哲人と対酌す

一人独酌想不開

一人独酌して 想い開かず

一杯一悲復一杯

一杯 一悲 復た一杯

我固欲往卿且待

我固より往かんと欲す 卿且く待て

明朝合意抱酒来

明朝意に合せば 酒を抱いて来たらん

〈口語訳〉

夢の中で哲学の徒と酒を酌み交わす

一人酒を酌んでも気持ちは鬱屈したままである。

一杯飲んでも悲しみは募るばかりだが、それでもまた一杯あおってしまう。

私はもちろん君の所へ行きたいと思っているが(パンデミックのために行けない)、君よ、もう少し待ってくれ。

いつの日か意に適えば、酒を抱いて君のところへ行こう。

〈語釈〉

〇想不開…思い通りにならない。諦めきれない。

〇一杯一悲…現代中国語における「杯」と「悲」の発音はともに「bēi」である。ここは日本語ではうまく伝わらない。

〇明朝…ここは「明日の朝」の意ではなく、「以後、将来」の意で用いた。

〇合意…意にかなう。気に入る。

〇抱酒来…日本語の「来る」と異なり、相手に自分から近づく場合も「来」を使う。

〈押韻〉

開・杯・来 上平声 十灰

原詩に同じ。

〈参考〉

山中与幽人対酌 李白

山中にて幽人と対酌す

両人対酌山花開

両人対酌して 山花開く

一杯一杯復一杯

一杯一杯 復た一杯

我酔欲眠卿且去

我酔いて眠らんと欲す 卿 且く去れ

明朝有意抱琴来

明朝意有らば 琴を抱いて来たれ

もう一首、これは杜甫の詩のパロディです。

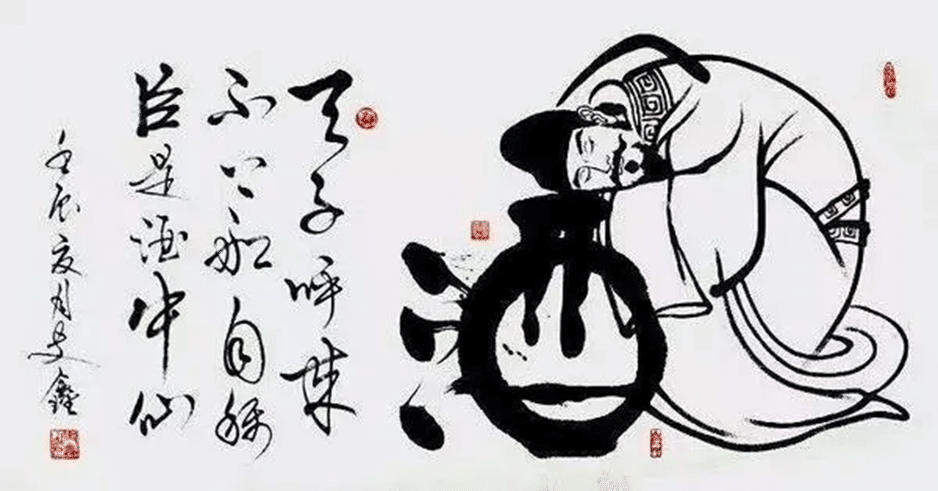

飲中八哲歌(其一)

項閠一斗弄肉舌

項閠 一斗 肉舌を弄ぶ

天津市上酒家啜

天津市上 酒家に啜る

校長呼来不上課

校長呼び来れど 課に上らず

自称咱是酒中哲

自ら称す 咱は是れ酒中の哲なりと

〈口語訳〉

八人の酒晢の歌(その一)

わが項閠君は一斗の酒を飲むと、その弁舌はますます冴えわたる。

天津の街中の酒場で、今日も酒をすすっている。

校長がじきじきに呼びに来ても、授業に出ようとしない。

そして、「俺はのんべえの哲学者なのだ」なんてうそぶいている。

〈語釈〉

〇(其一)…「其二」以降があるわけではない。

〇弄肉舌…「弄舌」は饒舌であることをいう。

〇啜…すする。飲む。

〇上課…授業に出る。

〇咱…一般に一人称複数を表すが、単数の自称詞として働くこともある。親密さなどを強調する。

〈押韻〉

舌・啜・哲 入声 屑

日本語の音は「ゼツ・テツ・テツ」で、押韻しているらしいことがわかる。ところが、現代中国語の発音は「shé・chuò・zhé」であり、唐代の音とは変わってしまったようである。

〈参考〉

飲中八仙歌 杜甫

李白一斗詩百篇

李白 一斗 詩百篇

長安市上酒家眠

長安市上 酒家に眠る

天子呼来不上船

天子呼び来れど 船に上らず

自称臣是酒中仙

自ら称す 臣は是れ酒中の仙なりと

ふざけたような詩ではありますが、項君は気に入ってくれたようです。

彼は返信に、「漢詩集を出版したら? 僕は10冊買うよ!」と書いてくれました。