雫石事故 真の被告人は誰なのか ① 究明されなかった真実と閉ざされた再審への扉

まえがき

雫石事故(全日空機雫石衝突事故)は、事故発生から既に50年以上の歳月が流れた。事故発生の1971(昭和46)年といえば、プロ野球オールスター戦で阪神タイガースの江夏豊投手が9者連続奪三振の偉業を成し遂げた年であった。しかし、幼少期の自分にはこれらに関心はあれども、雫石事故の記憶は全くない。当該航空事故との最初の接点は今から15年も前のこと、航空幕僚監部 (以下「空幕」)で勤務した時のことであった。毎年7月1日に行われる 「航空自衛隊安全の日(1999年8月~翌2000年7月の間に発生した、 連続5件の墜落死亡事故の事態に鑑み制定された。)」に伴い雫石事故の教育用資料を作成していた際、私より20歳近く年配の上司が、隠語の如く『730事故』と称していたことに端を発している。今一つは、 当時空幕には日常的にOBが訪れており、最年少の私は薫陶を受ける機会が多く、その中に雫石事故のことをよく知る黒田勲氏(元空将、元空自航空医学実験隊⾧、日本ヒューマン・ファクター研究所初代所⾧)がいらした。今にして思えば、もっと多くの事柄を伺っておくべきであったと悔やまれて仕方がないが、以来頭の片隅に関心事としてあった。その後、航空自衛隊(以下「空自」)航空安全管理隊(立川)で操縦者等の飛行安全教育を担う課程教育科長に就いたのを機に、自己研鑽の対象に雫石事故を加えることにした。

当該事故を再検証するにも、半世紀も前のことであるので、当時の新聞記事や一般書籍など二次資料に頼らざるを得ず、新たな事実を掘り起こすこともほぼ不可能である。そうした不完全さに加え、近年はほとんど話題に上ることもなくなったとはいうものの、⾧年論争が続いた事故であるだけに断定的見解を示すことは相応しくなく、冗⾧さも排除し得ない。とりわけ強調をしておきたいことは、事故に至る様々な背景的要因の所在を明らかにすることで、事故当事者を含め空自と全日本空輸(以下「全日空」)のいずれに責任があるとか、どちらの過失が大きかったかなどと、関係者の心証を害する可能性は避けられないが、寧ろ双方の周辺事情を理解することで、初めて事故の実像とともに、本質的問題が鮮明に浮かび上がると考えており、目的は真実の追究と公共の安全に資することにある。執筆に際し、従来注目されてこなかった事柄に目を向け新たな視点で考察、検証し、行政や組織運営、マスメディア、日本の国民性など、現在につながる諸問題について、幅広に教訓を導き出すことを主眼に置いた。同時に、この度参考にした書籍についても絶版となって久しい上に、もともと出版数も少ないことから、従来あまり語られることのなかった雫石事故の真相を多くの方に幅広く知って頂く契機ともなればとの想いもある。

ともあれ、この事故を俯瞰的に捉えた際、全日空機の乗客乗員162名が全員死亡したのに対し、空自訓練生が落下傘降下により九死に一生を得たことの結果の重大さだけを引き合いに出して、冷静さと公正さを欠き偏向した報道に煽られた国民感情と相まって正常な事故調査と事件捜査、更には裁判の審理が阻まれたという暗澹たる感じだけはどうしても否めない。換言すると、航空行政はもとより防衛庁・空自、そして全日空もその責任を空自教官操縦士にだけ一方的に押しつけ、幕引きを図ったのではないかという気がしてならない。決して褒められるような見解ではないかもしれないが、常識的な節度をもって表現の自由のもと臆さず筆者の考えを提示するが、表現する行為が抑圧されたり、その機会が奪われたりすることなく謙虚に受け止められ、尊重されるような日本社会、組織であることを切に願ってやまない。なお、裁判が⾧期にわ たり、この間、教官操縦士と訓練生を親身、かつ、献身的に支え続けた空自諸兄の存在とご苦労は、筆者が元航空自衛官であるが故に聞き及びつつも、詳細や正確なところを知る術は限られている上に、当事者、関係者でしか分かり得ない特段の事情などがある。こうした理由に加え、これを記すことは本稿の趣旨から逸れてしまうと考え、あえて言及しなかった。敬意を欠いたということでは決してないことは、あらかじめ申し上げ、何卒ご理解を頂きたい。直接の関わりがなく知らないが故に、 第三者的に描写、考察でき、結果として今の人々に対して当時の状況なり経緯を冷静かつ客観的に理解して頂けるようお伝えすることもできるのではないかと思う次第である。

『JAL123 便墜落事故』という近年出版された書籍がある。この中で、 元日航ジャンボ機機⾧である著者は、読者の興味を引くためなのか、御巣鷹山の日航ジャンボ機墜落事故とは全く関連性がない雫石事故に関して言及し、「多数の民間機が運航していたジェット・ルート J10L( J11Lの間違い)付近に戦闘機がいたこと自体、ありえないことである」、「計器飛行方式(IFR)で飛行していた民間機に対して、有視界飛行方式(VFR)で訓練していた軍用機の方に見張り義務があるのは当たり前である。どちらが悪かったかは論をまたない」などと威勢良く自説を披露した。仔細は後述するが、決定的な事実誤認があり、パイロットとしてあまりにも不見識である。被害妄想かのような先入観に端を発したものであったとしても、根拠もなく故人を犯人扱いをするかのような論評は、まさに「死人に口なし」とばかり名誉毀損も甚だしい。このような誹謗中傷は、元航空従事者でもある空自OBの一人として決して看過、容認できるものではない。この種の論評が象徴するように、事故後50年以上を経た今日でさえ、依然として国民の大多数が空自機が全日空機に衝突して引き起こした大惨事であったと思い込んでいるふしがある。 また同時に、一般に元機⾧とかいう肩書きを耳にすると、われわれは権威があるかのような見解として受け止めがちになる。しかし、実際のところは、先述したような不見識な見解であったり、事故調査委員会(現在は運輸安全委員会に改編)による調査結果を鵜呑みにし適当に説明を加えているに過ぎない場合も少なくない。あるいは自らの立場を色濃く反映した曲解ともいえる見解や業界擁護の意図が隠された主張が含まれていても不思議ではなく、事故の真相究明を妨げるだけで、市民の健全な安全論議をも邪魔立てしかねない。こうした憂慮を踏まえ、今再び雫石事故に関心を向かわせ、えん罪事件を立証するかのような試みをせんとするものの、先入観による重大な事実誤認や感情移入による身勝手な見解などがあるとすれば、皆様のご叱正、ご批判を甘受するほかない。

1 雫石事故とはどのような事故であったのか

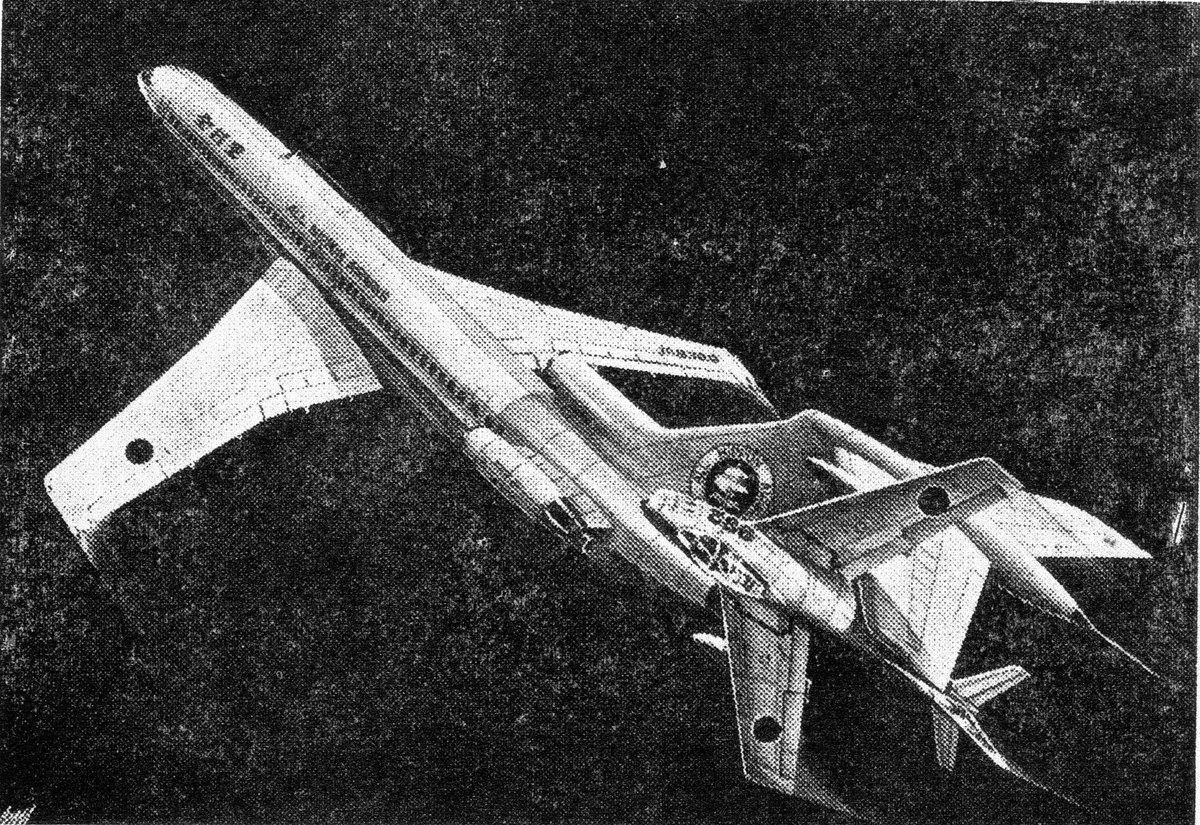

1971(昭和46)年7月30日(金)、岩手県岩手郡雫石町の上空を飛行中であった空自機と全日空機が空中で接触し、双方とも墜落した。空自機乗員(訓練生)は、脱出に成功したものの、全日空機の乗客乗員計162名全員が事故の犠牲となった。当時航空事故としての犠牲者数では世界最大で、1985(昭和60)年 8月12日、日本航空123便ジャンボ機の墜落事故(通称「御巣鷹山墜落事故」)が発生するまで、日本国内の航空事故としては最大の犠牲者数を出した惨事であった。事故は、前方を飛行中であった空自機に後方の全日空機が追突するような状況で発生した。

全日空機は同年3月に製造されたばかりの最新鋭のB-727-200型機(⾧胴型、国内線座席数 178)であり、一方の空自機のF-86Fは戦闘機ながらも、主力戦闘機の座をF-104に譲り渡したした旧式機で、B-727よりも劣速であった。F-86Fは、名称こそ戦闘機であったとはいうものの、老朽化、陳腐化が目立ち、当時は主に戦闘機操縦者教育のための練習機として使用されていた状況にあった。事故発生の翌31日岩手県警は、訓練生並びに教官の二人を業務上過失致死罪と航空法違反の容疑で逮捕し、後に両名を起訴した。その後の刑事裁判では第二審 (控訴審)の仙台高裁において訓練生には無罪が言い渡されたものの、訓練生の前方を飛行していた教官の控訴は棄却され最高裁まで争われた。刑事裁判は12年間にも及び、有罪判決の確定により教官は失職した。判決後、記者にコメントを求められた教官は、「亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、遺族や雫石町の関係者にご迷惑をおかけしたことを反省しています」、「裁判所が量刑を考慮して下さったことは、ありがたいと思っています」、「しかし、事実の認定が明らかにされなかったことは残念です。12年間は相当に⾧い時間でした」と答えた。以上が、事故の概略である。

本事故に関して地上での車両事故を例に説明するとすれば、読者が自動車に乗車中、後方から速度の早い自動車に追突をされた事故に遭った場合を想像して頂きたい。この種の事故も可能性は全くのゼロではないから、通常運転手はバックミラーで後方も警戒しているものの、主たる警戒の方向は進行方向である前方と側方に向けられるため、後方からの追突の危険性を察知したときには、既に衝突をされたというケースが少なくない。この事故が原因で追突をした運転手並びに同乗者が亡くなったと仮定して、追突した車両の運転手にながら運転の違反であるとか、出発時間の遅れを取り戻そうとする焦りの影響など、いろいろと疑われる状況があったにもかかわらず、 追突をした車両に関して警察の捜査も裁判の審理もされずに、読者が過失運転致死傷罪に(現在なら危険運転致死傷罪をも)問われ、有罪判決により罰金刑ならぬ執行猶予付きの禁固刑になったという状況が雫石事故における教官の境遇である。より正確に表現すれば、読者は運転手ではなく、仮免許で運転中だった教習生の教官であり、助手席に乗務していたに過ぎない。読者の弁護人が、「追突した後方車両の運転手にも前方注意と回避の義務があったのではないか」と疑問を提起すると、裁判官は、「追突した運転手らが、前方の車両を視認していても、なおわずかの差で接触を免れ得るとの判断のもとに、あえて追突直前までブレーキやハンドルなどの操作をしないということも、あながち理解できない事柄ではない」との到底理解しがたい驚くべき見解を示し て無罪の主張を退けたのである。勿論、事故の被害が甚大であり、社会的影響も大きい航空事故を地上での車両事故と完全に同一視できないが、分かりやすく自らの状況に置き換え考えてみると、雫石事故の特異性、事件性が理解できる。しかも、空自機の教官は突如家庭の収入が途絶え、裁判費用を自費で工面する苛酷な状況に陥り、退職金支払いの無効はもとより、再就職へ の道も閉ざされたのである。どのようにして、こうした甚く残念な結果になってしまったのか、順を追って検証したい。

2 事故発生までの当日の状況

13時33分ごろ、全日空58便は羽田空港に向け千歳空港を飛び立った。運航予定時間は1時間20分であった。 機⾧(元陸自操縦士、41歳)、副操縦士(27歳)、航空機関士(30 歳)のクルー3名と客室乗務員4名が乗務し、乗客155名が搭乗していた。

クルーにとっては当日3回目となる千歳-羽田間のフライトであり、前便の57便が羽田出発時に既に20分遅延していた。更に航空管制の状況、航路上の風向き、風速、使用滑走路と駐機場との距離等の理由で、千歳到着に45分の遅れが生じ、定時より43分遅れの13時33分の出発となった。この大幅な遅れがなければ、事故現場上空にさしかかる時間は、13時20分前後になるので、空自機は午後の飛行訓練に向け離陸した直後で、事故に遭わなかった可能性が大いにあった。更に、58便がこの遅れを取り戻そうとしたことに事故の一因があったと考えられること、千歳での駐機時間も僅かに33分であったあたりに、事故に結びつく大きな要因があったといえる。また、この遅れを理由に別の便に乗り換えたことから、命を⾧らえた団体旅行客もあった。同機の予定飛行経路は、ジェット・ルートJ10Lで函館NDB(Non-Directional Beacon の略で、低周波無指向性無線標識施設のこと。操縦計器の自動方向探知機ADF:Automatic Direction Finderを用い無線標識の方向を探知する。近年は高精度な超短波全方向式無線標識VOR:VHF Omni directional radio Rangeに置き換わっている。)まで進出、そこからJ11Lに入り松島NDBを通過し、以降大子NDBにはJ30L、佐倉NDB及び木更津NDBにはJ25Lで経由し、羽田空港へ戻る計画で、巡航高度は24,000ft(約7,320m)、航空機の位置及び針路の測定を計器にのみに依存して飛行する計器飛行方式による飛行で管制承認を受けていた。13時46分、58便は函館NDB上空を高度22,000ftで通過したこと、次の通過点である松島NDB上空の通過予定が14時11分になる旨を札幌管制区管制所に通報、同50分には高度28,000ft(約8,500m)に到達したと同管制所に通報した。このとき同機は自動操縦に切り替え、飛行速度は約487kt(約 902km/h:約マッハ0.79)に達し、水平定常飛行状態で南下をしている状況下で事故に遭う。

ちなみに、ジェット・ルートとは、航空保安施設(NDBやVOR など)上空相互間を結ぶ高高度管制区(24,000ft 以上)における直線航路のことであり、かつてそのように称して設定、運用されていた。幅が10NMと規定されていた航空路と異なり、幅も厚さ(高度)もなかった。管制官が、ある1機に対し、ジェット・ルート上での飛行許可を与えたら、同じジェット・ルート上に別の1 機に飛行許可を与える際は、両機の電波による航法誤差を考慮して両機が接触しないよう安全距離をとらなくてはならないが、この安全距離のことを、保護空域と称していただけであり、管制業務に携わる管制官だけに必要な知識との扱いであった。このため、 自衛隊や民間航空会社が使用している航空図には幅10NM の航空路は記載されていても、ジェット・ルートはたとえ常用のものでも記載されているとは限らなかった。

一方、第1航空団(以下「1空団」)臨時松島派遣隊所属のF-86F(単座)の2機編隊に搭乗した教官 隈太茂津(くまたもつ)1等空尉(31歳)、訓練生(2等空曹、22歳)は、有視界飛行方式による飛行訓練計画で、13時28分ごろ58便よりも先に松島飛行場を離陸していた。臨時松島派遣隊とあるのは、同7月1日付で松島基地第4航空団(以下 「4空団」)の第5飛行隊を廃止し、同日付で同じ飛行教育団隷下である1空団所属の飛行隊として付け替えたからであったが、その背景には複座のF-4EJファントム戦闘機の導入に伴って訓練生、教官ともに大幅増員され、F-86Fの配分増を受けた1空団も母基地浜松で飛行させようにも、訓練空域が過密状態になるなど、受け入れる余裕がないという事情があった。同時に、松島基地ではF-86Fの後継機として国産初の超音速練習機T-2 の受入準備が進んでいたこととも関連があった。

隈教官は、飛行前のブリーフィングでは、訓練生に対し、無線電話の呼出符号(ライラック・チャーリー)、訓練空域は前日4空団との間で調整済みであったはずの常設の訓練空域がふさがっていたため、当日朝臨時に設定された「盛岡」が飛行班長等から指示されていること、飛行隊形や自動方向探知器ADFによる飛行場進入などの訓練内容とともに、飛行時間は1時間10分であること等を説明した。しかし、具体的な飛行経路や高度については訓練上特に必要性がないため、言及をしなかった。訓練生の総飛行時間は266時間、 そのうちF-86Fによるものが約21時間(浜松で約7時間、松島で約14時間)、戦闘機動隊形(フルード・フォア)での編隊飛行訓練は、この日が初めてであった。離陸後、両機は栗駒山、築館、川尻付近の上空を通過、途中両機間の交信周波数を 訓練周波数に切り替えた。疎開状態で隊形をとりながら、次第に高度を上げつつ、 13時40分過ぎ教官機が約25,500ft(約7,800m)、訓練生機が28,500ft(約8,700m) に達したところで、機動隊形での2機編隊での飛行訓練に入り、左右の旋回を繰り返しながら北上した。14時ごろ、岩手山付近上空において、先ず教官機が右へ180度の旋回を行った後、10~20秒間直進し、続いて左に旋回した。訓練生機は、 教官機の後上方で左右に遷移しつつ、高度を上げ下げして教官機に必死に追従していた。

このとき、訓練生機より42kt(約80km/h)優速な58便が後方に急接近しつつあった。教官機は、訓練生機の前方約5,000~6,000ft(1,700m前後)、やや右に位置し、 高度2,500~3,000ft(約800m)上空に位置しており、訓練生機の状況を確認しようとしたところ、旅客機の機影を発見した。直ちに訓練生機に対し無線で、「Boggy, Hard Right turn ! Pull up !(危ない、右急旋回だ! 上昇しろ!)」と絶叫で指示し、 自らは訓練生機を誘導する意図をもって右に旋回した。訓練生は、「Boggy」の緊急ボイスを耳にし、自機の右斜め後下方 120~150度(4時~5時方向)、距離にし て約 200~500mほどに急接近する青い帯状のラインが入った全日空機を認め、とっさに機体を左40~60度に切り返しつつ、上昇して離脱しようとしたが、回避は間に合わず、不運にも58便の進行方向と重なり、その約2秒後58便が訓練生機の下側から突き上げるような姿勢で追突した。事故後の調査で判明したことであるが、58 便の水平尾翼(B727の特徴であるT字尾翼)の左先端前縁が訓練生機の右主翼取り付部の後縁に引っかけるような形で衝突し、それによって58便の左水平尾翼と昇降舵が順次破壊され、衝撃によって右に振れた訓練生機の機首底部が58便の垂 直尾翼上部左側に接触して損壊、訓練生機の右主翼も付け根から破断したのであった。

後の裁判で、訓練生は、「大きな機影が見えたので回避操作をし たが、間に合わなかった。ぶつかるまでは1秒くらいしかなかったと思う」と当時の状況を振り返った。水平尾翼などを失った58便は、約20度の機首下げ姿勢で白煙のようなものを曳きながら急降下、衝突から約25~30秒後高度約15,000ft(4,600m)付近で、音速を超えた際に発生する衝撃波のような「ダン」という轟音の発生とともに空中分解して墜落、乗客乗員162名全員の命が喪われた。その状況は、多くの目撃者とともに、 写真で捉えられ、後に新聞、雑誌が一斉に掲載した。一方訓練生機は、右主翼の他、機首底部も破壊されたことにより操縦不能となり、きりもみ状態となって墜落、訓練生は座席を射出する際に使用する緊急レバーに手が届かなかったが、幸運にも風防(キャノピー)が接触による変形により風圧が加わった影響か何かで離脱したことから、自力で座席のベルトを外して機外に脱出、落下傘の開傘に成功、田沢湖線雫石駅から東南約300m の水田に降下、生還した。

14 時過ぎ教官は、「エマージェンシー」、「ベイルアウト」などと空中衝突による事故の発生を直ちに松島管制塔へ通報した。また、捜索救難活動に資するとの考えで、墜落現場上空(盛岡の10NM東、 高度27,000~28,000ft)に留まり、レーダーサイトに現在位置を確認するよう要請するなどしていたが、運輸省の事故調査によれば、空幕防衛部⾧から帰投して状況説明をせよとの指示(本来は、指示する立場にない)があり、14時47分過ぎその場を離れ、同59分松島飛行場に着陸した。

両機の残骸は、雫石駅を中心とする約6kmの範囲に落下し、落下した破片が屋内にいた女性の右腕に当たって全治10日の傷を負わせたほか、家屋4戸と田畑、 山林に被害が生じたが、幸いにも火災は発生しなかった。乗客の遺体は雫石町内の各地に落下、自衛隊約3,000名、警察約700 名、消防約 340 名による捜索は深夜にまで及び、全員の遺体が収容されたのは、翌31日14時であった。遺体は、高速で落下するうちに衣類がはぎ取られ、地面にたたきつけられたことによる損傷がひどかったが、地元の医師らによる身元確認は同 31日16時ごろに終えられ、 翌8月6日には全ての遺体が家族のもとに帰された。乗客のうち、122名は旅行添乗員3名を含む静岡県富士市の戦没遺族会の団体旅行客であった。自衛隊の捜索活動には、事故機所属先の1空団所属の隊員が多数派遣された。帰隊後も各戸にお詫びをしつつ、常駐で葬儀などの支援を上司から命じられたりもしたが、関係者などから、「人殺し!」、「税金泥棒!」などと罵詈 雑言を浴びせられ、水をかけられたり、土下座をさせられたりして、地元での扱いは大変辛いものがあった。なお、訓練生機に装備していた12.7mm機銃 6 門のうち 1 門が持ち去られたが、後に二人組の犯人は逮捕され無事回収された。

同31日昼、岩手県警は訓練生並びに教官の二人に任意の取り調べを始め、同日夜業務上過失致死罪と航空法違反の容疑で逮捕した。翌8月21日防衛庁は両名の起訴を受け、空幕⾧命で休職処分に付した。石川貫之(かんし)空幕⾧は、「教官の起訴はやむを得ない。教官の隈1 尉に責任があった」とコメントした。逮捕から2、3 日後弁護士が教官のもとへ接見しに来たが、公務上の事故であったにもかかわらず、防衛庁・空自が派遣したものではなかったことに教官は暗澹たる気持ちになった(実際は隈教官と接点のない空幕勤務者の一人が義憤に感じ行ったものであった。)。しかし、これはこの先の暗雲を予兆するかのような出来事であった。こうした状況下において、事故発生から5年近くが経った昭和51年5月松島基地が所在する矢本町(現東松島市)に町会議員有志らが中心となった「隈1尉・〇〇2曹を守る会」が、翌6月仙台市に「隈1尉と〇〇2曹を励ます会」が、それぞれ発足されたことは、当人たちはもとより、防衛庁・空自にとっても、実に有難いことであった。

3 マスコミによる自衛隊批判の出所

事故発生直後から、新聞各紙には「有視界飛行、義務を怠る。自衛隊機 訓練 ルールに違反」などの見出しが躍り、「父を、母を、 妻を返して!許せぬ "自衛隊機殺人" 」、「常識では考えられないようなルールを無視した自衛隊機の無謀操縦」、「こわい日本の空自衛隊の訓練場じゃな い!」などと世論を煽るようにしてマスコミが自衛隊を袋叩きにした。今では、 このようにして事故原因を一方的に断定するかのような無責任な報道が垂れ流され続け、後の事故調査、事件捜査はもとより裁判の行く末をも決定したイメージが史実かの如く空自組織内にも定着しているように見受けられる。しかし、果たしてそれは本当の話なのであろうか。というのも、例えば事故当日の朝日新聞夕刊には、早くも、 「自衛隊機は、むやみに入ってはならない定期便航空路に進入」、「全日空機と 自衛隊機との衝突事故は、自衛隊側の重大ミスによって起こったのではないかという疑いが濃くなった」などと報じる一方で、「全日空機側も、見張りが不十分だったと考えられる」などと58便側にも過失責任がある可能性を指摘していたからである。更には、自衛隊は違憲だと存在すら認められていなかった時代、 全員死亡という結果の重大性と、これとは対照的に訓練生が生還した事実に鑑みれば、近視眼的な報道とこれに煽られた国民が向ける批判の矛先は、容易に想定できたはずであった。しかし、現実はそうではなかった。空自として記者会見を行ったのは、事故当月1日付で航空幕僚監部副⾧に就任したばかりの石川貫之空将(前飛行教育集団司令官)であった。石川副⾧は事故当日夕刻から夜にかけ、毎日、 読売など各社のインタビューに答える形で記者会見を行ったが、原文のまま列挙すると次のとおりであり、信じられない内容であった。

・民間航空路で、こんな事故が起きるなんて思いもよらなかった。

・有視界飛行で飛んでいた自衛隊機が外をよく見張っていなかったためだ。

・ジェット・ルートの中で訓練してはいけないのは常識なのに、これを無視

した。

・編隊⾧で教官である隈1尉の判断は悪く、責任は免れない。

・ファイターパイロットが後ろから来た727に気付かないなんて、全くお話

にならない。見張りが悪かったとしかいいようがない。

・ジェット航路と同じルートを飛ぶのは全く悪い。慣れ、油断があった。 ・われわれのミスです。教官である編隊⾧に100%の責任があります。

・気をつける義務は自衛隊側に全てあります。

・戦闘訓練や迎撃訓練など厳しい訓練の場合には、コースは指定している。

航空路を横切るときはよく見、直角に横切るよう指示していた。

・昨年異常接近防止のため行った監察を改めて再検討します。これと航空ル

ートの再編成を国家的立場から考えていただきたいと思う。

以上が翌31日の朝刊記事からその一部を転記したものであるが、事故調査はもとより部隊からの詳細な報告もない段階で、それも記者が、「追突されたとしても、 自衛隊に責任があるか?」とあえて質問をしているにもかかわらず、「教官である編隊⾧に100%の責任がある」、「気をつける義務は自衛隊側に全てあります」などと立場ある人がこうした発言を行ったのであるから、これが空自の公式見解と受け止められないはずはなかった。かくして記事では、「全面的に自衛隊機のミスを認めた」と大々的に報じられることになった。

空幕副⾧が、「ジェット・ルートの中で訓練してはいけないのは常識なのに、これを無視した」、 「外をよく見張っていなかった」、「見張りが悪かったとしかいいようがない」とまで断言をしたのだから、事故原因はそれ以外にないことになり、決め打ちで調査されることになった。現に毎日新聞が同 31日付朝刊の記事の中で、「空幕監察室を中心に調査を始めた。これまでの調査を総合すると、自衛隊機のパイ ロットミスは間違いないと同空幕は見ている」と報じたとおりの事態の展開となっていく。と同時に、空幕副長の機嫌を損ないかねない報告や不都合な情報は上がってこないことになり、大局的判断を欠くことにもつながったと考えられる。今日の危機管理の常識からいえば、事故や不祥事などが発生した場合、記者会見はトッ プ自らが行い、その時点として判明している事実を、誠実かつ正確に公表することが肝要である。その際、憶測や推測の類に基づいた誤った情報を口にすることがあってはならないよう留意すべきであるが、当時はこうした経験なり知見が不足していたというのであろうか。同31日付各紙には、「衝突現場から松島付近は既に10年も前に行政管理庁が運輸省、防衛庁に対し、ここでの訓練は事故発生につながると警告を発していた、いわくつきのところ。それだけに安全優先の大原則を無視し、改善を怠った防衛庁、自衛隊の責任はきわめて大きく、空の過密状態に手をこまねいていた運輸省の航空行政の批判も加わって、政府の政治責任を 追及するまで論議は発展するものとみられる。(読売朝刊)」と政府や行政の責任を問うものや、「音速に近い民間ジェット航空機、音速を上回る航空自衛隊のジェ ット機同士では、パイロットの目視では異常接近は防止できない。(中略)日本の空は狭くて危険なのだから、『予算がない』などはいいわけにならない。主要航空路をレーダー・コントロールできるように整備すべきだろう。(毎日夕刊)」などと、 冷静かつ公正な論評もあったのであるが、全くといっていいほど世に知られていない。こうした事実にも着目する必要がある。つまり、マスコミは、端から防衛庁・空自側に事故原因があると決めつけるような偏向した報道を行ったというわけではなかった。 後知恵の結果論だとの誹りを受ける覚悟で言及するならば、この副⾧発言をきっかけとして、その後政府が運輸省内に臨時に設置した全日空機接触事故調査員会 (以下「事故調」。)が行う調査の方向性が先入観によって決定づけられ、著しく客観性を欠く事実認定を招いた。後の裁判でも検察が『報告書』を鑑定書として証拠採用したことに加え、マスコミの過熱報道に否が応でも増幅された国民感情を過度に意識したこともあってか、教官機の目線で事情を特段に考慮することもなく審理が行われるなど、深刻な影響を及ぼした。警察、検察が刑事責任を追及する際にも、死者に事故の責任を問うわけにもいかず、裁判官の目も生存者により 厳しく注がれる結果となり、結果として国民の多くも教官の過失責任が大きいと疑問なく受け止めてしまった。そうした事態への発展について、熟慮が足らなかったといえば、それまでのことであるが、一連の発言の中には次に示すとおり、 重大な認識の誤りや事実に基づかない憶測などがあり、組織防衛が真の目的にあったのではないかと訝られても仕方がない状況であった。

例えば、「民間航空路で、こんな事故が起きるなんて思いもよらなかった」とは、正に著しく誠実さを欠く発言で、印象操作をするかのような作為が見え隠れする。というのも、自身が言及した「昨年異常接近防止のため行った監察」とは、こうした事態が危惧されていたから監察を行ったのであり、少しばかり言葉が過ぎるかもしれないが、ニアミス(異常接近)防止の対策を積極的に推し進めなかった自らの責任を転嫁するような恣意的な意図が疑われる。現に、事故前年の1970年に報告されているものだけでも、自衛隊機とのニアミスは28件もあったことが報道されていたのである。ましてや、「ファイターパイロットが後ろから来た727に気付かないなんて、全くお話にならない」という発言は、隈教官に限って見れば、事実そうでなかったことは事故発生当初から明らかであったし、後の事故調による調査では、58便は、後方から追突しながらも回避操作を行っていなかった事実も判明するのだ。そもそも、元陸軍搭乗員で現役の操縦士であった石川副⾧でも、後方の視界外から急接近する機を事前に余裕をもって目視だけで発見することは、まず不可能であったのではないだろうか。副⾧は、見張りとかジェット・ルートに関する認識も十分に持ち合わせていなかったのか、次のとおり事実の誤認も甚だしいものがあった。

先ず見張りについては、当時の『航空法』第九十四条には、「航空機は、有視界気象状態においては、計器飛行を行ってはならない」との規定があった。事故空域は、空自機が有視界飛行方式で飛行していたことからも明らかなように、「視程は良好で下層雲が少しある程度だった(『報告書』)」。このため、58便は計器飛行方式での飛行を許可されたとしても、管制官任せのいわば盲目状態での運航を行ってはならず、見張りをしなくてはならない義務が厳然とあった。冒頭で紹介をした『JAL123 便墜落事故』の著者である元日航ジャンボ機機⾧が威勢よく言い放った、「計器飛行方式(IFR)で飛行していた民間機に対して、有視界飛行方式(VFR)で訓練していた軍用機の方に見張り義務があるのは当たり前である。どちらが悪かったかは論をまたない」とのいかにも専門家らしい見解が、いかにずさんなものかが分かるというものである。特に、刑事裁判後に 全日空及び保険会社と国の双方が損害賠償を請求して争った民事訴訟では、一審、 二審(控訴審)とも見張り義務は双方にあったと公然と認定されたのであるから、こうした史実を調べようともせず、加えて次に指摘するような事実を踏まえないで、酷評したことは、パイロットとして見識が大きく疑われるものである。しかも、繰り返すが、優速な全日空機が自衛隊機に後方から追突したのであり、その事実を蔑ろにしてしまうような恣意的な論評は決して許されるものではない。

そもそもジェッ ト・ルートとは、先述したように航空保安無線施設(VORやNDB)の上空を相互に直線で結び設定した高高度の飛行経路のことである。定期航空路(エアウェイ)と混同しやすいが、 航空路とは違い、仮に機動を伴う編隊飛行を行ったとしても、当時は何ら法律に抵触する行為ではなかった。日本では24,000ft未満の高度で飛行する航空機とそれ以上の高度で飛行する航空機を区分し同時に飛行できるよう設定したものであったが、後に廃止された。つまり、その後の事実認定次第では、訓練空域の設定とか、空中接触の地点や飛行状況、回避操作の有無など、教官らの過失責任の有無や多寡に関わる極めて重要な点が多々あった。にもかかわらず、調査や捜査によって事実関係が明らかにされていない段階でのきわめて不用意な発言、失言であった。当然であるが、事前に質疑を想定し入念に準備を行うなど、慎重を期すべきであった。こんなことが、空将である空幕副長が理解していないはずはない。繰り返しの言及になるが、この副⾧による発言は事故調による事実の解明を阻み、自衛官が逮捕起訴されるという取り返しのつかない深刻な事態を招いたと指摘して差し支えないものであったが、後に誰かがその誤りに気付いたとしても、巨大な組織はその影響が大きい故に事実を認めにくいものであり、方向転換も容易ではない。結果、防衛庁・空自が全日空側の主張に反論しようにもできるはずもなく、自ら追い込まれる形となり、裁判は甚く残念な結果に終わったのであった。

事故当日30日夜副⾧の記者会見と平行して松島基地では隈教官による記者会見が行われた。隈教官の記者会見については、当時隈教官と同じ1空団(浜松)の教官操縦士であった佐藤守氏(元空将、元南西航空混成団司令)が、『自衛隊の犯罪「雫石事故の真相」』の中で、「1空団司令がいったんは止めさせた」と証言している経緯があるだけに、誰の指示によるものなのであろうか疑念は尽きない。両脇には4空団司令と松島派遣隊⾧が同席した。事故当事者を公然の場でさらし者、生け贄にするかの ような形での記者会見は、今となっては明らかに不適切で異様とさえいえるものであった。記者からの「事故があったところは、定期航路ではないのか」との問いかけに対し、隈教官は派遣隊⾧の方をチラリと眺めた。すると派遣隊⾧は、 「定期航路(?)はいつも使わないよう指導している。しかし、エアウェイ(?)を通らなければならないこともある」と発言、これに促されたように、隈教官は、「定期航路 .近くだと思う。航路を考えながら、飛んではいるが、上の方にはジェット機、 下の方にはプロペラ機が飛んでおり、いちいち考慮していては訓練にならない」 と発言した。このため、「航空ルート(?)の5NM以内では戦技などの訓練飛行はしない」との防衛庁の説明とも大きく食い違ったこともあり、ルールを無視して飛んだかのような誤った印象、不信感を与えてしまった。加えて、隈教官は事実と異なることを無理に言わされムッとした感情を隠せないでいたから、反省がないとして世論の激しい批判を浴び、「安全よりも訓練とは何だ」などと抗議の電話が防衛庁に殺到した。事実関係を掌握しないまま、内容もすりあわせず、ジェッ ト・ルートと定期航空路(エアウェイ)を混同し誤解を招くような事実と違う説明を、防衛庁・空自、現地部隊が連携しないで各個に行ったのであるから、結果は当然予期されるものであった。むしろそれを巧みに計算し、事故の責任を現場に押しつけようと半ば作為したのではないかと不審に思った人がいてもおかしくない状況であった。少なくとも、事故発生当初から防衛庁・空自が反論しないでい続けたことは、同僚らの目には教官と訓練生を擁護する気構えがなく、非情にも切り捨てたように映ったのではないだろうか。

4 副⾧による記者会見後の騒動

航空幕僚⾧ 上田泰弘(うえだやすひろ)空将による記者会見は、事故翌日教官と訓練生が逮捕された31日夜のこと、副⾧による記者会見後であった。「大変な不始末を起こして申訳ない。慎んでお詫びする。航空自衛隊は今後自粛して再び、このようなことがないようにしなければならないと感じている」、「この度のような事故は、かねてからこれが起きたら大変だと危惧されていたことで、それがまさに起きたという感じだ」、「今度の事件の責任は全て私にある。私の指揮監督の不届きの結果であり、できれば現防衛庁⾧官のもとで辞任させていただきたい」というものであった。「現在の飛行訓練計画に問題があったのではないか」との記者の質問には、「訓練計画に隙間があったことは否めないのではないか。事故を起こした第1航空団松島分遣隊は、訓練を始めて10か月になっていない」とも語った。 当然のことながら、事故調査も終えていない時点であり、事故原因はもとより空自と全日空のいずれに責任や過失があったかなどには言及していないが、副⾧の 「民間航空路で、こんな事故が起きるなんて思いもよらなかった」という恣意的に誘導したともとれる発言は意識して明確に否定した。今となっては確かめる 術はないが、心象としては部下が準備したメモを読み上げたものではなく、自らの言葉で語ったようにも窺え、その上で事故を、あえて「不始末」とか「事件」 という言葉で言い表したことを考えるに、副⾧の記者会見を含め不始末があり、事故が事件になってしまったとの忸怩たる思いがあったのではないだろうか。 上田空将は、この7月1日で空幕⾧に就任したばかりで在職は僅か40日間、「指 揮官は部隊と栄辱を共にせよ」とのかねてからの信条のとおり、翌8月9日に辞職した。上田空幕⾧の辞任は、当時の空気を察するにやむを得なかったかもしれない。しかし、それ以前に為すべきことがあったとすれば、記者会見を誰にさせるにしても統制のとれた形式、精査した内容で行わせるべきであっただろうし、 それが無意味となった今や先ず行うべきことは、真の意図がどこにあったかは別にしても、おそらくは独断で誤った情報を発信した副⾧の更迭ではなかっただろうか。それとも、それが叶わない特段の事情なりがあったのであろうか。これに 先立つこと、就任早々の増原惠吉防衛庁⾧官も同8月1日辞任したものの、翌年7月田中(角栄)政権の誕生に伴い再就任を果たした。こうした間も、上田空幕⾧は、「部下の処分は、行政処分に留めて欲しい」と防衛庁幹部(背広組)に繰り返し懇願をしていたというから、その人柄が伝わってくる。その後任が、旧陸軍士官学校の 1 期後輩で副⾧の石川貫之空将であり、総隊司令官らを差し置いての異例の抜擢であった。前出の佐藤守氏は、「上田空幕⾧が、"今度の事故は空自が悪いんだな。 事故原因は自衛隊の故だな"と石川副⾧に確認したにもかかわらず、補佐すべき空幕⾧に前出の記事と同様な助言をして、"ならば俺が責任を取る"と辞職させ、その後釜に昇進した」、「先任順を無視した、この見境のない人事発令は、その後の航空自衛隊の統率上に甚大な悪影響を及ぼしたと感じている」と記した。結果だけをみれば、謀反ともいうべきものですらあった、副⾧の記者会見であるが、 事故の全責任を隈教官一人に押しつけ、後述する航空行政などの問題を切り離し、 防衛庁⾧官をはじめとする防衛庁上層部や運輸省幹部、政府要人にとって都合の悪い事実の隠ぺいに大きく貢献したといえた。あくまで想像でしかないが、彼らへの責任追及を回避する私心で行ったとみられても不思議ではない内容であった。 記者会見を計画、準備する段階で、こうした事態への発展を空幕⾧昇格の好機と捉え、副⾧自らが事故真相の隠ぺいと引き換えに見返りを画策していたとは考えたくないが、仮に事態収拾の論功行賞による昇進であったとしても、それはそれで道義的責任が問われる状況ではなかっただろうか。

副⾧の記者会見と同じころ、全日空社⾧若狭得治氏は、次のコメントを出した。 「自衛隊装備局⾧が本社に来られ、『申し訳なかった』と言われたと聞いている。 しかし、これは自衛隊機がひとつの原因となったという意味で言われたことと思う。私としては、厳正な判断を待つだけであり、今の段階では自衛隊機については申し上げられない。自衛隊機のニアミスは、これまで厳重な注意を何回も申入れた。その度に、十分注意するという返事だった」というものであり、感情の抑制が効いた良識的発言に受け止められたであろう。当時の反自衛隊的な社会的風潮を想起すれば、もう少し感情が顕わになってもおかしくなかったかもしれないが、却って副⾧の記者会見を際立たせる結果となった。その一方で、社内向けには、「わが社は、被害者であることを忘れるな」などと厳命したともいう。若狭社⾧も、上田空幕⾧と同様に自衛隊機と民航機のニアミスが度々発生していた事実に言及しているが、甚だ疑問なのは、それが自衛隊側だけに責任があるかのような趣旨の発言、被害者側の視点で語ったことである。仮に国民の同情を誘うかのような印象操作を意識して行ったとするならば、この時点で大勢は既に決まったのかもしれない。しかし、事故の危険性が憂慮されていたにもかかわらず、自衛隊側への苦言だけで済ませ問題解決を先送りし、行政に申し立てたり具体的改善策を提言するなど積極的に取り組んでこなかったという自省の姿勢は全く窺われない。そうした組織のトップの姿勢なり考え方は伝わり、社員の安全意識や行動に表れるという極めて重大なことが分かっていなかった。というのも、8月5日付朝日新聞が58便は事故当日千歳から羽田に向かう午前の 50便に引き続き、二度目のニアミスであった事実とともに、50便に乗務した客室乗務員の話として千歳を飛び立って20分ほど(事故と同じ盛岡上空にさしかかったころ)、事故機副操縦士が、「左手に自衛隊機が編隊飛行しているのが見えます」と客室にアナウンスしていたと報じた事実があったからである。この点は、民事裁判の控訴 審(東京高裁判決)でも認められており、その点では少なくとも同空域を飛行する際、自衛隊機の存在を十分に予見し得たといえるもので、羽田到着後、機⾧が速やかにこの事態を運輸省、会社に報告してさえいれば、事故を回避できた可能性は大いにあった。それは同時に自衛隊側にもいえることで、運輸省による事故調査でも盛岡上空での空自の飛行訓練は午前中も行われていた事実が明らかとなる。 ところで、左手(機⾧席側)に編隊が見えたという状況は、どう理解をすべきなのであろうか。これは、空自機がジェット・ルートJ11Lを東西に横切って飛行していたか、全日空機が J11L の航路を西(内側)に外れて飛行していたか、いずれにせよ危険な空の実態を示すものであり、いつ事故が起きてもおかしくない状況にあったことを物語る。詳細は後述するが、空自は訓練空域を定めていなかったか、守っていなかったか、さもなくば全日空機がジェット・ルートJ11Lの空路を逸脱していたということになる。そのいずれか、あるいは両方であったということになり、事故に遭う可能性はいつ誰にでもあったことを意味する。言葉は適切ではないかもしれないが、事故の当事者は不運というか、組織の安全管理不足や運航システムの不備に起因した事故の被害者という一面があったともいえなくもない。 ところで、副操縦士による客室へのアナウンスは航空機の速度、高度などとともに、到着予定時間、現地の天候などを乗客に知らせる目的で、通常機⾧が行う。 この度は、アナウンス中の副操縦士が偶然目にした状況を口にしてしまったようで、着陸後に前述の客室乗務員に対し、「自衛隊機にヒヤッとした」と答えていたことも判っている。しかし、なぜ副操縦士がアナウンスしたのか不明である上に、副操縦士の席は機首の右側なので、左手に見えるというのは左側の機⾧席にでもいないと、偶然目にすることもないから、不可解である。更には、『雫石航空事故の真実』の著者である足立東 氏(旧海軍兵学校出身で元朝日新聞記者)の調 べで、午前の50便とのニアミスの際に機動隊形の飛行訓練を行っていた教官と訓練生も特定できており、教官は、「全日空機が訓練生機のすぐ下を ジェット・ ルートに沿って南下しているのを発見し、訓練生に警告した」と証言していた事実から、断定こそできないが、58便として運航した際は高度を上げ高速巡航により飛行し ていたと推察され、クルーには運航の遅れに強い焦りがあった様子が窺われるのである。

先の副⾧による記者会見の内容は、全日空側にとっても事故の責任を回避できること以上に、僥倖であったといわねばなるまい。なぜなら、航空事故に関しても、1966(昭和41)年には、B-727の羽田沖墜落事故(乗員乗客133名死亡)、YS-11の松山沖墜落事故(乗員乗客50名死亡)と立て続けに大事故を発生しており、 1969年には淡路島上空でYS-11が新聞社所有の双発小型機と空中接触事故(定期航路旅客機による空中接触では日本初)を起こすなど、事故による後遺症がようや く癒えかけていた矢先の事故発生であったからである。実は、羽田沖墜落も単独機としては当時世界最悪の事故であったことに加え、着陸の際、東京湾上空でショートカットしたことが事故発生の起点となったことなど、共通する不安全な運航状況があった。仮に雫石事故の原因が当初から58便側にもあると取り沙汰されていたならば、その後の海外路線への進出は夢と消え、会社の存続も危ぶまれたに違いなかった。当然、運輸官僚としても大事な天下り先を失うことになりかねないから、疑いの火消しに躍起となり、事の状況次第と人によっては悪巧みに加担するような輩も現れる。現に、刑事裁判が佳境を迎え、更に民事裁判が開始されようとしている中、事故当時調査の中心的役割を担った運輸省航空事故調査課⾧も、肩書こそ全日空総合安全推進委員会局⾧であったが、1974年9月運輸省を退官後に全日空へ入社した。推測の域を出ないものの、全日空寄りの調査結果に対する論功であるとか、助言なり今後の貢献を一層期待されたものとみられても仕方がないものであった。その後、全日空はロッキード事件の当事者として世間を賑わせたが、本事件では若狭社⾧も外為法違反及び議院証言法違反などの容疑で逮捕、起訴され有罪が確定した。その他に全日空による金銭の授 受があったとして受託収賄罪で起訴された中には、現職の運輸政務次官(有罪判決)、 元運輸大臣(有罪判決で上告中に死亡、公訴棄却)がいたのだから、こうした事実関係は想像を膨らませるに十分である。つまり、元運輸事務次官であった若狭社⾧の多彩な人脈、絶大な政治力、発言力、更には政治家や高級官僚を手なずけるほどの豊富な資金力が雫石事故という全日空の窮地を救ったともいえ、若狭氏は後に会⾧、名誉会⾧、相談役、常勤顧問を歴任し、この間も運輸官僚が次々と社⾧や顧問に就任したのだった。かくして、雫石事故は、事故として真摯に向き合おうとする当事者らをよそに、こうした構図の中で政治事件化していったと考えられるのである。

5 空幕による飛行安全監察の存在

雫石事故を契機として、航空路と自衛隊の訓練空域が分離、再編が行われ、日本の空は安全になったと説明されることが多いが、ある意味、史実であることに違いはないものの、実際のところはやや異なる。言い換えると、それは関係者にとって都合の良い説明、真相は別にあるというのが、正確なところではないだろうか。その事実を知ったのは、OBとの話がきっかけであった。1975年3月11日、刑事裁判の 一審(盛岡地裁)で判決が出た際には、毎日新聞夕刊も、「本当の被告はだれか」との見出しで、航空路再編に背を向け放置し続けた防衛庁・運輸省の実態、事故の本質を見事に暴いた。社会部編集専門委員鍛冶壮一氏による当時の記事によれば、事故前年に6か月間をかけ(事故前年の1970年7月~12月)、空幕は全パイ ロット約1200名からアンケートをとるなど、ニアミスや空中衝突防止の特別監察を行い、「飛行安全監察関係報告書」として事故発生の5か月前にとりまとめていた事実を報じた。この中で、「航空路を飛んでいる民間機と、訓練空域を出入りするために航空路を横断する自衛隊機との間に異常接近や空中衝突事故の発生の公算が増大しているので、抜本的に航空路の再編成が必要である」との指摘があり、 航空自衛隊の内部規制を強化するとともに、①航空路、訓練空域の再検討、②ニアミス防止のため地上レーダーで全空域のコントロールするなど、「航空行政に対する安全対策要望」という形で防衛庁として提言を行うべきとしていたと報じた。また、空幕⾧自らが、「もはや放置できない」などと中曽根康弘防衛庁⾧官に連日のように実情を説明、一刻も早く運輸省と折衝をするよう訴えていたともいう。同1970年9月佐藤栄作総理大臣が出席し、防衛庁で開催された高級幹部会同でも、西部航空方面隊司令官が、「空中衝突は時間の問題だ」と有田喜一防衛庁⾧官に報告したが、 歴代防衛庁⾧官以下幹部は何もしなかったと鍛冶記者は厳しく責任を追及した。 佐藤栄作氏も有田喜一氏も、政治家になる以前は運輸省出身の元官僚であり、こうした登場人物と一連の出来事との結びつきが事故の真相追究がなされなかったことと全くの無関係であると言い切れないものがある。故中曽根康弘氏にしても、 御巣鷹山墜落事故の真相を知っていたのではないかといわれるのは想像や仮説に過ぎないかもしれないが、雫石事故の真相を知らなかったとは言い逃れできないものがあったのではないだろうか。こうした経緯、事実を知りながら、何も語らなかった政治家、高級官僚、当時要職にあった空自高級幹部は少なからず、保身によるものか、何の罪もない隈教官を見捨てたということになりはしないのか。 これは何も防衛庁だけの問題ではなく、運輸省にも重大な責任があったわけであるが、両者が誠心誠意対策に取り組んでいれば、事故は未然に防げていたはずである。その対応の遅れが原因で、事故が起きたのであるから、いつ誰にでも空中接触による航空事故が起こり得る可能性があったことになる。58便の乗客乗員はもとより、隈教官と訓練生もその被害者であるからして、罪を問うのは論理的にも道義的にも甚だおかしい。墓石が立って(犠牲者が出て初めて)安全対策が施されることを意味する「墓標安全(Tomb Stone Safety)」という言葉があるが、雫石事故の 場合は、まさにそれだといえよう。

雫石事故に非常に似通ったケースが近年日本の航空事故にある。2001(平成13) 年静岡県焼津沖の駿河湾上空で発生した日本航空機同士のニアミス事故である。 幸いにも、パイロットの緊急回避操作で衝突による墜落は免れたものの、急降下により乗客乗員に負傷者が出た。国土交通省所属の管制官 2 名と急降下を行い負傷者を出した便の機⾧は、業務上過失傷害罪と航空危険行為等処罰法違反の容疑で書類送検された。機⾧は嫌疑不十分で不起訴処分となったが、管制官2名は業務上過失傷害罪で起訴され、最高裁判決で執行猶予付きの禁錮刑が確定したことで、失職した。どこに雫石事故と共通点があるのかといえば、管制官2名が、実務訓練中の管制官と教官(監督者)であった点、事故は実務訓練中の管制官が便名を取り違え不適切な管制指示を出したことに端を発して惹起したものではあったも のの、事故発生の背景に別の大きな要因、すなわち管理責任や運航システム上の問題があったにも関わらず、管制官にのみ刑事責任が負わされたことなどである。事故当時、管制官2名が担任した空域は、平素から 1 日500機を扱うほど日本でも有数な過密空域であった上に、三宅島の噴火で付近の空域が制限されたことによる影響で本来空域に入らない航空機も通過するように業務量が異常に膨れあがっていたから、従前の人員態勢のままで実務訓練はもとより管制業務が支障なく行える勤務環境ではなかった。そのため、事故の予見ができる状態にあったのか因果関係の立証は難しいものがあるにしても、彼らが所属した東京航空交通管制部の管理面にも落ち度があったということになる。それに事故に大きく影響した、管制官による指示とTCAS(Traffic Alert and Collision Avoidance System:空中衝突防止装置)の指示が相反した場合、どちらを優先すべきかは当時規定がなく、航空技術の発展に追従できていない遅れた制度上の不備であり、国際民間航空機関ICAO(International Civil Aviation Organization)の対応はもとより、改善を求める国交省にも少なからず責任があったといえた。

最高裁判決で宮川裁判⾧は、「そもそも、被告人両名が航空管制官として緊張感をもって、意識を集中して仕事をしていれば、起こり得なかった事態である」と断じたが、機械ですら、故障したり一時的に調子がおかしくなる場合だってあるのだから、専門知識を有したプロフェッショナルといえど人である以上は、事故原因とされた「(意図しない)言い間違い」は日常ではよくあることで、完全な防止は不可能である。刑罰を科すことによって被害者の感情を和らげることに重点を置いているのか、「誰が悪いのか」との犯人捜しや責任追及したがる日本の国民性による影響などがあるかもしれないが、このような判決は、被告人を排除しさえすれば事故は防止できるかのような短絡的な考えを助⾧しかねない恐れがある。そもそも、刑法が個人の行為だけを対象としている以上、 危険を冒すような意図した行為に自制を促すことは期待できたとしても、過失は防ぎようがなく、航空事故防止の効果は極めて限定的である。関係者の証言が得られないなど、事故原因の徹底究明と網羅的な再発防止策に支障が生じるなどの弊害もあり、将来にわたり同種事故による被害発生を防止するという観点だけからいえば、特段の意義があるように思えないというか、刑罰を科すことの正当性を積極的に見出すことはできない。ここで、航空危険罪の是非について論じようというのではないが、こうした不幸が度重なれば、日本の空の将来を担う子供たちが管制官やパイロットを目指さなくなることは勿論のこと、応援をする大人もいなくなる。筆者は、被害者らが真に求めているのは、刑事罰による厳罰ではなく、事故調査により事実関係と原因を究明し、同種事故の再発防止を図ることであることからして、事故当事者らに求めるべきは事故の真相を語る社会的責任であって、 公共利益のため、「故意(犯罪)ないし悪質な違反、重大な過失が無い限り刑事罰を問うべきではない」との考えである。

話は雫石事故に戻るが、事故1週間後の8 月7日、政府は、中央交通安全対策会議を開催し、①自衛隊訓練空域と航空路を完全に分離する、②訓練空域は防衛庁⾧官と運輸大臣が協議して公示する、③その域内を飛行する全ての航空機に管制を受けることを義務づける特別管制空域を拡充する、④運輸大臣の防衛庁に対する権限強化などを決定し、これらを定めた「航空安全緊急対策要綱」を発表したが、政治、行政を司る人たちが、本気になりさえすれば、航空路と訓練空域の分離ぐらい直ぐにでも実現できるものであったことが、こうした事実からよく分かる。航空路を監視するレーダー網の整備についても、1966(昭和41)年全日空機B-727の羽田沖墜落事故にはじまる3連続の航空大事故の後、銚子、大阪、鹿児島、沖縄での建設が計画されていたものの、国民の関心が向けられることがなかったからとでもいうのであろうか、予算も積極的に振り向けられることもなく、遅々として進んでいなかった。雫石事故の直前にも、函館空港でのばんだい号墜落事故が発生し、ようやく函館と仙台にもレーダーを建設することが決定され計画は促進されたが、要員養成などの面で問題が生じ計画はまたも延期になり、この間もニアミスは発生し続けた。完成の後運用が開始されたのは雫石事故から5年後の1976年に入ってからとなった。またジェット機登場以前の1952年の制定以降、抜本的見直しがされていなかった航空法についても、国会事情で事故後 3年もの間見送りとなった末、1975年にようやく成立、施行された。この中で、 ①航空交通管制空域における曲技、試験、超音速、姿勢を頻繁に変更する飛行、 空港とその周辺空域における通過飛行を禁止したり、速度制限などを課した他、 高度変更禁止空域を設定、②ニアミス防止のための見張りなど安全義務とニアミ ス発生時の報告、③トランスポンダ(航空機識別電波発信装置)やFDR/CVR等の安全運航に必要な装置の搭載、事故発生時の保管などを義務づけた。雫石事故以前の自衛隊機は、航空法の適用除外とされ、日本の空を比較的自由に飛行することが認められてきたが、航空路や管制空域を通過する際は、有視界飛行方式で水平定常飛行に移行するか、計器飛行方式で運輸省の管制下に入ることが義務づけられるに至ったのであった。ジェット・ルートの位置と幅(保護空域)が明確に示されていない問題については、1978年2月運輸省が「航空路等設定基準」を告示し、 ようやく改善を図ったが、それまでの間、危険な空の状態は依然放置されたままの状況にあった。

これらはいずれも雫石事故に鑑みた同種事故の再発防止策であるが、同時に航空輸送の高速化、需要増大に対する管制システムの技術的対応の遅れが事故発生の根本原因であったともいえた。そうした意味では、政治と行政が負うべき責任は事故後も引き続ききわめて重大であったが、先の福島原発での事故と同様、当事者意識の欠如に根本的な問題があった。更には、自然に恵まれているが故に災害や事故が多い日本の人々は、辛い記憶を思い出したくないという人の防御的特性の影響もあろうが、前向きの気持ちにさせる意味において過去を忘れることを半ば宿命づけられているのかもしれず、そうした国民性に弱点があるのかもしれない。また、理想や原理原則ばかりに目を向け、事故や災害、事件など、厳しい社会の現実を教えようとしない教育現場にも問題は少なくないとも考えられる。いずれにしても、事故や災害がないことを願わずにいられないのが人の性分ではあ が、現実には無事故を願うだけでは叶うものではないし、避けられない自然災害もある。予め最悪の事態を想定し、危機管理に備えておく必要があるが、それには想像力、その基となる人の感性が欠かせないのであり、これをいかに養うかが鍵となるように思われる。更に付言するとすれば、それは年齢や経験、 ましてや地位などとの間に相関関係があろうはずはなく、むしろ責任感や積極性など個性との関わりが深いともいえる。危機に殊更弱い日本人のリーダシップの根源は、ここらあたり、つまり知識や学歴など見かけ上の能力に偏ったリーダーの選抜方法に大きな問題があるのではないだろうか 。 (②に続く)