テイクアウトをはじめてみませんか?part②

こんにちは。インフォマートの伊藤和左です。

前回、テイクアウトに関するnoteを書かせていただきましたが、今回はpart②ということで、後編になります。

(part①は下記noteをご覧ください)

part①では

1.中食市場は右肩上がりで成長している。

2.その中で居酒屋のテイクアウトの成長の勢いが半端ない。

ということをお伝えしました。

part②では実際テイクアウトを始めるに当たっての不安ごとについて解説していきます。

テイクアウトを始める上での不安事

・新たな営業許可は必要なのか。

・容器代がかかる。どんな容器を選べば良いのだろう。

・価格設定はどうしたらいいのか。

・どんなメニューがいいのか。

・消費期限や原材料名の表示(一括表示)は必要か

では順番に解説していきます。

新たな営業許可は必要なのか

店内の厨房で調理した料理をテイクアウトやデリバリーで販売する場合は(原則)新たな手続き不要です。※通常の営業許可範囲内であるため

ただ、販売するものによって注意は必要です。パンやケーキを店内で作って売る場合には、菓子製造業の許可が必要となる場合もあります。なので、原則新たな手続きは不要ですが、必ず営業許可を受けた保健所に相談ください。

また、他の施設に卸したり、テイクアウトを行う場合は製造業許可が必要な場合もあります。※通常の営業許可範囲外であるため

その為、販売先と販売するものによって必要に応じて、保健所に相談してください。

容器代がかかる。どんな容器を選べば良いのだろう。

包装資材の準備に容器代のコストがかかってきます。

一般的には容器が20円~100円、お箸が2円、袋が1円、おしぼりが1円といわれています。

計算していくと、テイクアウト商品1つに対して24円~104円の包装資材コストがかかってきます。

しかしコストがかかるからといって販売価格を上げるだけはあまり好ましくないです。

価格設定はどうしたらいいのか。

弊社のお客様数社にヒアリングしたところ、店内提供している定食を弁当容器に詰めてテイクアウト販売している商品の場合、販売価格は店内提供より安くお手頃価格にしているという内容でした。

例)店内提供している定食の料金が1500円で、テイクアウト販売する場合は量を減らして原価を下げ1000円で販売する

どんなメニューがいいのか。

テイクアウトで提供している料理は沢山ありますが、「冷めても味が落ちないことが鉄則」です。私は料理素人なのでメニュー考案するのは難しいですが、現在は電子レンジなど家電製品の技術も進化している為、再加熱することでより美味しく感じる料理や時間が経ち味が染み込み美味しくなる料理など、テイクアウト専用のメニュー考案も1つ鍵になってくるようです。

消費期限や原材料名の表示(一括表示)は必要か

➀店内で調理した料理をテイクアウトやデリバリーする場合

→消費期限や内容量、原材料名などの表示義務なし

②仕入れ商品を転売する場合やCK(セントラルキッチン)などで調理された料理を販売する場合

→消費期限や内容量、原材料名などの表示義務あり

※ただし、その場で品質について説明出来れば表示義務はないです。

まとめ

①基本、許可証は不要⇒すぐに始められる!

②お手頃な価格設定のほうが成功しやすい⇒原価管理がキモ!

③一括表示などラベル作成義務はない

⇒問合せ対応準備が必要(特にアレルギー)

【番外編】原価管理・アレルギー対応はインフォマートで出来ます

インフォマートの仕組みでは②の原価管理と③問い合わせ対応をサポートできます。

原価管理の重要ポイントは常に正しいメニュー原価を把握し、

正しい価格設定をすることが肝になってきます。実際メニュー表を作成しても生鮮品など日によって値段が変わるものは毎日正確な値段を更新していくことは困難です。

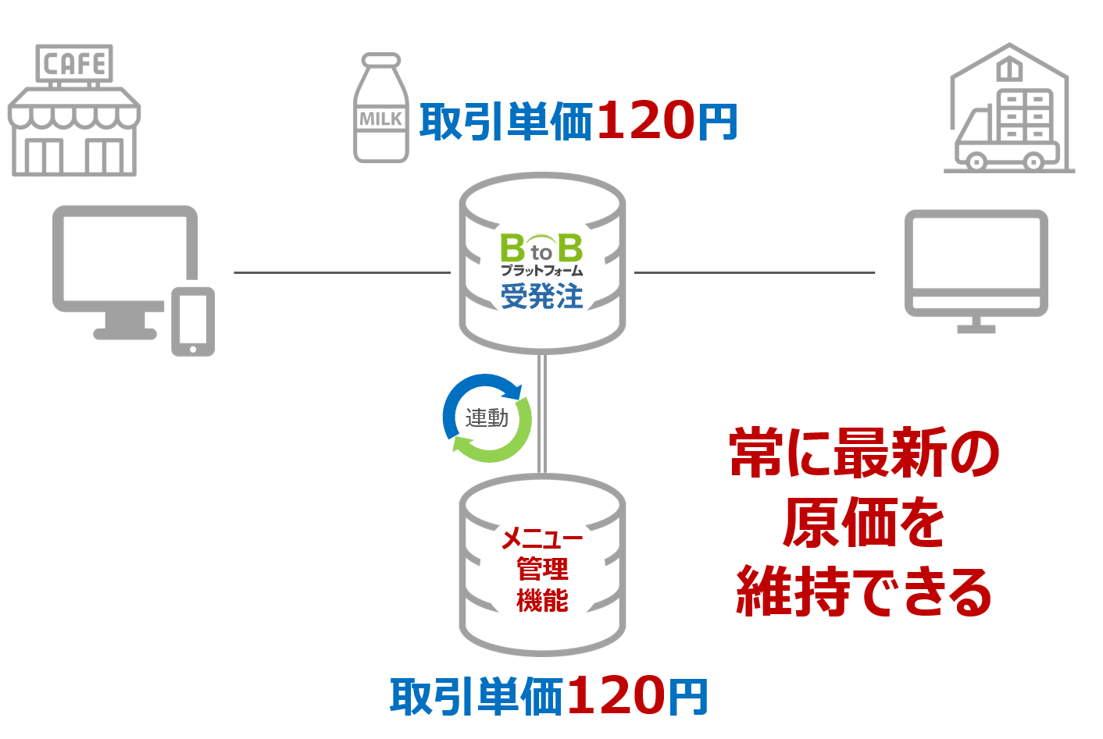

そこで役立つのがBtoBプラットフォームのメニュー管理機能です。

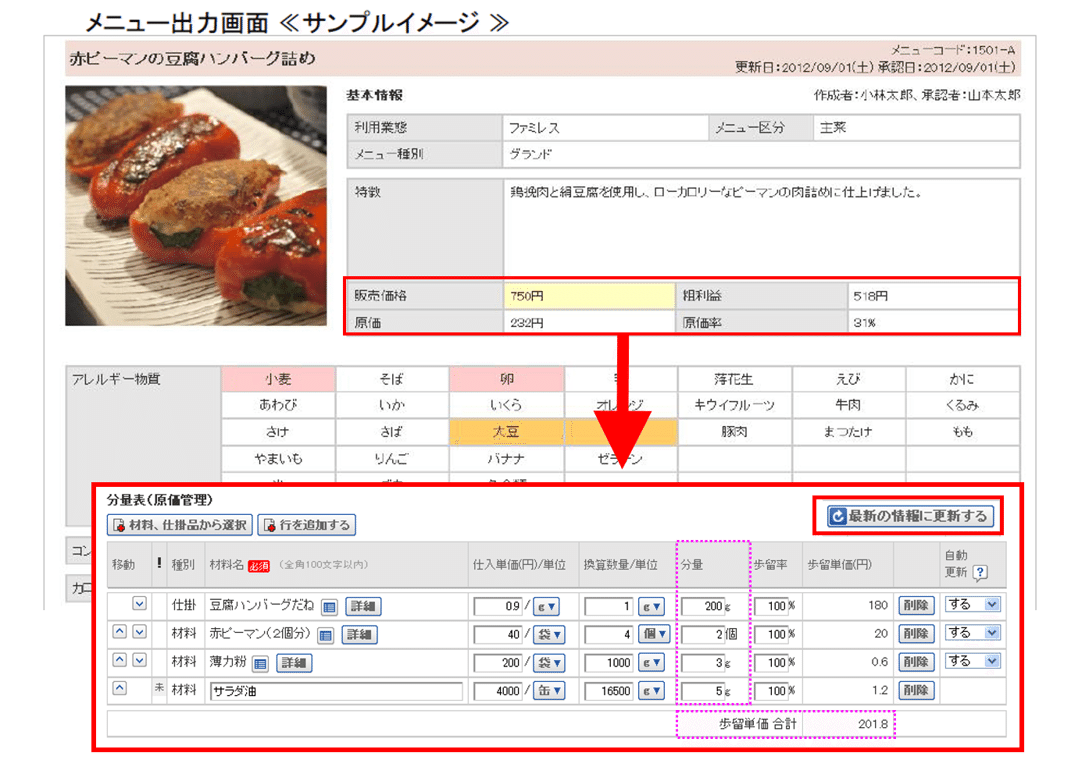

こちらは弊社のメニュー機能で作成したレシピ表ですが、ここに記載のある原価欄が更新される仕組みになっています。

この原価は分量表をもとに算出されるようになっています。

分量表には各材料ごとの分量を記載してもらうので、「最新の情報に更新」というボタンをクリックすることで最新のメニュー原価が算出されます。

例えば、現在取引単価100円の商品をメニュー管理機能の帳票に紐づけられていますが、取引単価が変更されると、、、

BtoBプラットフォーム受発注の仕入れデータと紐づいているため、値段が変わった場合も常に最新の原価を維持することが出来るので理論原価がずれたままになることはありません。

続いて、問い合わせ対応です。

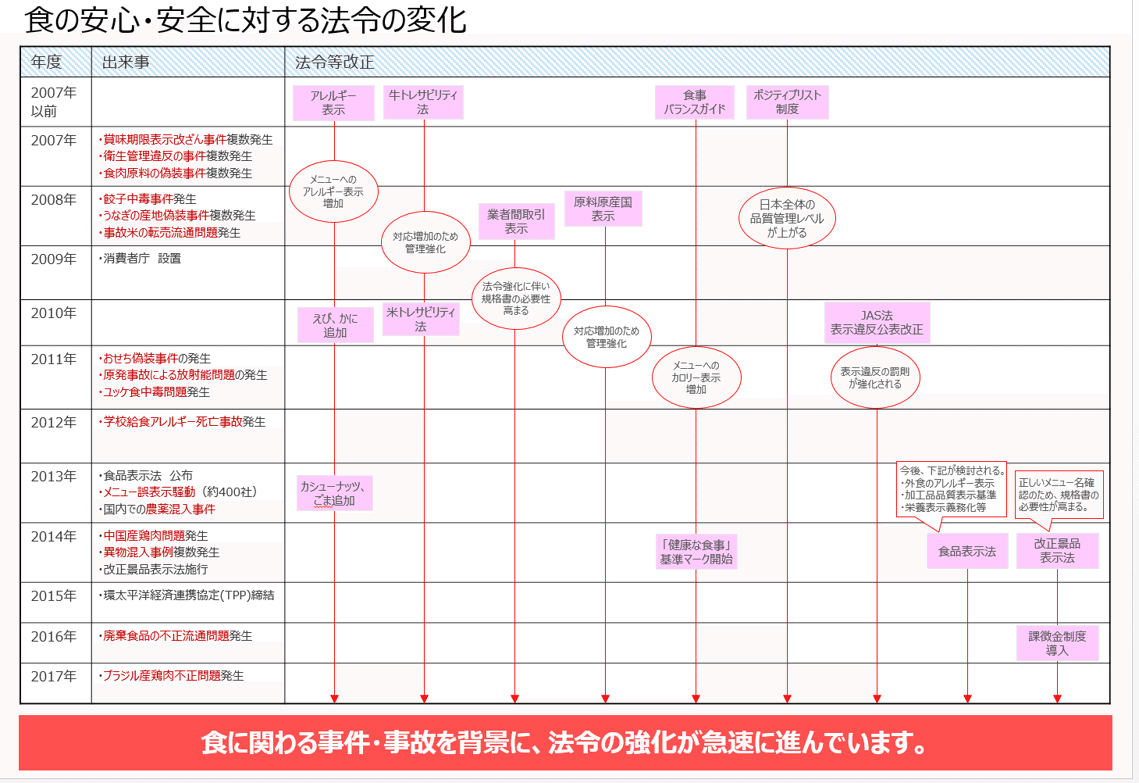

ご存知の通り2005年から様々な食品に関わる大きな事件があり、2008年にあった中国産の餃子事件の時には、お客様からの問い合わせも増えた時期かと思います。

焼肉店でのユッケの問題、2013年には、食品表示法の改正や、業界全体を揺るがせたメニューの誤表示問題がございました。このような大きな事件・事故がある度に消費者の意識も変わり、それに伴い、法令も厳しくなっていっております。

また2009年からは消費者庁もでき、消費者庁では、今まで努力目標にしていた外食企業でのアレルギーや材料情報の管理を、必須にようと常に話し合いが行われております。

このような、各種事件事故をうけて、業界全体が「食の安全管理強化」の方向へ向かっています。

こうした問い合わせに対応するために、画像の通り、このようにメニュー帳票で一目瞭然でわかる表記にしています。

こちらはレシピ作成時に手動でつける場合もありますし、BtoBプラットフォーム規格書というサービスと連携することで、先程見ていただいた分量表に記載のある、材料情報からひっぱってくることも可能です。

またデータ活用という点でアレルギーの帳票をダウンロードして活用することもできます。

図のようにエクセル表をレジ下にファイリングして顧客対応している企業様もいらっしゃいます。

最後にピクトグラム機能も用意しているので、インバウンド対応にも活用できるようになっています。

感想

noteを書くにあたって色々調べてみましたが、テイクアウトに手を出すハードル自体はそこまで高くないが、だからこそ緻密な戦略が必要になってくると思いました。

個人的には店内が満席の時や待ち時間が嫌な時は積極的にテイクアウトを利用します。そしてテイクアウトした料理が美味しかったら今度店内でも食べてみようと思うので、テイクアウトを提供してくれていると嬉しく思います。

テイクアウトは今後成長が見込まれる市場であると感じるのでテイクアウト需要が高い商材や立地別の商品販売動向などを調べていきたいと思います。

Twitterやってます!!

良かったらフォローお願いします!!

いいなと思ったら応援しよう!