作曲家修業の思い出(5)リズムプロダクションがダメ

さて、最低限の事前スパーリングを経て、実際の曲作りのスタートです。

「とりあえず月に5曲作って、毎月末にCD-Rで以下の住所に送るように...」

⇒10年前の話なのでCD-Rというところはお許しください

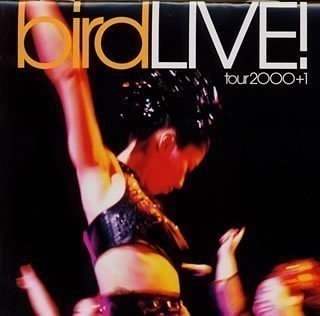

ということで、週1ペースで曲を作り続けることになりました。この人に提供したい、というイメージ投影も必要だったので、まずは好きだったbirdを狙ってみることにしました。当時このアルバムがとにかく好きだったのです。

当時のぼくは業務量のピークは過ぎていましたが、それでもほぼ毎日終電状態。理由はクライアントに駐在をしていて、朝から夜までクライアント、そして終わったら自社の事務所に戻って業務、という形だったのです。プロジェクト労働ではなく、自動継続型の受託だったので、この案件を失注しない限りは終電労働が続いたわけです。

必然的に曲作りに割くことのできる作業は土日だけ。効率的な曲作りが必要になりました。そして質より量でカバーすることを基本方針として、こんなことをしていました。

良いと思ったモチーフはなんでもメモ録音

メロディ、リフレイン、なんでもいいので、思いついたら携帯電話のメモ録音に吹き込んでいました。今ならスマホの音声メモに録音ですね。

これは以前からやっていたことで、携帯電話のない頃は、思いついたら自宅の固定電話にかけて留守録に吹き込むという原始的なこともしていました。そして、ここから「これはAメロっぽいかな」「これはサビにしたい」といったパーツ組みにつなげていきました。

メロディから作ることを重視して、通勤中のiPod聴きをやめた

通勤中はニュースをチェックしつつ、新しく買った音楽やポッドキャストを聴いていました。が、これではインプットばかりでアウトプットができないので、通勤の往路はそのままで、復路はiPodで音楽を聴かず、思い切って外を見ながらメロディのアイデアをひねり出すことに集中。

メロディから作るだけでなく、家ではコードから曲づくりもする

これまでの曲づくりは、ぼくの場合ほぼコードから作り、そこからメロディをのせていました。単純に名メロディが浮かばない傾向があったからです(苦笑)

しかしこれまでの実績から、メロディが先に浮かんだ曲のほうが圧倒的に名曲度(友人やバンドメンバーからの好評度合い)が高かったので、メロディ先を優先することにはしたものの、それでは量産できないので、コード先の曲づくりも継続。

使う音色を固定化、すぐに呼び出せるようにして「探す作業」を省力化

ある程度曲を書くようになると、使う音色が固定化してきます。特にウワものと言われるストリングスやシンセソロのようなものは固定化する傾向が高い。ストリングスならこの音、ピアノはこの音、ドラムの音はこれ、コンガの音はこの音かこの音、というように。なので、使う音をグループ化したりしていました。

が、このグループ化が失敗を生みました。

メロディとコードにかける時間を優先して、打ち込み作業時間を省力化したために、打ち込みの音の完成度が低いままだったのです。

そしてダメ出しの嵐。

こうして、第1回目の提出では、、、

「2曲目がいい。それ以外は不合格」

第2回目の提出では、、、

「前回のほうが良かった。特にリズムがダメ」

第3回目の提出では、、、

「5曲目がいい。他もメロディは悪くないのにデモの完成度が低い。もったいない」

・・・・ほげぇぇ。

そしてこんなコメントを受けます。

「どうも君は、デモテープの作り方から学んだほうが良さそうだ。特別講師を招いて講座をやるから、●日●時に事務所にくるように」

ということで、戦力外通告一歩手前?の状態に早くも転落するのでした。

(つづく?)