なぜ彼らは異常なまでに「見た目」に気を配るのか——。“弱い”と“ダサい”は比例する

人は本を表紙で判断する。最高の製品、最高の品質、非常に有益なソフトウェアなどを備えていたとしても、見せ方がいい加減であれば、いい加減なものにしか見えない。創造的で洗練された見せ方をすれば、望ましい特性を持たせることが出来る——。

▼Vol.3

*

冒頭の文章は「本の売り方」について書かれた書籍から引用したものではなく、ニュージーランド代表ラグビー集団「オールブラックス」について書かれた著『問いかけ続ける』から引用した文章である。この本には『世界最強のオールブラックスが受け継いできた15の行動規範』というサブタイトルが付けられている。私は、彼らほどスポーツの世界で「勝ち続けている」集団を他に知らない。

■ビジネス的視点は全て「副産物」

私はこの「サッカーにおけるブランディング」を考察するシリーズの冒頭で、以下のように書いた。

“文章で扱うには極めて相性が悪いテーマであるということを前提に読み進めていただきたい”

このVol.4の中で書く「視覚」的なクールが与える影響については、特に文章で表現しづらい領域である。

ただ、これから書く「サッカークラブがクールでなければならない理由」は、決して「外側」に向けたものではなく、「内側」に与える影響が遥かに重要であり、例えば市場規範的な視点、つまり「かっこいいからグッズが売れる」「かっこいいからお金が生める」「かっこいいから人を呼べる」という類のものは、あくまでもその「副産物」であると、私は考えている。

理由③:ビジュアルは内面を司る

「リッチー・マコウの最初のジャージのことを今でも覚えていますよ」ギルバード・エノカが言う。「一分近くもずっとジャージに顔をうずめていました」

アスリートには、自信・自尊心・誇り・自己肯定・自負...といったような、「自己(組織)の実力・能力を認める力」が必要不可欠である。これまであらゆるスポーツ競技の世界で結果を出してきた選手たちの表情、振る舞い、言動を見れば、そこに説明の余地はない。

「私(私たち)は結果にふさわしい」

大前提として、このようなマインドを持つことが出来なければ、トップレベルのアスリートがしのぎを削る世界で、“長きに渡って”相手に勝つ(敵を上回る)ことは絶対に出来ない。

■人間は視覚的な生き物

先に紹介したオールブラックスは、自らが成し遂げてきた数々の栄光に一寸の疑いすら持っていないことだろう。それと同時に、彼らのビジュアルは非常にシンプルで洗練されている。「オールブラックス」という名に相応しく、黒で統一された「衣装」は非常にクールな印象だ。このことが彼らに与える影響は一体何であろうか。

私たち人間は極めて視覚的な生き物である。情報のほとんどを視覚から取り入れ、「人は2秒で人を判断する」とも言われている。ある研究では、人が五感(視・聴・嗅・味・触)で受け取る情報は1秒間に1100万ビットで、そのうち約1000万ビットは「視覚」から受け取っていることがわかっている。実に9割である。

“サッカーという「同じ時空間」でゲームを進めていく競技に関して「視覚」(見た目)に気を配らないとはなにごとか?本当に勝ちたいのか?”

と私は考えていた為、改めて言葉にする必要性を感じていなかったのだが、どうやら同じ考えの人はそれほど多くないよう(もしくは無意識的認識をしているよう)で、この記事を持ってもう少し深く掘り下げて説明をしていきたい。

なぜオールブラックスは、あれほどまで「黒」にこだわり、身に付けるもの全てを洗練し、そして一貫性を持たせているのだろうか。なぜ監督のスティーブ・ハンセンは、常に黒のネクタイを身に付けるのだろうか。

そしてなぜ、1分間も顔を埋めたくなるほどに、ユニフォームに誇りを持つことが出来るのだろうか。

“ユニフォームに誇りを持つ”

これは比喩ではない。勝ち負けの世界では、文字通り「ユニフォームに誇り」を持たなければならない。それは所属する組織のユニフォームを見たときに何かしら特別な感情を抱くことであり、ユニフォームによって強いアイデンティティが形成されている状態のことである。

自分が“視覚的”に「格好いい(クール)」と思えないユニフォームに対して、(少なくとも私は)100%の誇りを持つことは出来ない。たとえ別の“何らか要因”で誇りを持つことが出来たとしても、それが100%に達することはないだろう。その数パーセントが、時に勝敗を分けるのだ。

■孔雀と人間の違い

孔雀は、生存にとって不利に働く可能性があるにも関わらず、メスを惹きつけ、選択されるよう羽を大きく進化させてきた。動物が時に外見を変え、美しい姿や勇ましい姿を見せるのは「他者へのアピール」を目的とすることが基本だ。自然界は「メスによるオスの選択」であり、人間界だけが「男性による女性の選択」であるのはなぜなのか…とダーウィンは不思議に思っていたそうだ。そして、ある哲学者はこう言った。

「唯一人間だけが自らに向けて美を追求する」

たとえばあなたは、自分が好きな服装をしている時とそうではない時で、気分が異なる経験をしたことはないだろうか?パーティーに「綺麗な格好」をしていくのは他人のためだろうか、それとも自分のためだろうか?アルバイトで研修期間から正式採用になり、ユニフォームや制服を着て初めて働いた時の感情を覚えているだろうか?これらの問いかけは、サッカーの世界において非常に重要な意味を持つと、私は確信している。

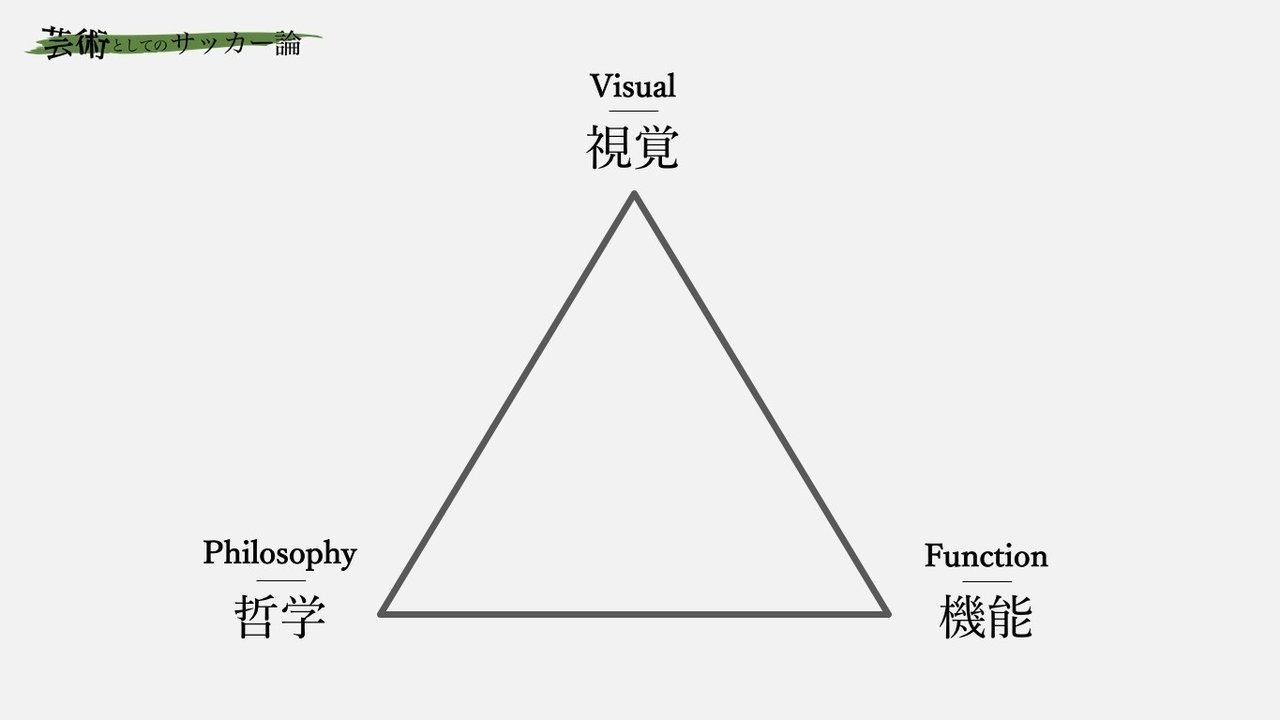

■ブランディング三角形の頂点には「視覚」がくる

なぜ私は、これまで長い時間をかけて「サッカークラブは『クール』でなければならない」と主張してきたのか。そしてその「クール」を作る『ブランディング三角形』の頂点には、なぜ「視覚」が位置しているのだろうか。

それを理解してもらうためには、まず私が「どのようにサッカーを考えているのか」の一端を説明する必要がある。

■「プレー」と「ビへイヴ」の概念

私がどうサッカーを解釈し、どう表現しようとしているのかは、これから長い時間をかけて『芸術としてのサッカー論』で書いていくメインテーマであるが、ここでは、その中でも、この「視覚」が影響を与える範囲について書いていきたい。

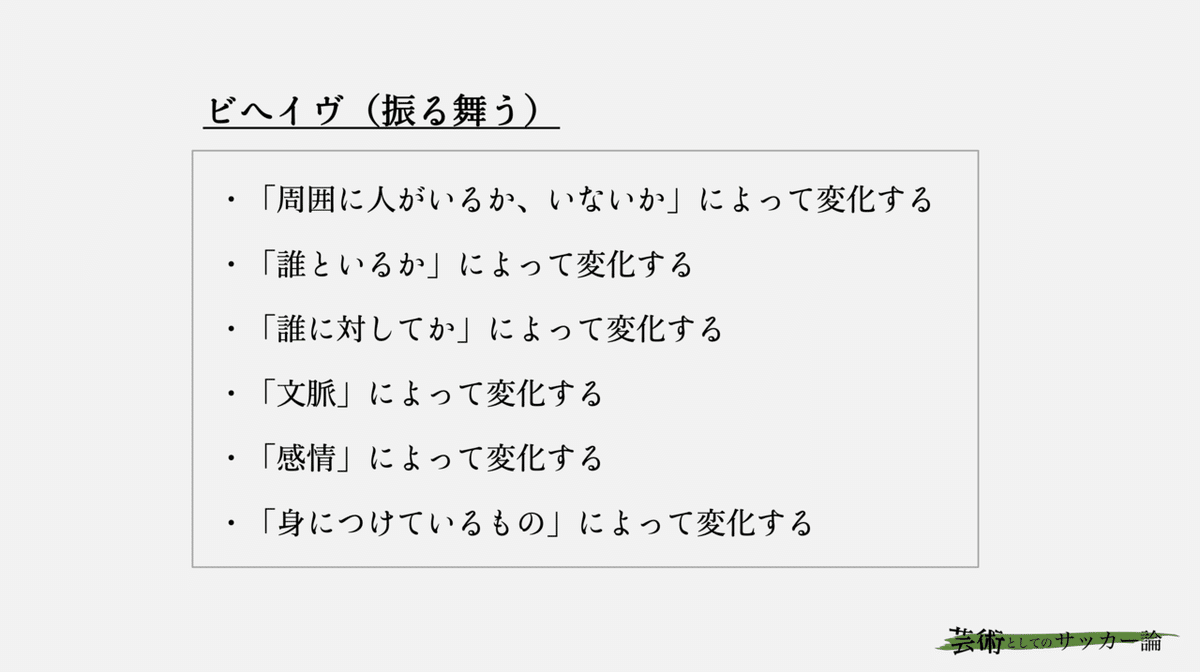

まず私は、サッカーをはじめとする「ある分類」(これについても後述)に分けられるスポーツ競技(ラグビーもここに属する)は、ピッチ上で「プレー(Play)」をしているのではなく『ビヘイヴ(Behave)』、つまり「振る舞い(Behavior)」をしている(振る舞っている)という考え方をしている。定義は以下の通りだ。

どういうことか。たとえば階段で転んだとしよう。あなたの周りには誰もいない。膝を強く打ったあなたは、痛みに悶えてその場をしばらく動けない(動かない)かもしれない。では、周りに行き交う人々がいたらどうだろうか?あなたは転んだことをまず恥じ、多少の痛みに耐えてでもその場を素早く立ち去るかもしれない。はたまた、これがもし仲の良い友達が一緒だったら、笑いながらその場にうずくまっているかもしれない。つまりこれが「振る舞い」である。

人間の「振る舞い」というものは、上の図にあるように、誰に対しての「振る舞い」なのかによって、前後にある「文脈」によって、伴っている「感情」によって変化をする。そして「身につけているもの」によって変わるのだ。つまり、あらゆる要因によって、表出される「身体的運動」は変化するはずである。

■サッカーとは「ビヘイヴ」そのものである

私の定義によれば、サッカーで行われている全ての行為は「ビヘイヴ」である。試合中一人で行うシチュエーションは訪れないし(周囲に人がいるか、いないか)、どの選手と行うのか(誰といるか)によって大きな違いがあるのは明らかである。敵対するチーム(誰に対してか)によっても、前後に何が起きたのか(文脈)、そして何を感じているのか(感情)によっても行為に変化が起きる。それらを考慮しない(ここでいう)「プレー」をしていても、ゲームにおいて効果的な(表現)行為を行うことは出来ないだろう。

もう少し例を出して説明していこう。あなたは日本人のサッカー選手に対して、これまで違和感を感じたことはないだろうか?例えば、海外のトップクラブで活躍する日本人選手が日本代表でプレーをすると、途端にそれほどまでの能力を発揮しなくなる…というのも珍しくないし(誰といるか)、先日のアジア杯でも垣間見えたように、対戦するチームによってパフォーマンスが明らかに異なることも幾度となく見てきた(誰に対してか)。親善試合では(それが例えウルグアイのような強豪であっても)素晴らしいパフォーマンスを発揮するが、重要な公式戦で明らかに劣るパフォーマンスを見せるのが日本代表である(文脈)。

アジアカップ2019で最もパフォーマンスが良かったのは、準決勝のvsイランである(少なくとも結果が証明している)が、なぜ他の試合よりも特別良い試合運びが出来たのか。それは「イランが引き出してくれた」からであると私は考えている。序盤から挑発的なファールを繰り返し、感情的に「振る舞って」くれたお陰で、いわば日本代表が行う行為が「ビヘイヴ」になったのである(感情)。

サッカーと「感情」の関係性については、前の対談でも少々言及したが、私のサッカー観において最も重要なキーワードと言ってもいい。これについて触れると道を外れてしまうため割愛するが、「ビヘイヴ」というのは「感情が伴っている」ということだけ、ここでは理解して頂きたい。

■プレー能力・戦略戦術的問題との切り離し

以上のような日本代表が抱える問題を、例えば単純にプレー能力(技術とでも言おうか)の問題ととることもできるし、クラブで力を発揮できる選手が代表で発揮できないのは戦略や戦術的な問題(例えばその選手が得意なシステムやゲームモデルではないから)として捉えることも出来る。しかし、この問題は、それらの解釈とは切り離し、別の角度から考える必要があるのではないか。

そもそも日本人に「サッカーで行う行為は全て“ビヘイヴ”である」という認識がない

私はこの非認識状態があらゆる問題の根底にあると仮説を立てている。

つまり「パス」という行為は「ビヘイヴ(振る舞う)」なのである。ただ足を振ってボールに当てるだけの行為は「ビヘイヴ」として成立していない。「狙った場所に蹴れること」自体が、=パスではないのだ。

この動画の2:05〜を見てほしい。一見滑稽に見えるペップ・グアルディオラの行動は、選手に対して「このように振る舞え」と(大袈裟に)指導をしている、と認識することが出来る。サッカーは「ビヘイヴ」という認識をすることで初めてサッカーとしての行為が行われる。パスをするときの姿勢や、表情や、動作、あらゆることがゲームの行く先を握っていることが理解できるはずだし、それにはあらゆる要因が関わり合っていることも意識できるだろう。例えばTRでいくらシュート練習をしても試合で入るようにならないのは、「ビヘイヴ」における「6つの要因」のうち、何かが欠けた状態でTRをしているからである。そして、TRでこの6つの要因を揃えるのは難しい。

■パフォーマンス学からみる「3つの目」

「ビヘイヴ」を語る上で、もう一つ重要なことがある。それは「パフォーマンス学」という学問からヒントを得ることができる。「パフォーマンス学」とは、1979年にニューヨーク大学大学院がパフォーマンス研究学科を新設したことでも知られる、社会学や文化人類学、演劇学、スピーチ・コミュニケーション学、心理学から成る学問である。日本人の第一人者である佐藤綾子氏の著書『非言語表現の威力 パフォーマンス学実践講義』には、「サッカーの振る舞い」において非常に重要なことが書かれている。

①見る目(我見):自分やまわりの景色や相手を普通に見ている目が、第一の目「我見」

②見られる目(離見):相手が自分を見ている目があることを知り、見られている自分の姿を相手の立場から知る目が、第二の目「離見」

③見せる目(離見の見):そして相手にどう見られるかを知って、最高の自分を見せていく自分の「見せる目」が、第三の目「離見の見」

■「見られて」いるから「見せ」なければならない

サッカーというゲームでは、常にこの「3つの目」を意識して「ビヘイヴ」しなければならない。ピッチ上で、あなたは常に「チームメイト」や「相手チーム」をはじめ、「レフェリー」や「サポーター(敵・味方)」そして「ベンチにいる人」に“見られて”いる。日本人はサッカーにおいて「①見る目」を意識することは出来ても、その「②見られる目」を意識することが出来ない。そして「③見せる目」の意識が圧倒的に薄いのである。

見られているのであれば、“見せ”なければならない。これは、選手はもちろん、監督、スタッフ、さらに言えばサポーターにとっても重要な要素だ。ピッチ上では、あらゆる観点であなたは見られている。私はサッカーというスポーツにおいては「③見せる目」が最も重要だと考えている。

相手を「どう見るか」は時に勝敗に影響を与えないが、相手に「どう見せるか」は常に試合の勝敗を分ける。

■「自分に勝つ」という言葉の弊害

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?