『エフェクチュエーション』に学ぶ ”すごい起業家” が実践する「5つの原則」

すごい起業家の方たちの行動って、僕ら一般人にとっては一見理解できないことが多かったりしませんか?

「あの人が能力的に優れているからできるんじゃないか?」

「鋼のメンタルがあるからできることだよな~」

「そんなリスクどうして取れるの?」

など、「何か別世界の生き物」のように距離を置いてしまいがちです(実際、そんな人もごく一部存在しますが)。

…でも、でもですよ。

もしも、起業家たちの行動原理が(少しでも)理解できたらどうでしょう?

特別な能力のない僕ら一般人でも、何かしらマネして再現できるものはないでしょうか?

そこで読んだのが、2023年8月の新刊『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』

…ついに日本でも!と思い一気に読み込み、気づきや要点をSNSやコミュニティで発信しました。

熟練の起業家に共通する「突破力」や「諦めない力」の正体とは…?

— きゃず|事業創造デザイナー (@Kyazuhisa) September 16, 2023

不確実性の高い時代での事業開発や副業にも役立つ、戦略や計画より重要な【5つの思考法】を知りたい方へ

本日〜複数回に分け、大注目の『エフェクチュエーション』を中小企業診断士目線で読み解いていきます!詳細はリプ欄へ▼ pic.twitter.com/RqeZK96PuL

その結果をまとめたのが本noteです。

本記事は約5,000字。約5分でお読み頂けます。

『エフェクチュエーション』ってどんな本?何が凄いの?どんな人向け?

【どんな本?】

ダイヤモンド社から2023年8月30日に発行された、260ページ弱のビジネス書です。

著者は神戸大学准教授の吉田満梨氏と、サイボウズ執行役員の中村龍太氏のおふたり。

前半の理論編を吉田氏が、後半の実践編を中村氏がそれぞれ執筆しています。

章立ては以下の通り。

第1章 エフェクチュエーションとは何か

第2章 手中の鳥の原則

第3章 許容可能な損失の原則

第4章 レモネードの原則

第5章 クレイジーキルトの原則

第6章 パートナー獲得のための行動:問いかけ(asking)

第7章 飛行機のパイロットの原則

第8章 エフェクチュエーションの全体プロセス

第9章 フリーランスとしてのエフェクチュエーション

第10章 企業でのエフェクチュエーションマネジメント

Kindle

単行本

【何が凄いの?】

本書の何が凄いか?それは暗黙知だった起業家の行動原理を形式知化したこと。

「エフェクチュエーション(Effectuation)」とは、熟達した起業家を対象とした意思決定実験に基づき抽出された、不確実性の高い状況における5つの原則(思考様式)の一般理論。

目的ではなく手持ちの手段(資源を)もとに生み出す効果(effect)を重視することから、上記のように名づけられました。

つまり…「突破力」や「諦めない力」とされてきた暗黙知の正体なんです。

この概念、もともとは米国バージニア大学ダーデンスクールの経営学者サラス・サラスバシー教授により2008年に『Effectuation』として体系立てられました。

日本では2015年『エフェクチュエーション 市場創造の実効理論』というタイトルで翻訳書が発行。500ページ弱と非常に網羅的な一方、税込6000円を超えることもあり、これまで日本では手に取るハードルが高く、一部の方々への浸透にとどまっていました。

このたび入門書が出たことで、これから日本国内でも本格的な浸透が期待されています。

【どんな人向け?】

スタートスタートアップ経営者や新規事業担当者はもちろんのこと、副業・兼業を始めたい方、ご自身のキャリアデザインを考えてらっしゃる方にとって、大いに気づきがある内容となっています。

具体事例などの詳細エピソードにこそ価値がありますので、本noteでご興味を持っていただいた方は、ぜひ書籍を手に取ってお読みください!!

さて、ここからは『エフェクチュエーション』より5原則のエッセンスをお伝えしていきます!

❶手中の鳥の原則

【「手中の鳥の原則」とは】

自分が既に持っている「手持ちの手段(資源)」を活用し、何ができるかを発想・着手すること。

事業開発の現場だと、対象とする市場を定めて、競合を分析して、差別化の計画を練って…といった「目的から考える(目的主導)」ことが多くあります。

ですが実は、すごい起業家はその前に「手段から考える(手段主導)」のアプローチをとっていたのです。

要は、「緻密な計画や戦略を立てる前に、そもそも己のことや身近な内部環境から知り、そこから小さくとも具体的に行動できることを考えましょう」ということ。

その際、まず以下を洗い出していきます。

1)私は誰か

2)私は何を知っているか

3)私は誰を知っているか

4)組織や社会の余剰資源

己の手札を知り、周りで余っている資源(人モノカネ情報)を洗い出す。

…これなら、それほどハードルは高くありませんね!

【実践への問い】

「3つの手段+余剰資源」を洗い出してみよう。それらを活かして「すぐに着手可能」な「具体的な行動」を起こせないだろうか?

必ずしも発想時点で「アイデアの優劣」を確信できなくてもOK。あなた自身にとって「意味がある/ワクワクする」ことはなんだろう?

❷許容可能な損失の原則

【「許容可能な損失の原則」とは】

資金、時間、労力、別の機会…自身が「何をどこまで失ってもいいのか?」 を見極めてからコミットし、行動すること。

事業開発の現場だと「期待できるリターン」つまり投資対効果を緻密に計算することが求められますが、実際にはその期待リターンは算出が非常に難しい(というか、だいたい当たらない)ことが多いです。

すごい起業家たちは、それよりも「命がけのジャンプをしない」ことに努めていました。

許容可能な損失を認識し、その範囲内で行動していく。そうすることでムダを減らし、決定的なダメージを食らうことなく挑戦を続けていくことができていたのです。

これ、副業・兼業、転職や独立などキャリアの転機を考える際にも同じことが言えますよね。

ぜひ、以下の二つの視点で考えてみましょう。

1)「本当に必要な資源」はどれくらいか?

2)自分は「何をどこまで失っても大丈夫」か?

これらを考えていくと、必然的に「本当に自分にとって重要な取り組みか?」という問いと向き合うことになります。

【実践への問い】

「本当に必要な資源はどれくらいか?/何を失っても大丈夫か?/その範囲はどこまでか?」を洗い出してみよう

その挑戦は「本当に自分にとって重要な取り組みか?」を考えてみよう

❸レモネードの原則

【「レモネードの原則」とは】

予期せぬ事態が起きた場合、むしろそれをテコに「新たな行動のための手段(資源)」として活用すること。

計画や戦略でガチガチになっていると、思わぬ想定外のことに対して思考停止になりがちです。でもすごい起業家たちは、そんな「酸っぱいレモン」を受け取ったとき「甘いレモネード」に変えるような行動をとっていました。

そもそも世の中は「不確実性」で満ちています。物事の変化も早く、正確な予測自体が難しいのです。

特に新たなビジネスを作り市場を獲得していくとき、私たちは「真の不確実性(ナイトの不確実性)」に向き合うことになります。

そんな時、打ち手がないわけではなく、偶然をテコにして活用する、という行動原理が役に立ちます。

1)知覚:予期せぬ事態に気づく

2)リフレーミング:現実に対する捉え方を変える

3)拡張:予期せぬ事態をきっかけに「手持ちの手段(資源)」を拡張する

4)発想:拡張した手持ちの手段(資源)をもとに「何ができるか」を発想する

これら4ステップを意識して、予期せぬ事態への向き合い方をちょっと変えてみましょう。

【実践への問い】

あなたが直面している不確実性は「壺1~3」のどれだろう?

予期せぬ偶然をテコにして、新たにどんなことができるだろうか?

❹クレイジーキルトの原則

【「クレイジーキルトの原則」とは】

競争よりも共創。手段を持ち寄りパートナーシップを構築し、新たな資源とビジョンを取り込むこと。

アイデアが本当に有望な事業機会になるかどうかは、そこに何かしらのコミットメントをしてくれるパートナーが現れることがカギ。

すごい起業家たちは、はじめからカッチリとした計画をしていたわけではありません。他者と積極的に出会い、手段と想いを交わし合う中で、パッチワーク(キルト)のように共創して新たな価値を創っていったのです。

(こぼれ話)本記事のタイトル画像は、Canvaの画像生成AI機能「Text to Image」で「手中の鳥、天秤、レモネード、キルティング、飛行機とパイロット」と入力して作成しました。

これを考えるにあたり、日本では『藁しべ長者』の物語が参考になります。

藁しべをつかんだ青年は、様々な人と出会い、価値を交換し合いながら、最終的に大きな屋敷を手に入れました。まさにクレイジーキルトの原則を地でいっていたのです。

未来のパートナーは待っていても現れません。自らの手持ちの手段と許容可能な損失を可視化したうえで、様々な場所に出かけ、相互理解を深めることで初めてパートナーに出会える可能性が高まるのです。

【実践への問い】

あなたが将来的にパートナーシップを組みたい相手にとっての「手持ちの手段」と「許容可能な損失」を考えてみよう

相手が経済的な見返りだけを期待しているとは限らない。あなたの夢やビジョンはなんだろう?相手はそれを見ているかもしれない

❺飛行機のパイロットの原則

【「飛行機のパイロットの原則」とは】

予測ではなくコントロール可能な活動に集中し、望ましい成果に帰結させること。これまでの❶~❹の原則全体を取り巻く概念です。

そもそも、飛行機には「オートパイロット」「人力運転」の二つのモードがあります。

これは事業にも当てはめることができます。あるていど視界良好なときは自動運転でOK。ですが、「不確実な状況下でのコントロール」が求められるとき、パイロットが自ら操縦桿を握り、目的地へと辿り着くことが必要となるのです。

これらは、『両利きの経営』における事業の「深化」と「探索」に置き換えられます。

【実践への問い】

あなた自身の「コントロール可能な活動」「コントロールが必要な活動」はなんだろう?

2つの運転モードは補完関係。事業の「深化」と「探索」を使い分けよう

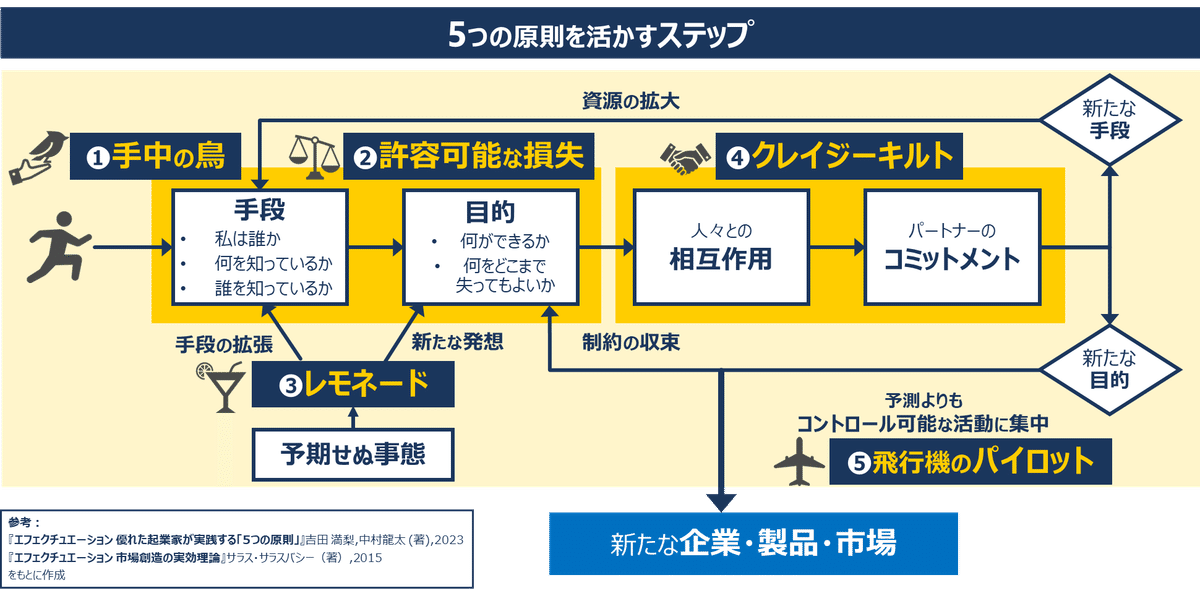

まとめ:エフェクチュエーションの全体像

『エフェクチュエーション』の5原則を活かし、新たなものを生み出すステップを図解すると以下のようになります。

各原則は単独で成り立つわけではなく、互いに影響し合っています。

すごい起業家に共通していたのは、計画や戦略だけに頼るわけではなく(もちろん計画や戦略も大切ですが)、原則を各場面で織り交ぜながら新たな企業・製品・市場を生み出していく行動そのものでした。

そして、それら原則は私たちひとりひとりが意識することで血肉にしていけるのです。

▼エフェクチュエーションの概念を知らなかったときのエピソードですが、僕自身の過去の経験でも、手段主導で新たなものを創っていったことがありました

ここまでお読み頂き、ありがとうございました!

最後に、この場をお借りして、本記事執筆にあたりTwitter・Facebook・コミュニティなどでフィードバックをくださった方、そして本書を通して貴重な気づきを沢山くださった著者の吉田満梨氏・中村龍太氏に御礼申し上げます。

よろしければ「スキ」やシェアをお願いします。また「フォロー」いただけると励みになります!

最新情報をLINE公式アカウントで配信しています。

友だち追加頂けると嬉しいです!

https://lin.ee/svbI18y

Twitterもやってます。宜しければフォロー(@kyazuhisa)嬉しいです!

おまけ

ここまでお読み頂いた方限定で、ストアカで開催しているオンライン講座の優待URLをご案内しています。宜しければぜひ活用ください!

【AI時代の「一生使える思考力」入門】ビジネス思考法はじめの一歩

【20% OFF優待】(本noteをお読み頂いた方限定で、通常5,000円の講座が1,000円OFFの4,000円で受講いただけます!)

▼新規事業のつくり方を知りたい人へ

▼新規事業・スタートアップのおすすめ書籍を知りたい方へ

▼新規事業担当者になったら何をすればよいか?を知りたい方へ

▼このnoteの書き手ってどんな人?という方へ