ぬりえのくに

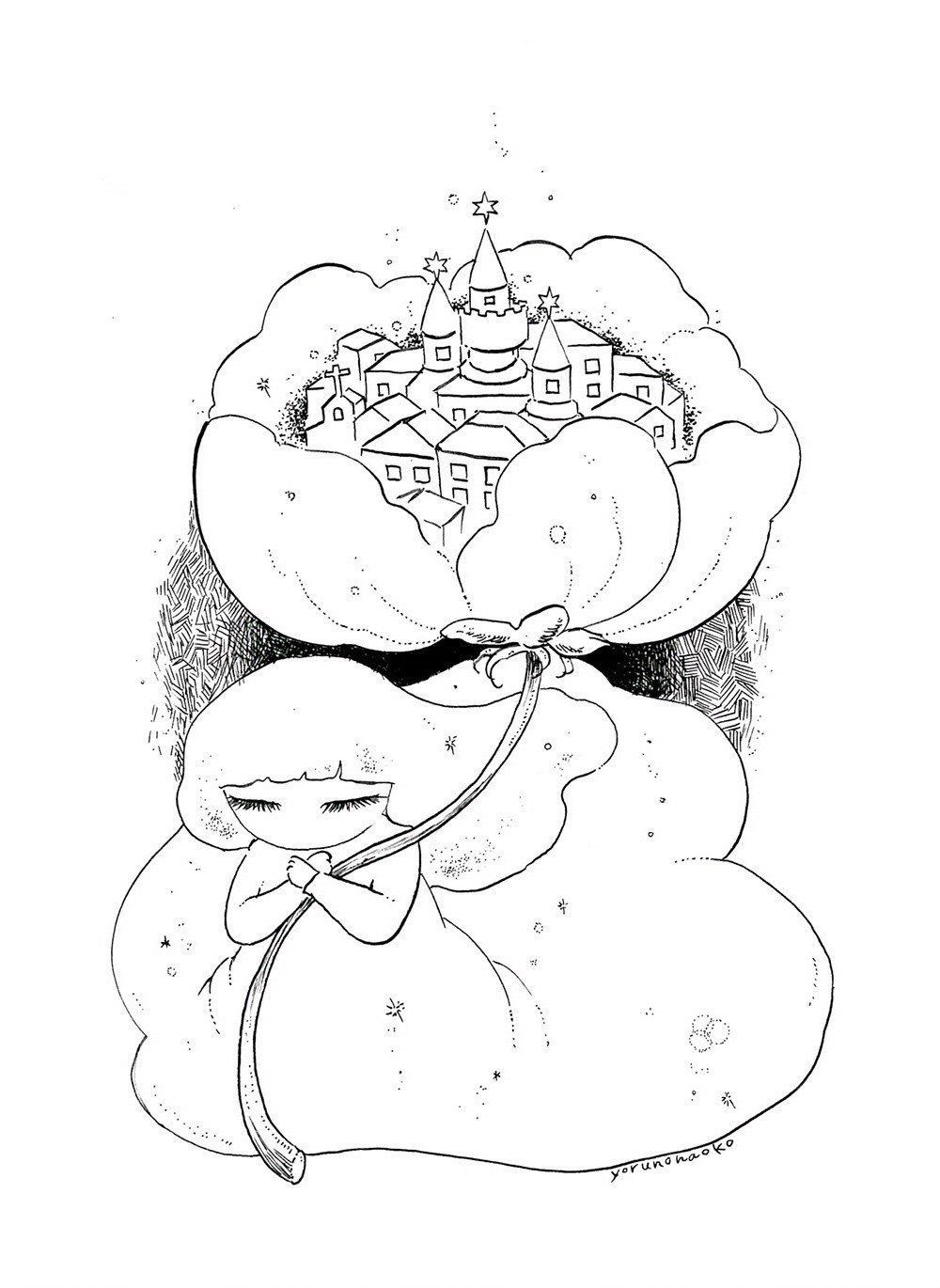

(イラスト よるのなおこ)

遠い昔、海の向こうの物語。

その国の王様はたいへんな変わり者で、もう何十年も前に、国中から白と黒以外の色をなくすお触れを出しました。花屋さんの花も、肉屋さんの肉も、八百屋さんの野菜も果物も、それから街を囲む青い外壁や、城へと続く黄茶けた石畳、王様と王妃様の金銀のきらびやかなお召し物まで、みんな白黒になってしまいました。王様は、ついには空も太陽も海も土地も全て塗り潰してしまい、そのせいでまるで年がら年中、国全体が雪の降る夜のようでした。いつしかその国は〈ぬりえのくに〉と呼ばれるようになりました。

しかしどうしても、色を奪えない存在がありました。それは生まれながらに様々な色を持った、〈色つき〉の子供たちです。王様が〈色つき〉の大人たちをみんな殺してしまってから、街は白黒の大人たちばかりになりました。子供を殺せないのは、この国の古い言い伝えで、幼い子供を死なせる者は、口が利けなくなってしまうとされていたからです。王様は仕方なしに、街外れに孤児院をつくり、〈色つき〉の子供たちを閉じ込めました。そして十二歳になった子供から順番に、死刑にしました。

しかし〈色つき〉の子供たちはなかなか減りませんでした。白黒の大人たちの夫婦から、〈色つき〉の子供が生まれることがあったのです。〈色つき〉の子供が生まれると、役人たちは夫婦から子供を無理やり取り上げて、あの街外れの孤児院に連れて行きました。〈色つき〉の子を産んでしまった母親は、魔女として過酷な拷問を受けて命を落とし、父親は全財産を没収されて乞食になりました。夫婦の血縁の者は冷たい視線にさらされ、差別を受け、辛い生活をしなくてはなりませんでした。

しかしやっぱり、〈色つき〉の子供たちは減りませんでした。一人が処刑されると、代わりに一人の赤ん坊がやってくるといったふうに、孤児院には常に同じ数、百五十人の子供がいました。いなくなる子供と、やってくる子供は、必ず同じ色を持っていました。

ある時、同じ日に十二歳になった、黄色と青色の双子の兄弟が役人に呼び出されて銃殺され、その翌日に、また双子の黄色と青色が、孤児院に連れて来られました。二人はまだ乳飲み子で起き上がることもできませんでしたが、優しい鮮やかなお兄さんやお姉さんたちのおかげで、すくすくと育ちました。読み書きをおぼえ、図書室でたくさんの本を読みました。お兄さんやお姉さんたちは、毎月のように処刑され、減っていきました。黄色と青色の双子にも、すぐに弟や妹ができ、二人が七歳になるころには、もうすっかりお兄さん顔をして、小さな子供たちの世話をしました。

孤児院の前に狭くて白い草原が広がっていて、そこで子供たちがはしゃぎ回ると、まるで白いキャンバスにクレヨンを走らせているようでした。黄色と青色は、白黒の服を着て、白黒のボールを追いかけ、白黒の空に明るい声を響かせました。〈色つき〉の二人はまだ、自分たちの運命を知りませんでした。

孤児院は高い鉄柵で囲まれているので、子供たちは出ることができません。しかし長い年月の末に、鉄柵には太い蔓が幾重にも巻きついていました。いたずら者の黄色と青色は、蔓に足をかけて柵を越え、脱走しました。そして街の中で、追いかけっこをして遊びました。〈ぬりえのくに〉を塗り潰すみたいに、まんべんなく、縦横無尽に駆けまわりました。二人に悪気はありませんでしたが、白黒の大人たちはみんな驚いて声を上げ、白黒の子供たちはみんな怖がって泣き出しました。二人は日が暮れる前に腕の太い役人たちに捕らえられ、孤児院に連れ返されました。お兄さんやお姉さんたちに叱られながらも、二人は外で体験した広々とした街の景色に思いをはせました。それから二人は何回も脱走しました。蔓は取り除かれましたが、納屋で見付けたはしごや、孤児院の図書室にある机と椅子を使って、何度も何度も外に出ました。二人はある日お城の前に行きました。冷たく真っ白な壁がそびえる大きなお城に、二人は圧倒され、恐ろしい気持ちになりました。二人は壁に沿ってぐるりと一周しました。金属とも土ともつかない純白の壁は染み一つなく、二人の色を消し去る巨大な消しゴムみたいに完璧でした。

ふと黄色が壁の内側に立つ塔を見やると、そのてっぺんに小窓があって、そこに鮮やかな赤色の子供が見えました。黄色が声を上げると、青色が振り向く前に、赤色は窓の奥に引っ込みました。

――あれは、お姫様だ。お姫様は〈色つき〉だ!

黄色がわめくと、すぐに役人が集まってきて、二人をひどく殴り、縛り上げて、孤児院に引きずり込みました。青色は体中擦り傷だらけになり、黄色は右腕の骨を折りました。

それでも二人は懲りずに何度も孤児院を逃げ出しました。

――お姫様は〈色つき〉だ! お姫様は〈色つき〉だ!

叫びながら走り回りました。

――お姫様が〈色つき〉だって?

――そんな馬鹿な!

街中の大人たちは声を揃えて驚きました。双子が役人たちに連れ去られた後も、街の人たちの動揺は続きました。中でもひときわ憤ったのが、〈色つき〉の子供が産まれた家の、血縁の者たちです。彼らの中には、自殺した者や、街を出ていった者も多くありましたが、集まれば何百人にもなりました。

――王様の財産は没収だ!

それまで差別されてきた人たちが団結して城に押し寄せ、声をそろえて叫び、番兵に詰め寄りました。たった二人の番兵たちは最初は大仰に偉ぶりながら、抗議する人たちを追い払おうとました。しかしあまりの勢いに、やがて困り果ててしまいました。

――王様を出せ! 姫を出せ!

次第に民の声は大きくなります。普通の国民たちにも抗議の輪が広がり、街中から人々が押し寄せてきます。白い鎧を身に付けた兵士長がたくさんの兵隊を連れて現れ、暴徒たちを押し返そうとしました。人々は声をそろえて歌いました。

〈色つき〉の子が産まれたら

母は吊られて鞭打ちさ

〈色つき〉の子が産まれたら

父は裸で物乞いさ

お姫様は〈色つき〉だ

王妃はどうしてくれようぞ

お姫様は〈色つき〉だ

王様はどうしてくれようぞ

困った兵士長が王様に訴えると、王様は門を開けるように命令しました。開け放たれた門から人々がなだれ込みました。たちまち城の前の広場は白黒の人たちでいっぱいになりました。王様はバルコニーから国民に語りかけました。私たち夫婦には子供はおらん。姫が〈色つき〉だというのは真っ赤な嘘で、孤児院の呪われた子供たちが言いふらした出まかせだ。信じれば心に悪魔が宿り、魂を食らうだろう。立派なあごひげをたくわえた王様は両手を大きく広げ、落ち着いた口ぶりで言いました。王妃はそのすぐそばに立ち、口元にかすかな笑みをたたえながら、民に優しいまなざしを送っていました。

人々は意気消沈して静まり返りました。いないものを見せることはできない。誰かが言うと、同調はすぐに波及しました。先ほどまでの喧騒がなかったかのように、人波は引いていきました。

人々がみんな帰ってしまったのを見て、安心した王様は一人であの高い塔を登りました。長い長い螺旋階段を乗った先にある牢屋の中に、椅子に座り、一人で本を読む赤色の娘がいました。王様が鍵を開けて牢屋に入ると、赤色は本を閉じて王様の方に顔を向けました。

――おお、わが娘よ! 窓を開けてはならぬと、あれほど申したではないか。お前のその醜い姿を盗み見て、小悪魔たちが悪い噂を言いふらしたのだ。そのせいで私は今日また一つ罪を重ねた。娘はおらぬと、一万の群衆の前で嘘をついたのだ。

――ごめんなさい、お父様。部屋の空気を入れ替えるために開けたの。そうしたら窓の外に、絵の具のように美しい子供が二人見えたの。私、言いつけを忘れて身を乗り出してしまったわ。きっとあの子たちに見られたのね。

――やはり悪名高い孤児院の〈色つき〉どもだな。あの双子の母親は八つ裂きにし、父親は飢えてのたれ死んだが――どうやらそれだけでは邪が晴れんらしい。十二になったら、今までにないようなむごたらしい刑罰で、公開処刑にしてやろう。両腕両脚を切り落とし、目耳鼻口を潰し、飢え死にするまで逆さ吊りだ。

王様が言うと、お姫様は言葉を失い、ビクビクと震えました。その場にへたりこみ、顔を青くして、瞳には涙を貯めました。姫がうつむくと、長い髪がはらりと床の上に垂れました。

――そんなに悲しむな、娘よ。お前ももうすぐ十二になるが、なるべく苦しまないように死なせよう。そうだ、お前の本当の母親のように、国でいちばんの銃の名手の一発で、心臓を一瞬にして撃ち抜くことにしよう。そして、小高い丘の上の、銘のないつるりとした墓石の下で、呪われた運命から解き放たれ、安らかに眠るのだ。

お姫様は声を出さないように口元を押さえて泣きました。

黄色と青色は暴動があった日にも役人に捕まって大けがをし、それ以来、外には出ませんでした。二人は孤児院で弟や妹たちの世話に励みました。そして、絶対に外には出てはいけない、と教え込みました。二人は外での経験を決して弟たちに話しませんでした。図書室で本を読み、孤児院の庭で走り回り、夜には星を数えながらいくつもの季節を過ごし、あっというまに十二歳の誕生日を迎えました。

役人が迎えにきました。二人は手を縛られて目隠しをされ、お城に連行されました。閉じ込められたのは、湿ったレンガの壁で囲まれた、地下室の牢屋です。役人が処刑の準備をしている間、二人はこの狭い牢屋の中で、ひんやりとした空気の中に混じるかびの匂いを嗅ぎながら、短かった人生の思い出を話し合いました。

――あの時見たのは、きっとお姫様だよ。あの赤色の……

黄色が話しだすと、隣の牢屋との間にある小窓から、女の子の声がしました。

――もしもし、もしかして、あなたたちは……

それはお姫様の声でした。黄色と青色とお姫様は、偶然にも、全く同じ日に生まれたのです。お姫様も、処刑を待つために、地下牢に移されていました。青色が壁によじ登って小窓を覗くと、お姫様と目が合いました。お姫様は笑いました。絵の具みたいにきれい、と言いました。青色は、君もね、と言って笑い返しました。

三人は壁越しに、夢中で話しこみました。お姫様は塔にいる間にたくさんの本を読んでおり、それは双子も同じでした。だから好きなおとぎ話の話や、長く短い人生の、わずかな思い出を交換しました。もう死んでしまう身の上の彼らに、隠し事などありませんでした。お姫様は生まれて初めて、友達ができました。それも、同じ誕生日の、双子の兄弟です。お姫様は嬉しくて泣きました。泣きながら笑い、そして話しました。双子もまた笑い、そして泣きました。

――そろそろ時間みたいだわ。

三人がうちとけて何時間かたつと、お姫様はそう言い、兵士に連れられて出てゆきました。彼女の声は震えていました。短い間だけではあっても、双子とお姫様は大切な友達でした。双子は心が引き裂かれたような、苦しいほどの寂しさを感じました。

処刑室は殺風景な真四角の部屋でした。後ろ手に縛られたお姫様は、銃を構える兵士長に訴えました。どうか、お父様に会わせてください。兵士長は、それは聞けない、伝言なら私からお伝えするから、どうぞ言い残すことのないように、と言いました。

――あの双子を、私と同じ墓石の下にお埋めください。あの子たちは、私の、最初で最後の友です。今までずっと狭い塔の上に閉じ込められ、退屈で、孤独で、寂しい人生を過ごしました。牢屋の中であの双子と話し、あんな風に泣き、笑ったのも、最初で最後でしょう。だから、せめて魂だけの存在になってからならば、大切な友達と思う存分に、風の中で踊り、草の上を飛び回りたいのです。こう思う私は、贅沢でしょうか?

兵士長は、答えませんでした。そして、もう言いたいことはないか、と冷たく言い放ちました。

――あの双子は、とてもむごい方法で死ぬと伺いました。ならばどうか、私を彼らの身代わりにしてください。彼らの体を切る代わりに、私の体をお切りください。彼らを飢えさせる代わりに、私を飢えさせてください。

兵士長は戸惑い、銃を下すと、処刑室から出て行きました。お姫様は兵士に見張られながら、兵士長の帰りを待ちました。

兵士長の報告を聞いた王様は、機嫌を悪くしました。玉座により深く座り、溜め息をついて眉をひそめ、あごひげを撫でました。すると、そばに立っていた王妃様が、悲しそうな表情をして、王様に耳打ちしました。王様はあきらめた様子で、神妙な面持ちで控える兵士長に命令しました。

――娘の申す通りにせよ。

お姫様だった赤い娘は、黄色と青色の身代わりになり、悪い噂を流した魔女として、街で一番広い広場で、処刑されました。白黒の大人たちが見守るなか、両腕両脚を切り落とされ、目耳鼻口を潰され、逆さ吊りにされました。赤い娘は飢え死にするまでもなく、わずか数刻で息絶えました。黄色と青色は誰も知らないうちに、一列に並んだ兵士たちが放った、数十発の銃弾を浴びて死にました。

翌日、孤児院に新しい赤ん坊が連れて来られました。彼らは三つ子で、黄色と青色の男の子と、赤色の女の子でした。出ていった人数より、入ってきた人数のほうが多かったので、子供の数は、初めて百五十一人になりました。

処刑された三人は娘の遺志の通り、小高い丘の上に、同じ墓石の下に埋められました。〈ぬりえのくに〉を見渡せる、自然の豊かな丘の上です。鳥がさえずり、虫が鳴き、かすかに潮の匂いのする風が流れる、静かで美しい場所です。平和で、それ以外何もありませんでした。

ある日、白黒のその丘に、赤い花が咲きました。親指ほどの大きさの、小さな小さな花です。それに誘われるかのように、黄色と青色の二羽の鳥が、墓石の上に止まりました。

すると不思議なことが起きました。その鳥たちが鳴くたびに、赤い花が開くのです。

――ピピッ……

また一つ。

――ピッピッ……

また一つ。

その場所はすぐに赤い花で埋め尽くされました。気付いた役人たちが草刈りをしましたが、なぜか、その花は一向になくならず、一日もしないうちに花畑は元通りになりました。二羽の鳥は街中を飛び回り、白黒の景色に明るい声を響かせました。たちまち街中が、色鮮やかに染められました。花屋さんの花も、肉屋さんの肉も、八百屋さんの野菜も果物も、街中の人々や建物が、様々な色を取り戻しました。それを見た王様はあわてて色を奪おうとしましたが、もうどんな色も王様の力に負けませんでした。王様はしだいに心を病み、一年もしないうちに死んでしまいました。

こうして白と黒だけの〈ぬりえのくに〉は、色彩豊かな〈ぬりえのくに〉に変わり、今はどこか大きな国の一つの街となって、世界地図に彩りを添えています。その街の小高い丘の、絶えることのない赤い花畑は、平和の庭と呼ばれ、市民たちの憩いの場として愛されています。しかし、中央にちょこんと据えられた、すべらかな石の下に、三人の子供たちが眠っていることや、そもそもそれが墓石であることを、人々は知りません。でも、その石に耳を当てると、楽しそうな子供たちの笑い声がかすかに響いて、とても温かい気持ちになれるのだそうです。

(おわり)

"Kingdom of Coloring": (C) Kazu Mochida 2013

Illustraions: (C) Naoko Yoruno 2017

![持田 和踏 [Kazufumi Mochida]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/85664920/profile_3e34c009538124ce0974cd924b6e6bc0.jpeg?width=60)