でじたる箱庭計画 試行錯誤(360°カメラ) その2

標高1200mのこの辺りでは朝方に氷点下10度以下で極寒なので、ご近所での撮影は・・・(タイトルの写真は森の住民の足跡です。この特徴的な足跡はウサギ)

ということで少し前に撮影したデータで試行錯誤をしています。

前回の360度カメラの使い方の試行錯誤を行いましたが、今回は、他のカメラで撮影した画像を組み合わせることで、画質を改善できないかを追加で試行錯誤しました。

今回の試行錯誤のネタ

前回確認した360度カメラ画像から生成したモデルの画質(解像感)が画質の良い他のカメラで撮影した画像と組み合わせることで改善するか確認をすることとしました。なお、目的に合わせて新たに撮影したデータではなく、過去に撮影したデータを使いましたので参考程度にななるかな〜といった位置付けでの試行錯誤になります。

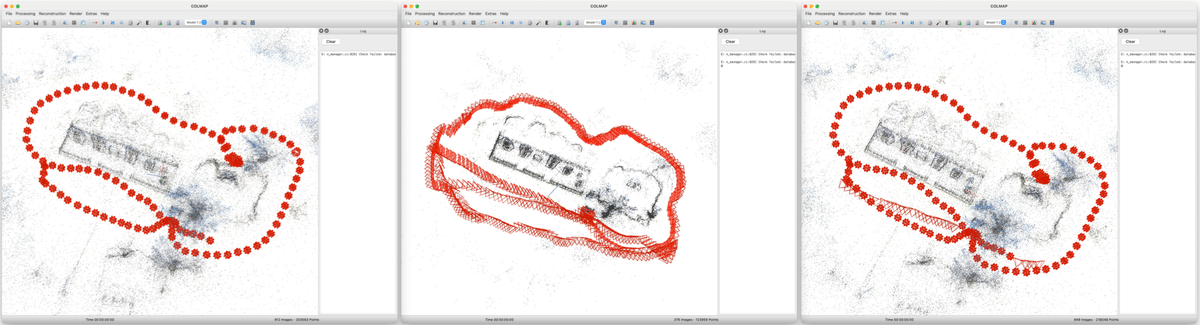

撮影データ1: 360度カメラ(insta360x4)

撮影データ2: コンパクトデジタルカメラ(SONY RX100M3)

撮影データ3: 撮影データ1+撮影データ2の一部 生成した画質の改善を期待

石碑の前面の部分にコンパクトデジタルカメラの画像を追加してみました。

各撮影データのアライメント結果

結果

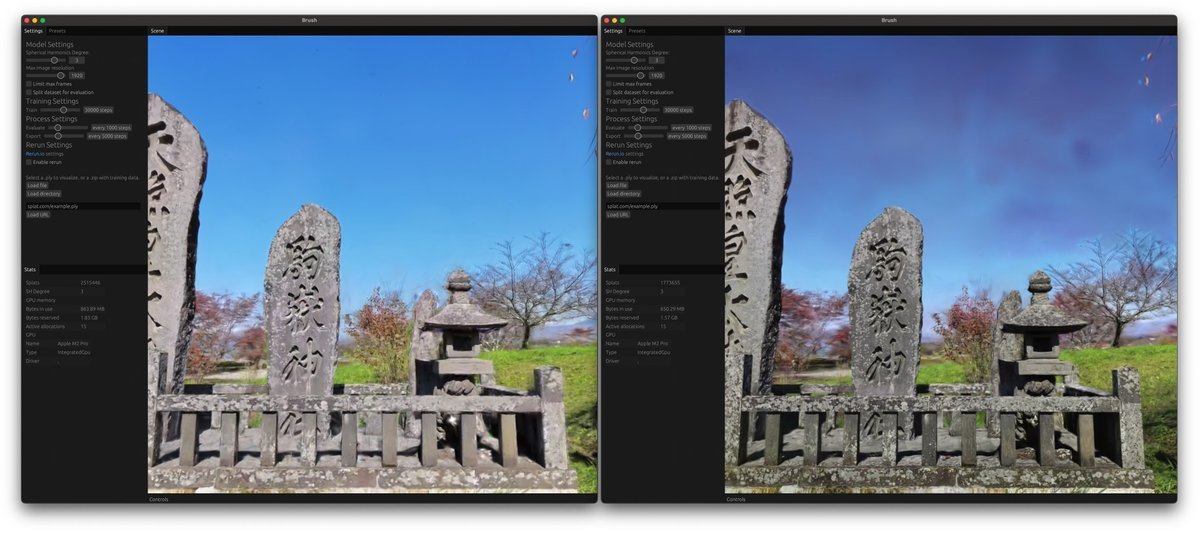

感覚的には解像感が改善したと思いますが、今回の撮影データでは顕著な改善までには届かないかな〜といった感じだと思います。

今回の撮影データ自体が、撮影対象がくっきりはっきりしたもので、かつ、天候も良かった撮影条件の影響もあり、360度カメラでもそこそ解像感があったことと、コンパクトデジタルカメラの露出特性で濃いめの色合い(今回は撮影データの露出などを未調整で使いました)の影響もあるかと思います。

拡大したもの比較では、露出の影響もあるかと思いますが、撮影データ3(360度カメラ+コンデジ)の方が解像感が高いよう思います。

360度カメラと他のカメラの組み合わせは、撮影の手間が大きく増えないな範囲で、360度カメラのメリットである広い範囲でのモデル化とそこそこの解像感を得る方法として可能性を感じました。

360度カメラのメリットの確認:撮影データ2と撮影データ3比較

当然ですが、360度カメラの撮影データを組む合わせているので、全方位のモデル化がある程度できています。背景、遠景を合わせモデル化したい「デジタル箱庭計画」では360度カメラは有用なので、なんとか使いこなす方法を継続して試行錯誤したいと思います。

おまけ

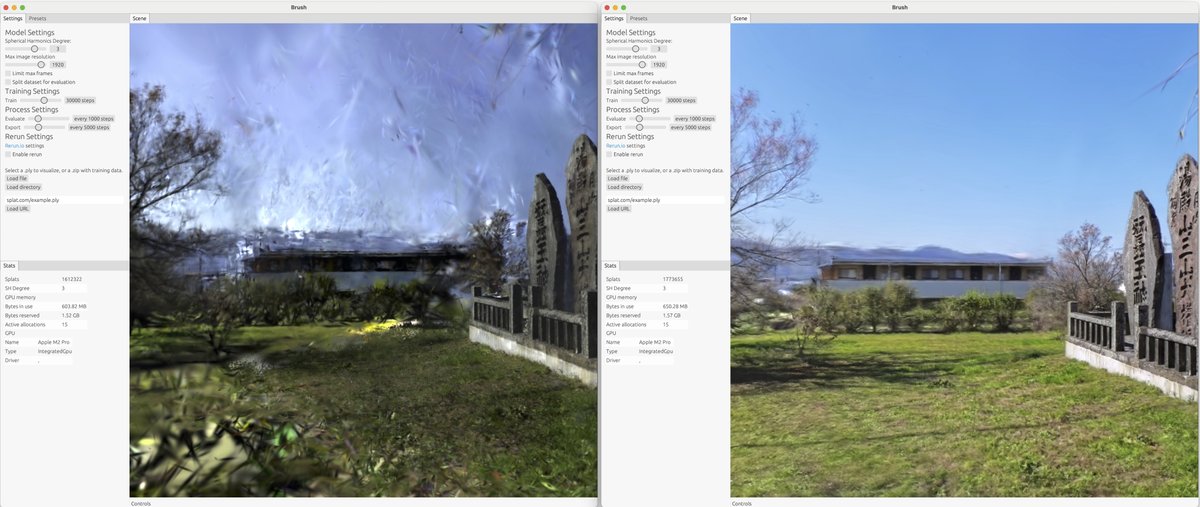

3DGSのトレーニングの繰り返し回数の際で解像感はどの程度変わるのか?

繰り返し回数 10,000、30,000、100,000 で生成したモデルの解像感にどの程度の差異が出るかの参考です。3DGSでのモデル化が比較的苦手な看板の文字の部分で比較したみました。

10,000回(左)、30,000回(中)、100,000回(右)

上記の部分を拡大

10,000回(左)、30,000回(中)、100,000回(右)

繰り返し回数が増えるほど解像感は向上するのが確認できましたが、30,000回と100,000回の差異はあまり大きいと感じませんでした。よくデフォルトとなっている30,000回は計算コスト(時間)を考えると合理的な選択ではないかと思いました。

以上、今回はここまで

追伸 お知恵拝借のお願い

ubuntuでハイバネーションの設定で苦戦しています。色々と試行錯誤しているのですが、GUIまでは復帰できるのですが、CUDAを使っているアプリが復帰できなくで苦戦中です。アドバイスをお願いします。

Windowsのハイバネーション(休止)ではWSL上のCUDAを使っているアプリまできちんと復帰できるのですが・・・