個人情報保護士認定試験の勉強方法

こんにちは。風音屋データエンジニアの妹尾です。

個人情報保護士認定試験を受験し、無事合格したので試験の概要と勉強方法についてまとめました。

認定試験の受験を通して、個人情報保護法の基本的なポリシーや、個人情報を取り扱う上での注意点や勘所を掴むことができました。

個人情報の取り扱いに関する知識は、人事、経理、法務、営業、情シスなど、どんな職種の人にとっても重要です。

データ職の人だけでなく、個人情報保護士認定試験の受験を検討している方の参考になれば幸いです。

受験の経緯と認定試験に対する期待

データ基盤の開発プロジェクトを進める中で、個人情報の取り扱いについて考える機会がありました。

データのプロフェッショナルとして、プロジェクトを円滑に推進できるよう、体系的な知識を身につけたいという気持ちから受験するに至りました。

認定試験は期待を満たすものだったか

体系的な知識を身につけるという目的は達成することができたと考えています。

個人情報保護法の基本的なポリシーや、個人情報を取り扱う上での注意点や勘所を掴むことができました。

資格を取得するという明確なゴールを設定することで、効率的に知識を身につけることができたので、受験して良かったと感じています。

日々の業務でも、情報の内容に応じて「適切な公開範囲になっているか」などを自然と意識できるようになると思います。

一方で、実践に落とし込むためには、学習した内容を理解した上で、自分が所属する組織に合ったセキュリティ・プライバシー戦略について考える必要があります。

そのため、補習として「個人データ戦略活用 ステップで分かる改正個人情報保護法実務ガイドブック」という本を読みました。

受験した後に読むと、法文で学んだ内容が噛み砕いて解説されているので、理解が深まりました。

「こういうケースはこういう点に特に注意しよう」といった内容が記載されているので、自分ごと化して読み進めることができます。

個人情報保護士認定試験について

個人情報保護士認定試験とは

一般財団法人 全日本情報学習振興協会が実施している民間の資格試験です。

「個人情報保護法・マイナンバー法を正しく理解すること」「企業や公的機関の実務における、個人情報の管理・運用方法について理解を深めること」を目的としています。

試験は年に4回(3,6,9,12月)開催されます。詳細の日程については以下の公式ページからご確認いただけます。

全日本情報学習振興協会のウェブサイトから受験の申し込みが可能です。

試験の構成

問題数は100問で、課題Ⅰ、課題Ⅱから成ります。

各課題70%以上とることが合格ラインなので、バランスよく学習する必要があります。

課題Ⅰは、個人情報保護法やマイナンバー法についての問題で、課題Ⅱは情報セキュリティに関する問題です。

記述式や論述式の問いはなく、すべて択一式問題です。

公式ページで参考問題が公開されています。

試験の注意点

試験時間は150分です。試験中に離席、あるいは途中退席ができません。

オンラインで受験することができますが、360度Webカメラが必要です。(受験者には全日本情報学習振興協会が無料で貸し出しを行っています。2024/10/1より送料が受験者負担になったようです。)

受験までに本人認証、認定カード用の証明写真をアップロードする必要があります。写真データの提出が無いと受験できません。

勉強方法

学習時間について

「個人情報保護士 勉強時間」で調べると、20時間から30時間が目安であるという情報が目に入ります。

私の学習時間の合計も大体この程度でした。

ですので、この時間と自分が週に勉強に充てることができる時間を基に試験日から逆算して、勉強を開始するとよさそうというのが私の見解です。

ざっくり現実的なスケジュールが見えたら、受験を申し込んでしまうことをおすすめします。

実際にやったこと

やったことは、以下の2つです。

過去問を解く

頻出の単語やよくわからなかった問題については検索して調べる

私は「改訂5版 個人情報保護士認定試験公式精選過去問題集」を3周して試験に挑みました。

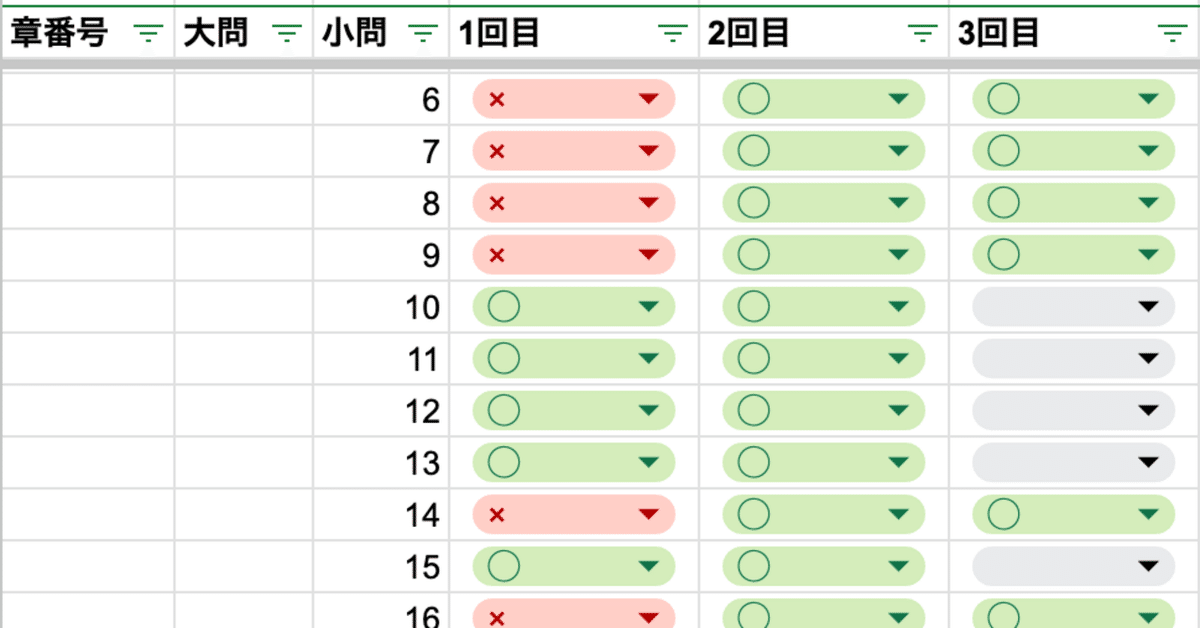

以下のようなシートを用意し、自分が確実に解ける問題とそうでない問題の区別がつくようにしました。

具体的には以下のようなポリシーで勉強を進めました。

正解したら◯、間違えたら×、もう一度同じ問題を解いて、正解できるか不安なものは△をつける。

2回正解した問題はもう解かない。

2回以上間違えた問題は3周目を解く。

知識問題なので、インプットをどれだけ増やせるかと、どれだけ取りこぼさず記憶できるかがキーになると思います。

感想

大変だったところ

課題Ⅰは個人情報保護法・マイナンバー法の正誤問題なのですが、法文の難解さに立ち向かうのが大変でした。

集中力が持続しない日はインプット(新しい問題を解くこと)はやめて、アウトプット(すでに解いた問題の復習)に専念することをおすすめします。

既存知識ではなかなか太刀打ちできない問題も多く、過去問の1周目の正答率は6割を切ってしまいました。

また、序盤に個人情報保護法の歴史に関する問題が出題されます。

学習してる時は「そんなに重要じゃないか」とさらっと目を通す程度で済ませてしまったのですが、試験本番でめちゃくちゃ後悔したので、個人的にはちゃんと学習しておくことをおすすめします。

点数の占める割合としては小さいのですが、序盤で見当もつかない問題が出てくると、出鼻を挫かれてメンタルに影響します。

課題Ⅱは基本的なセキュリティの話です。ここからは問題文のややこしさが極端になくなるので、比較的楽に解けると思います。私がエンジニアであるということがアドバンテージになっていたとは思いますが、あくまで知識問題ですので過去問の内容を押さえておけば職種関係なく正答できる内容です。

手応えは「まあ、受かったかな」という感じだったので、点数をもっと取るためにはテキストでカバーされてる範囲を網羅する必要があったと考えています。

また、自分の関心が高い状態で受験したので、効率的に知識を身につけることができたと感じています。

だからこそ、多少投資してでもテキストを購入して読み込んだり、授業を受けたりしておけば、もっと色々発見があったのかなと思いました。

試験と一緒に講座や講習の申込もできるみたいなので、ご興味のある方は受講を検討してみてもいいかもしれません。

良かったところ

大変だったところと同じく課題Ⅰです。個人情報保護における重要な論点やおおまかなポリシーを掴むことができました。

また試験というより過去問についてですが、似たような問題が何個か出題されるので反復学習できて良かったです。

個人情報関連の知識を身につけるという観点以外でも、法文のような難しい文章を精読する練習になった点は良かったと思います。

150分という試験時間を乗り切る集中力を養うための訓練にもなったと思います。

最後に

今回は、個人情報保護士認定試験の勉強方法についてご紹介しました。

職種に限らず、日々の業務で個人情報を取り扱う機会はありますし、仕事以外の場面でも自分の個人情報をなにかのサービスに登録する機会はあると思います。

もしこの記事を読んで、少しでも興味が湧いた方は、個人情報保護士認定試験の受験を検討されてみてはいかがでしょうか。

#個人情報保護士 #個人情報保護士認定試験 #勉強 #勉強法 #資格

#勉強記録

風音屋は「プロフェッショナルな人材が集まり、成長し、活躍できる環境」を目指しています。

データエンジニアやコンサルタントを中心に、各ポジションを絶賛採用中です。プロフェッショナルとして活躍し、社会に貢献できるように、一緒に切磋琢磨していきましょう。

少しでも「いいな」と思ってくださったら、ぜひ応募フォームよりご応募ください。