徹底解剖:ピアノ名曲選 Vol. 2【ラフマニノフ:絵画的練習曲 Op. 39-9②】

皆さんこんばんは!ラボムジがお送りする【徹底解剖シリーズ】、今回は《ラフマニノフ:絵画的練習曲Op. 39-9》の第2回です!

ピアノを習っていても意外と目を向けたことがないであろう《ものすご〜く細かなポイント》に着目したマニアックなコンテンツを配信していきますよ〜🔍

さて前回は曲全体の1/3くらいまでを見てきました。今回は中間部から最後まで、一気に駆け抜けましょう!

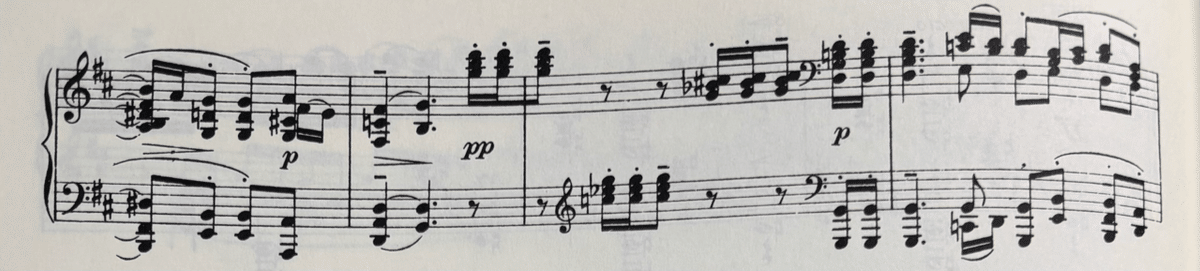

早速細かい書法にワザあり!pp直前のC音にはテヌートがありません…なぜ?

そう、次のフレーズに弾みをつけるためですね。同じような例が実は曲の冒頭6小節目の頭にもあります。チェックしてみてください☑️

そして四角で囲った2つ目、これは中間部で何回か出てくる音形ですね。しかしテヌートを使ったこのアーティキュレーションが出てくるのは最初の一回のみ!丁寧に仕上げたいところです。

同じ曲集の第4番も拍子記号を省いて書かれていますが、行進曲風という印象として通じるところがありますね。♯系と♭系の和音で区別して表現を考えるのも一手かと。

きめ細やかな楽譜。テヌートは音の長さというより重さを足す表現に思えます。打鍵のモーションから時間をかけるとフレーズを途切らせずに伸縮が生み出せますね。

和声の変化を強弱でより濃く表現することができそうです。ppに対してpに戻るという指示は、中間部に一貫した流れに復帰する意図を感じますね。

《中間部の総括》

それぞれの拍子を重んじるというよりは拍感の切れ目を理解しておくのが良さそうです。シンコペーションを表現する際に元の強拍を見失わないようにするのに役立ちます。

前回も取り上げた弱拍から始まるフレーズです。どこで表拍に戻るのか注目ですね。

直前からstaccatoの指示。飛び跳ねて弾く様子を想像してしまいますが、音と音の間を切るだけと考えると…?

ヒント:第1指に力が入った状態だと第2指が浮いてしまいます。

マジックの瞬間!!

フレーズの終わりと始まりを担う絶妙なメロディで強拍と弱拍が一瞬のうちに入れ替わります。お見事…!それなのに「常にピアニッシモで」何事もなかったかのように聴かせるのがまたニクい。

手が小さい演奏者にとっては難関であろうポイント。横の流れで来た音楽を縦刻みにリズムを取り直します。

アクセントは音価そのままに表拍を強調する一方で、次の小節では表拍がスタッカートで軽くあしらわれています。品の良い冗談✨

オクターブの連続は適切なトレーニングあるのみ。第1指だけで上を、第4-5指で下を全く同じニュアンスで弾ければ第一段階クリア。最初に出てくる単音と大差ない音量になれば第二段階クリア。右手のハーモニーと合わせて耳が追いつけば完成です。

なぜラフマニノフがスタッカート等の指示を書き込まなかったのか、しっかり指で弾けるようになると理由を体感できるはずです!

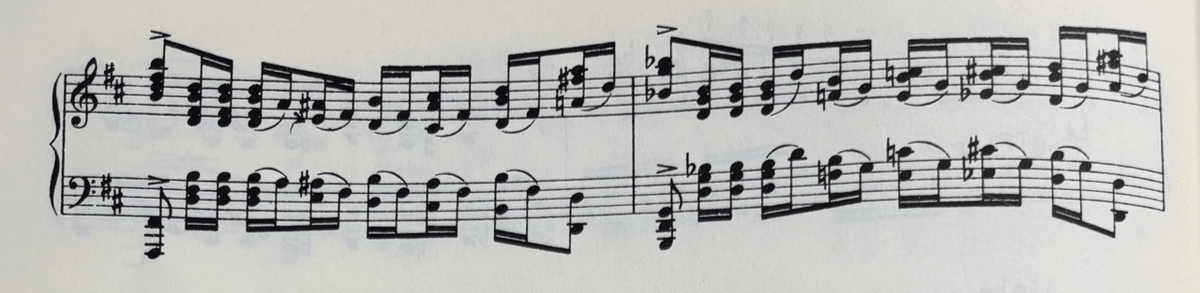

ここで16分音符が2つ毎にまとめられた書き方になっているのは、直前の8分音符の和音塊での進行を崩したものだからですね。シンプルなクライマックスのデザインでありながらも細かい気配りを感じる楽譜です。

実はこの先、曲が終わるまで16分音符が4連にまとまった書き方は現れません。

今までのおさらいのような目まぐるしい展開です。必要最低限のアクセントとスラーのみが書き込まれていて、ラフマニノフ本人の興奮が伝わってくるようですね。

個人的には再現部直前の左手の書法はまさにピアニストとも言うべき洗練された音選びだと感じます(画像参照)。

ストレッタ(切迫部)をリズムで表現するのが非常に上手いラフマニノフですが、ここは拍子ごと切り詰めていきます。

テヌートとアクセントを十分に聴き分けたいところ。レスピーギ編のオーケストラ版を参考にするとわかりやすいかもしれません。

断固としたリズムと素晴らしい音配置の左手。ティンパニとチェロバス・トロンボーンとテューバが聴こえてくるかのようです!

そして高音に上がった左手は右手を邪魔しないように、しかし音響が充実するようにたった2つの音の組み合わせで輝かしい演出をします。お手本のようなピアノ書法ですね…!

おつかれさまでした!

ラフマニノフはピアノ弾きをニヤリとさせる細かい芸当が盛りだくさんですね。その情熱的な音楽性はさることながら、それを演出するための様々な工夫が詰め込まれています。

取り上げて欲しい曲などありましたらコメントください📝質問も大歓迎です!

(文責:嘉屋 翔太)

個人レッスンはこちらから予約できます。もしこのコンテンツにご興味が湧いた方はぜひ!↓