徹底解剖:ピアノ名曲選 Vol.1 【ラフマニノフ:絵画的練習曲 Op. 39-9①】

皆さん明けましておめでとうございます。

今年の目標は【毎週コンテンツ配信】にしようと思い、今回から早速「名曲徹底解剖シリーズ」を始めます!

ピアノを習っていても意外と目を向けたことがないであろう《ものすご〜く細かなポイント》に着目したマニアックなコンテンツを配信していきますよ〜🔍

レッスンで取り上げていたらキリがない!!というような内容こそ、ここで紹介して参ります。一曲につき2-5回に分けて分析していく予定。人前で演奏される方は必見!

それでは早速第1回です。アンディアーモ!

新年に相応しい明るい曲を…ということで今回は

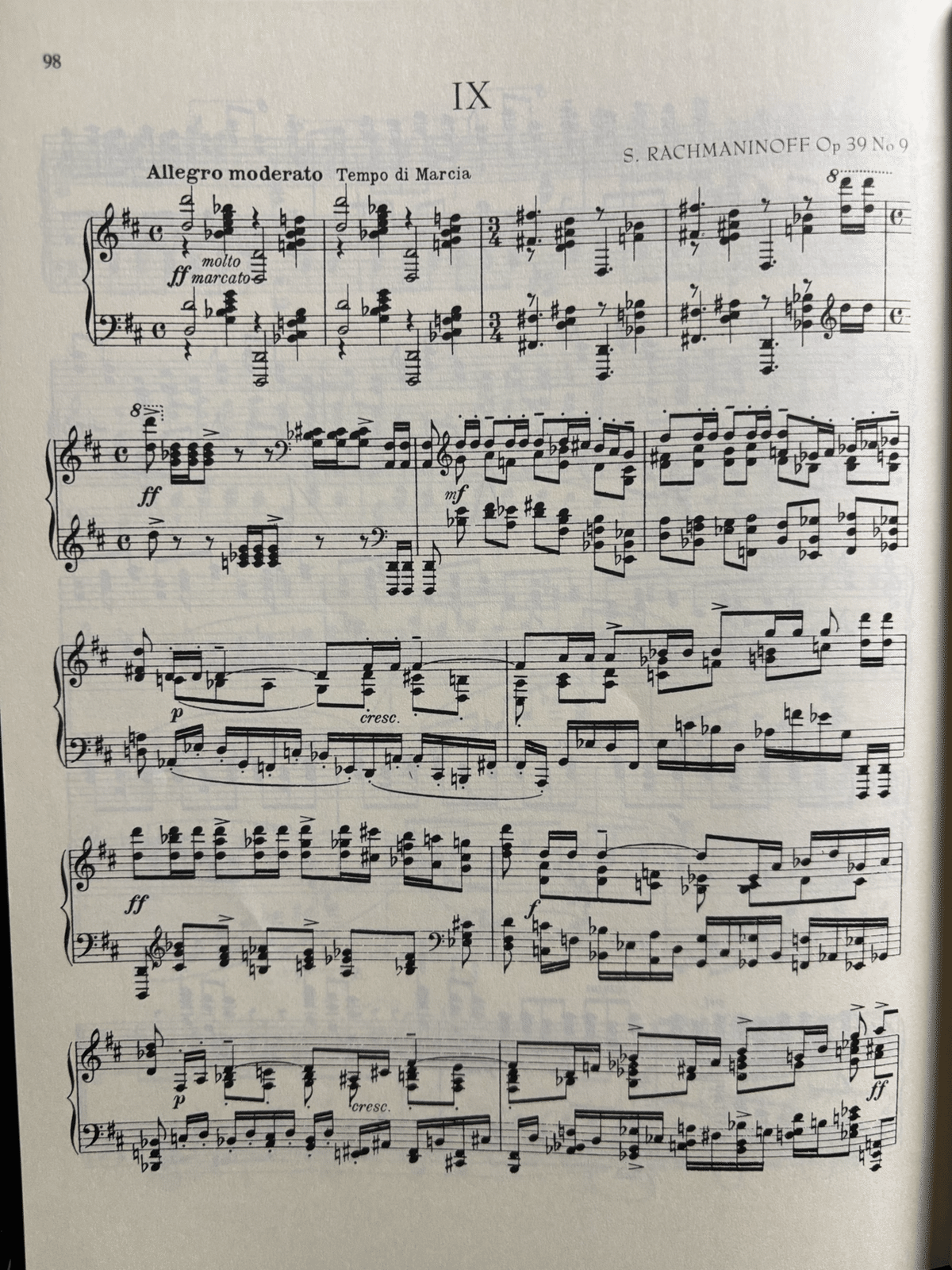

ラフマニノフ:絵画的練習曲 Op. 39-9

実はこの作品、昨年末にレッスンをしている中で話題に出た曲。昔から大好きなのに意外と譜読みしたことのなかったものです。自分の生徒にやっていない曲をあーだこーだというのも不真面目なので、年始にさらっておりました。

曲の難易度の体感としてはそんなに難しくないと思いますが、手の大きさ・重音の得意不得意に左右されるところが大きいかもしれません。ラフマニノフの作品は10度が届く人にお薦めしたいですね。

絵画的練習曲 Op. 39の中で比べると4番の方がより厄介なテクニックを要求されると思います。この9番は左右でキャラクターが明快に分けられているのでコントロールしやすいです。

それでは、いってみよう!

楽譜付きで説明していきます。

冒頭は完全な2声体ですね。下の声部は5音の塊なので強く弾かなくても十分なインパクトが期待できます。

ラフマニノフあるあるですが、ffの指示を書き入れてある場所は意識せずとも音量が大きく出るように音が配置されていますね。

mf。そこそこの音量で、といったところでしょうか。ソプラノが明らかなメロディ、アルトからバスまでは一体となって和音進行で伴奏になります。ソプラノを省いてみると、アルトをメロディとしてもう一層音楽を形成しているのがわかる見事な書法です。

右手内声のレガートは最初しか出てこないので表現したいですね。

和音と単音が連続する動きには解がほとんど一つしかない動きも多いです。左右の運指を似通ったものにして脳の処理を簡単にできないか考えるチャンスです。

この臨時記号の使いわけが素晴らしい!ポップスとクラシックって何が違うの?って友人から訊かれることがありますが、この芸の細かさこそがクラシックの良さですよね〜

molto marcato(非常にはっきりと)。音量の指示を書くほどではないにしろ、左手に主導権を持たせてほしいわけですね。

見失いがちな表拍も刻めるようにしておきたいところ。シンコペーションの面白さが薄れちゃいますから!

最後のカデンツ(和声の終結)だけ八分音符+スタッカートではなく四分音符になっています。丁寧に後処理をして次のフレーズへ。

メロディは裏拍からスタートしますがアクセントは表拍を忘れるな!とメッセージを送っています。左手は平然と表拍から流れてくるリズムなので、身体に馴染むまで左右のリズム感覚を養いたいですね。

3度の重音は練習なしに弾けるようにしておきたいパーツ。これで練習時間を食われると手こずります。左手の2声体がエレガントですね。

クレッシェンドに合わせて音価(音の長さ)も重たくなっていきます。手首の上下で弾くのではなく、4和音を掴む動きからオクターブと3度に分解するように打鍵していきましょう。指の力も付きます!

食い込むように現れるカデンツはアクセントのない異なった様相で描かれていますね!

バス声部に注目!右手のアクセントに対応するように表拍側が和音・裏拍が単音になっています。ニクいですね〜

そして複声部だった左手は一つの声部に合体して右手と混ざり合うように変化していきます…!

声部はまとめて書かれていますが、右手4-5(3-5)と2-1の動きが独立して、かつレガートに弾ける音形です。

というわけで今回はここまで!

この曲、一部押さえきれない保持音(冒頭4小節・8-9小節目)を除けばペダル無しで弾ける優れたノーテーションで書かれています。和声の構造に耳を慣らす意味でも、とても良い練習曲ですね!

取り上げて欲しい曲などありましたらコメントください📝質問も大歓迎です!

(文責:嘉屋 翔太)

個人レッスンはこちらから予約できます。もしこのコンテンツにご興味が湧いた方はぜひ!↓