清々しい氷川の杜で挙げる 神前結婚式

縁結びの神様を祀る当神社では、昭和初期より数多くのご夫婦の縁を神前結婚式にて結んできました。結婚式は人生の大きな節目。全ての儀式を大切に、伝統的な婚儀を今日まで変わらず伝えています。

神前式の成り立ちから、儀式の意味、当神社ならではの特色をご紹介いたします。

神前式の成り立ち

現在の神前式は、明治33年(1900年)に行われた皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)と九条節子姫(貞明皇后)のご婚儀に大きな影響を受けて形作られました。のちに日比谷大神宮(現・東京大神宮)で、同様の式次第を用いた一般人による婚儀が行われたことを起点に、全国各地へと普及しました。

比較的歴史が浅く感じるかもしれませんが、日本古来の神祭りの伝統と人々の生活の中で営まれてきた「家庭での婚儀」のあり方に基づいています。

家庭での婚儀とは、床の間に信仰する神様の掛軸や縁起物を飾り、その前にお供えしたお神酒を新郎新婦が三三九度でいただくことで、夫婦の契りを結ぶというものでした。家庭から神社へと場を移行しても、根本的な考え方や信仰は変わりません。

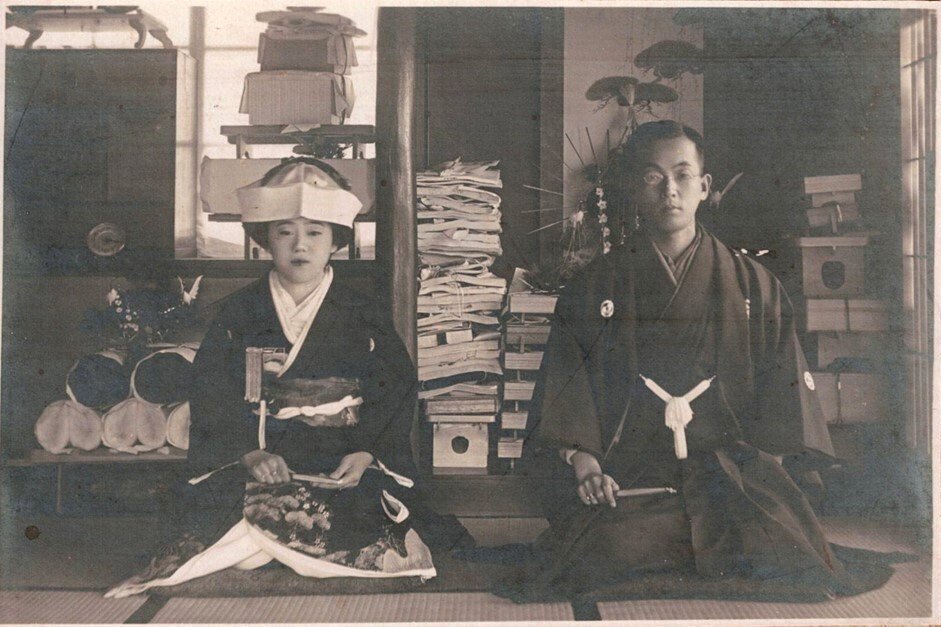

当社に残る大正8年の結婚式の記録には、床の間での一幕があります。

『川越市史第4巻近代編』(川越市、昭和53年)には、大正初期における鍛治町(現幸町)や喜多町での婚儀の事例が記されています。それによると、一組の婚姻の成立には新郎新婦とその親族はもとより、仲人、組合、町内一軒一軒、と非常に多くの人々が関わっていたことがうかがわれます。

特に式当日の花嫁の支度をとりあげれば、実家で着装後、婿方の迎えに連れられて嫁ぎ先へと向かう風習があったようです。

「いよいよ花嫁になる」「花嫁として送り出す」

当社でもそんな風習を引き継ぎ、式当日の支度を花嫁のご実家で整え、神社へとお連れする用意がございます。

身に纏うこととなる花嫁衣装を横に、独身最後の夜をご家族とお過ごしいただけるよう、挙式前日に白無垢を新婦家庭へお届けしています。

当日は美容部員が新婦家庭に出向き支度を整えますが、新婦の下唇だけ紅を引かずに、最後のお仕上げはお母様の手に委ねます。

「今日まで大切に、大切に育ててきたお嬢様を、親御さん自身の手で“花嫁”にして送り出す」

川越氷川神社で生まれた独自の儀式「嫁ぎの紅」です。

ご希望の方には、ご近所の方が花嫁姿をご覧いただけるよう、ご自宅から式場への出立日時を通知するお手紙をお作りしています。幼いころから成長を見守ってくれた方々に感謝の意を込めさせていただいております。

川越氷川神社での式の流れ

ご参列の皆様が大鳥居から拝殿までの道のりを雅楽の生演奏とともにゆっくりと歩を進める「参進」に始まり、閉式後の「退下」まで、11の儀式を執り行います。

先述の「三三九度」は、聞きなじみがある方が多いかもしれません。当神社では「三献の儀」とよんでいます。

三献の儀は、まず大中小の三重ねの盃のうち、新郎が小盃(一の杯)を受け取り、三口で飲み干し、その後、新婦も同様に行います。次に中盃(二の杯)を新婦が先に受け取り、三口で飲み干し、続いて新郎も同様に行います。最後に新郎が大盃(三の杯)を受け取り、小盃(一の杯)と同じように行います。

本来三献の儀は、出陣や祝言などの際に相手に敬意を表し、盃をさすことを示します。室町時代より武士の出陣や婚礼、接待宴席などの重要儀式とされてきました。結婚式においては、新郎と新婦が何回も盃を重ねることによって、「固い縁を結ぶ」との意味が込められています。

続く「親族盃の儀」では、ご参列の親族の方が一口でお神酒をいただきます。

巫女による「浦安の舞」の奉納の後、おふたり揃って誓詞(ちかいのことば)を奉唱(『誓詞奉唱』)します。

続いて「本殿参拝」。通常時は神職・巫女以外が立ち入ることのできない御垣内へお進みいただき、神様により近づいて結婚の奉告参拝を行います。

そして夫婦の結びつきを象徴するのが、「結い紐の儀」。当社独自の儀式です。

指輪交換の代わりに、神職・巫女が一つ一つ丁寧に水引で編んだ「結い紐」をお互いの左手小指に結び合います。

新郎新婦、続いてご親族による「玉串拝礼」の後、「斎主挨拶」をもって閉式となります。

人生の大きな節目としての「重厚」な式

かつて伝統的に各家庭で行われていた式は、新夫婦と身内との繋がりが深く、家族や関係者が総出で準備を手掛け、家に祀られる先祖や神々がすぐ近くで夫婦の門出を見守っていた──というものでした。

その姿を継承できるよう、独自の儀式である「嫁ぎの紅」や「結い紐の儀」に当社からの想いを込めさせていただいております。

近年は結婚式自体が大幅に簡素化され、「身一つで式場に行くだけ」といったところも珍しくないと思います。そんな中にあっても川越氷川神社の結婚式は、人生の大きな節目としての重厚さを変わらず大切にしているのです。