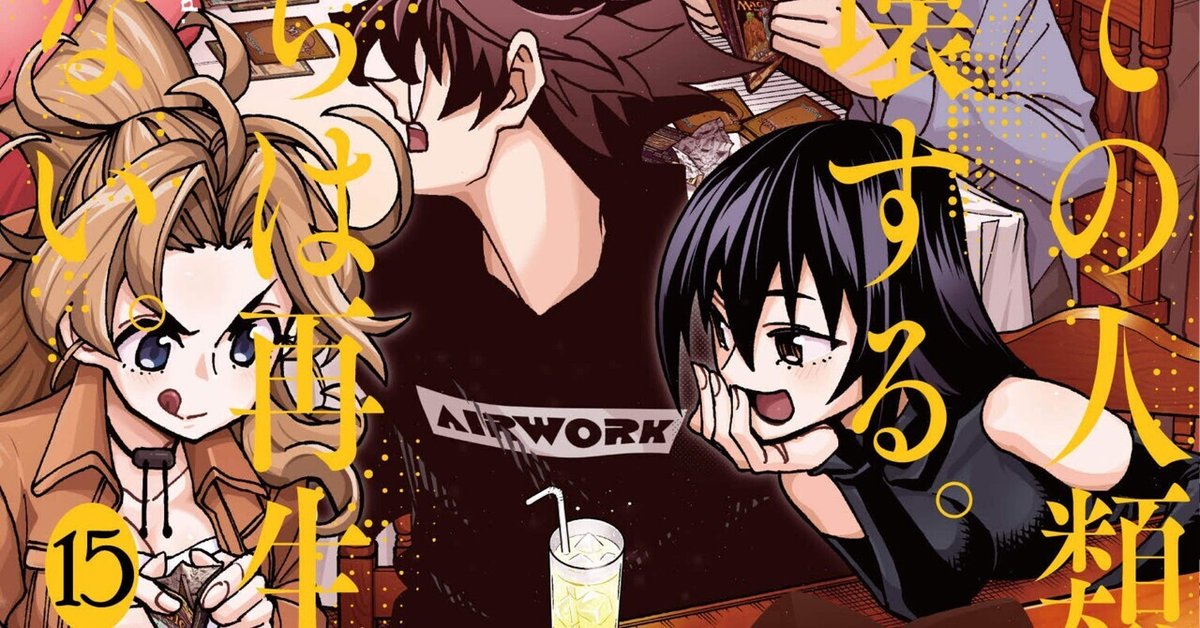

『すべての人類を破壊する。それらは再生できない。』第15巻原作者コメンタリー

『すべての人類を破壊する。それらは再生できない。』第15巻の発売を記念した原作者コメンタリーです。

第14巻のコメンタリーはこちら。

第56話『俺たちの展望』

『メルカディアン・マスクス』発売前後のエピソードです。扉絵は映画『オースティン・パワーズ:デラックス』のパロディ。元ネタが眼鏡の男と金髪美女ということで、ちょうどいいやつらがいるじゃないかと。

視認しづらいですが、このエピソードでゴブさんが着ているTシャツはKEMURIというスカ・パンクバンドのアートワークを模しています。慧美の台詞にある「なにかのイベント」はAIR JAMというロックフェスティバルのことで、作中の年代のカルチャーに絶大な影響力を持っていました。

僕の体感では、『マジック:ザ・ギャザリング』の第一次ブームは『メルカディアン・マスクス』でピークアウトした印象です。塩味が強すぎたんですかね。ただ、僕にとってはお年玉を投げ打ってはじめて箱買いしたカード・セットですし、横田卓馬先生はリアルタイムで体験した初の大型エキスパンションとして思い入れがあるそうです。そんな我々が二十年あまりのときを超えて『メルカディアン・マスクス』のブースター・パックを開封する動画は、横田先生のYouTubeチャンネルで絶賛公開中!

はじめたちが美術の授業で制作した絵画のテーマや担当教員は『オナニーマスター黒沢』といっしょです。気づいた人は名誉読者に認定します。

第57話『俺たちの闘争(前編)』

純喫茶しぶやまと洞塚文化会館での戦いを描く前後編の前編です。扉絵は第24話以来、期間にして実に三年ぶりとなった「カードショップに来る彼女」のパロディです。一撃堂ツチヤさん、その節はありがとうございました。

このエピソードで店長がつくっているフィギュアは『魔法使いTai!』の愛川茜というキャラクター。ご本人さまレベルでそっくりなコスプレイヤーの二人組は、それぞれ『新機動戦記ガンダムW』のデュオ・マックスウェルとカトル・ラバーバ・ウィナーに扮しています。慧美が購入した同人誌のタイトルはプロットでは指定していなかったので、横田先生かアシスタントさんのアドリブですね。「クラスの男子がもうすぐアニメ化するってさわいでた」という慧美の台詞と齟齬が生まれてしまいましたが、ツボだったのでそのままにしています。

デルレイッチ強襲はデッキ名の表記にゆらぎがあり、強襲デルレイッチとも呼ばれます。前項の動画で《強行軍》がトーナメントレベルでサイドボードに使われていたという話をしましたが、確認したところ、森勝洋氏がThe Finals'99で四位入賞したデッキではメインにも二枚入っていました。

リベリオンにはこの時期違うデッキ名があたえられていました。なぜこちらのデッキ名を採用したかはご想像にお任せします。まあ、関ジャニ∞(エイト)がSUPER EIGHTに改名したのと同じような理由だと思ってください!

レイモンドの台詞にある「101号室」はジョージ・オーウェルの小説『1984年』から。思想警察の拷問部屋を指しています。このエピソードはこういうブラック・ジョークを盛りこんだり、詠唱を考えたりするのが楽しかったですね。

第58話『俺たちの闘争(後編)』

純喫茶しぶやまと洞塚文化会館での戦いを描く前後編の後編です。「カードショップに来る彼女」パロディはこのエピソードの扉絵が最後になります。

スーサイド・ブラウンがトーナメントで実績を残したのは、『ネメシス』で《からみつく鉄線》を手に入れてからのことです。このエピソードの時期はまだ数ある地雷デッキのひとつでしかありませんでした。横田先生と撮影した近日公開予定の動画でもお話ししているのですが、僕は中学生のころに黒ベースでこのデッキを組んだことがあります。当時のレシピが残っていたら、このデッキを使うのはレイモンドではなく八雲だったかもしれません。

リス対立は『メルカディアン・マスクス』がスタンダードに加わる以前からブロック構築を中心に一定の実績がありました。ページ配分の都合上作中ではやっていませんが、四積みした《断絶》で《錯乱した隠遁者》を手札に戻すとインプレゾンビかってくらいリス・トークンが増えます。

このエピソードの月刊少年エース本誌掲載後、いとのコスプレに『ワイルドアームズ』シリーズのプロデューサーである金子彰文さんがXでリアクションしてくださいました。ナンバリングタイトル全作遊んでいたので興奮しましたね。著作権者の許可をとってくれた担当さんに感謝です。

第59話『俺たちの二律背反』

学校行事二連発です。文化祭のステージで生徒たちが演奏しているのはSNAIL RAMPの『MIND YOUR STEP!』。父兄のリアクションは「外人4コマ」と呼ばれているインターネットミームが元ネタです。

言うまでもなく、SPARK社の社名は『マジック:ザ・ギャザリング』のストーリー用語としておなじみの「灯/The Spark」からとりました。「Sperior Planning And Revolutionary Knowledge」という長ったらしいふりがなを振っていますが、これは完全に「Ancient Relics Machine」を略して「ARM」と読ませる『ワイルドアームズ』シリーズの影響ですね。金子さんにごまをすっているわけじゃないですよ。太鼓を叩いているだけです。

アンシー・トンプソンはレイモンドの初登場にあたり、登場人物のおっさん比率を上げないために投入したキャラクターです。ともすれば「カードゲームのことが大大大大大好きな百人のおっさん」みたいな作品になりかねないですからね。バトルヒロインにする構想もあって、ボンデージファッションで「昇天(イキ)なさい」とか言わせるつもりでした。やらなくて正解だったと思います。

こぼれ話

あれよあれよという間にコミックスも十五冊を数え、作中に登場させたデッキは対戦描写に一定のページ数を割いたものだけで三十を超えました。今回はそのなかから個人的に気に入っているいくつかのデッキをピックアップして、執筆の思い出を振り返りたいと思います。

【エンプティ・ハンドロック】

第15話と16話でトリーが使用。資料をあたってもサンプルレシピが確認できなかったので、一部のキーとなるカードをのぞいて好き勝手にデッキ構成を決めました。ターボ・フォグの要素を取り入れたり、僕が中学生のころみんな使いたがっていたのにだれも使いこなせなかった《ブービートラップ》を採用したり。『ウルザズ・サーガ』のカード・リストに《罠の橋》とシナジーがある《生体融合帽》を発見したときはテンション上がりましたね。トリーのトリックスター的な立ちまわりを描くのも楽しかったです(ダジャレではありません)。

【永遠なる青(エターナル・ブルー)】

第27話と28話でルーが使用。本作では『マジック:ザ・ギャザリング』の五色いずれかをベースにしたデッキを可能なかぎり持ちまわりでストーリーに配置しているのですが、青はターボ・ジーニアスが先陣を切ったため、お家芸であるドロー・ゴー戦略をちゃんと描いたのはこれがはじめてでした。勝ちパターンの無限ターンコンボもやっていることは意外とシンプルで、古きよき『マジック:ザ・ギャザリング』の趣があります。

【ポンザレッド】

第30話と31話で店長が使用。先述のエターナル・ブルーの無限ターンコンボしかり、ポンザレッドの土地破壊しかり、デッキにはっきりとしたコンセプトがあって、それをどう攻略するかというバトルを考えるのは基本楽しい作業です。ゴブさんのスライと差別化するため、またマンガ的な見せ場をつくるためにサンプル・レシピにはなかった《貪欲なるヒヒ》、《旗印》、《破滅》、《火口の乱暴者》などを採用しました。バトルがある回はターン経過を書き出した棋譜のようなものをつくるのですが、赤いデッキは比較的すんなりとゲームの流れが決まる傾向にあります。脳筋は楽でいいです。

【スニークアタック】

第32話から34話、第47話と48話で慧美が使用。関東地区選手権編は使用できる基本セットが『第5版』、スタンダードの最新セットが『ウルザズ・レガシー』という環境ですが、その時期のサンプルレシピが確認できなかったため、エンプティ・ハンドロック同様好き勝手やっています。《セラのアバター》による攻撃や《神の怒り》によるリセットなど、わかりやすい見せ場もありますし、大型クリーチャーをガン積みしているこのデッキをサバイバル・デスとぶつけたことで、中ボス戦らしい盛り上がりをつくれたかなと。作画の面では、《新緑の魔力》と《ウェザーシード・ツリーフォーク》がぶつかりあうコマも原稿をチェックしていて「おっ!」となりました。

ここまで書いていて気づいたのですが、気に入っているデッキより、もうマジで名前も見たくないデッキのほうが圧倒的に多いですね。

というわけで、次巻の原作者コメンタリーではそちらをご紹介いたします。

次巻からは早くも『ネメシス』が登場します。そしてはじめと慧美の伝説はいよいよ最終章に突入。乞うご期待ってところですかね。

ハッキシ言って、次巻もオモシロカッコイイぜ!