【赤単果敢ミッドレンジ】ジャパンオープン2024でTop4に入賞した話

0.はじめに

前回記事からお久しぶりです。Bigsの加藤(Twitter/X)です。たまにちょっと勝ったら嬉しくなって記事を書いてしまうシリーズ第3回となります。

先日開催された「ジャパンオープン2024」にて運良くTop4となりました。賞品として『ブルームバロウ』コレクター・ブースター日本語版 2ボックスとレッドブル 250ml 24本/ケース 2ケースをゲット!(最近あまりレッドブル飲まないようにしているんですよね…)

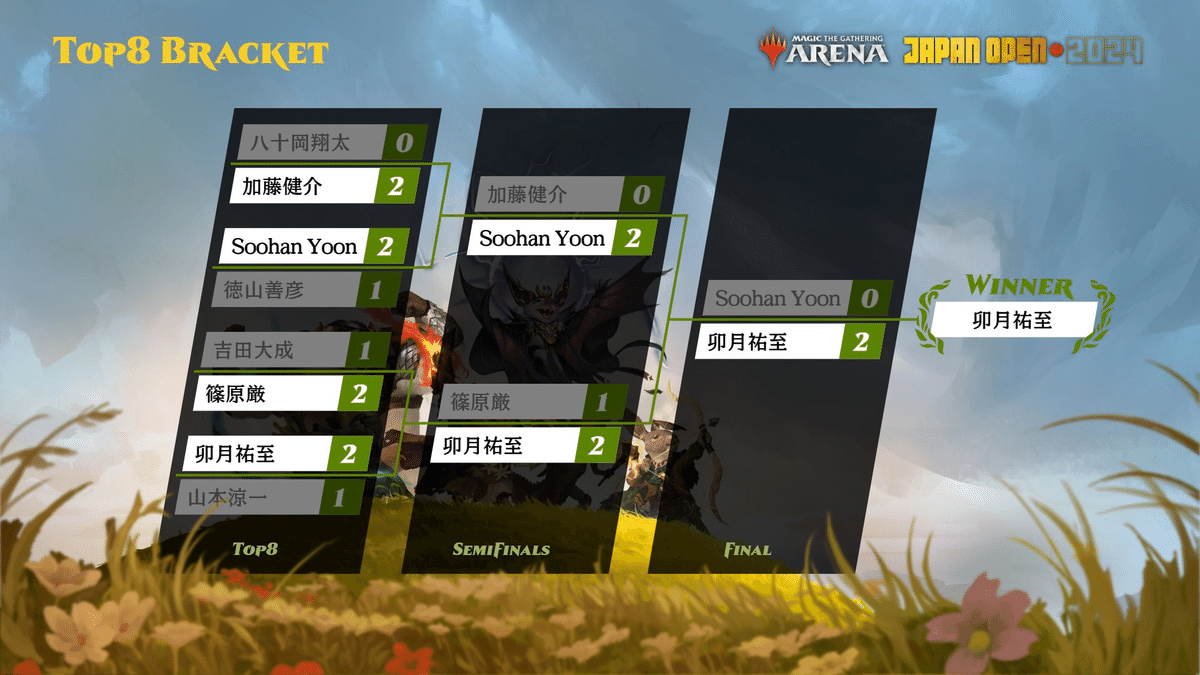

【#MTGJapanOpen2024】

— MTGアリーナ日本公式 (@MTGArenaJP) August 11, 2024

TOP8進出者はこちら

八十岡翔太 (ラクドス・トカゲアグロ)

加藤健介(赤単果敢ミッドレンジ)

Soohan Yoon(アゾリウス・メンター)

徳山善彦(アゾリウス・コントロール)

吉田大成(ジェスカイ召集)

篠原厳(アブザン・ランプ)

卯月祐至(ボロス・ミッドレンジ)

山本涼一(版図ランプ)

今回は直前で作ったデッキが(たまたま)当たったパターンなのでデッキ選択経緯と採用カード解説を中心にお届けします。私自身、現環境をやり込んでいるとは言えず、特に深い内容もありませんので全文無料です。よろしくお願いします。

1.デッキ選択経緯

ジャパンオープンに参加するにあたり、前週に開催される蒼紅杯の結果次第で国内メタが大きく動くことが想定されたのでそれまでは静観し、週明けからスタンダードに触り始めることに。

まずはゴルガリやオルゾフ、赤単などのミッドレンジ、青白コン、版図ランプ、グルール果敢などの既存デッキをMTGアリーナで軽く回すも勝ったり負けたりを繰り返すだけで手応え無し。この時点でざっくり以下のような感想を持ちました。

相手の能動的アクションに対して受けきるのが難しい

ランプが一定数存在するため普通のデッキはスケール勝負できない

マナベースが弱体化したため序盤タップインの動きが多く一部を除いて早いゲームになりにくい

これを受けてある程度ゲームレンジの短い自分本位のデッキが良さそうと漠然とした方向性が決定。

既存デッキの中ではグルール果敢が「ゲームレンジの短い自分本位のデッキ」に該当していましたが環境最高クラスの爆発力がある反面、マナベースが非常に悪く安定性に欠け、相手依存の一か八かの展開も多かったことから長丁場を戦い抜くのは難しいと判断。その他にもボロス(ジェスカイ)招集も該当しましたが、この手のハードマリガンを要求するデッキは好みではないので最初から除外しています。

サブミット期限の迫る中、デッキ選択に行き詰まった私は別の道を模索し始めます。つまり、既存デッキから選ぶのではなく、自分でデッキを考えるという道です。

■今回のデッキを組むまでの思考の流れ

①グルール果敢のマナベースが弱いなら単色で組めないか?

⇒一応組めるが、ただのオールインアグロで単除去に弱い部分はグルールと比較しても防御スペルも失い悪化している。動きが安定しているだけで弱い。

②現環境では果敢や雄姿を強化スペルで誘発させること自体がそもそもハイリスク過ぎて中心戦略に据えるのは難しいのではないか?

⇒雄姿を諦めて果敢に絞れば強化スペルでなく火力や置物で誘発することができる。

③果敢戦略に絞った場合、《心火の英雄》などに代わるマナカーブを埋めるクリーチャーは確保できるか?

⇒《雇われ爪》や《陽背骨のオオヤマネコ》など単体で強力なクリーチャーが新登場しており、蒼紅杯では近い方向性を持った赤単ミッドレンジが優勝している。

④赤単ミッドレンジをベースに果敢要素に寄せたデッキが組めないか?

⇒ゲームレンジを前に寄せる形でカードを入れ替えれば可能。

⑤プロトタイプ完成

そんなこんなで完成したデッキですがデッキサブミットまでの時間が無く、微調整しながらラダーで回すと運良く全勝。細部が全く詰まっていないことを自覚しつつも「まぁ時間もないし、これでいいか…」とサブミットしました。この時はまさか、こんなに勝つとは思わなかったよね…。

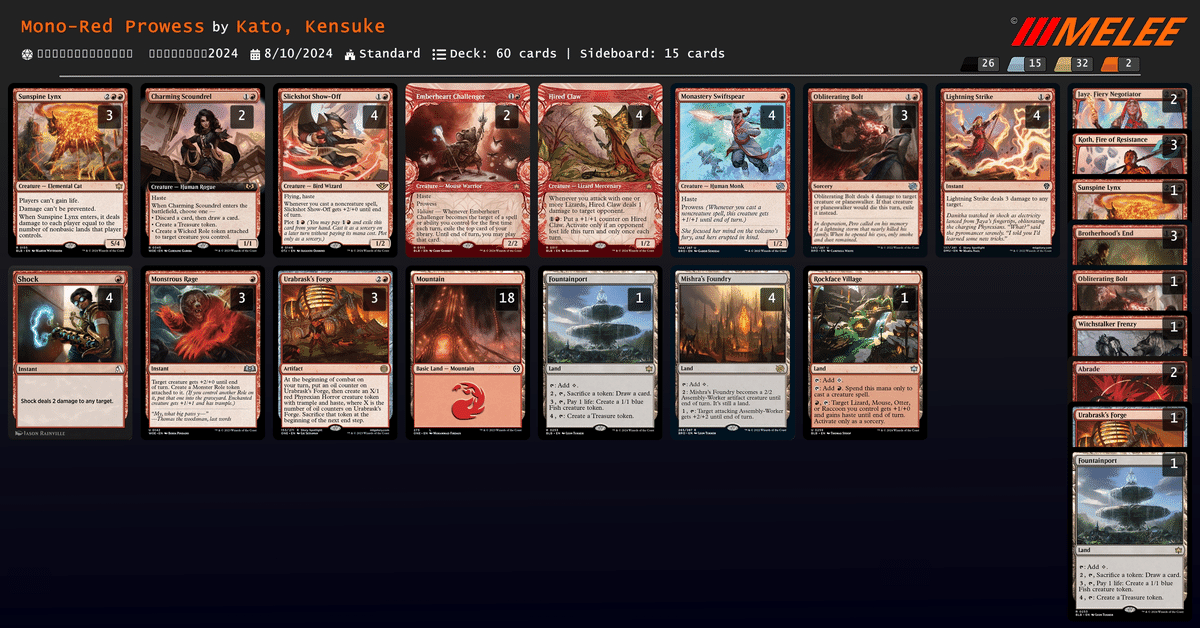

2.デッキ採用カード解説

全カードではなく、ポイントを絞って解説していきます。基本は蒼紅杯優勝の赤単ミッドレンジをベースに果敢要素をミックスしています。

見た目よりもかなり強い1マナ域の新戦力。他のカードのサポートを必要とせず単体で独立したアグロ性能を持っています。1ターン目に出せれば自らの能力で2ターン目を埋めることができマナカーブ的にも良好。私が強いカードとして認める基準の「①単体で強い」と「②複数枚引いて強い」の2点を満たしており、今回のブルームバロウで一番の収穫といってよいかもしれません。

単体で継続的に打点を出せるため、状況にもよりますが数を並べた結果《一時的封鎖》で一網打尽にされるような展開を避ける(軽減する)ことができます。サイド後のじっくりとしたゲームにも耐える性能であり、赤単ミッドレンジを使う決意をさせてくれた1枚です。

《魅力的な悪漢/Charming Scoundrel》と甲乙つけがたくデッキサブミットまで時間がなかったため2枚ずつスプリットして採用しています。元リストのように2⇒4の動きの有効性が低いのでこのカード4枚で良かった気もします(岩面村の対象も増えるし)が、サイド後は2⇒4の動きやサイドカードを無理やり探しにいくルーティングモードの方が価値が高かったりもするので今でも結論は出ていません。

ちゃんと下準備すると意味不明な打点を叩き出すモダン級カードです。単純にカードとして強く、計画することで相手の構えをずらし、その後も相手が警戒しフルタップを抑制する効果もあります。今回のリストでは単体の強化スペルは3枚の《巨怪の怒り》のみですが各種火力や《ウラブラスクの溶鉱炉》、PWキャストでも誘発するのであまり意識しなくとも打点はそれなりに出ます。

また、奇襲性が高く本来勝つのが難しいゲームも《精鋭射手団の目立ちたがり》へのオールインで取れることもあります。実際、top32の対戦時(下記動画参照)にもほぼ絶望的な盤面ながら《精鋭射手団の目立ちたがり》、《巨怪の怒り》の順番で引いた場合に《ショック》、《稲妻の一撃》と合わせて15点削る可能性が出てきています。今回は引けませんでしたが類似のケースは多くあり、それで拾えるゲームもあります。

成長する《地獄火花の精霊》発生装置。除去を構えてくるミッドレンジ相手に強く、マウントを取っている状況で圧倒的優位に働く現環境を定義しているカードの1枚です。このデッキでは果敢を誘発させる役割も担っています。現環境ではエンチャントは《グリッサ・サンスレイヤー》や《失せろ》などでメインから対処されるのに対してアーティファクトは割られ辛いので特に強く感じます。

構築時の脳内イメージでは後手時に複数枚引いてハンドに溜まる展開を懸念して3枚採用としていますが、4枚でも良いのかもしれません。

大体ETBで2~4点入る4マナ5/4。常在能力のライフゲイン不可は対版図ランプや《跳ねる春、ベーザ》、《稲妻のらせん》など想像以上に多くの状況で刺さります。基本的にこちらの盤面はいつか止まり攻撃が通らなくなるので最後数点を詰める本体火力としての役割も強く期待しています。このカードを相手がケアした結果、基本土地ばかり並べることで色事故をしたり、手札に土地を溜めて行動回数が足りなくなることがあるなど副次的な効果もあります。マナカーブの頂点として採用し、版図ランプの一定数のシェアが予想されたため3枚としています。環境によって減らすことも考えられますが、メイン4積みもあり得る性能です。

ゲーム序盤に無色土地を複数枚引くとアクション回数が減るため、展開の阻害を抑えながらも後半に役立つユーティリティ土地として採用しています。クリーチャー用途だけでも赤マナがでるのはありがたく、例えば山、無色土地×2のような盤面では通常1アクションしかできませんが無色土地の1枚が《岩面村》であればクリーチャーを含む2アクションが可能となります。起動型能力の対象はこのデッキの場合《雇われ爪》4枚と《熾火心の挑戦者》2枚の計6枚と少ないのですが、ゲームに与える影響が大きく実際にTop32の試合では勝利に大きく貢献しています。この土地自体は部族デッキでは非常に強いと感じたので1枚捻じ込んでみましたが、デッキ構成次第でもっとこの土地を上手く使えるようになるかもしれません。

話題の便利無色土地。溶鉱炉との相性は言わずもがな。とはいえ当然ながら起動しない限りはただの無色土地であり、ゲームがある程度長引く前提のデッキ向けのカードという認識です。メインボードよりもデッキを重くするサイド後戦略に合致したカードであり、土地枚数を増やしたいが何か能力持っていて欲しい時に非常にマッチしています。

3.サイドプラン

サイドボードにより形が大きく変わるのがこのデッキの特徴です。対戦相手、先手が後手か、またはその時の気分で①アグロモードと②ミッドレンジ(コントロール)モードを切り替えながら戦えるのがこのデッキの非常に面白い部分です。

サイドチェンジの大まかな目安は下記になります。

対アグロデッキ

先手:こちらが速度で押し切れるならアグロモード、無理そうならミッドレンジモード

後手:ミッドレンジモード

対ミッドレンジ

先手:基本ミッドレンジモード。一度ミッドレンジモードを見せたあとG3先手であればアグロモードに戻すことを検討

後手:ミッドレンジモード

対ランプ

先手:アグロモード

後手:アグロモード

対コントロール

先手:アグロ/ミッドレンジモード

後手:アグロ/ミッドレンジモード

※想定される相手のサイドプランによるので意図的に逆張りサイドをしてズラすことも検討します。

4.おわりに

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。今回のデッキ作成にあたっては蒼紅杯と優勝者の「ryuumei」さんのデッキに大きな影響を受けており、この場を借りてお礼申し上げます。

サイドボードも含めて今回のデッキの完成度としては80%程度かなという印象があり、まだまだメタゲームに合わせて進化できる余地のあるデッキだと思います。リアルでもアリーナでも比較的組みやすいデッキですので、ぜひ試してみてください。

それでは、次の記事でお会いしましょう。さようなら!