小早川秋聲「旅する画家の鎮魂歌」を観たの巻

「國之盾」で有名な小早川秋聲の展覧会に行きました。

お恥ずかしながら「國之盾」しか存じ上げずそれを見るために足を運んだような感じでした。

よって、その前の作品はあたかも「國之盾というゴールにたどり着くための助走」みたいな感覚で見始めたわけですが。

とんでもないことでした。

全作品、素晴らしかった!!

どうしたって「國之盾」があるから絵の印象もそこに紐づけしてイメージしてしまうのですが・・・・

全体的にふんわりと柔らかい線とカラフルだけれどどこか落ち着くあたたかい色味、ほんわかした抒情的ロマンチック街道←

「玩具絵巻」という作品なんか、いわゆる「可愛い日本画」で見ていてほわほわした気持ちになるけれど

「國之盾」を描いた方の作品とは思えないものの、それ以前の作品を一通りみると納得の作品となる、そんな絵柄です。

(画像はお借りしています)

「旅する画家」というタイトルにある通り、秋聲はきっとこの時代では珍しい?くらいに世界中を訪れています。

その旅先で描かれた作品もとても素敵です。

異文化を思いっきり堪能して、それらを好奇心旺盛な瞳で描きまくっている秋聲の姿が目に浮かぶような、ワクワクと穏やかを兼ね備えた空気が絵から滲み出ています。

赤ん坊だった長女を描いた「未来」という作品は

幸せそうに眠っている赤ん坊の周りを円光が囲み、手前には玩具が描かれていますが、

その向こうにもたくさんの玩具がうっすら描かれています。

手前の玩具はもちろん赤ん坊のためのものだったのでしょうが、その向こうの玩具はまるで赤ん坊が玩具で遊んでいる夢を描いているようです。

それを見ているとあまりに幸せな気持ちが押し寄せてきて泣きそうになってしまいます。

こういったちょっと幻想的な絵が私は面白いと思って

例えば「法華経を説く聖徳太子像」という作品も、割としっかりした筆致と色で描かれた聖徳太子の後ろにごくうっすらと天女が舞っていたりして

どこか夢と現実の境目を感じる作品が多くて好きだなぁと感じました。

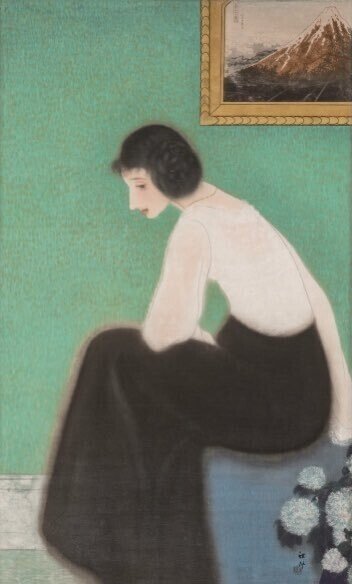

特に好きだったのは「恋知り初めて」。

(画像はお借りしています)

明るいグリーンをバックに横を向いて憂いと喜びの表情を浮かべる女性。

面白いのがそのバックに飾られている絵が北斎の富嶽三十六景「山下白雨」なのです。

ギャップ萌えです(笑)

これはどういう意味があるのかな・・・秋聲独特の美意識かな、とか考えるのもまた楽しいです。

旅に出て、絵を描いて、帰国して、美術展に出展して・・・・・

画家生活を満喫?していた秋聲ですが、

やがて従軍画家となっていきます。

そして「國之盾」を描くことに・・・。

**

見る前はその内容から、目にしたら衝撃を受けるんだろうなぁ怒りや悲しみの感情にのみこまれるかもしれないなぁなんて思っていたのですが、実際に現れた作品を目にして想像以上に気持ちは静かで冷静でした。

といいますか、虚無です。

感情が湧いてこなかった・・・・。

元々、背景には桜が舞い散り、円光が描かれたものを秋聲は後に全て真っ黒に塗りつぶしてしまったそうです。

それが現在私たちが知っている「國之盾」で、そのエピソードを知っていたために、様々な想いがあって塗りつぶしたのだろうなという想像をしていたし、そこには従軍画家としてお国のために働いたことへの自分自身との葛藤や戦争への怒りもあるのだろうというのは原画を見ていても容易にわかるのですが、

私はそれ以上に純粋に「死」そのものが描かれているように感じました。

しかしその死は

戦争という個人では抗えないものによってもたらされたのです。

そのことへのやるせない想い、それを越えてしまった「何か」がそこに存在しないように存在していました・・・。

「國之盾」以外にも展示されている秋聲の戦争画ですが、

戦争画というものは主にその残酷さが滲み出てくるようなものが多い気がしますが、秋聲のそれは少し趣が違いました。

何故だろうと考えると、従軍画家になる前の作品たち全てに共通する、絵の対象物となる人間や風景などへの旺盛な好奇心と共に見える柔らかで優しい目線・・・・戦地へ赴いて出会った過酷な非日常を生きる軍人たちの「本来、自分たちと同じ日常を生きる人たち」である姿への優しい目線があったからではないかと思うのです。

そんな秋聲の「國之盾」は、それでもやはり怒りや虚しさや悔恨というものも感じられますし、顔に賭けられた日章旗を見ると胸が掻きむしられる想いにかられますが、全てを黒に覆われた中に横たわる人を包み込むように静かな静かな深い深い、本展のタイトルにもある「鎮魂」を描いているようにも思えました。

幼少期に僧籍に入った秋聲は後に「天下和順」(仏教関連の言葉かと思われます)という作品を描きます。

これも本当に素敵な作品でして、従軍画家を経て秋聲は「國之盾」となるような人たちがもう二度と現れないように天下和順な世を願い続けたのでしょう。

そういう願いも込められた「國之盾」だったのかもしれません。