初心者向けLive2D独学法 | Live2Dアドベントカレンダー2023

こんにちは!

Live2Dモデラー兼イラストレーターの Katabami☘ です。

X (Twitter) | https://twitter.com/Coche_Katabamilit.link | https://lit.link/CocheKatabami

こちらは、「Live2Dアドベントカレンダー2023」の記事です📅

「Live2Dアドベントカレンダー」とは、

Live2Dモデラー・ナナメ🐭(@7name_)さんの主催で行われていた

「Live2Dの記事を書いて、クリスマスまでバトンをつなぐ」

非公式大型企画です。

今年、主催をスタジオももこ(@studiomomokoart)さんが引き継ぎ、開催されています。

12日目の担当、Katabami☘がお伝えする内容は

「初心者向けLive2D独学法」です。

わたしのLive2D歴は3年ちょっとですが、

はじめた当初は何もかもがちんぷんかんぷんでした。

・モデルを動かせない、動かない

・親子関係がわからない

・元からの機能も最新の機能も使いこなせない

みたいな状態から、

🌸:*

— 𝗞𝗮𝘁𝗮𝗯𝗮𝗺𝗶☘ (@Coche_Katabami) April 23, 2023

#Live2D #Live2DWIP pic.twitter.com/6YcgoSVDZo

↑このくらいのモデルはつくれるようになりました!✨

現状、Live2D専門のスクールというのは

イラストや3Dに比べると少ないんじゃないかと思います 。

だから、Live2Dモデラーを志す皆さんがはじめにぶつかる壁は

「どうやってLive2Dを独学していくか」になるはずです。

わたしも、この壁をがんばって登って行ってる最中です。

Live2Dの高度な技術については語れないけど

「勉強法なら皆さんにお伝え出来る!」

と、今回の企画に参加してみました。

よろしくお願いいたします🙇♀️

*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*

|◤ Live2Dの王道学習法 ◢|

まず、Live2Dはベースとなる知識がないと

モデルを動かせないことがあります。

わたしがみなさんにおすすめしたい

王道の学習法があるので、最初におさえておきましょう👑

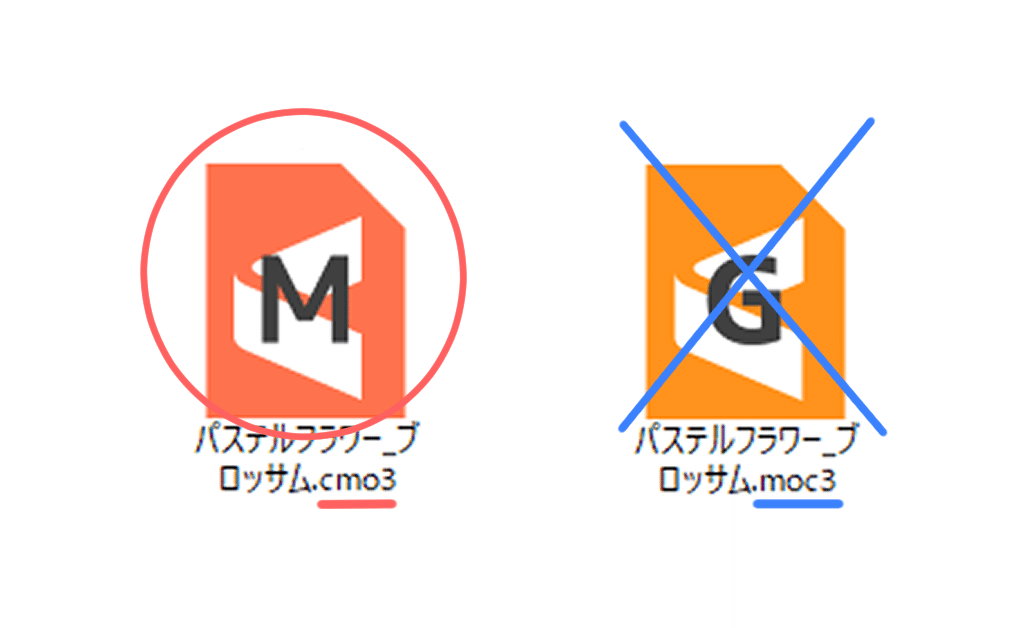

その1. 元のデータを確認する(CMOファイル、PSDなど)

もししていないなら、初めにしてほしいことは

「元のデータを確認すること」!

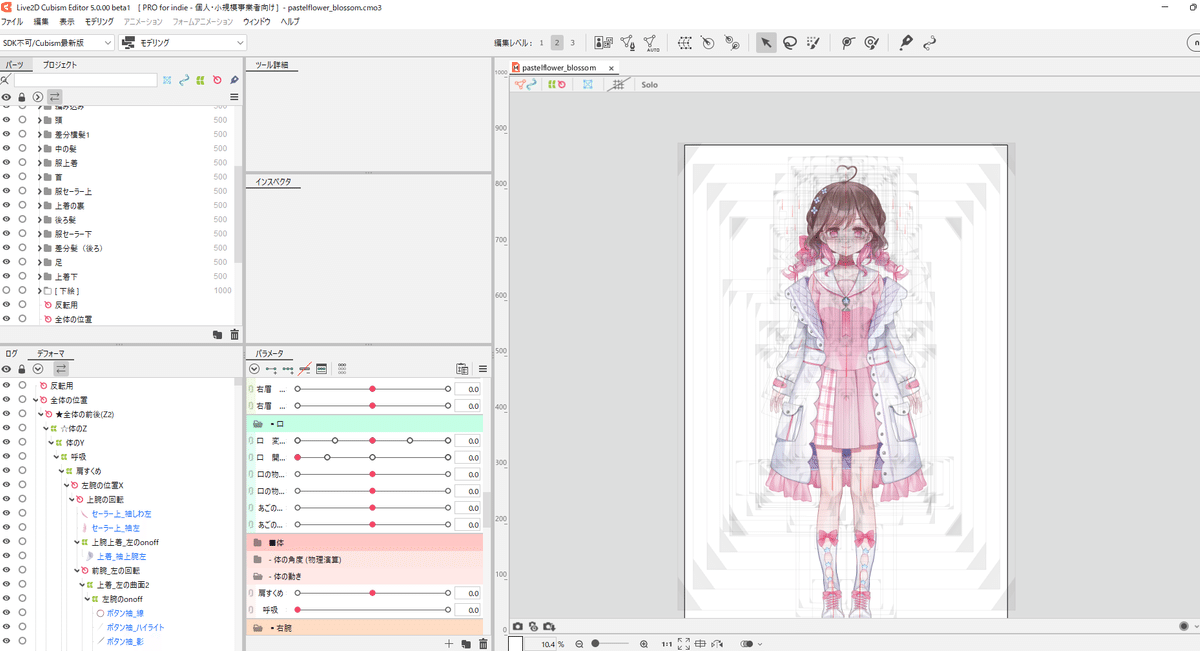

特に、上手いモデルを制作している人のCMOファイルを見ることです。

わたしはこれを飛ばしていたので

最初の2年間はうまくモデリングできませんでした💦

Live2Dとは、

① アートメッシュ・デフォーマで形を作り

② パラメータにキーをうち

③ 物理演算でいい感じに動くようにして

モデルをトラッキングさせたり、アニメーションをつくっていくソフトです。

そして、このアートメッシュ/ デフォーマ / キー(パラメータ)/ 物理演算

4つがうまくいって初めて、いいモデルをつくれることになります 。

なによりも「各設定をうまくコンビネーションさせること」が大事です。

1つの設定だけが得意では意味がないのです!

SNSや動画上では、各設定を細かに見せてもらえることはとても稀です。

しかし、CMOファイルにはそれらすべてが含まれています。

確認しやすいので、要チェックです!🔍

~ 補足・PSDデータについて ~

Live2Dのパーツ分けもできるようになりたい場合、PSDデータの確認もおすすめです!

PSDデータとCMOファイルを組み合わせて確認することで、

「この動きをつくりたいときは、ここまでパーツ分けすればいい」

という指標になります。

また、イラストレーターさんがパーツ分けできない場合、モデラーさんがパーツ分けを担当したり、修正することは多くあります。

そして、きれいにパーツ分けされたデータはモデリングしやすいので、

パーツ分けが丁寧にできることはモデラーとしての強みにもなります。

パーツ分けされたPSDデータは、モデラーさんはもちろん

イラストレーターさんも確認するべきだと私は思っています。

「モデリングはできないけど、Vtuberさんの立ち絵の仕事を受けてみたい」というイラストレーターさんは特に、PSDデータだけでも目を通してみてほしいです!

※パーツ分け済みのPSDデータは、Live2Dの公式サイトやBoothなどで配布されています。

その2. Live2Dソフトの使い方を理解する

CMOファイルを確認することで、モデリングの方法

(=どういう風に作っていけばいいモデルをつくれるか)

は、あらかた理解できるようになるかと思います。

これとは別に、Live2Dの ソフト自体の操作方法 を文字や音声媒体で勉強しておきましょう📖

Spineなどのアニメーションソフトを扱ったことがある方に限っては、

操作方法が近いためすぐに理解できると思います。

そうではない人は、初見では慣れないソフトになるので

まず、マニュアルや解説動画を一通り確認するとよいです。

各ボタンやワークスペースの役割について確認してから扱うだけで、スムーズにモデリングができるようになります。

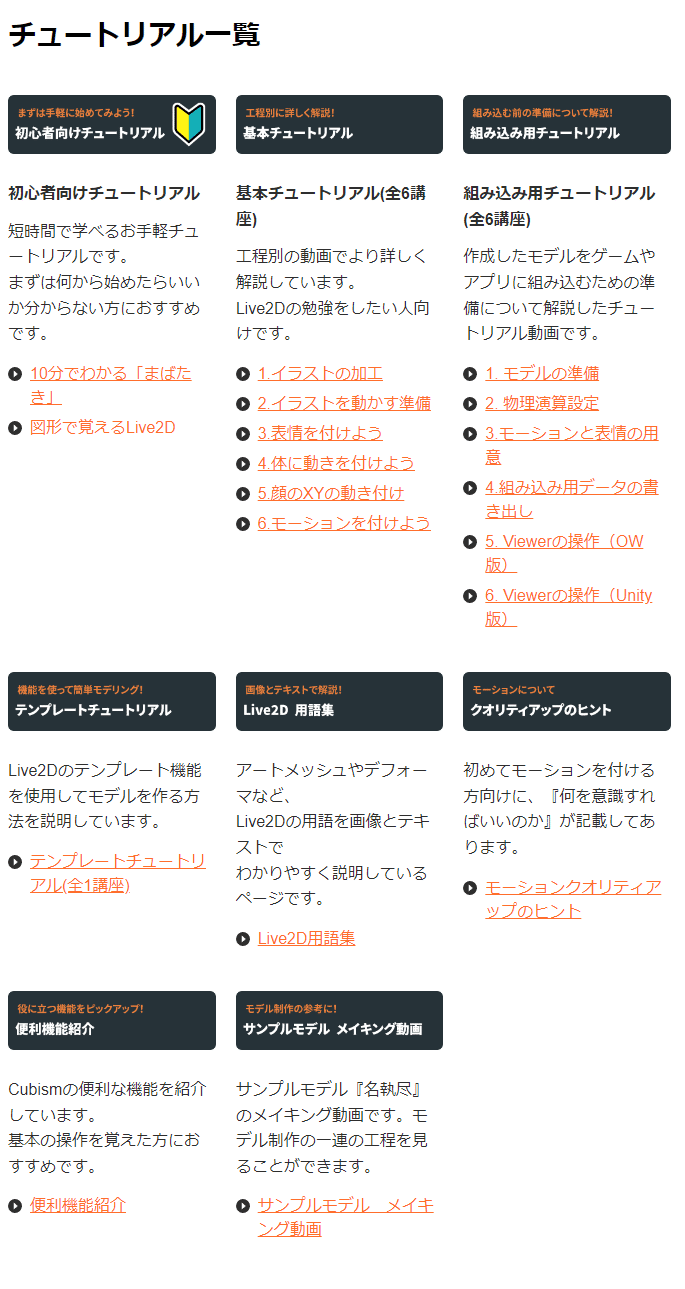

おすすめは、【 公式のチュートリアル 】を通しでみることです。

さらに、モデリングの効率化のために【 ショートカットキー 】 を覚えることも大事です。

特に Shift+Ctrl+C (V,B)(形状のコピペ、ブレンド)などは動き付けの調整の使うと便利です

その3. Live2D作品をネット上で見て回る

応用してレベルアップしたくなったら

SNSなどで モデラーさんの実績やサンプルの動画 をみることも大切です。

こちらは、アイデア集めをするためです。

Live2Dの操作を覚えたあとに見て回ると、いい刺激になると思います。

それでは、ここからはLive2Dの具体的な学習ツールについて、

無料分と有料分を分けてご紹介します!

|◤ 無料の学習ツール ◢|

1. Live2D公式マニュアル&チュートリアル

1つ目は、公式サイト上にある「Live2D公式マニュアル&チュートリアル」です。

こちらでは、Live2D Cubism / Cubism SDK(Live2Dをゲームなどに組み込む際の規格)/ nizima LIVE (キャプチャソフト) の機能がどこよりも詳しく紹介されています。

ここを読んでいれば、Live2Dの使い方はかなり理解できます。

もし、通しで読めなかったとしても

「なんだかよくわかんないなー」となった時に

辞書がわりにひくという使い方でも、とても役に立ちます。

2. Live2Dサンプルデータ集

2つ目は、Live2D社が公式で無料配布している「Live2Dサンプルデータ集」です。

こちらには、アニメーション作品も含む25個のモデルのデータが、すべて無料でDLできます。

王道の学習法で紹介した通り、まずは元のデータ(CMOファイルや、モーションのファイルなど)を確認することがおすすめです。

そこで、公式のサンプルデータを参考にすることがLive2D制作のはじめの一歩になると思います。

特に、最新機能の紹介のために作られたモデル (最新のモデル) が参考になります。

Live2Dのバージョンアップの際はこのページを必ずチェックしましょう。

3. Discordサーバー

3つ目は、「Discordのサーバー」です。

Discordの中には Live2Dの学習目的にたてられている サーバーもあります。

サーバーはクローズド(非公開)なものも多いですが、全体公開で誰でも入れるサーバーも存在します。

私も利用させて頂いている、ののん。(@nonon_yuno)さんの「Live2D情報交換サーバー」も全体公開されているサーバーで、5000人以上の方が利用されています。

Live2Dの中でも、「しっぽの動き🐈」や「顔の動き」など各項目ごとに情報がまとまっていてとても便利です。

SNSなどでLive2Dの情報を探すためには検索が必要ですが、

専用のDiscordサーバーであれば Live2Dに関連する情報 しかありません。

加入している方も初心者さんからプロの方まで幅広く、勉強にはうってつけの環境 になっています。

こちらのサーバー以外でも、公開サーバーについてはXなどで紹介されていることが多く、検索でも見つけることができます。

皆さんも、自分にあったサーバーを探してみて下さい。

4. youtube

4つ目は、「Youtube」です。

youtubeでは、「Live2D」と検索することでLive2Dの作り方やショーケース(サンプル動画)など様々な動画にアクセスできます。

例えば、動画を見ながらモデリングする形式 のものなどは、初心者向けの構成になっています。

また、揺れものの作り方・物理演算の設定など

一部分のトピックに特化したチップ系の動画も勉強になります。

モデラーさんのチャンネルもたくさんあり、要チェックです!

5. X (旧・Twitter)

5つ目は、「X」になります。

Youtubeと同じように、Xでも「Live2D」と検索することで

様々な情報を手に入れられます。

また、多くのモデラーさんとの交流ができる場でもあるため、

『自分と同じようにLive2Dモデリングをしている人と知り合いたい!』

という場合にもおすすめできます。

更に、Xには コミュニティ という機能があり、

Live2Dについてのコミュニティも存在しています。

コミュニティ内であれば、Live2Dの投稿だけが見れるので参考になりますし、モチベーションもアップします!

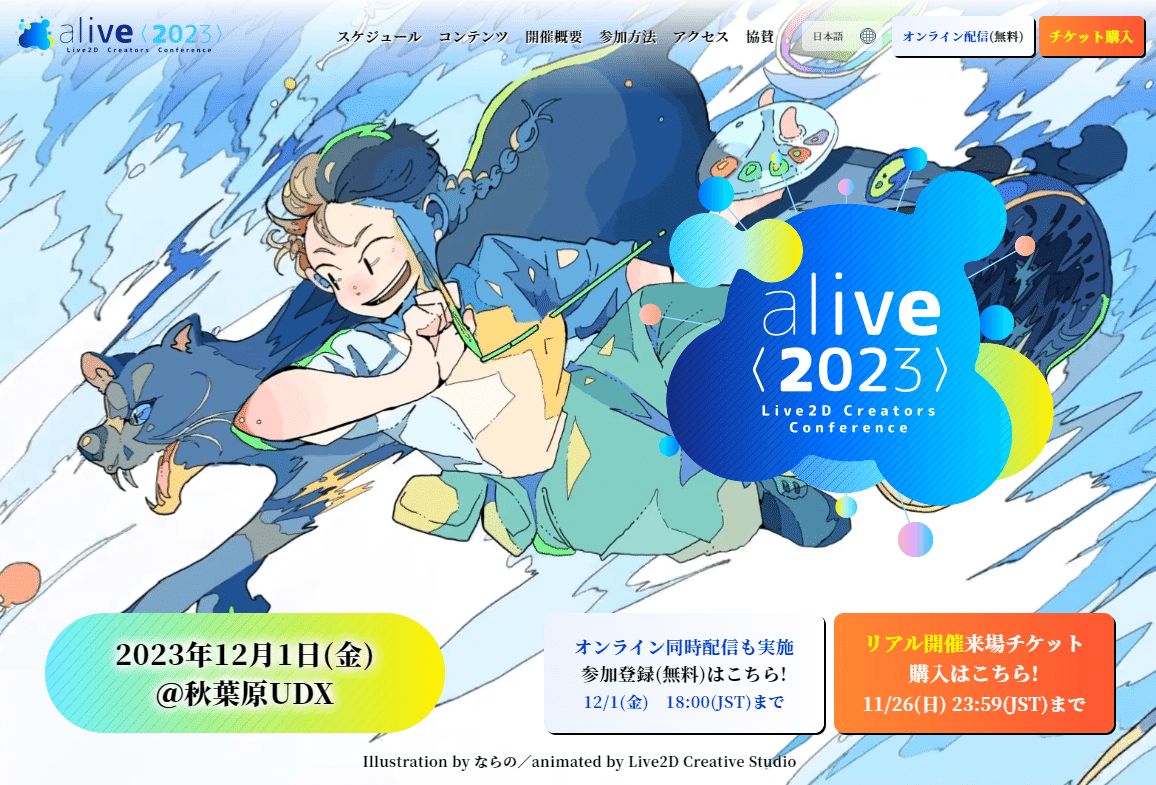

6.イベント

6つ目は、「イベント」です。

Live2Dのみを扱うイベントは年々増えており、規模も増している印象です。

このイベントにも2種類あり、公式のイベントと非公式のイベントがあります。

公式のイベントとしては、12月の頭に「Live2D alive 2023」がありました。

「Live2D alive」はLive2D公式のイベントで

Live2D awardの授賞式やセミナー、Live2Dを使用している企業さんによる講演なども行われます。

イベントに参加しそびれた方も、セミナー・公演の一部はLive2D社公式のyoutubeチャンネルで公開されているので、そちらもチェックして見てください。

非公式イベントとしては、今回私が参加している「Live2Dアドベントカレンダー2023」もその一つです。

◤Live2Dアドベントカレンダー2023◢

— スタジオももこ/Live2D (@studiomomokoart) November 1, 2023

モデラーに役立つ情報がたくさん共有されてきた神企画が今年復活です!一緒にLive2Dを盛り上げませんか🔥

参加者が25人揃うか不安なのでぜひご参加・拡散などよろしくお願いします🙏😭

🔽気軽にご参加ください🔽https://t.co/4i9VOIGENi#Live2Dアドカレ2023 pic.twitter.com/IGUEcyHwuO

Live2Dアドベントカレンダーでは、Live2Dクリエイターが執筆した記事を全編無料で読むことができます。

今年の記事だけでなく、2019、2021 (さらに2015)の記事も勉強になると思います。

お時間のある際にぜひ目を通してみてください。

ここまでが、無料の学習ツールでした!

有料では、更に効率よく学習できるツールがあるので、こちらもご紹介します。

|◤ 有料の学習ツール ◢|

1. Live2DJUKU(月額990円)

有料ツール1つ目は、言わずと知れた「Live2D JUKU」さんです。

個人的には、かなりオススメだと思っています。

もちろん Live2D公式が提供している有償コンテンツ だからということもありますが、

Live2D JUKUさんで提供されているコンテンツの量がお値段のわりにとっても多いこともあげられます!

・講座動画(50本以上、英語版あり)

・教材配布(CMOファイル等、数十ファイル)

・作品添削 ※応募により可能

・加入者限定Discordサーバー

・Live2D Cubism PRO 割引クーポン(1980円分)

月額980円で、このコンテンツが自由にみれちゃいます。

「王道の学習法」で、①参考になるデータを見ること ②ソフトの使用方法を学ぶこと の大事さを語りました。

Live2D JUKUさんはこの2つを十分に満たしているので、最初に選ぶ学習ツールにうってつけです。

わたしもLive2D JUKUさんのメンバーシップに加入したおかげで、

モデルの作り方を理解できるようになりました!

Cubism PROの割引クーポン も配布して下さっているので、Live2Dのライセンス購入前に加入するとよりお得になります👛

2. Live2D学習用の書籍(1000~2000円)

有料ツール2つ目は、「Live2D学習用の書籍」です。

Live2D学習用の書籍の入手方法はいくつかあり、

① 書店で販売されているもの

② Booth等の個人通販

③ 即売会(イベント)で購入できる本

など、それぞれ価格帯や内容・ボリュームも異なります。

学習の目的・予算と照らし合わせて、気になる本を選ぶとよいです。

書籍でLive2Dを学ぶメリットとしては、「復習しやすいこと」が一番にあげられます。

動画などの場合、該当箇所を探すのはとても手間取ります。

対して書籍ではすべてが文字にまとめられいます。

何度も内容を振り返りたいとき、動画・音声媒体より手早く確認ができるところが魅力です。

そして、おすすめの書籍について、

今年の11月末にfumi(@fumi_411)さんの監修されたLive2Dメイキング書籍の改訂版が発売されました📕

初めてのモデルを作った際、改定前の書籍を参考にして制作し、初心者でもわかりやすい構成だと感じていました。

改定後は、顔の動きの自動生成やブレンドシェイプなどバージョンアップで増加した機能の紹介が追加されていたり、

イラストからのアニメーション制作をするメイキング講座なども大きく取り上げられ、全体の内容がパワーアップしていました。

Live2Dモデルだけではなく、アニメーション制作をしたい方にも必見の一冊です!

~追記~

2024になり、新しいLive2Dモデルの書籍も増えたため、追加でご紹介します!

ホロライブの人気Vtuberさんを数多く手がけられたrariemonnさんの執筆されたLive2D書籍です。Live2D制作になれてきた中級者さんのレベルアップにおすすめだと思います。

高可動域モデルで有名な乾物ひものさん、動く背景モデリングを専門的に行っている唐揚丸さん、そして上記でも紹介したののん。さんとfumiさんの4名が執筆されたLive2D教本です。

人物だけでなく、背景アニメーションまで解説されたLive2D本は他になく、各分野の凄腕Live2Dモデラーさんのテクニックがまとめて見れるので、一押しの一冊です。

3. Live2D学習用データ(数百円~数千円)

有料ツール3つ目は、「Live2D学習用データ」です。

こちらは、Live2Dの学習用に制作されているモデルのファイル(CMOデータなど)のことです。

Booth や nizima で、「学習用データ」の名目で販売されています。

それ以外に、汎用モデルのオリジナルデータも学習用のサンプルとして活用できます。

作りたい動きのイメージに近いモデルを選ぶとかなり勉強になります!

4. 講師による有料講座(数万円)

有料ツール4つ目は、「講師による有料講座」です。

こちらは、講師がLive2D制作を教えてくれるビデオの講座のことです。

具体的に、Coloso、Udemy(※ゲーム開発向け)などで講座を見つけることができます。

ビデオ形式の講座では、ソフトの操作全体を画面で見ることができるため、わかりやすいことがメリットだと思います。

また、プロとして第一線で活躍されている方が講師の場合も多く、技術面でもより踏み込んだ内容を教わることができます。

Cover社のライバーさんのモデルを多く担当されているrariemonn(@rariemonn765)さんのColoso講座では、デフォーマの焼きこみ(→動き付け後のデフォーマのサイズ変更)についての解説もありました。

こちらの講座では、全体の動き付けから小物の動き付けの方法まで網羅されており、かわいく動くLive2Dモデルを制作したい方にいい内容だと思います。

お仕事としてLive2Dを制作する上での心得 のお話なども含む講座なので、プロを目指している方もチェックしてみてください!

Colosoさんでは、数日~数週間おきにキャンペーンが行われており、割引価格で講座が受講できます。

費用が高い講座でも、キャンペーンなどを活用して挑戦すると学びになると思います。

5. 添削

有料ツール5つ目は、「添削」です📝

場所は限られますが、Live2DJUKUさんをはじめ、Skeb、sessaなどで行われています。

添削の良いところは、モデルの動かし方やソフトの方法を熟知している人から教わることで、苦手とする部分の解決策を即座に見つけられることです。

また、 ネット上や文献では手に入れられない知識を得ることもできるため、機会があれば試すとよい学習方法だと思います。

わたしも以前、らむしか(@ramusika)さんにモデルを添削して頂いたことがあります。

らむしかさんは、「高可動域のかわいいモデリング」を得意とされているモデラーさんなので、

大きく動かした際に破綻のない形づくりをするためのアートメッシュの打ち方のこだわりなど、とても参考になりました。

お仕事をたくさん受けているプロの方の場合、効率的な手法を知っていることもあり、些細なお話からも学べることが多くあります。

なので、一度モデルを通しで作った後には、モデルの添削をして頂くということもいい学習方法だと思います。

[ おまけ. ツールを選ぶ基準について ]

学習ツールを探す・選ぶ基準として、まずは「できるだけ新しいものから順に試す」とよいです。

Live2Dはバージョンアップのたびに新しい製法で、効率よくモデリングする方法が生み出されています、

数年前の古いデータを参考にすると、昔の手法で時間をかけてモデリングすることになったり、新しい機能を使わないことでデータが重くなってしまうが起こります。

今回ご紹介したツール類も、具体例についてはできるだけ 対応のバージョン・発売日が新しいもの を選定するように心がけました。

教えてくれる先生の技量や価格だけではなく、最新のバージョンに対応したものかどうかも選ぶ基準に含めて、勉強に励んで下さい!

こちらの記事を執筆するにあたり、下記の皆様には掲載のご協力をお願いしました。

Live2D JUKU 様

ののん。様

fumi 様

rariemon 様

らむしか 様

皆さま、ありがとうございました!

明日の記事は 或iA (@Aria_0629)さんが執筆されます。

引き続き、Live2Dアドベントカレンダー2023をお楽しみください。

こちらの記事がみなさまのお役にたちましたら、

♡で教えて頂けると今後の執筆の参考になります。

Katabami☘

いいなと思ったら応援しよう!