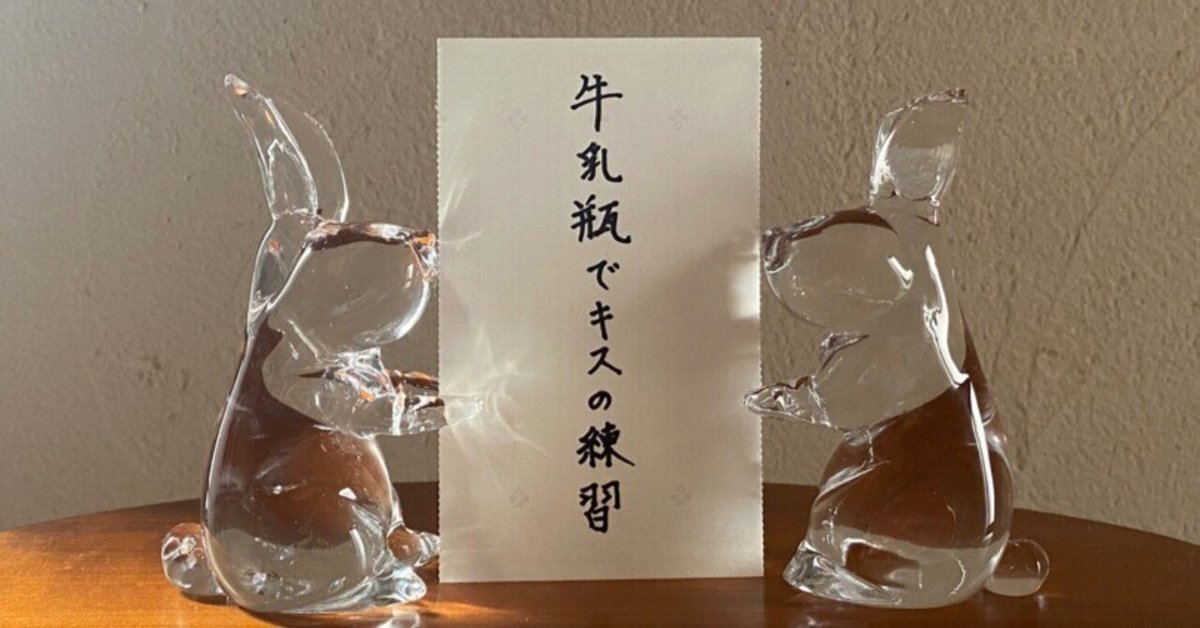

牛乳瓶でキスの練習

エッセイ連載の第7回目です。

(連載は「何を見ても何かを思い出す」というマガジンにまとめてあります)

今回は、中学生のときの思い出です。

友達のひと事に、とても衝撃を受けました。

幕末の志士、高杉晋作の辞世の句、

面白き事もなき世をおもしろく 住みなすものは心なりけり

はとても有名だ。

私も小学生のときに兄から教えてもらった。

11歳年上の兄が、司馬遼太郎の『世に棲む日々』(文春文庫)を読んで、高杉晋作についていろいろ教えてくれた。船の操縦法などろくに知らないのに軍艦で夜襲したり、刺客に狙われたとき千両箱をひっくり返して大騒ぎを起こして逃げたり、子どもにも面白いエピソードがいっぱいだった(どこまで史実通りなのか知らないが)。

中でも印象的だったのが、やはりこの辞世の句だ。

『世に棲む日々』には、こうある。

晋作はずっと昏睡状態にあったが、夜がまだ明けぬころ、不意に瞼をあげてあたりを見た。意識が濁っていないことが、たれの目にもわかった。晋作は、筆を要求した。枕頭にいた野村望東尼が紙を晋作の顔のそばにもってゆき、筆をもたせた。

晋作は辞世の歌を書くつもりであった。ちょっと考え、やがてみみずが這うような力のない文字で、書きはじめた。

おもしろき こともなき世を

おもしろく

とまで書いたが、力が尽き、筆をおとしてしまった。晋作にすれば本来おもしろからぬ世の中をずいぶん面白くすごしてきた。もはやなんの悔いもない、というつもりであったろうが、望東尼は、晋作のこの尻きれとんぼの辞世に下の句をつけてやらねばならないとおもい、

「すみなすものは 心なりけり」

と書き、晋作の顔の上にかざした。望東尼の下の句は変に道歌めいていて晋作の好みらしくはなかった。しかし晋作はいま一度目をひらいて、

「……面白いのう」

と微笑し、ふたたび昏睡状態に入り、ほどなく脈が絶えた。

一坂太郎の『司馬遼太郎が描かなかった幕末――松陰・龍馬・晋作の実像』(集英社新書)によると、これは本当は辞世の句ではないそうだ。亡くなる前年の作らしい。

また、「面白き事もなき世をおもしろく」の「を」も「に」が正しく、「面白き事もなき世におもしろく」なのだそうだ。

しかし、一坂太郎も書いているように、「数ある晋作の詩歌の中から、これを『辞世』として引っ張り出した者のセンスには非凡なものを感じる」。

「に」を「を」にしたのにも、同じことを感じる。

とにかく素晴らしい言葉で、私は大好きなのだが、じゃあ、どういう意味なのか? となると、もやもやして、今ひとつはっきりつかめなかった。

「自分の気持ちの持ちようで、世の中はいくらでも楽しく明るいものに感じられる」などと、ポジティブシンキングの言葉として解釈されることも多い。

それは間違いとは言えないが、どうもなにか明るすぎるほうにズレている気がする。

たとえば、悪政でみんなが苦しんでいるときに、「自分の気持ちの持ちようで、世の中はいくらでも楽しく明るいものに感じられる」なんて考え方でいいわけがないし、世の中を変えようと命がけで奮闘した高杉晋作が、そんなことを言うはずがない。

では、どういう意味なのか?

中学生のときに、こんなことがあった。

クラスのある女子が、私と、私の友達のYに、「キスさせてあげる」と言ったのだ。

1週間後に、ということだった。

ぞれから1週間、Yは大いに盛り上がって、熱心にキスの練習をし始めた。昼休みにも、空になった牛乳瓶で、ディープキスの練習を夢中でやっていた。

そばで見ているほうは気持ちわるくてしかたない。私は「やめろ!」と言った。「あんなの、からかってるに決まっているだろ! 本気にするなんて、バカだぞ!」

すると、Yはこう言ったのだ。

「本気にしなきゃ、面白くないだろ」

この言葉に、私は雷に打たれたようになった。

牛乳瓶をレロレロしている、アホとしか思えなかった姿が、光り輝いて見えた。まさか、こいつに感動させられるとは。

Yの言う通りだと思った。本気にしているYはこの1週間、とても楽しく過ごしている。それに対して、私はなんでもないただの普通の1週間を過ごしているだけだ。Yがあつあつのピザなら、私は冷めたピザだ。バカはこっちだった。

キスはやっぱりウソで、からかわれただけだった。私のほうが当たっていたわけだが、そんなことはあたりまえで、なんの自慢にもならない。

それ以来、私はすっかりYを尊敬するようになり、何事も冷めて考えずに、思いきり期待して楽しむようになった。

宝くじを買っても、どうせ当たらないなんて思わない。当たった場合の計画を、いつもすごく真剣に考えている。もし急にタイムトラベルしてしまった場合についても、よく考えている。

中学生のときには気づかなかったが、高杉晋作の言葉の真髄は、このYの「本気にしなきゃ、面白くないだろ」にあるのではないだろうか?

高杉晋作も、他の人なら、「そんなこと、できるわけないだろ」ということに、本気で期待して動いていたのだから。

歴史上の偉人と、牛乳瓶レロレロ男をいっしょにするなと、怒る人もいるかもしれない。

しかし、海の潮の満ち引きという大きな現象を生み出すのも、鳥の糞が頭に落ちてくるのも、同じ引力によってだ。

大きなことにも小さなことにも、同じ法則が働いている。

私の中では、高杉晋作も、牛乳瓶のYも同じように輝いている。

いいなと思ったら応援しよう!