おっきい熟語でアンビグラムを描きたい話

はじめに

はじめまして、noteを書くのが思ったよりも楽しいかさかささぎです。最近、5~7文字くらいの長い熟語をくるくるするのにハマり始めました。完成した時の達成感が癖になるのが原因でしょうか。作った作品たちも自分好みのものが多いので、せっかくならまとめておきたいと思って発想やらと一緒に書き残しておこうと思います。

長い単語で作るときに、文字組の問題にしばしば当たりました。対応を組んでから文字組を考えるのか、文字組ありきで対応を組むのかの二つのパターンがあったので、それぞれに分けておしゃべりしていきたいです。

言葉にして残しておくのは好きだからいい機会かも。

対応解釈→文字組のパターン

対応解釈を作ってから文字組を考えるという方法からおしゃべりします。ここでしたいことは、簡単に言うと「6文字も7文字もあるんだから、2組くらい対応組みやすい関係の文字があるんじゃないか。」という発想から対応を先に組み、それに合う文字組をあとから考える方法です。文字をとってくる場所によってはかなり苦しい文字組にもなりますが、いろんな熟語で実現しやすい方法だと思います。

僕の作例と一緒に具体的にお話しますね!

作例1:芳香族化合物

「芳香族化合物」で6文字の熟語を3文字ずつの対応に分けて仕上げました。発想は化/合と香/物の対応です。これがどちらも90°の旋回で重なる形で組むことができたので、最後に芳/族をこじつけてみました。ここからの文字組は気合で試行錯誤します。今回ならば1,2文字目と3,6文字目が隣接できる形であったため、この形に落ち着きました。

4文字目と6文字目が同じグループであったため、そういった確定した位置関係から残りの1文字を考えるのもありかもしれません。

作例2:世界5分前仮説

二つ目は「世界5分前仮説」です。この単語を見たときに初めに思いついた対応解釈は5/世と分/説でした。その後、残った三文字を見て、奇数文字特有に存在する回転重畳の中心という重役を一番担えそうな文字を探しました。残った界/仮の対応解釈をして文字組を考えるフェーズに入りました。今回の文字組は簡単で、前の位置から界分/仮説の位置を決めて、都合のいい位置に5が来るように世の位置を調整するだけでした。文字組を見据えた工夫としては、界/仮の対応をどちらむきに90°回すかで可能な対応が大きく変わる可能性を考えたり、多少無理にでも隣接する文字(特に一番最初または最後の文字とその周辺)は同じチームにできるといいかもしれません。

若干のトライ&エラーです!

作例3:最適制御問題

3つめは「最適制御問題」です。着想は最/問と適/御ですこれら2組はすぐに組み終わりました。残った制/題には相当苦戦させられましたが、蜂蜜さんに助言をいただき、完成に至ることができました。続いて文字組ですが……なんと!前3文字と後ろ3文字にきれいに分かれてくれているではないですか!助かります……。これなら、くるっと回して都合のいい角度にくっつけるだけなので簡単です。いつもこうだったらいいのですが。

作例4:最速降下曲線

4つ目は「最速降下曲線」です降/下はすぐに見えて、速/曲はやってみたらすごいしっくりきました。最後に残った最/線ですが、初めの文字である最をちょっと優遇する気持ちで対応を組んであげたところ、割とすぐに対応関係を組むことができました。そしていよいよ文字組ですが……なんと!前3文字と後ろ3文字にきれいに分かれてくれています!ありがとうございます。というわけで好きな向きにくっつけて終わりです。降下の袋文字処理がお気に入りすぎるのでうまくいってくれてよかったです。

作例5:塩基性酸化物(失敗例)

5つ目は「塩基性酸化物」です。これはどのペアの対応もかなり自分の好みのものになったのですが、緑色のグループの文字が1,3,6文字目であり、最初と最後を担ってしまっているので窮屈かつ文字組難になってしまいました。変形を回転だけでなくサイズにも適応させることができればもしかしたら組めるかもしれないですが、少し残念です。回転方向と悪いかみ合い方をしてしまいました。近いうちにまた考えてみたいです。袋文字の「化」すごくかわいいのになぁ。

文字組→対応解釈のパターン

こちらはこれまでとは逆に文字組を先に考えてからその形に合う単語を探してあてはめ、気合で対応を組むといった方法になります。出来上がったときに文字組がきれいに整列しているさまは達成感が大きいのですが、やりたいようにやるには厳しい対応を強いられる可能性があります。

作例1:図書館戦争

1つ目は「図書館戦争」です。五文字と短めの対応ですが、この形は触れないといけないと思ったので残しておきます。僕の大好きな形です。このきれいな文字組はいがときしんさんの「初回限定盤」で僕は初めて見ました。感動しました。回転重畳を5文字で美しく行う形です。この形を選択して、文字組に合う文字列を探し、かなり苦戦しながら対応を組みました。この作品は先に型を決める大きな利点である「文字跨ぎの対応」を実現できているところがチャームポイントであると思います。図書館の本棚のように整理された文字組がcoolですね。(特大自画自賛)←自字自賛の方が正しいかも。

作例2:特殊相対性理論

2つ目は「特殊相対性理論」ですこれは文字組を作ってから、2文字→3文字→2文字の流れで合計7文字の単語を探して作りました。対応は最後に残った回転中心の対を除いてサクサク作ることができました。(対の対応だけでそれまでのほかの対応の合計時間と同じだけかかりました。)

余談ですが、同じ単語で違う対応のアンビグラムが観測範囲で3つ見つかりました。(189φ6さん:180°回転型,2Σさん:ケルベロス型,3Σさん:重畳型)どれもクオリティ高すぎる。あまりにも神対応。

同じ単語でどっちもやってみた

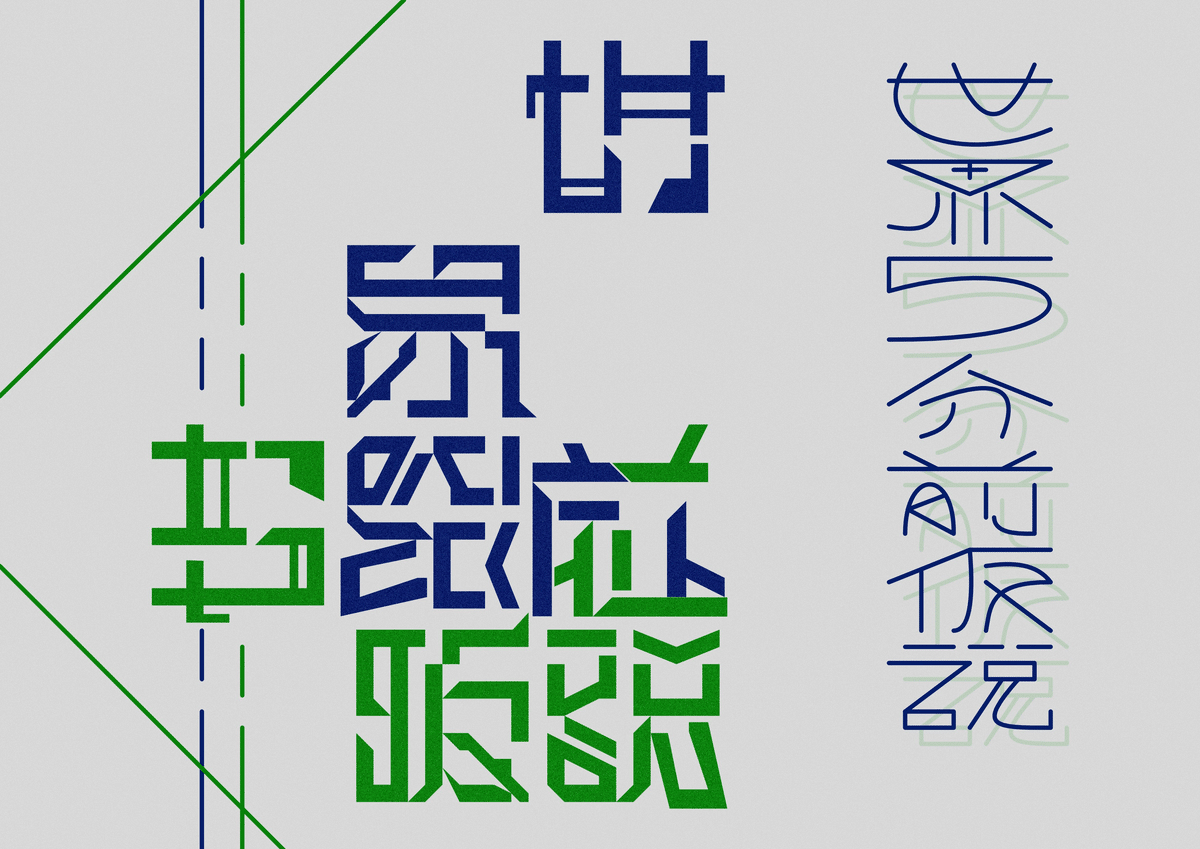

「東方見聞録」という文字列で対応解釈→文字組と文字組→対応解釈の両方をやってみました。一気に2枚とも貼りますね。

対応解釈→文字組:東方見聞録

文字組→対応解釈:東方見聞録

2つの「東方見聞録」です。見比べてみてどうですか?先に対応解釈を作るパターンの方がのびのびと対応を組んでいる一方で、文字組を先に考えたほうは文字間の統率が取れているように見えますね。どちらもかなり良さが出ているように感じます。どちらの対応も東/聞の対応になっているにもかかわらず、文字組の都合上向きが変わっているのも面白いですね。ぼくはどっちもかなり好きな作品です。

おわりに

ここまで見てくださった方、ありがとうございます。簡単にですが考えたことをまとめさせていただきます。今回は考え方の2つのパターンを出しました。どちらがいいか、言い切るのは難しいことですが、回転中心が確定してしまう奇数文字の回転重畳の場合は先に文字組を確定させた方が安全なのではないかなと思いました。一方で、組みやすいところから組み始めて作るのも可読性が出しやすい上に、自身が満足いく作字がしやすいことも確かです。むずかしい。

僕はこれからは気分で使い分けていこうかなと思います。