飛鳥 川原寺跡とのご縁〜伎楽に誘われて

少し前のことですが、近鉄飛鳥駅を起点に猿石や鬼の雪隠などをたどりながら亀石経由で橘寺に行こうとしたことがあります。その時、川原寺跡に出会い、すっかり魅了されました。そしてそれにはそれ相応の理由があったと後でわかり独り感激した、今回はそのお話です。

でもなぜ今更これを書く気になったかというと、2024年5月にStandfmで親しくしていただいているありさんに会いに奈良にいき、車で飛鳥を回ってくれたおかげです。その際、この川原寺の横を通って、私は「ここ、ここなの!」と騒いだりしています。初リアル対面から、その川原寺通過の音声はこちらから是非👇

この時の旅の音声記録、磐船神社や星野妙見宮からのキトラ古墳を訪ねた話はこちらから

ありさんのnoteページはこちら

この場所は何?なぜ?…の出会い

さてここからは、いつかのその時のお話。

飛鳥駅方向から歩いて橘寺に向かいましたから、ここから右手に折れると到着と言う地点にやってきました。角には石碑がたっています。

聖徳太子御誕生所の石碑や、お地蔵さんもありますが

その間を進むと橘寺の裏側の門にでます。

実はこの時よりさらに5~6年前にも橘寺を訪ねているのですが、飛鳥寺から移動したので正門から入りました。ですから、裏側からのこの道も初めてでした。

そしてここにきて、おもわず足を止めました。曲がろうとしていたけれど、この左側が気になりすぎる、この広場は何だろう、それが川原寺跡でした。

橘寺に続く道の正面に広がる場所でした。

短い草がはえてますが、四角い広場のようで、随分奥にお寺らしき建物、

手前にはちょっと高くなった所、そして近づくとそこには

「これは柱の跡かな、礎石跡かな」と思う丸い石がはめてある…

さらに向かって右手奥にも、何か大きな建物の台座だったのかと思うような所もある…後で知りましたが奥のものは塔の土台だった所だそうです。

そして、正面のこの一壇高い所から奥にある建物に向かって歩いた時、私は馴染みある大宰府政庁跡地を思い出してもいました。それも門の場所を。ですから、おそらくここが入口、門の礎石であろうと推測しました。大宰府は都の九州拠点として設けられたので、飛鳥の建物や場所と空気感が似ていてもいても不思議ではないとも思いました。

風が舞って、鳥が近くに来て鳴いて、あたりには誰もいなくて、なんとも幸せな心地よさでした。それからしばらく、ずっとひとり、そこにいました。

でも、ひとところにじっとしたり、座るのではなくて、体をゆらゆら揺らしたり、ふわふわ歩きまわって、あちこちくるくる動いてまわりました。

どうにもそうしたくなるのです。

左隅の大きな木の下にも、小さお堂のようなものがあり、とにかく心地よく、ふわりふわり風にのって漂っていられるような、そんな場所に感じられました。

なんて素敵な場所だろう、ここはどんな場所なのだろう、と、とてもワクワクしながらうろうろしながら、奥の建物を確認すると、そこは弘福寺とあり、はやりお寺で、その前には川原寺跡という案内がありました。

後で調べよう、後ろ髪をひかれつつ、小一時間ほどたってからそこを離れました。そしてその後、橘寺にお参りし、岡寺から飛鳥寺、そして甘樫丘超えて橿原神宮へとぶらぶらと歩いた一日でした。

川原寺から知る伎楽

さて帰宅後、調べました。

川原寺、それは飛鳥時代に突然日本書紀に現れた飛鳥四大寺に数えられる大きなお寺。四大寺とは、薬師寺、大官大寺、飛鳥寺と、この川原寺で四大なのだそうです。

ただ、この川原寺以外の他の三寺は、飛鳥から藤原京、またそこからの平城京へと遷都するの伴い、都に移っていったそうです。(飛鳥寺はそこにありますから、おそらく中味がということなのでしょうか?)

しかし、この川原寺だけは飛鳥にとどまったとのこと。

遷都とは、文字通り都に関係する首都機能のようなものがみんな揃って移動することだったそうですが、なぜか川原寺だけは動かなかったそうです。

そこには政治的ないろいろはあったのかもしれませんが、個人的に思うに、当時から他の飛鳥の大きなお寺に比べて外国との関わりが深いお寺だったという記録があり、このあたりがポイントだったのかと妄想をしています。

そして、ここからなのです。その海外との交流が深いお寺、外国の人がたくさんいたお陰なのか、川原寺には「伎楽団」のみなさんがいたとありました。しかも当時、日本で唯一、ここにだけだったそうです。

ただわたしはこの時はまだ伎楽なるものを知らず、雅楽なら知っているけど「この伎楽って何?」とまず、そこからでした。

この記事の簡易版ですが音声での配信はこちらから是非

思いは声にのって伝わるかと思います

そこで、次は伎楽を調べてみました。するとそれは、呉学あるいは「くれのうたまい」とも呼ばれる古代の外来芸能であり、ウィグルあたりなど中央アジアからシルクロードを経て伝えられた仮面劇とありました。

そしてこのお面は結構大きめ、すっぽりかぶるようなものなのですが、それはもっと遠くギリシャからの影響も見られるとも言われていて、面の発祥とその劇の物語は、これら地域の古い伝承や神話に結びついているものだと…なるほど…で、どんなお面があるのかな、更にしらべます。

遠くからやってきた芸能だけに、日本とは遠い顔立ちも見受けられると記されています。そして特にそれを感じさせる面としてあげられていたのは、

婆羅門ばらもん、崑崙こんろん、酔胡王すいこおう、酔胡従すいこじゅう、迦楼羅…カルラ!?迦楼羅!!

そうなのです、わたしが大好きで、屋号にお名前をお借りしている

ヒンドゥーの神様ではガルダ、日本にきてからは迦楼羅天となりましたが

なんとその面が、そしてもっといえば、迦楼羅の無言仮面劇がこんな昔から、そしてこの川原寺にだけあったということなのです。

もしかしたら迦楼羅が一番初めにやってきた日本の地はここ?などと、またもや勝手に妄想と興奮がひろがります。

周りは光明真言つまり真言密教 空海さんとカルラを一緒にしちゃいました

さてあらためて、この伎楽そのものについてですが、日本国内では、奈良時代に主にお寺などで奉納された芸能だったそうです。

そして今もこの当時の面は正倉院や東大寺、東京国立博物館などに保管されています。また、平安時代にはすたれてしまった伎楽だったそうですが、今は復元され、だいたいの様相は省察できているとのこと、更に今作られた面を使ってでしょうが、実際に演じられてもいると解りました。

ここからさらに伎楽にハマっていくわたくしなのですが、その前に、まずは先に歴史や背景と、川原寺との縁の喜び、調べてわかった理由から。

川原寺から九州大宰府観世音寺へ

この川原寺にだけに置かれていたという伎楽団、なぜ川原寺にだけだったかは、はっきりしないようです。けれどその後、実は別の土地にも派遣された記録が残されています。

当時、海外からの来訪者、特に新羅など半島からの来客や使節は、まず九州に上陸をします。そこで、彼らをもてなすために、伎楽団を筑紫に派遣したとありました。

飛鳥時代の筑紫いえば、那津宮家(なのつのみやけ)という名前の接待の場が536年に設けられ、その後、それは665年に太宰府に移されています。ですから多分大宰府がメインになるでしょうが、他にも筑紫館(つくしのむろつみ)やもう少し時代を下ると鴻臚館などの接待の場所があります。それらはいずれも私が住むところ近いのです。

はたして、伎楽団の皆さんは筑紫のどのおもてなし場にいたのだろうとこの辺から、また前のめりになります。

そこでまた川原寺について辿っていくと、この川原寺は、元は斉明天皇の川原宮の跡、つまりお住まいだったと出てきました。亡くなった後、その子である天智天皇がそこに建立したのが川原寺だと解りました。

そしてここでまたもや、「斉明天皇?!」と反応するわたくしでした。

というのも、この斉明天皇は661年に、唐・新羅と戦っていた百済を救援する援軍をおくるため、自らも九州におもむきますが、筑紫朝倉の宮で崩御さた女性の天皇です。

朝倉というのは太宰府(現代の太宰府は太:古代の太宰府は大宰府は大の字で使い分けられています)からまだ南になりますが、それでも立地的にはなかなか近くなってきた、と思ったところに、まだ出てくる事実。それは川原寺の伽藍の配置からわかることでした。

この川原寺の伽藍の建物の配置は、他に類を見ないものだと発掘調査で分かったそうです。そしてこの配置と同じ所は実は国内に2寺しかないそうで、

ひとつは滋賀県大津市の南滋賀ですが廃寺、つまりなくなっているそうですが、もうひとつは福岡県太宰府市 観世音寺… 観世音寺!!!

迦楼羅につづきビックリマーク第二弾です。

実は、観世音寺は九州では、一番好きなお寺です。といっても普段は誰もいらっしゃらない御堂があるような場所です。でも私はここが大好きで、たまにここを訪れては川原寺の時と同じように、しばらくそこに浸っています。

観世音寺は川原寺を参考にして作られたようだと記されており、この観世音寺も、筑紫で斉明天皇が亡くなったので、菩提を弔うためにつくられたと伝わっています。天智天皇が発願した80年後、聖武天皇の天平18年(746年)に完成と記されていました。

少し離れた所にある宝物殿は特にすごい仏像いっぱいでお勧めの観世音寺のご案内はこちら

そして更に、後になって知ったことですが、

「天武天皇十四年(685年)新羅からの使者供応の際、筑紫の観世音寺で川原寺から移された伎楽が演じられている」と日本書記にあり、また延喜式には法隆寺、大安寺、東大寺西大寺の四大寺に伎楽を置くと記されているそうです。

初めの段階では「伎楽団の皆さんは、筑紫どこにきたのだろう?」だったのが「そのままずばり観世音寺にこられた!」ということが解りました。

そしてまた、この「四大寺に伎楽を置く」という所から思い出したのが

阿部文殊院近くの土舞台です。これもまたルーツがより身近に感じられたのですが、これについては、また別の機会に触れたいと思います。

ともあれ、また繋がりました。伎楽団はこの観世音寺に派遣されていたのだ、ここで伎楽を披露していたのだと思うと何とも幸せな気持ちになったのでした。

なぜってまだ理由があるからです。なぜ観世音寺がそんなに好きなのか、

それはこれまた大好きな弘法大師空海さんが滞在していたお寺だからでもあります。

空海さんの観世音寺

空海さんは遣唐使として唐に渡りました。当時の遣唐使、留学生は20年間唐に滞在するという義務がありました。けれど、空海さんはわずか2年後、その時に帰国する遣唐使の船にのりこんで帰ってきました。

それは青龍寺の恵果和尚が空海さんに、密教の奥旨を全て授けて遍照金剛の称号を与え、正式な密教伝承者として、一日でも早く日本に帰って、この教えを広めなさいと遺言をしたためだったと伝わっています。そして他にも経典や様々な持ち帰るものをたくさん準備もして、任期よりはるかに早い帰国となりました。

しかし、朝廷からすれば「これは勝手に帰ってきた」ということになりますから、簡単には入京させるわけにはいかないと、観世音寺に止住させたという記録があります。そこで、空海さんは上陸した筑紫の観世音寺で、持ち帰ったお経などを整理したりしながら時を待ったそうです。

そしてその後、朝廷にも重用された空海さんは、9世紀に朝廷から川原寺を賜り、京都と高野山を往復する時の宿舎にしていたと伝わっています。

そうなのです、ここで再び川原寺にエピソードが戻るという嬉しさです。

ちなみにこの観世音寺のお隣には、鑑真和上が上陸してはじめて灌頂をさずけてくれた場所、のちに戒壇院となるお寺も並んでいます。

伎楽にはまる

これらを知った時、道理で川原寺跡では、ふわふわと動いて回ったはずだと腑に落ちました。わたくしも舞を趣味にしていますので、こうなると俄然こちらに興味がわきます。

面は残っていて見られるけれど、伎楽のは音楽とはどんなものだったのだろうか…それが知りたい、と次にそちらに気が向きます。勿論、さがします。するとそれを再現してくれているCDを見つけました。早速それをiPhoneにいれて、まさにその場所、観世音時でひとり聞いて見たりしました。これは時空を超えた気分で最高に楽しいものでした。

それは「天竺からの音楽」というのCD。芝祐靖先生の作品でした。雅楽では存じ上げていましたが、この素敵な先生が、これを創ってくれたとは!と、また感激したのでした。いずれもアジア古代の横笛で演奏されています。

勿論、迦楼羅の登場とその演目のシーンも含まれています。

さらに、「朝倉音取(あさくらのねとり)」斉明天皇の征西の折、丸木づくりの御殿を建て、そこに住まわれた時のことを歌ったもの、と言う古典も含まれています。

伎楽のお面の写真と構成

最後に伎楽の構成について載せておきます。「教訓抄」という鎌倉時代の舞楽に楽人であった狛近真(こまのちかざね)さんが記したものだそうです。

伎楽は寺院での野外で仏像や宝物を中心に行列を作り練り歩く、行道と呼ばれる形式だったそうです。この練り歩きという所がまた、私が川原寺跡をうろうろ歩いて回ったイメージと重なって、これを知った時にはいっそう興奮、更に喜んだのでした。

演技の順番は以下のようになっていたそうです。

以下、写真は e国宝 からおかりしました。

伎楽面のぺーじは こちら

https://emuseum.nich.go.jp/detail?langId=ja&webView=&content_base_id=100769&content_part_id=0&content_pict_id=0

1 治道(ちどう)列の先頭 道を清め露払いの役

2 獅子と師子児 道を踏み固める役

これ以降はそれぞれの物語があります

3 呉公(ごこう)

4 金剛(こんごう)

5 迦楼羅(かるら) 走手舞というテンポの早い舞

6 崑崙(こんろん) 呉女(ごじょ)力士(りきし)

7 婆羅門(ばらもん)

8 太孤父(たいこふ)年老いたおとうさんと大孤児(子どもが2人)

9 酔胡王(すいこおう)と従者

それぞれのストーリーは検索を掛けたりすると出てくると思います。

ご興味がわいた方は是非、調べてみてください。

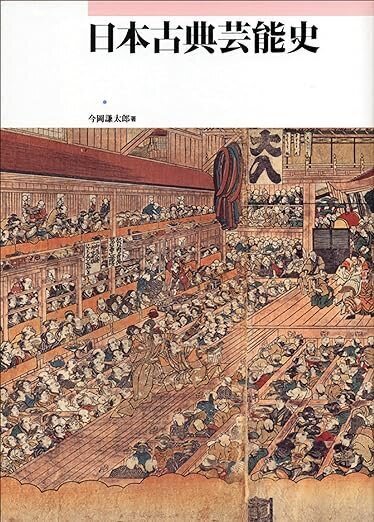

参考資料にさせていただいた書籍の中で特にお気に入りの2冊はこちら

後記

普段から引き寄せられるようにふらりと脇道にそれたり、いろんな場所に足を踏み入れる私ですが、このようにいつも必ず戻ってから実際にどんな場所なのかを結構な頻度で調べます。

するとその歴史や出来事の中に、わたしと深くかかわっていたり、あとになって遠かったはずのその場所の人との縁ができる、好きなことに関連していたりする、そんな楽しいことがいっぱいおきます。

ここっていなと思ったら、どんな場所かを調べてみることはお勧めです。何か見つかるかもしれません。

最後までおつきあいいただきありがとうございました。