世界を創る、化学について

こんにちは。普段とは違って、真っ当な時間に書き始めています(16:05)。生活リズムは変わらず崩壊していますが、なぜかいま気が向いたので、noteを書くことにしました。

今日書こうとしているのは、化学をテーマにした布教文です。化学って、おそらく日本人の90%くらいは認知している学問だと思っています。一方で、世間からは「化学物質の原因でしょ?アブない!」と腫物扱いされ、文系諸賢からは「意味分からんmolだの構造式だのやらされて、嫌いだった」と避けられ、理系同志からも「物理/生物/数学の方がおもろい」と専攻対象には選ばれにくいという不遇分野でもあります。

僕は化学が大好きで、何ならそれを根拠に学部選びをしていました。あんまりモテない化学くん、親近感が湧くと言えばそうですが、原因はやっぱり魅力が知られていないからだと思います。魅力のない僕に代わって、泥沼から抜けてほしい。化学に興味なんてない皆さん、嫌いな皆さんにも、面白さを伝えられることを祈って、あいさつを締めさせていただきます。

化学って?

初めに、化学ってそもそもどんな学問なのかを話してみたいと思います。一言で言ってしまえば、「世界を創る学問」です。これだけでは伝わらないと思うので、深掘りしていきますね。

化学は、数学や物理と比べて実学的です。

数学は極めて抽象度の高い内容を、(基本的に)近似なしに、論理をただ一つの道具として厳密に解いています。物理の扱うものは(素粒子だの場の量子論だのを含めても)現実にある、あるいはあると思われるもので、近似も適宜用いていますが、やはり条件を定めてモデル化したものを解いています。

一方の化学は、物理よりも更に現実世界に即するように理論を作り上げてきました。化学反応を物理の厳密さで扱おうとすれば、まず解けません。適宜大雑把な近似と経験則による理論を交えながら、例えば「イオン」や「周期表」、「官能基」といったもので分類し、体系立てて現実を説明できるようにしてきました。

化学が嫌いな方々は既に嫌な気持ちになっているかもしれません。が、化学のコンセプトは外せないので、もう少しだけ我慢してください。すぐに面白い話につなげます。

化学は、今述べたように、現実に即して発展してきた学問です。だからこそ、「世界を創る学問」たりえると僕は思っています。その理由を2つ、述べてみます。

ひとつは、日常の解像度を上げてくれるから。「世界を創る」とは、新しいものを作ることだけではありません。世界は認知を前提に(認知がなくとも存在し得ますが、少なくとも当人にとって)存在するので、知識で日常の理解度を上げることは、世界を広げることと直結します。なんで水は油に溶けないんだろう?どうして金は劣化しないの?きれいな面で割れる石と、ごつごつした面で割れる石があるのはなぜ?こういう幼いころに抱く些細な疑問は、化学が答えを与えてくれます。

ちなみに、一応答えを書いておくと、順に「水分子の極性によって油内で集合してしまうから」、「金はイオン化エネルギーが(相対論効果による6s軌道の安定化及び5d軌道の不安定化によって)極めて高く、反応性に乏しいから」、「劈開の有無」です。難しい言葉で書いてしまいましたが、要は「水分子H₂O同士はひきつけあうから」、「金は化学反応を起こしにくく、酸化されにくいから」、「鉱物は割れる方向が一定のものとそうでないものがあるから」です。

こういう「気になるけど、ま、知らんくてもいっか~」くらいに流した疑問も、化学を学んでいるとふとした時に「あれってこういうことか!」って解消されていきます。理由を知るというのは、なんだかんだ言って物事への理解度を上げてくれて、楽しいものです。好奇心が満たされますから。

慣れてくると、身の回りのものの構造式を知るだけでも楽しくなってきますよ。

ふたつめに、「自然界に存在しない物質をも作れるから」です。これはよく言われることなので、耳に覚えがある方もいらっしゃるかもしれません。パズルのようなもので、原子と原子のつながるパターンは無数にありえます。自然界といえども、それらすべてを網羅していることはなく(意外ですよね)、試験管の中でしか存在しない物質はあります。自然界の物質の一部を変えて薬にできちゃうこともあるんです。「このままだとこういう性質が都合悪いなぁ、そうだ、このパーツをこれに取り換えてあげれば…!」という、機械いじりのようなことをミクロの世界から行えるのが魅力です。

さらに、それによって生み出せるものの自由度は非常に高いので、社会からのニーズにも、自分の好奇心にも応えられるという良さもあります。

化学の魅力はほかにもたくさんあります。生物の仕組みを化学を道具として解き明かすことだってできますし、物理っぽくはなりますが、数式やコンピュータを用いて分子の動きをシミュレーションすることもできます。

しかし、大きくくくれば以上の2つになるかな、と思います。

面白そうですよね?

構造式

ウッて思ったそこの人、そう身構えないで。構造式って、まぁ覚えさせられると面白くないかもしれませんが、その美しさ、神秘、面白さを鑑賞する分には良いものですよ。

構造式とは、といっても、実例を見せた方が早いですね。

こういうやつです。

さて、これはなんでしょう? …といっても分からないと思いますので、ヒントを。

・学生の必需品。

・これを含む飲料の中毒患者がいる。

・利尿作用がある。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

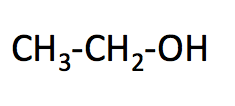

…分かりましたか?正解は、カフェインです!若干アルコールへのミスリードを入れてみましたが、アルコールはもうちょっと簡単な分子です。

こんなやつね。カフェインのと違って炭素原子が省略されていませんが、細かいことは気にせず、単純に形の美しさとかに触れていきたいので、説明は割愛します。

余談ですが、僕はこういう(自然界においては)かなり簡単な構造の分子がどのように体で作用するのか、とか知るのが大好きです。酒(エタノール)呑んだら酔いますが、こんなたった9原子の集まりが大の大人をつぶすなんて、一体何が起きてるのか気になりませんか?これはまぁ別の話として。

構造式って、世界を形作る物質が、分子が、本質的にどんな風になってるのかを見せてくれるものなんですよ。物質は結晶、つまり固体で存在する時と、融解して液体で存在する時とで全然様子が違いますよね。水と氷なんかを考えてもらうと分かりやすいですが、そのどちらも構造式(この場合は分子式ですが)はH₂Oで変わりません。もっと言えば、構造式ではめちゃめちゃ似ているのに、見た目はまるで違うものだってあります。

この二つ、どう見たってなんの関係もないように見えますよね。

では、構造式を貼りますよ。

どうですか?どっちもたった1パーツが違うだけです。

構造式は、根っこの部分で似ているのに、人間の知覚ではまるで違うものに見えてしまう二つを、ミクロにまで視野を狭めることで本質化して表現することで、「正しく」見せてくれます。例で挙げたこの2つの性質は全然違ったりするんですが、構造式が似てるって感性は大事にしたいと思うのです。

さらに、勉強を進めると、構造式はいろんな情報を伝えてくれることが分かってきます。反応するとしたらどのパーツが反応を起こしやすいか。相性の良い物質はどんなものがあるか。さらに、立体的にどうなっているかまで教えてくれます。

構造式への嫌悪感は多少なりとも拭えたでしょうか。ここからは構造式が「きれい」という感覚を共有したいので、いくつか分子を紹介してみようと思います。

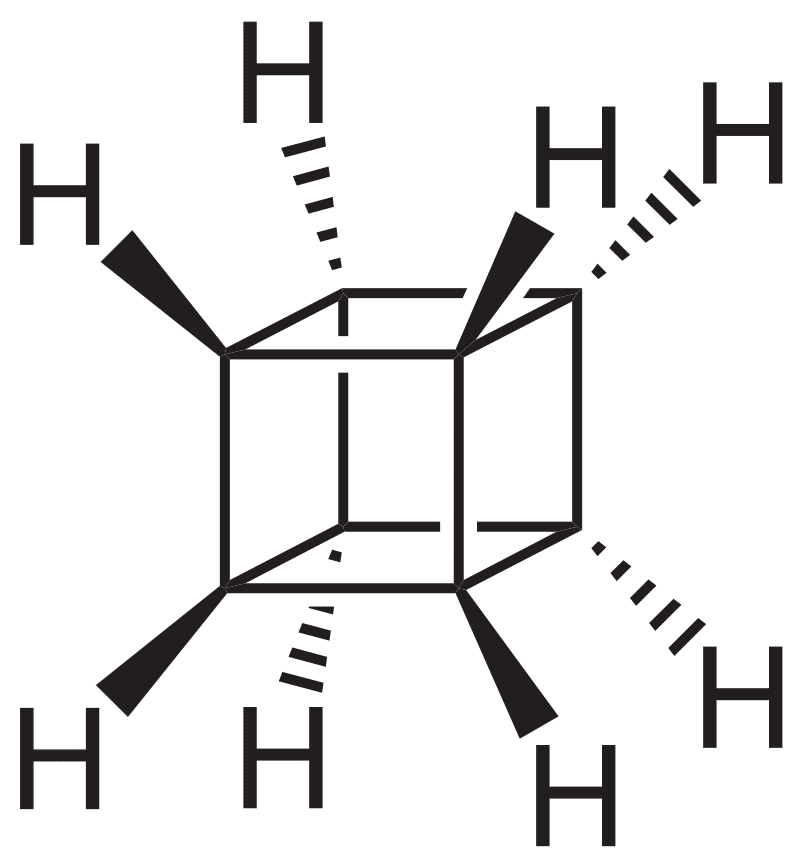

先鋒を切るのはこいつ、

キュバン

です!

頂点部分は炭素原子が省略されています。炭素原子が立方体の頂点部分に鎮座し、さいころのような分子を構成しています。

インパクト強いですよね。しかも、結構安定に存在する分子だったりします。

自然界には存在しない分子ですが、この構造があり得ると思いついた化学者たちは合成にチャレンジしたんです。結実したのは1964年と意外に最近の出来事です。

難しいことは考えず、雰囲気と流れを見て感じてほしいです。途中ゴツゴツした余分なものをまといながら、着実に面を創っていき、立方体を構築したら余分なものを切り離すという流れ。すごいと思いませんか?

最初の材料として用意された分子はなかなかアクロバティックな形をしているわけですが、最終的に収まるキュバンは整然と、ちょこんとしているのも何かおかしみを覚えますね。

キュバン同士がたくさんつながったキュバンポリマーは極めて強靭な繊維ですし、角の水素原子Hを全てニトロ基(-NO₂)で置換したオクタニトロキュバンは現在における理論上最強の爆薬です。キュバンだけでもロマンある形をしていますが、そこから派生する化合物にもロマンがあって良いですよね~。

ちなみに、キュバンみたいな化合物としては、

・プリズマン

・ハウサン

・ドデカへドラン

などなど。最後のドデカへドランに至っては、合成された理由が「十二面体の対称性を審美的に追求した結果」とされていますし、めちゃくちゃ楽しそうですよね。何の役に立つか?知りません!

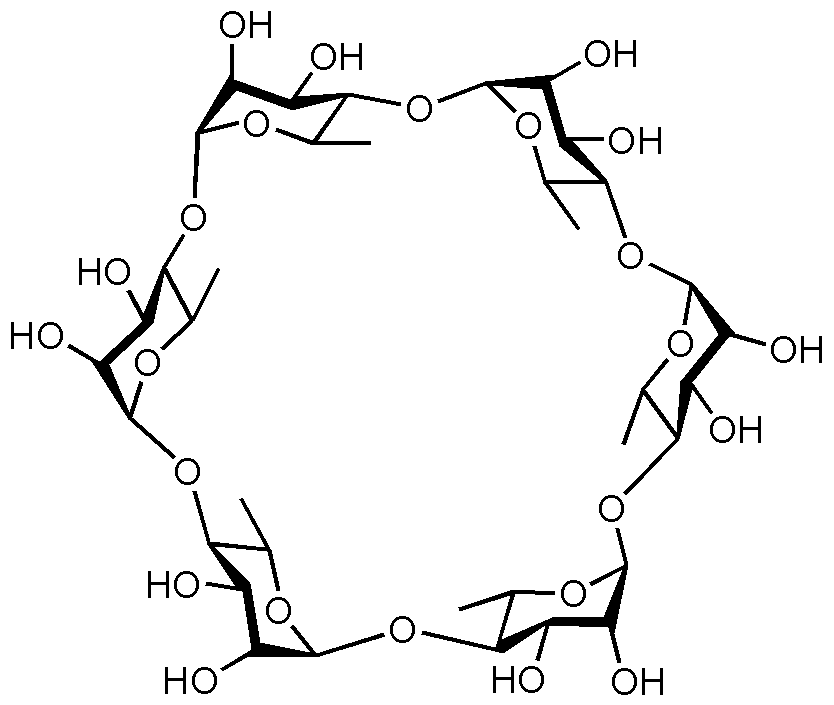

続いて

シクロアワオドリン

です!

名前が人を馬鹿にしているようですが、構造式を見ると少し納得するかもしれません。

「シクロ」は「cyclo-」という接頭辞で、環状構造をしていることを意味します。問題のアワオドリン部分ですが、これはある学生が合成に成功した後、構造式を見た研究所の教授が「阿波踊りみたい」と言い出したことがきっかけのようです。確かに言われてみると阿波踊りっぽくもなくもない…?

そして続くは

メビウスカーボンナノベルト

です!

これは最近名古屋大学で合成された物質で、なんとメビウスの輪状の構造をしています。メビウスの輪とは、一枚の長方形の紙をねじってつなげるとできる輪で、裏表がない輪として広く知られています。

これをなんと合成によって化合物として再現したのです!

いや~、凄いですね。これ自体はおそらく役に立ちませんが、伴って開発された合成手法に関心が寄せられている…らしいです。

インパクトのある3つを紹介してみましたが、正直大体の構造式には楽しめる魅力が潜んでいます。流石にエタノールとかまで単純でありふれたものは微妙ですが、自然界の化合物の構造式は大体どこかしら面白いところがあるものです。あ、ここの部分構造、〇〇と同じじゃん。ここで環になってるんだ。対称性があっていいねえ。そういった感覚に浸るのは数瞬ですが、楽しいものです。

最後に

化学の楽しさ、少しはお伝えできたでしょうか。

今回書けたのは、本当に氷山の一角ともいうべきわずかな部分です。

他にも結晶学とか、理論化学とか、いくらでも面白いことはあります。

しかし、です。この記事を読んで、ほんの少しでも「面白そうだな」と思ってくれた人がいたなら、これ以上の喜びはありません!

なかなか化学をメインとして学ぶのは難しいかもしれませんが、ぜひ、思い出した時にでも、インターネットで検索するなり、図書館に行くなり、友人に聞くなりして、疑問を解消してみてください。身近な物質の構造式を知って、鑑賞してみてください。

それはきっと、心を豊かにしてくれますし、あなたの世界を広げてくれます。

世界を創る学問に、もっと多くの人が興味を持ってくれることを祈って、結びといたします。およそ5000字にもなってしまいましたが、読んでくれてありがとうございました!