眼鏡屋で働くなら知っておきたい「視力測定問題集 2年生用(加入度数編)」

このnoteはおそらく世の中にない

「眼鏡屋で働く人だけ」に意味がある問題集です。

問題はなるべくわかりやすくしていますが、処方には完全な正解はありません。

このnoteで大切なことは、しっかりと「質問」できるようになり

処方後の説明をお客さんに「伝えられる」ことを目的としています。

⬇️視力測定に慣れてきたけど「基礎をもう少し固めたい」という方は、

こちらの記事から読んでいただけると理解が深まります。

某大手眼鏡屋チェーンで10年以上勤務し、

自分の失敗体験を恥ずかしげもなく発信しています。

⬇️こちらのアカウントでは眼鏡と心理学をメインとした発信をしています。

⬇️またブログでは日常心理学を活用して眼鏡屋で活かす方法や、

仕事、恋愛、育児に応用でき、人生の難易度を下げる方法を

全て無料で公開していますので、興味のある方はどうぞご覧ください。

⬇️こちらは眼鏡の検査に特化した発信をしていますので、

気になる方がいたらフォローしてみてね。

はじめに

測定に慣れてくると眼鏡処方の全体像がなんとなく見えてくると思いますが、

同じく「壁」にもぶつかると思います。

自分が処方した度数に「なじめない」と返ってくることがポツポツ出だし、

なぜこの人になじまなかったのだろう?と考えるはずです。

多くの人はここで「まぁたまたま合わなかっただけだな」で終わらせてしまい、

何年も同じ間違いを繰り返して行きます。

眼鏡処方の基礎であり奥義は、

「今の眼鏡の何に不満があり今回はどうしたいのか?」を深く聞き出し

出来ることと出来ないことを説明して「理解」してもらえるかどうかです。

数値的な理論も大切ですが、もっとも大切なことは

お客さんの要望を聞く「質問力」と「説明力」にあります。

加入度数はどのくらい入れるのがいい?

まず一般的な年齢別加入度数の表がこちら。

40代 +1.50まで

50代 +2.00まで

60代 +2.50まで

70代 +2.50まで

80代 +3.00まで

くらいが実践的な数値です。

あとは目線を上下に落とすのが得意、不得意があるので

目線を落とすのが苦手な方には年齢よりも加入度数を多く入れたり、

レンズの累進帯を短いタイプにする方法があります。

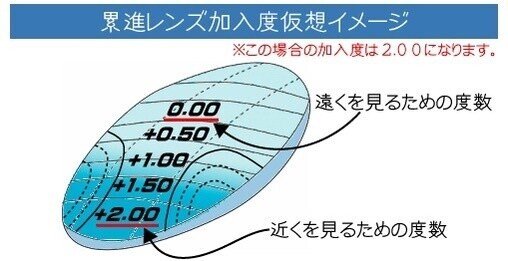

そもそも加入の入る位置をなんとなく理解していないと度数は決めにくい。

引用:れんず屋 https://www.lensya.com/progressive/progressivetop/02-2.html

なので7A数値に年齢の加入を入れれば、

「遠方も近方もバチバチに見える」ということですね。

しかし眼鏡の処方ってそんな単純なもんでもないのです。

「遠方をそこまでバチバチにしなくていい」って人もいれば

「近方は裸眼で見るからゆるくて大丈夫」って人もいる。

上記の画像でも左右の歪みが書いてありますが、

遠方度数と近方度数の数値差が大きいほど累進レンズは歪みを増して

視野が狭くなるデメリットがあります。

ということは遠方度数がゆるければ近方度数もゆるい方が視野も大きく取れるし、

歪みも少なく快適なレンズになるっていうことですね

これを踏まえてお客さんがどこを見たいのか?を聞き出す必要があります。

次の項目で主訴によって入れる加入度数が変わることを見ていきましょう。

主訴による加入度数の違い 例題1

例えばこんなデータがあったとします。

KB S-1.50 視力1.2 加入+1.00

7A S-1.25 加入+1.75

年齢50代

主訴はデスクPCを見やすくしたい

細かい主訴の質問は省きますが、この場合1番単純な処方は、

S-1.50 加入+1.75にすることです。

しかしこれはあくまで単純な処方。

もしお客さんが「遠方はそこまで見えなくていい」と言った場合は

S-1.25 加入+1.50でもOKということです。

遠方度数と近方度数に開きがあるほど歪みや視野が狭くなるデメリットを考えれば

なるべく少ない加入度数で要望を満たせる方が満足度が高くなるからですね。

計算式で言えば、この人の近点はS-1.50から加入度数の+1.75を足すと

+0.25になるので、30センチくらいの近方は裸眼でも見えるということ。

主訴はデスクPCを見やすくということなので、

「実際に使う距離」を詳しく聞くことと、

「手元はどのくらいの距離まで眼鏡で見たいか?」を深掘りして聞くことが

この処方のポイントとなりますね。

そうすれば低加入でもPCの距離は見えるようになるからです。

主訴による加入度数の違い 例題2

では同じような数値で、違う主訴の場合を見てみましょう。

KB S-3.50 視力0.7 加入+1.00

7A S-4.50 加入+2.00

年齢60代

主訴は遠方を見やすくしたい

現在の眼鏡の悪い要素は遠方だけなようですが、遠方度数を上げれば加入度数も

同じく上げなければ今と同じように手元は見えなくなります。

例えば今の度数は遠方度数がS-3.50で加入度数+1.00を足すと

近方度数はS-2.50ですよね?

ということは、この方は遠方を上げた分だけ加入度数をS-2.50にしなければ

いけないということです。

数値にするとこんなイメージです。

S-4.50なら加入は+2.00

S-4.25なら加入は+1.75

S-4.00なら加入は+1.50

S-3.75なら加入は+1.25

全部近方度数はS-2.50になってますね。

なので「遠方をどれだけ見たいか?」がこの処方のポイントになるわけです。

加入を上げるデメリットを説明して体験した上で、

「今よりどこまで遠方を見たいのか?」を深掘りできれば

精度の高い処方となるでしょう。

遠視になるとまた少し処方は変わるので詳しくはこちらの記事も

参考にしてみてくださいね。

眼鏡屋で働くなら知っておきたい「視力測定問題集 2年生用(加入度数編)」まとめ

「加入度数を強めれば手元は見やすくなる」と思われがちですが、

デメリットも多くなります。

「いかに加入度数を強める意外の方法で手元を見やすく出来るか?」

「歪みを増してでも本当に遠方をそんなにも見たいのか?」

これを深掘りしていけば「単純に年齢相応な加入を入れるだけ」という

レベルの低い処方からハイレベルな処方に変わります。

なるべく歪みが少ない方が慣れやすいですし、満足度は高くなります。

数値的な結果も大切ですが、お客さんの「心の声」を聞き出せる

「質問力」と「説明力」を高めてレベルの高い処方を目指していきましょう。

最後まで見ていただきありがとうございました!!

最後にお願いです。

今回の記事を読んで「まぁ少しは役に立ったな」と思えたら

下にあるハートボタンを押していただければ今後のやる気につながります。

またいろんな処方をまとめたテンプレ集もnoteで販売しています。

もしよければ途中の無料部分まで読んでみてください。

きっと何かの知見になると思いますよ。

それではまたTwitterかブログかnoteでお会いしましょう。

ありがとうございました!!