2024 迎春!一般性癖コンクール 勝手に延長戦~P.U.N.K.の解釈~(1/22更新)

RAMチャンネル様で2024年1月1日に配信された、『迎春! 一般性癖コンクール3』に《Uk-P.U.N.K. 娑楽斎》で応募した、河童の皿箱と申します。

「世の中にはいろんな性癖があるぜ面白いぜなるほどこういう見方があるのかほうほうふへへへへ」と楽しんで視聴していたところ、突如自分の投稿が出現し、大変びっくりしました。

まさか採用されるとは思っておらず…反応もとてもあたたかく、ありがたく存じます。改めまして、癖をブチかます場所を作ってくださったRAMさんとアドえもんさんに感謝を申し上げます。

さて、RAMさんと約3,000文字の大格闘の末、「中時間? 長時間の誤字では?」「いっそnoteに纏めたらどうか」と、アドえもんさんや視聴者の方々からもあたたかいお言葉を賜りました。

せっかくご興味を持っていただけたので、説明部分の体裁を極力整えつつ、新たに思い浮かんだ妄想と一緒に書いてみようと思います。

始めに。

私は伝統芸能には全くの初心者です。歴史も基礎知識が乏しく、詳しくありません。「P.U.N.K.の人々がどんな人かを知りたい」という一点のみでネットサーフィンして情報を集めています。

ある程度は情報を精査しているつもりですが、個人的なエモーショナル優先で拾ってお話しさせていただきますので、念頭に置いてくださると幸いです。

そして何より、内容は全て考察ではなく妄想にて構成されております。「そういう考え方もあるかなー」くらいで受け止めていただけたら嬉しいです。

また、この記事は【P.U.N.K.】カード及びデッキの回し方などを知っている前提で書かれておりますので、「P.U.N.K.のカード全部は知らないなぁ」とか「知ってはいるけどデッキの回し方知らないなぁ」等ございましたら、まずはこちらの動画(RAMチャンネル様より拝借いたします)を視聴し、純【P.U.N.K.】の基本的な動きを知ってから読むのをお勧めいたします。

第1章 それぞれの名前の由来の話(章の総文字数14386文字)

改めまして、私の性癖は言葉遊びです。そして、P.U.N.K.は言葉遊びが非常に堪能であると感じております。ですので、まずは彼らP.U.N.K.が使っている言葉、伝統芸能や歴史の人物などを少しだけ知るところから始めます。

この項目はさまざまな説明をする前提情報の共有でもありますので、斜め読みだけでもして頂けたら幸いです。

1,P.U.N.K. …パンクとはそもそも何なのか?(2991文字)

【P.U.N.K.】とは、『デッキビルドパック グランド・クリエイターズ』で登場した、遊戯王OCGオリジナルのカテゴリです。同パックで登場したカテゴリは、アラメシアを逆から読むとリセマラになる【勇者】と、色々な意味で百合がモチーフの【エクソシスター】です。

【P.U.N.K.】のモチーフは日本の伝統芸能であり、サイバーでネオンな世界に生きるアート集団として、P.U.N.K.は描かれています。それぞれが所持するガジェットはどこかSFチックで近未来的な雰囲気を持っており、イラストの色彩が独特で、背景は暗いものの黒の重さは一切なく、非常に鮮烈で派手、そしてなにより楽しそうに笑っています。

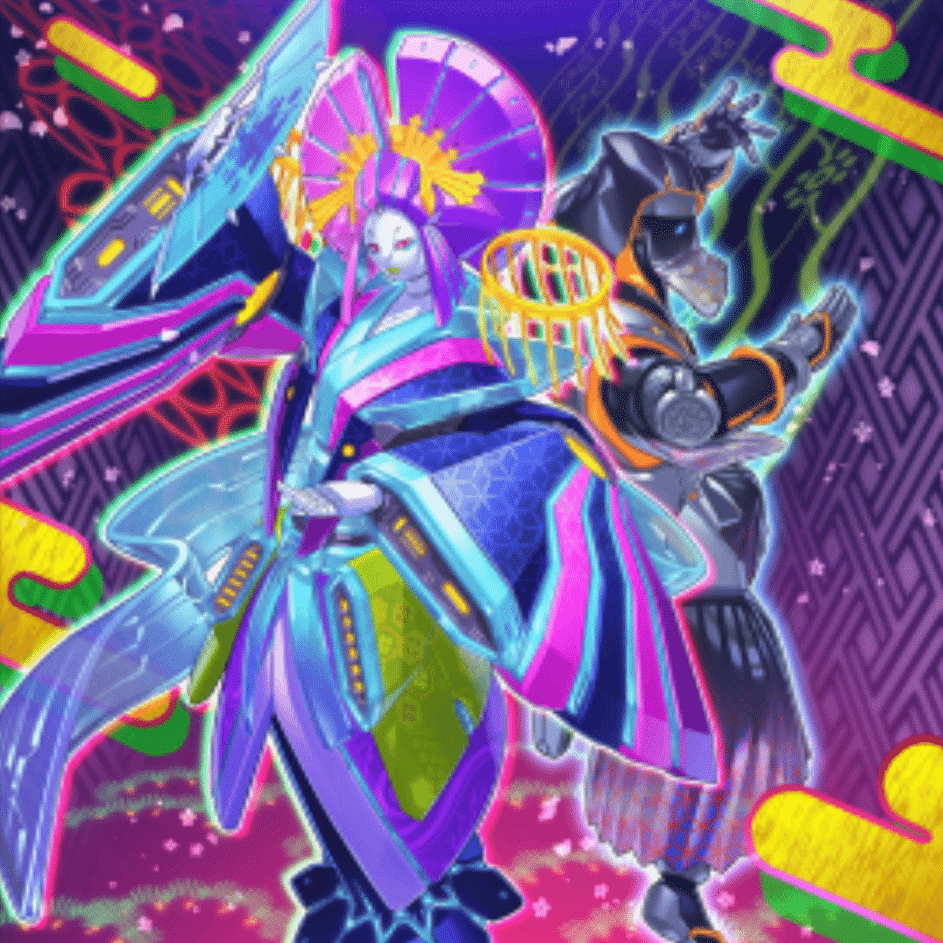

P.U.N.K.を構成するメンバーは4名。浮世絵担当の娑楽斎と、雅楽担当のワゴン、浄瑠璃担当のMme.スパイダー、能担当のセアミンで構成されています。カードの追加後は、セアミンになりきってディア・ノートを演じているお方が居て、実際は5名であると判明しました。

一方、【P.U.N.K.】はザ・ヴァリュアブル・ブックEX2にて紹介されているものの、残念ながら【勇者】のようにキャラクターが喋るレイアウトではなく、【エクソシスター】のように設定が細やかに公開されてもいません。

イラストが大きく掲載されている代わりにテキスト量は少なく、それも巷での彼らの評価等が書かれてているのみであり、P.U.N.K.メンバー個々人の話はセアミンの設定画(踊る時以外はぼうっとしている、高いところから飛び降りて舞うのが好き)以外皆無と言って過言ではありません。

ストーリーが存在するカテゴリではないのです。

さてここからは、彼らが名乗るパンクについて掘り下げていきます。恐らく、【P.U.N.K.】には『PUNK』や『サイバーパンク』が掛かっていると考えられます。

PUNKとは、若者を中心とした文化の中で、1970年代頃に海外で発生した、ひとつのムーブメント(流行)を指します。旧態依然とした政治や態勢や文化に抑圧を受けてきた若者たちが、いかにそれらを攻撃・批判・破壊・反抗し、自分たちの主張・表現を行うかに重点を置くのがパンク文化です。音楽のロックから派生した『パンク・ロック』を好む人たちを中心に発生しましたが、音楽だけではなく、ファッションなどにも影響を及ぼしています。

1950年代頃に発生した『ロックンロール(ロック)』の流行から様々なジャンルが生まれ、10年20年経過する中で様々な人が参入し、ハード・プログレ・パンク・オルタナ・ハードコア・ポストなどなど、それぞれが表現したいジャンルへと派生し、そこからも気の遠くなるほどに細分化され、「これはポジパンじゃねぇか!」「ちげぇよパンクだっつの!」「いやゴスだろ!」「軽すぎなんだよ!」「大差無いだろ、線引きむずくね?」みたいなのが頻発しています。

ジャンルの線引きをやってるとキリがありませんし、P.U.N.K.は音楽だけではなく別の分野も取り扱っていますので、ここでは大まかに「表現者が現状を批判し、自らを示す表現を、自らで作り上げる若者文化」をパンクと捉えることにします。

さて、パンクと調べると、上記のように頭をツンツンにする人とか、トゲトゲの服を着てる人が真っ先に出てきますが、これらはあくまで海外で起こったムーブメントで表現されたもの。日本ではまた別の、パンク文化に近い若者文化が存在しますので、ひとつ取り上げます。

歌舞伎です。歌舞伎は現在は伝統芸能として扱われていますが、江戸時代に成立した当初はド派手な若者文化として扱われていました。

戦国時代末期に現れ始めたならず者こと『傾奇者』の、派手な容姿や傍若無人な生き様に影響を受け、猿楽(物真似芸)として真似し、次第に狂言(滑稽な笑劇)として演じ始めたのが歌舞伎です。

話題をP.U.N.K.に戻します。

彼らが没頭する伝統芸能と、名乗り上げたパンクは、意外と表裏一体なのかもしれません。何らかの反抗から新たな若者文化が生まれ、人が共感して栄え、徐々に体裁が整い、時を経て伝統となる。

このサイクルにサイバーパンク…SFの要素を組み込み、極めて高度な技術を持つ世界観で描かれているのが【P.U.N.K.】である、と。

この記事ではこのような前提をもって、色々とみて行きます。

とはいえ、パンクとは何らかへの反抗心が原動力ですが、世界観がほとんど判明していないP.U.N.K.では、「彼らは一体何に反抗し、何を叫んでいるのか?」は想像がつきません。後述しますが、彼らからは伝統芸能への多大なるリスペクトが感じられるため、伝統への批判ではなさそうです。

デッキの性能を見ると、アドバンテージ稼ぎがとにかく上手い一方、相手の行動を封殺する無効や破壊は得意ではなく、相手の動きをじっくり観察して的確な場面で大量バウンスする妨害が主力です。

対戦格闘ゲームの【VS】や、過激なレースの【GP】、侵略者【クシャトリラ】、恐ろしい罠が仕掛けられた【ラビュリンス】や【蟲惑魔】、「全て壊すんだ」な【破戒】や【神碑】などの攻撃的なカテゴリと比較すると、妨害回数は少なく、発動タイミングは遅めで少々扱い辛く、手段も再利用されかねないバウンスであるため、効果的な妨害の難易度は高めと言えるでしょう。

こうした性能から、P.U.N.K.は何かを攻撃したい意志はそこまで強くなく、あくまでも「自分たちのオリジナリティを自分たちで生み出したい」、パンク文化を構成する重要な要素である『DIY精神』が根本にあるのかなと思います。

DIYとは『Do it Yourself(専門家に依頼せず自分で作る)』です。パンク文化のファッションは、缶バッヂや安全ピンなどをたくさん使用し、自分たちで自分たちを派手で攻撃的に飾り立てていました。DIYは現代でも日曜大工などを指す言葉として使われています。もしかしたら、P.U.N.K.の衣装やガジェットは、彼らが自ら手掛けているのかもしれません。

その他、強引に漢字にしてくれる中国語訳(簡体字)を【P.U.N.K.】で見ると、【朋.克.】となっています。朋克(パァンクゥ)とはパンクのことですが、もっと言うとポジティヴ・パンクです。

ポジティヴ・パンクとは、メディアに友好的なパンクを指し、音楽としては重さを重視するパンク・ロックよりも軽めのパンクを指すようです。対義語としてメディアに敵対的なネガティブ・パンクがあります。

そして、なぜこの字が当てられているのかは不明(音を優先した結果である可能性がある)ですが、『朋』とは肩を並べる友人や結託を表し、『克』とは〇〇することができる(可能である)、制する、打ち勝つなどの意味を持っているようです。

この時点ではまだ、彼らが集団として名乗っているP.U.N.K.をみているだけで、やはりこれだけではなかなか彼らの素性は窺い知れません。P.U.N.K.とはどんな集団なのか、彼らは何を表現しようとしているのか、彼らの目的とは一体何なのか、彼らが目指しているものとは?

このnoteが、誰かがP.U.N.K.の姿を考える時の一助となれば幸いです。

2,娑楽斎と東洲斎写楽(3718文字)

彼の名前は、江戸時代の1794年〜1795年に10ヶ月だけ活動した浮世絵師、『東洲斎写楽』から取られています。

写楽は活動した当時、歌舞伎役者や力士の絵を手がけていました。このような浮世絵はいわばファングッズであり、人々が求めていたのは、欠点がなく、美化・デフォルメされたお気に入りの役者の姿でした。

しかし、写楽は骨格を忠実に再現し、役者の欠点もそのまま描く、いわば写実的な手法をとっていました。これが役者のファンのみならず、モデルの役者からも不評を買い、作品は投げ売られ、たったの10ヶ月しか活動できなかった…はっきり言って、失敗してしまった浮世絵師なのです。

さて、そんな写楽ですが、没後の1910年代頃、写実画の発展が著しい海外からの注目により脚光を浴びます。それに影響を受け、日本でも写楽への注目が高まりました。しかし、たった10ヶ月だけ活動し、そこまで良い評価も受けなかった写楽の正体は不明。国内外が写楽の正体を追い求めたのです。

直後、第一次世界大戦や第二次世界大戦が勃発。数多くの資料や遺産が戦争や空襲によって焼かれ、写楽の正体は現在でも明らかになっていません。

それでも人々が写楽の正体をさまざまに考察していくなか、有力な情報が見つかりました。それが、『浮世絵類考』に書かれた『写楽斎』です。浮世絵類考は浮世絵師の来歴や考察などをまとめた資料で、初版は1740年、そこから様々な人に加筆され、成立しています。

浮世絵類考には写楽斎という人物が掲載されており、初期のバージョンでは『写楽斎は歌舞伎役者の似顔絵を描いたけど、あまりに真のまま描いてしまったから、世間には好まれず、少しの活動で終わっている』と記載。

1820年頃に加筆されたバージョンでは『写楽斎は東洲斎写楽である。世間の評価は芳しくなかったが絵は上手く、そこは評価されるべきだ』と記載。

1868年頃に加筆されたバージョンでは『写楽斎は斎藤十郎兵衛と呼ばれており、八丁堀に住む阿州候(蜂須賀家)お抱えの能役者である』と記載されています。

斎藤十郎兵衛は能の資料でも記載が発見され、また写楽斎も『諸家人名江戸方角分』という江戸に住む文化人をまとめた資料に八丁堀に住んでいたと記載されています。

しかし、発見されたどの資料もそれぞれ死亡した日付が異なっているなど、一概にこれが正体だとは結論づけられないようです。

東洲斎写楽、および写楽斎の正体は現在も研究されておりますので、専門家の方々にお任せするとして…このような背景があると知った上で、娑楽斎さんをみます。

まず娑楽斎とは、東洲斎写楽から取ったというよりも、その正体として囁かれている写楽斎から取ったとする方が音が近いです。

東洲斎写楽が写実寄りの手法で売り出しに失敗しているので、『写』が東洲斎写楽の失敗の象徴となってしまい、あまり縁起が良くなかったから『写』を消した、と考えられそうです。

或いは、P.U.N.K.がオリジナリティを重視する集団である以上、ただ模倣する意味を持つ『写』が相応しくなかったからとも考えられます。

アーティストたちのコラボレーションパフォーマンスの様子がデザインされたプロテクター。

オリジナリティある芸術を追い求めるあなたに。

MDに実装されているアイコン・メイト・プロテクターなどには、

そのカテゴリに沿ったフレーバーテキストが添えられています。

音にも洒落が込められています。写楽斎と音を同じくする『洒落臭い』とは、主に若者が分不相応に生意気な様を指す悪口です。そして、PUNKとは反抗によって生まれた若者文化を指す言葉。この洒落だけでもオシャレですが、この洒落をやるだけなら、写楽斎のままでも良かったはず。

娑楽斎さんは消した『写』の代わりに、『シャ』と読む漢字約80文字の中から『娑』を当てはめました。『娑』を使う言葉はあまり多くありませんが、特に取り上げたいのが『婆娑羅(ばさら)』と『娑婆(しゃば)』と『婆娑(ばさ)』です。

婆娑羅(ばさら)とは、十二神将の金剛力士・仁王の別名、『伐折羅(ばじゃら)』から生まれた言葉です。何もかもを打ち破る、金剛石(ダイアモンド)のように硬い意思を持った上で、常軌を逸した奇抜な行動や、衣服などを派手に着る、鎌倉時代頃の人々を指します。

と、由来は複雑ですが婆娑羅とは、発生時期と由来と表現物が異なる傾奇者、及びPUNKです。世界各国、どのような時代でも「反抗心を持ち、派手に着飾り、自らを表現する」という流行が度々起きているのは、非常に面白いです。

娑婆(しゃば)とは、仏教用語の『サハー』に当てられた文字であり、サハーとは仏教の厭世的世界観を体現する、『我々の生きるこの世の中のこと。辛く苦しく、それに耐え忍ぶ場所』を指します。

娑楽斎の文字の並びを見ると、次の文字は『楽』。『楽しい』という意味をピックアップすると、ここには浮世絵の歴史が見えてきます。

先ほど娑婆(サハー)と表現した、どう足掻いても生きるとは苦しいとする仏教の世界観。これは、『憂き世』とも呼ばれていました。しかし江戸時代頃、「どのように生きても辛く苦しいのならば、浮かれて楽しく生きなければ勿体無い」と、『浮き世』という考え方が生まれました。そうして、この世で生きる人々を描いた風俗画を『浮世絵』と呼ぶようになったのです。

『憂き世』を示す『娑』に、『楽』を隣り合わせて『浮き世』とする。娑楽斎さんは、浮世絵成立の歴史をたった2文字で表現しているのです。

では『斎』は。書斎などというと書のある部屋となるように、基本的には部屋を指す言葉です。日本では、画家や文人(現代で言えばアーティスト)が名乗る雅号(ペンネーム)にも用いられます。この場合、作品を作る場所=アトリエに名前をつけ、そのアトリエの主人として、アトリエの名前を雅号にします。

例えば、東洲斎写楽は『東洲』が『斎』なので、「東洲(江戸の東にある洲のある土地=八丁堀か築地あたり)がアトリエで、そこで作品を作っているのが私ですよ」となります。

浮世絵の語源から来ただろう娑楽斎さんの名前をこの法則に当てはめると、「憂いもあり、浮かれもするこの世こそ、俺が筆を執って作品を描くアトリエであり、俺こそがこのアトリエの主人だ」となります。

これだけでも彼が歴史や伝統へ抱く尊敬と、現世を手中に収めんとする大胆不敵さが垣間見えるのですが、娑楽斎さんの言葉遊びはこれに収まりません。『娑』も『楽』も『斎』も、それぞれ別の解釈ができてしまいます。

『娑』は、他にも婆娑(ばさ)に用いられています。婆娑とは、バサバサという擬音語への当て字です。では、何がバサバサしているのか。婆娑は、『衣が飜る様、舞い踊る様』です。

『楽』は、音楽の用語にも度々用いられます。『楽器を鳴らし、音曲を演奏する』です。

『斎』は、多数の宗教に用いられます。神道では「いつき」、仏教では「とき」、正教会では「ものいみ」と読み、断食や食事制限など具体的な行為はそれぞれで異なりますが、大まかには『身を清め、神仏などに仕える』です。

『舞い踊る』、『演奏する』、『仕える』。連続した意味もなければ、浮世絵に関する意味でもありません。しかし、P.U.N.K.のカードをご存じの方は、3つの言葉の共通点がすでに見えているのではないでしょうか。

『娑』は、舞い踊る《No-P.U.N.K. セアミン》と、セアミンになりきる《No-P.U.N.K. ディア・ノート》のお方を。

『楽』は、楽器を演奏する《Ga-P.U.N.K. ワゴン》を。

『斎』は、人形に仕える《Jo-P.U.N.K. Mme.スパイダー》を。

『娑楽斎』とは、P.U.N.K.のメンバー、及びそれぞれが得意とする芸能を1文字で表し、それを連ねた名前なのです。

これが、私がP.U.N.K.の様々な由来を調べる決定的な一打となりました。若者文化を示す『PUNK』に若者が生意気な様の『洒落臭い』を掛け、『洒落臭い』を『東洲斎写楽』もとい『写楽斎』に掛け、『写』から『娑』への変更にすら意味が読み取れ、浮世絵成立の歴史が表現され、自らの誓いがあり、あまつさえその文字全てに仲間の存在が……『娑楽斎』の、たった3文字に……What……?

さて、あまり彼の話ばかりしていても進めないので次へ行く…前に、少しだけ余談です。

英語表記では漢字を使えないせいか、娑楽斎は『Sharakusai』と翻訳されています。

じゃあ漢字は使えるけど音は変わる中国語(簡体字)表記ではどうなるかというと『娑乐斋(スォレツァイ)』になります。

『乐』は『楽』と、『斋』は『斎』と全く同じ意味を持つ文字です。

彼は自分の名前を中国語に訳する際、発音と文字のどちらを維持するか天秤にかけられ、結果として文字の意味の維持を優先しているのです。

3,ワゴンと和琴(1312文字)

次に、ワゴンさんのお名前に触れていきます。中国語訳を見ると『和琴』と表記されますので、彼の名前は日本最古の楽器である『和琴(わごん)』が由来でしょう。

さて、我々現代人は琴と言われれば、こんな感じの楽器を思い浮かべると思います。

一般的に、この楽器を琴(こと)と言いますが、実際は琴ではなく、筝(そう)という名前の楽器です。『琴(こと)』は弦楽器全体を指す言葉で、明治時代に西洋からたくさんの楽器が渡来した際、ピアノは『洋琴』、オルゴールは『自鳴琴』と書きました。

紹介したい3つの琴だけ、紹介いたします。

奈良時代頃に雅楽と共に中国から日本に渡来し、日本に適応したのが筝(そう)。

中国の伝統音楽で用いられるのが琴(きん)。

そして、このふたつよりもずっと昔、弥生時代頃には日本に存在していたと分かっているのが、和琴(わごん)です。

元来、琴(こと)とは和琴を指す言葉でしたが、時代を経るにつれて様々な弦楽器が日本にやってきたため、それらに『琴』の文字を使い、弦楽器を指す言葉になりました。時代を経るにつれて海外の言葉はカタカナ表記で常用するようになり、『琴』の文字を付けて名を呼ぶ楽器が減り、現代では筝が琴の中で最も用いられる楽器になったため、筝を琴と呼ぶようのが一般的になったのです。

では、和琴とはどんな楽器か。和琴を演奏する動画は結構ありますので、音についてはそちらをご参照ください。

筝と比較して特徴的なのが、柱(じ)が無いところ、そして筝は弦が13本あるに対して、和琴は6本であるところです。

柱は、弦を支えているもので、これで音程を調整します。上の筝の画像にも柱がありますし、何ならワゴンさんの後ろに浮遊している琴は柱があって明らかに弦が6本より多いので、和琴ではなく筝です。

さて、ここからが本題。雅楽にはたくさんの楽器があるのに、ワゴンさんはなぜ和琴を選んでその名を名乗っているのでしょうか。

和琴は『龍角』、『龍手』、『龍背』、『龍趾』と、楽器そのものを龍と見立て、部位の名前がつけられています。

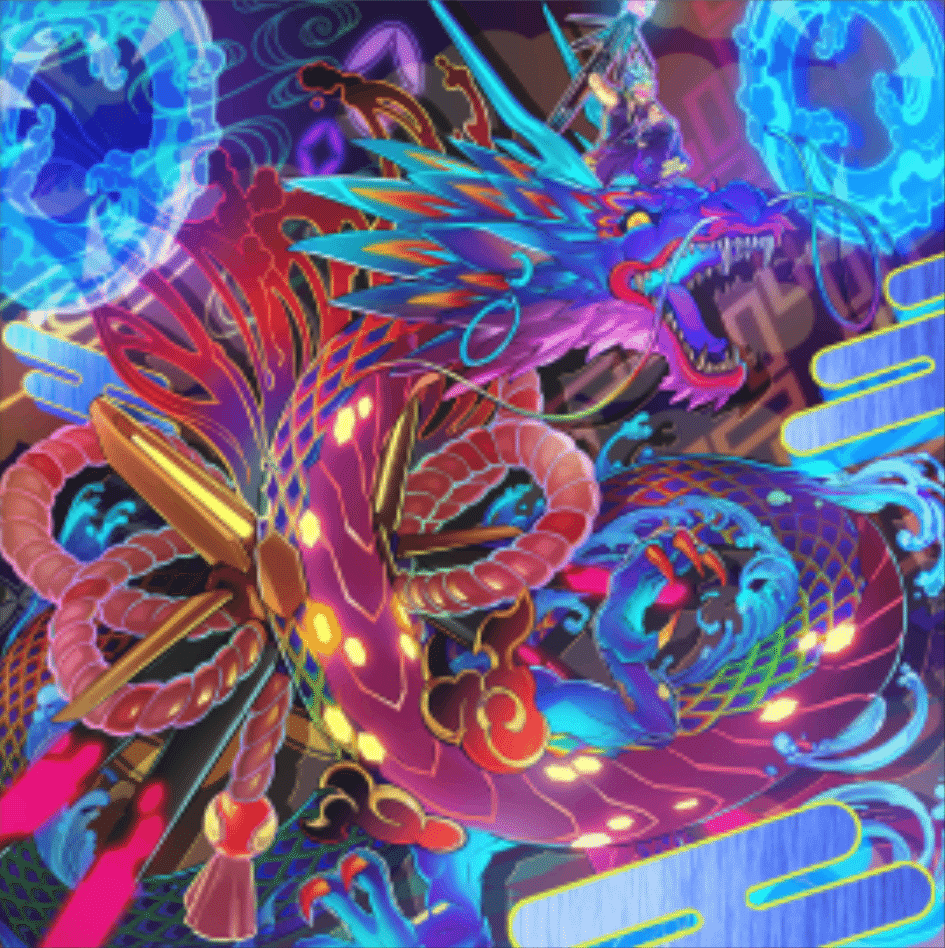

龍といえば、P.U.N.K.には龍が存在します。娑楽斎さんの描く《Uk-P.U.N.K.アメイジング・ドラゴン》です。

ワゴンさんが龍に見立てた和琴を名乗るのは、自分に龍を重ね合わせ、自分も龍なのだと表現したいからではないでしょうか。

娑楽斎さんとワゴンさんは張り合っているのか、それとも同調しているのか。いずれにしても、ワゴンさんは明らかに、龍を描く娑楽斎さんを意識した名前を名乗っています。

余談です。和琴と箏のどちらが先に部位の名前をつけられたかまでは調べられませんでしたが、楽器自体を龍に見立てて部位の名前をつけられているのは、箏も同様です。なのになぜ『ソウ』や『キン』や『コト』ではなく、『ワゴン』を名乗っているかまではわかりませんでした。

日本古来の楽器である和琴に拘りたかったのか、『洒落臭い』をかけていた娑楽斎さんのように、収納家具や物を運ぶワゴンなどに被る和琴の読みを人に聞かせて、何かの違和感や印象を抱かせたかったのか。

4,Mme.スパイダーと蜘蛛糸(1871文字)

次に、スパイダーさんのお名前に触れていきます。スパイダーとはそのまま蜘蛛ですが、人形浄瑠璃の演目である『来宵蜘蛛線(くべきよいくものいとすじ)』もしくは『蜘蛛糸梓弦(くもいとあずさのゆみはり)』から取ったのではと言われています。

人形浄瑠璃は浄瑠璃に人形劇を合わせた芸能です。

Mme.スパイダーさんは人形を持っているので、人形浄瑠璃なのでしょう。

しかし、どうやら浄瑠璃と歌舞伎で同じ演目があるようで、どちらが浄瑠璃版でどちらが歌舞伎版なのか、どちらが先なのかはわかりませんでした。

それは一旦置いておいて。

これらの演目を後に編集・改題したものが『蜘蛛糸(くものいと)』です。話の大筋は同じはずなので、今回はおおまかに、スパイダーさんの名前は蜘蛛糸から取ったとさせていただきます。

さて、蜘蛛糸は、平安時代にあったとされる、源頼光(みなもとのよりみつ)という武将が土蜘蛛を退治した逸話を基にしています。

重い病に倒れ伏した源頼光のもとに、次々にやってくる客人。それらを追い返しますが、最後に訪れたのは源頼光の恋人である遊女の傾城薄雲(けいせいうすぐも)でした。しかしそれにも惑わされず刀で斬りつければ、遊女は醜悪な土蜘蛛へと変化します。…いえ、土蜘蛛が遊女に化けていたのです。源頼光は怯まず立ち向かい、その刀の斬れ味によって土蜘蛛を退治しました。

この逸話をもとに、能の演目『土蜘蛛』が作られ、能の『土蜘蛛』をもとに作られたのが、浄瑠璃や歌舞伎で演じられる『来宵蜘蛛線』と『蜘蛛糸梓弦』、そしてそれを編集したのが『蜘蛛糸』、演じる方々の流派などによってはさらに細かく名前が変わってきます。

今回は土蜘蛛が遊女に化けたパターンを紹介しましたが、話の脚色の仕方によって、土蜘蛛が何に化けるのか、次々にやってくる客人も含めて変わるようです。

余談ですが、この逸話は名刀『膝丸』が『蜘蛛切』に改名されるきっかけとなった逸話でもあります。ただ、蜘蛛糸のバージョンによっては、土蜘蛛を斬った刀の名前が違っているようです。

この話は膝丸の逸話のはずなのですが、なぜか刀の名前を『膝丸(=蜘蛛切)』ではなく、膝丸と対になる刀の『髭切(=鬼切丸=鬼切安綱)』でもなく、『鬼丸国綱(=鬼丸)』や『蜘蛛切丸(=蜘蛛切藤四郎)』…ほぼ無関係の刀としているパターンがあるようです。

刀の名前がバージョンによって異なる理由は謎ですが、恐らく刀の名前がややこしかったからだと思います。私も書いてて頭が爆発しそうでした。

もうひとつ。蜘蛛糸は源頼光の土蜘蛛退治が基になっていますが、現代人が『くものいと』と聞くと、恐らくは芥川龍之介が執筆した文学作品の『蜘蛛の糸』を思い浮かべる方が多いと思われます。お釈迦様が極楽から地獄へと蜘蛛の糸を垂らし、それを罪人が必死に登る様を眺めるだけのお話です。

ですが、話の内容を見ていただいても分かる通り、『蜘蛛糸』と『蜘蛛の糸』は同一の題名ですが全く関係がない作品です。

…ただ、娑楽斎さんとワゴンさんを見ると『龍』はP.U.N.K.の中ですごく重要な文字だとわかったので、スルーできないんです。スパイダーさんは蜘蛛…一見、龍とは全く関係の無さそうな名前ですが、名前の由来となった演目の名前を辿ると、同名の有名な別作品の作者の名前から龍に繋がるのは、どうも偶然では無い気がしてしまうんです。ワゴンさんよりももっともっと遠回りなので、こじつけかなぁとも思うのですが……。

閑話休題。

スパイダーさんが遣っている人形が美しい女性型(太夫)であるのを見るに、恐らくは源頼光の恋人の遊女、傾城薄雲に土蜘蛛が化けているバージョンがベースとなっていると思われます。

また、蜘蛛糸では土蜘蛛が正体を現す際、舞台上のあちらこちらから蜘蛛の巣が「ブシャー!」と飛び交う場面があるようです。

これはスパイダーさんの効果で再現されており、人形を動かすためにP.U.N.K.罠カードをサーチ、セットしてP.U.N.K.罠カードが発動する(ガブ=美女に化けた土蜘蛛が正体を現し、大きく口が裂ける ナシワリ=化け物が斬られ、顔がパカッと割れる)と、黒衣のスパイダーさんは相手モンスター1体の攻撃力を半分にできます。つまり蜘蛛の巣状の小道具を投げて相手を緩やかに拘束しているのではないでしょうか。

スパイダーさんのお名前も効果も、基となった演目に非常に忠実なようです。

5,セアミンと世阿弥(2198文字)

みんな大好き、セアミンさんです。セアミンさんのお名前は、能を体系化し、その芸能で一世を風靡し、後の世に残した『世阿弥(ぜあみ)』から取られています。

世阿弥とは、室町時代、力のある猿楽の一座『観世座(かんぜざ)』に生まれ、父親の観阿弥(かんあみ)と共に能を作り上げた人物です。猿楽は簡単に言えばリアルに、そして滑稽に物真似をする芸です。

当時はこうした芸をやる人は卑しい身分でしたが、世阿弥が12歳の頃、そのあまりの美貌と芸で将軍である足利義満(あしかがよしみつ)を魅了し、特別な寵愛を受けました。世阿弥のような身分の人物が将軍に仕えるなど前代未聞で、当時の書からは「あんなやつを取り立てるなど」と反感が読み取れるようです。

将軍の側で仕えるようになった観阿弥世阿弥親子は、貴族社会の中で教養を身につけつつ、大衆向けの猿楽を徐々に貴族向けに変化させていきました。猿楽から写実と滑稽さを削ぎ、幽玄(柔和で、優雅で、奥行きのある上品な美しさ)を突き詰めます。芸の中で全てを直接的には表現しないものの、表現されたものから人々が何かを感じ取る想像・深み・神秘を大切にしました。そうして成立した芸が能です。現代の能の演目の中でも、50個ほどが世阿弥が作った演目であるようです。

しかし、世阿弥が21歳の頃、父の観阿弥が亡くなり、若くして父の一座を受け継ぎました。約20年後には寵愛をもたらしていた足利義満も没し、世代が変わり、観世座はあまり重用されなくなってしまったのです。

そんな中、世阿弥は父の教えや自らの学びを、能と一座のために書に認めはじめました。その数、生涯で21種。能をやる上での心構えや哲学、立ち合い能(別流派の役者が集って競う、いわば能の大会)で勝ち上がるために必要なことなどを書き残したのです。

さらに将軍が代替わりすると、観世座は迫害を受け、舞台への出禁など、今まで築き上げてきた地位などを奪われていきます。ついには息子の観世元雅(かんぜもとまさ)が旅先で亡くなり、世阿弥も佐渡国(新潟県の島)へ流刑にされてしまいました。

その後、世阿弥がいつ、どこで亡くなったのかは、明確にはわかっていません。

波乱の人生を送った世阿弥でしたが、彼が書き残した21種の書は長年、伝書として観世家に保管され、世阿弥の名は一般にも能楽師にも知られていませんでしたが、1900年頃に学会で公開され、ようやく人々の注目を浴びるようになりました。

室町時代に書かれたとは思えないほど現代でも通用する世阿弥の教えと哲学は、もしかしたらP.U.N.K.にも影響を与えているかもしれません。

さて、世阿弥を知ってセアミンさんを見ると、なぜ『ゼアミン』ではないのかと疑問を抱きました。

そこでひとつ、引っかかる情報がありました。どうやら、『世阿弥』を「ぜあみ」と読むのは、世阿弥を寵愛した足利義満の独自裁定で、本来は「せあみ」と読むのが正しいそうです。

世阿弥が生まれた時代の身分制度や、世阿弥が能を磨くにあたって足利義満がパトロン(資金や住居など、アーティストが芸術活動に専念できるように様々なものを提供する者)として非常に重要な役割を持っていたのを鑑みると、セアミンさんとP.U.N.K.には、より力の強いものに従ってなくてはままならないような、社会的な縛り・拘束・しがらみがなく、世阿弥よりももっと自立していて自由なのかもしれません。或いはもっと自然で、ただただ、あるがままなのかな、と。これは、言い換えれば幽玄で、ある意味で反政権的表現、つまりパンクなのかもしれません。

余談です。世阿弥観阿弥の名にもある『阿弥』とは、阿弥陀仏の教えを信仰する男性に与えられる法名(他仏教でいうところの戒名、仏の弟子になった時に与えられる名前)です。世阿弥の活躍した室町時代に入ると、文化人たちはこの名を持っていることが多かったそうです。

文化に精通した世阿弥などの阿弥は、将軍などに仕えて様々な文化的活動に重宝されていました。こうした、身分の高い人に仕えた阿弥の名を持つ人々を、『同朋衆(どうぼうしゅう)』と呼びました。

なんとなく、神仏などに仕える意味を持ち、文化人たちが雅号に使った『斎』に近い言葉な気がします。ただ、『斎』は何かひとつの教えや神仏を信仰して与えられた名前というよりも、自分が自分で何をするのかを決めて、その分野に関係する神全体に対して「私はたゆまず努力を重ね、この道を究めるぞ!」と宣言するニュアンスが強いそうです。

実際、世阿弥は能楽師でありながら僧侶であったようなので、『阿弥』は『斎』よりも宗教的側面が強く出ているような気がします。セアミンさんが漢字を使っていないのは、阿弥陀仏を信仰していると主張できるような宗教的な立場を持っていないから、或いは単純に宗教的な立場を表明したくなかったからかもしれません。

なお、セアミンさんの中国語訳は表記揺れが激しく、娑楽斎さんとワゴンさんがそれぞれ『娑乐斋』と『和琴』で表記揺れがないのに対し、セアミンさんは『世阿弥』だったり『世阿泯』だったり『世阿明』だったりしているようです。これを見ると、『セアミン』の『ン』は何らかの意味を読み取れるものではなさそうです。

6,ディア・ノートと一角仙人(1126文字)

追加によって突如姿を現したP.U.N.K.最後のメンバー、ディア・ノートを演じるお方です。

他の4人と違って『ディア・ノート』とは、No-P.U.N.K.上級・最上級モンスターの命名法則(演目・役に関係する生物等+音楽用語)に沿ったお名前であり、このお方のお名前ではありませんが、ここからはディア・ノートさんと呼称します。

そんなディア・ノートさんの名前の基となった演目は、能の『一角仙人(いっかくせんにん)』と言われています。

舞台は天竺(てんじく。インドのこと)。鹿から生まれ、額に角を生やした一角仙人は山奥に住み、朝露や霞を食べ、暮らしていました。一角仙人には神通力(ざっくり言うと超能力)があり、雨を嫌った一角仙人はその神通力で雨を降らす龍神たちを岩屋に閉じ込め、雨をもたらす龍神が居なくなってしまい、人々は干ばつに喘ぎ、苦しんでいるのです。

問題を解決するため、国王は国1番の美女、旋陀(せんだ)夫人を呼び、臣下をつけ、一角仙人のもとへと旅立たせました。一角仙人のもとへ辿り着いた旋陀夫人は、美しい舞と優しさでもてなし…一角仙人は瞬く間に心を奪われ、酒を口にし、よろよろと舞についていき、ついには倒れ伏しました。

一角仙人が気付いた頃には、美しく優しい旋陀夫人は姿を消し、酒を口にしたせいで神通力を失っていました。岩屋が鳴動し、破られ、2頭の龍神が現れます。一角仙人の神通力がなくなって、龍神の封印が解かれたのです。

一角仙人は剣で龍神に応戦しますが、力を失った仙人になす術はなく。自由の身となった龍神たちは喜んで雨を呼び、嵐を呼び、洪水を起こし、天へと帰って行きました。

ディア・ノートさんが一角仙人の面(おもて)に手を添えているのを見ると、おそらくはディア・ノートさんが旋陀夫人を演じ、一角仙人を誘惑している場面なのでしょう。

さて、一角仙人では2頭の龍神が登場します。2頭の龍といえば、P.U.N.K.のカードにも心当たりがあります。《P.U.N.K.JAMドラゴン・ドライブ》です。ドラゴン・ドライブはレベル8シンクロで、現在の純【P.U.N.K.】ではディア・ノート+レベル3サイキック族チューナーからS召喚するしかありません。

ディア・ノート(一角仙人)が墓地へ送られ(倒れ伏し)、ドラゴン・ドライブ(2頭の龍神)が姿を現す。恐らく、ドラゴン・ドライブも一角仙人の一部なのでしょう。

もしかしたら娑楽斎さんが描くアメイジング・ドラゴンも、風属性と大量バウンスする効果を見れば『嵐を呼ぶ龍』ですので、そこまで含めて一角仙人なのかもしれません。

7,いったん区切り(859文字)

P.U.N.K.はよく、「外国人が想像した勘違いジャパンみたいなカテゴリ」と言われます。おそらくこの印象は、海外で発展したSFジャンルである『サイバーパンク』によるものではないかと思います。

サイバーパンクは、コンピュータによって統制された、しかし致命的な欠陥のある退廃的な世界を舞台としたジャンルです。日本が著しく経済成長した頃、海外から日本への注目が高まり、日本の文化をSFへ落とし込んだり、日本を力のある列強、あるいは支配者として描く作品が生まれたようです。

その中ではとんでもないロボットやとんでもない怪獣が登場したり、唐突に寿司することもあり、これがサイバーパンクに描かれる『勘違い日本』なのではないかなと。

しかしこうして彼らの使う言葉を調べると、私にはどうしても彼らが日本の文化を勘違いしているとは思えないのです。むしろ、彼らのことを調べて初めて知った文化があるほど。あれぇ私も日本人のはずなのにな……。

さて、余談です。

遊戯王の基となった海外のトレーディングカードゲーム、『MAGIC THE GATHERING』でも、和サイバーな世界『神河』が存在します。2004年発売のバージョンではあくまで和風テーマな世界だったんですが、2021年のバージョンで再度この世界を訪れた際、ものすごいネオンでサイバーな世界になっていました。

この新しい神河の『赤』勢力にある『蜂起者』たちは和風でサイバーで若者文化な一面が見えます(特に《都和市の整歌師》)。

神河には神河の世界観があるので一概に同一のモチーフとはいえませんが、日本が作った和風×サイバーと、海外が作った和風×サイバーの参考になるかもしれません。

≪ここから神河物語(2004年発売)のギャラリーに飛べます≫

≪ここから神河:輝ける世界(2021年発売)のギャラリーに飛べます≫

さて、遊戯王とP.U.N.K.に話を戻します。

これにて彼らのお名前についてはこの辺りで説明し終わった…はずです。まだまだ拾えるネタがあるかもしれませんが、次に行きます。

第2章 衣装と文様について(章の総文字数7667文字)

P.U.N.K.のカードには、実に様々な文様が描かれています。これらはおおよそ、日本の伝統的な文様であり、幾何学的なものもあれば、生物をデフォルメしたもの、写実的に描いたものなど様々です。そしてまるで花言葉のように、文様にも意味や願いが込められています。

例えば、こちらは過去の一般性癖コンクールにて触れられていた、『エ霞文様(えがすみもんよう)』です。霞を『エ』の字にデフォルメした文様で、他の文様との区切りや空白の埋め合わせに用いられます。霞は現れては消え、また現れる為、『永遠』の意味が込められているようです。

この章ではそうした文様とともに、服装や装飾など、P.U.N.K.のカードのビジュアルを見ていきましょう。

1,娑楽斎と流水(2449文字)

まずは背景に見える文様の名前や意味をさくっと見ます。

常に流れ続け、濁りを晴らすことから、穢れを清め、厄災や苦難を押し流す意味がある。

また、人の縁はこの宝と同じぐらいの価値がある、とも。

鳳凰と同じように、豊かさや繁栄を表す文様。

長寿や吉祥を願う文様。

青海波はワゴンさんの欄で説明します。

意味は恐らく青海波とそう変わらないはず。

娑楽斎さんの象徴としてひとつ取り上げるのならば、やはり流水文様でしょう。

厄災を押し流すと言えば、アメイジング・ドラゴンの波の丸にも見えますが、相手のカードを大量にバウンスする効果を思わせます。名前の文字から見える仲間の存在や、指揮するかのような効果のリーダー感をさらに後押しする要素だな、と。

流水と同じく、すべてのカードで描かれているのが、七宝です。仲間を大切にする彼の考えが、ここにも表れているのではないでしょうか。もしくは、浄瑠璃が仏教の七宝(金や銀や瑠璃などとされている)に由来しているため、スパイダーさんを指しているのかもしれません。

さて、次は衣装や化粧についてです。

衣装の形は、書道家の衣装をベースにしているのでしょう。娑楽斎さんは筆で空間に絵を描くパフォーマーですので、衣装の用途が似通っています。すでに目的に対して最適化されており、そこまで大きく変化していないようです。

腰には2本、赤と青の細長いものが見えます。これは予備の筆なのでしょうか。それとも、手で持っている巨大な筆とは別の用途があるのでしょうか。もしかしたら筆ではなく、筆にセットして使用するインクのようなものかもしれません。

手に持っている筆は書道家のものと似て巨大、そしてメカニカルで、ものすごく重そうなイメージがあります。それを片手で軽々と操る怪力…これ振り回して絵を描くのですから、筋骨隆々とした体にも納得です。なお、ドラゴン・ドライブで持っている筆はさらに巨大です。明らかに娑楽斎さんよりもデカいです。

筆の材料がザ・ヴァリュアブル・ブックEX2に書いてあるんですが…あれはいったいどういう生き物なんでしょう。

さて、書道家は裸足ですが、娑楽斎さんは靴を履いています。

そう、娑楽斎さん、靴にローラー仕込んでます。アイドルかな?

冗談はさておき、私はこのローラーに気づいた瞬間、娑楽斎さんがステージの端から端までめいっぱいをキャンバスに、素早く走り回って鮮やかに彩る光景を思い浮かべてしまいました。

お次はお顔周りです。娑楽斎さんが施している赤い線のメイクは、歌舞伎で用いられる『隈取』です。

隈取は、筋肉や血管を極端に強調して描く化粧で、その色や形に役柄が表れます。能の面(おもて)みたいなものかなと。赤色は正義の色、隈取の形は調べてもわからなかったので、恐らく娑楽斎さんのオリジナル隈取です。

さらに顔だけでなく、腕の筋肉の溝や指の関節にまで施しています。隈取は顔の化粧ですが、隈取が表現しているものを考えるに、顔だけではなく腕などに施しても問題ないのでしょう。

また、娑楽斎さんが自分でメイクしているのだと思われます。筋肉にも隈取をしているということは、娑楽斎さん自身が自分の体に自信があって、観客に見せつけているわけです。先ほども言った通り、娑楽斎さんの筋肉はあのでっかい筆を振り回してついた筋肉…つまり、手掛けた作品を積み重ねた彼の歴史なので、いかに自信満々かが伺えます。

あと、彼と言えばカラーサングラスが非常に独特です。「絵描きなのにカラーサングラスっていいのかな?」と。

例えば色彩の勉強をする際、視界が若干赤くなるブルーライトカットの眼鏡の使用はやめたほうが良いと言われます。これは視界の色が変わると、相手に伝えたくて自分が選ぶ色と、実際に出力した色、そして相手に実際伝わる色の差が、視界の色の分大きくなるからです。

ただのカラーサングラスではなく、私たちの知りえない機能があるゴーグル的なものだったり、視界の色を変えないカラーサングラスだったりするんでしょうか。世界観が基本的にSFなので、小道具ひとつにも想像が掻き立てられます。

最後に、髪について。逆立つような水色の髪には、さらに深い青や緑、鮮やかな紫のメッシュが入っています。このメッシュはカードによって変化し、ドラゴン・ドライブでは黄色が強いのですが、恐らく浴びた光の違いによるものでしょう。

髪が非常にまとまっているので、結構がっちり固めていそうです。耳の後ろあたりからぐるっと紐で留めているのを見ると、髪が降りてくるのが嫌なのかもしれません。また、前髪が後ろまで流れているので、本来はだいぶ髪が長いのでしょう。カラーサングラス・隈取・髪などメイクを落とした状態だと「誰だお前は!?」になりそうです。

そしてなにより、この逆立つ髪には、アメイジング・ドラゴンを想起します。

個人的な話になりますが、私がMDで【P.U.N.K.】を初めて見て、カード一覧を眺めた時、「あぁ、この人の理想の姿がこの龍なんだろうな」と直感しました。

アメイジング・ドラゴンは今でも、娑楽斎さんの理想とする姿…いえ、己が魂の輪郭を捉え、色を乗せたのだろうと思っています。

2,ワゴンと青海波(2026文字)

まずは背景に見える文様の名前や意味をさくっと見ます。

穏やかな海の波を図面化したもの。雅楽の同名の演目より名付けられた。

未来永劫続く平和な暮らしを祈願する意味が込められる。

どちらにしても、途絶えぬ文様に不断長久、末永い繁栄や長寿を祈願している。

松の樹皮を図面化したもの。松は常盤樹で、永遠の若さの象徴でもある。

ワゴンさんの文様は、娑楽斎さんと比較すると少なめですが、意味の統一性が強いです。

青海波も、八角形も、紗綾形(?)も、すべて末永い幸福を願って取り入れる文様です。P.U.N.K.の末永い繁栄を祈願しているのでしょうか。

ワゴンさんのほっとするような柔和な表情も相まって、とても穏やかでおっとりとした人柄を想像してしまいます。

娑楽斎さんの象徴が流水文様なら、ワゴンさんの象徴は青海波でしょう。青海波は、『青海波』という雅楽の演目に用いられる衣装の文様がこれなので、演目の名前がそのまま文様の名前になりました。

お次は衣装を見ていきます。

ワゴンさんの衣装は、雅楽で用いられる様々な衣装の特徴をたくさん取り入れています。参考にさせていただいたのが、青葉雅楽会さんです。感謝申し上げ、引用させていただきます。

【伶人(楽人)の装束】

— 國學院大學 青葉雅楽会 (@aoba_gagakukai) March 22, 2020

伶人の装束は、元々は公家の装束に倣った衣冠や狩衣(画像左)等でしたが、明治以降に宮内庁式部職楽部が直垂を用いて以降、角度によって茶や緑に色彩が変わる海松(みる)色の直垂(画像右)を着ることが多いです。当会も海松色の直垂を着用しています。#春から國學院 #雅楽 pic.twitter.com/rvLTFZbwEo

【舞楽の装束】

— 國學院大學 青葉雅楽会 (@aoba_gagakukai) March 22, 2020

舞楽の装束は、主に「襲(かさね)装束」「蛮絵装束」「裲襠(りょうとう)装束」「童装束」、各曲目固有の「別装束」の五種類に分けられます。

また、唐楽(左方)は赤系統、高麗楽(右方)は青系統の装束が主に用いられます。#春から國學院 #雅楽 pic.twitter.com/dhDdM2vucN

ワゴンさんは楽人と舞楽の衣装、双方の特徴を掛け合わせており、袖口の特徴は楽人の狩衣(かりぎぬ)・直垂(ひたたれ)から取ったのでしょう。下半身は襲(かさね)装束、上半身は蛮絵(ばんえ)装束がベースになっているように見えます。また、背中の羽は雅楽の特定の演目で用いられるようです。

頭にかぶっているのは、装飾として鳥のくちばしや目、トサカが見えます。襲装束で用いられる鳥兜(とりかぶと。モチーフは鳳凰)を、歌舞伎の鬘(かつら)と合体させたものではないでしょうか。雅楽にはあのような被り物を用いている例が見つかりませんでした。娑楽斎さんも隈取で歌舞伎の要素を取り入れているので、歌舞伎の特徴を分け合っているのかもしれません。

ワゴンさんの頭飾りが鳥兜だとすると、娑楽斎さんの尾長鳥はワゴンさんを示しているのではないでしょうか。

本来の雅楽の衣装と比較して、足元周りがすっきりしているのは、パンクの名の通り、かなり激しめに踊るからでしょうか。

また、雅楽の衣装は1人で着るのが結構大変で、基本的に人の手を借りて着用するものもあるようです。サイバーな肩の装飾などもあり、着付けに最も時間がかかるのはワゴンさんでしょう。

さて、ワゴンさんのカードには、かなり珍しい特徴があります。それが、音楽を視覚表現するのに、音符を使っていないところです。【幻奏】や【音響戦士】や【ドレミコード】では、音色を表現するのに音符を使用しています。これは、遊戯王の枠を飛び出して、様々な作品で用いられる手法です。

一方、ワゴンさんのカードは音符ではなく、文様を使用しています。この鮮烈な表現には、たおやかで繊細な旋律よりも、叩きつけてぶちまけるような爆音を想起させ、P.U.N.K.の音楽性が表れています。その音色の表現に用いているのが伝統の文様であり、彼の音楽は確かに雅楽の血を引いているのだ、と感じられます。

激しさが色彩とカード名に表れているのに、彼自身と表現物自体はすごく穏やか。不可思議なアンバランスが大変面白いです。

さて…ワゴンさん最大の謎ですが、ワゴンさんは指が青白く光っています。色々調べはしたのですが、光る指の由来などはさっぱりわかりませんでした。指ぬきグローブの丈が、グローブごとインナーなのではと思ってしまうほど長いので、もしかしたら腕も青白く光っているのかもしれません。

ワゴンさんは指以外に衣装の裏地も光っているので、舞台上で楽器を弾きながら踊る様は、どんなに遠くから見ても距離を乗り越えて美しいのだろうな…と思ってしまいます。

また、筝(長さ180~190cm、短箏でも120~140cmほど。本来は床に置いて座って弾くか、立って弾くなら台が必要。)を横持ちしていたり、和装特有の重ね着によるふくらみもあったりで、かなり体が大きなイメージがあります。

ただ、P.U.N.K.はメンバーが並んでいるカードでも遠近感が極端に描かれているので、メンバーの正確な体格差を知る術がありません。【エクソシスター】はこの辺の情報をいろいろ公開しているのに、どうして【P.U.N.K.】は何も公開してくれないんでしょう…。

3,Mme.スパイダーと正体不明の紋章(1027文字)

まずは文様を見て…行きたかったのですが、私の調査力ではスパイダーさんの文様の正体を掴めませんでした。というのも、P.U.N.K.の文様は度々、もとの形から変化させて用いており、それが最も顕著なのがスパイダーさんだからです。

このような用法は珍しくはない。が、中の文様はわからなかった。

こんな感じにボロボロです、全然わからないです。唯一断言できそうな立湧は蒸気を表しているので、人形から立ち上る蒸気を想像しました。スチームパンクみがあります。

…こ、これ以上、文様には触れられそうにない…じゃあ衣装の話を…。

黒衣は、人形浄瑠璃文楽という最も大御所である流派では、頭巾が三角形だそうです。スパイダーさんのように頭巾が四角形の黒衣は、歌舞伎で用いられているようで…娑楽斎さんやワゴンさんのように、歌舞伎の要素を衣装に取り入れているのかもしれません。

…くっ…これ以上…分からん……結構調べはしてるんだけどな……。

ですが、スパイダーさんには他に取り上げるべきものがあります。それが、こちら。

伝統文様ではないのですが、スパイダーさんが登場しているカードには、このような紋章が見受けられます。

他のメンバーのカードには登場していないので、P.U.N.K.全体で使っている紋章ではなさそうですが…これは一体何なのでしょう。

まず紋章の中心は、ワゴンさんのカードでも触れた松皮菱に形が似ています。下部が3本の柱によって支えられていて、その周囲を4つの点が取り囲んでいます。

4つの点と言うと、P.U.N.K.がピリオドを4つ使っています。もしくは、P.U.N.K.のメンバーを表現しているものでしょうか。真ん中の松明みたいなのは…?

そこで、もうひとつ追加します。

これは、黒衣の肘にのみ見られる文様です。中心が菱型にくり抜かれ、その中に横線が一本引かれています。

わざわざ制作物と黒衣で紋章が別になっているのはなぜなのでしょう。黒衣は様々な手助けを行うものの、『私は存在しません』、つまり居ないとして黒衣を見ないことが一種のお約束です。しかし、この紋章はまるで、隠されたものが出てきているように見えるし……うーん…。

4,セアミンと鱗(1306文字)

さあ、最後の1人。セアミンさんです。ディア・ノートさんに描かれている文様は、セアミンさんに描かれている文様とおおよそ同じなので、こちらにまとめさせていただきます。

No-P.U.N.K.のカード全てに描かれている文様です。

千鳥が描かれているのと青海波に似ている連なり方をしているので、

白波立つ海を表現しているのではないかと推測しておきます。

「千取り」の語呂合わせで勝負運の向上祈願や、

波を飛び越える様から苦難を乗り越える祈願が込められる。

はい。スパイダーさんに引き続き、こちらもボロボロでした。違うんです、娑楽斎さんとワゴンさんで力尽きてるわけじゃないんです……3か月くらい検索してるんですけど見つからないんです……多分オリジナルの文様が混ざってるんです……。

これじゃね? と心当たりがある方はどうか教えてください。

さて、セアミンさんの衣装にある伝統文様を取り上げます。

セアミンさんの帯、帯飾り、靴の、三角形が連なっている文様は、鱗、或いは鱗文様という伝統文様のひとつです。

能ではこうした文様を衣装に取り入れることで、役を演じています。例えば、鱗文様なら鱗を持つ生物…蛇などを演じる時に身に付けます。

ですがこの鱗文様、セアミンさんはなぜか、フォクシー・チューンでもオーガ・ナンバーでも身に着けています。

セアミンさんは他3名と違って、かなり大胆に衣装替えをしています。例えばタイツの模様はどのカードも全然違う模様ですし、羽織も色や文様が違います。帯の色も違います。よく見ると、帯飾りもに何か珠のようなものがはめられています。

こんなにしっかり着替えているにもかかわらず、鱗文様はずっと身に着けたままです。狐も鬼も、鱗はないはずなのに。

ドラゴン・ドライブにてようやく、鱗が龍を表現していると判明するのです。

娑楽斎さんはアメイジング・ドラゴンを描き、ワゴンさんは和琴の名により自らを龍と表現し、スパイダーさんは名前の基となった演目名と同名の文学作品の作者の名前に龍を見つけられ、セアミンさんとディア・ノートさんは龍を演じるための鱗をずっと身に着けている。

つまり、P.U.N.K.は全員が「己は龍だ」と表現しているのです。娑楽斎さんが描くカープ・ライジングをみれば、鯉が川を遡上して登竜門を目指し、そして龍となるために、皆力を合わせている……そのように解釈できます。

流水・青海波・立湧・千鳥…そのどれもが水に関連する文様。つまり、この世の荒波を水と表現し、それを泳ぎ往く龍の群れ…それこそが、P.U.N.K.なのだと、彼らは示しているのではないでしょうか。

最後に。

セアミンさんの羽織の花は、黄色い薔薇。これは、友への贈り物として有名な花で、友同士の結束を示す花なのです。

5,いったん区切り(455文字)

デッキビルドパック グランド・クリエイターズで登場した3カテゴリは、すべて『水』が重要なポジションに存在するカテゴリです。

【勇者】はアラメシアの儀の水の中から始まり、【エクソシスター】は神から授かった聖水を身に纏って戦い、【P.U.N.K.】はメンバー全員が自らを水を往く龍と表現している。

このパックのウルトラレアが《アラメシアの儀》《エクソシスター・ミカエリス》《Uk-P.U.N.K.アメイジング・ドラゴン》であるあたり、パックの裏テーマが水なのではと考えてしまいます。

さて、私が一般性癖コンクールに応募しようと思ったのは、こうして水龍を己の内に秘め、様々な手段で表現する彼らに感動したからです。

ですがコンクールに応募するとは人に見せる文章を作るということ。特に歴史に関係することですから「言いたいことは間違ってないだろうか…表現に誤りはないだろうか…」と再調査を行いながら、話したい内容を整理しました。

その中で、『P.U.N.K.は全員で5人』という大前提が覆る解釈が生まれてしまったのです。

第3章 考え過ぎとはわかってても思いついちゃったから仕方がない(5954文字)

ここから一般性癖コンクールで応募した内容にはほぼ含まれていないお話をします。そして何より妄想成分が一層増えます。ここまでもそうでしたが、考察じゃないです。妄想です。でも、遊戯王の公式はこのように声明を発表しています。

「弊社ではカードイラストからキャラクターの性別や性格、背景の物語等を考察いただく事も遊戯王OCGの楽しみ方の一つとさせて頂いております。」

https://yugioh-wiki.net/index.php?%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8

公式がやっていいって言ってるんだ。やるぞ、俺はやるぞ!!!!!

娑楽斎さん、ワゴンさん、セアミンさんと比較して、明らかに読み取れる情報が少ないのが、スパイダーさんです。

理由は明白。オリジナルに改変された文様が多く、黒衣によって顔が見えず、性別すらわからないからです。

性別と言えば。『Mme.(マダム)』とは大本のフランス語では、既婚の女性を呼ぶときに使う言葉です。また、スパイダーさんのお名前の中国語訳を見ると、『蜘蛛夫人』や『女郎蜘蛛』など、女性である示唆が読み取れます。

スパイダーさんを男性だと感じる人を度々見かけるのは、恐らくエクストリーム・セッションでの姿勢、大股開きが原因でしょう。

『蜘蛛糸』での傾城薄雲を演じているから『Mme.』なのかもしれません。傾城薄雲は太夫(遊女の最上位)です。立場のある女性をマダムと呼ぶこともあるようで、傾城薄雲も一応は『Mme.』の範囲内ではあるのですが、『Mme.スパイダー』は傾城薄雲を模った人形の名前ではなく、黒衣の名前です。

つまり、スパイダーさん自身が既婚女性なのではないでしょうか。

さらに、スパイダーさん絡みで妙な点があります。《P.U.N.K.JAMエクストリーム・セッション》の効果が不可解です。

このカード名の(2)の効果は1ターンに2度まで使用できる。

(1):1ターンに1度、自分の墓地から「P.U.N.K.」カード1枚を除外して発動できる。 手札から「P.U.N.K.」モンスター1体を特殊召喚する。

(2):自分フィールドのサイキック族モンスターが効果を発動するためにLPを払った場合に発動できる。 自分はデッキから1枚ドローする。

【P.U.N.K.】は、メンバーによってできることがはっきり分かれているのが特徴です。そんな中、このカードはどうでしょう。

(2)の効果は理解できます。デッキからカードをドローできるのは、ワゴンさんの技能でしょう。仲間の行動に反応するのは、スパイダーさんによるものと考えられます。

しかし(1)の手札からの特殊召喚は、Ga-P.U.N.K.にもJo-P.U.N.K.にも不可能です。

もう一方のJAM、ドラゴン・ドライブでは、どちらもUk-P.U.N.K.とNo-P.U.N.K.にみられる効果が混ざって構成されていますので、こちらには疑問はありません。

エクストリーム・セッションの(1)は確かに便利ですが、脈絡のないこの効果はいったいどこから来たのでしょう。

もうひとつ。スパイダーさんには明かされていない謎…紋章があります。特に黒衣の紋章…あれは一体、何なんでしょう。

もはや手掛かりはこれしかありません。制作物の紋章と違って、こちらは菱形に横線が描かれています。

菱形に、横線…。

ディア・ノートさんの耳飾りです。この耳飾りは、光の描き方からして、明らかにそろばんの珠状…真正面から見れば菱型。そこに横一文字と丸が描かれています。

さらに、ディア・ノートさんはホログラムの刀を持っています。P.U.N.K.は和風テーマにしては珍しく、刀を持っているのはただ一人、ディア・ノートさんだけです。しかし、『一角仙人』で登場する武器は剣であり、刀ではありません。

一方、スパイダーさんの『蜘蛛糸』は刀と縁があり、名刀『膝丸』が『蜘蛛切』に改名するきっかけとなった逸話を基にした物語。もっと言えば、『蜘蛛糸』は元々、能の演目『土蜘蛛』でした。

この刀、もしや『蜘蛛切』か? スパイダーさんの紋章は、隠された5人目、ディア・ノートさんを示しているのではないか?

仮にスパイダーさんとディア・ノートさんが同一人物だとすれば、エクストリーム・セッションの(1)は、No-P.U.N.K.の技能によるものと合点が行きます。

先行で妨害されず、P.U.N.K.フルメンバーで展開を順当に行った場合、(1)のコストで除外するのは大抵No-P.U.N.K.上級・最上級モンスターで、特殊召喚するのはスパイダーさんです。

セアミンさんが面を付け替えて狐や鬼を演じるように、墓地のディア・ノートを除外して手札のMme.スパイダーを特殊召喚するのを前提にデザインされていて、ディア・ノートさんがスパイダーに衣装替えして再登場するのを表現しているのではないでしょうか。

そも、ディア・ノートさんの効果は他メンバーに紛れて登場するとか、退場したら自分以外の退場済みメンバーを舞台へ戻し、自分は戻らないなど、まるで暗躍するかのような効果を持っています。一方で、セアミンさんが面を付け替える…P.U.N.K.モンスターをリリースして自身を特殊召喚する効果は、ディア・ノートさんは持っていません。

スパイダーさんのいくつかの疑問も解決できます。

スパイダーさんの効果は『蜘蛛糸』を演じること一本に絞った効果であり、娑楽斎さんのように全体の指揮をとっているだとか、ワゴンさんのようにドッと盛り上げているだとか、セアミンさんのように仲間を呼び出しているなどの、汎用的な解釈ができそうにありません。

また、スパイダーさんの名前は演目の名前を基にしています。これは、No-P.U.N.K.上級・最上級モンスターの命名法則(役名もしくは演目名+音楽用語)に近い名前です。

まだあります。OCGでのレアリティです。P.U.N.K.のスーパーレアはスパイダーさん以外、全てNo-P.U.N.K.です。これは個人的な体験ですが、紙版を購入する際に「あれ、カープ・ライジングじゃなくてスパイダーがスーパーレアなの? なんで?」と驚きました。スパイダーさんはP.U.N.K.では貴重な妨害を担当できるものの、カープ・ライジングのほうが重要度が高いと思ったからです。

こうして並べてみると、スパイダーさんとディア・ノートさんの頭身はかなり近いような気がします。

ここからは、スパイダーさん=ディア・ノートさんとして話を進めます。

ディア・ノートさんが『Mme.』…既婚女性だとすれば、イラストの見方も変わってきます。ディア・ノートさんの羽織の花は、結婚式の装花やブーケ、場合によっては白無垢にも合わせられる花らしく、結婚に縁深い花だと言えます。

ディア・ノートさんは頬の赤らみや曲線的なポーズから、どことなく円熟味のある女性に感じます。その一方で、顔立ちがよく似ているセアミンさんは、頬がぷにぷにとしていてポーズは直線的、どこかあどけない未成熟な印象を受けます。

となると、セアミンさんとの関係性は、恐らく親子です。

ならば、セアミンさんのお父さん、ディア・ノートさんの旦那さんがどこかにいるはずです。ディア・ノートさんは誰と結婚しているのでしょうか。

実は、ディア・ノートさんの花に似ている花の文様を持っている人が居ます。娑楽斎さんです。筆先に見える花の文様の他、カードイラストでは確認困難ですが、ドラゴン・ドライブの足元にもこれに似た花があります。

カードイラストでは切れている足元部分に、似た花が見える。

2024年の年末年始の遊戯王の日に配布されたポストカードでも確認可能。

さらに、はじめに述べた通り、娑楽斎さんの名前の基となっているのは、『東洲斎写楽』…というよりも、その正体として噂されている『浮世絵類考』に記載された『写楽斎』でしょう。そして『写楽斎』は、『斎藤十郎兵衛』という能役者であった、とも。

『Mme.スパイダー』と同じく、『娑楽斎』も能に関連する名前なのです。さらに、Uk-P.U.N.K.の効果には、娑楽斎さんも能ができる可能性が示唆されていると読み取れなくもないです。

娑楽斎さん自身の効果は、融合とシンクロを行う効果。これによってEXデッキから融合召喚できるカープ・ライジングは、デッキ・手札からレベル8以外のP.U.N.K.モンスターカードを2体まで特殊召喚できます。レベル11シンクロのアメイジング・ドラゴンは、墓地から自分以外のP.U.N.K.を蘇生できます。

娑楽斎さんが融合体やシンクロ体で扱えるこれらの特殊召喚効果は、No-P.U.N.K.の効果と類似しています。No-P.U.N.K.が持つ面の付け替えを表現した、自身を手札から特殊召喚する効果を除き、モンスターのサーチと特殊召喚をまとめて図にするとこうです。

セアミンさんといえばカテゴリ内初動札を最大9枚、《緊急テレポート》ありで11枚採用できる抜群の安定性が売りですが、娑楽斎さんが居ないとフォクシー・チューンは初動札にならず、安定性を落とさざるを得ません。ちょうど、セアミンさんが苦手な部分を補うかのように、娑楽斎さんがいるんです。これら『メインデッキまたは墓地のP.U.N.K.モンスターに関連する効果』を能と解釈すれば、娑楽斎さんも能ができると解釈できます。

また、娑楽斎さんの筆の軌跡に照らされた範囲にだけ、No-P.U.N.K.カードに見られる、青海波に似たオリジナルの文様が浮かび上がっています。

ただ、娑楽斎さんはどうやら文様でも仲間たちを全員取り入れているようなので、これだけでは本当に娑楽斎さんがスパイダーさんの旦那さんかはわかりません。

ですが他にも、娑楽斎さんがスパイダーさんの旦那さん…セアミンさんのお父さんであると解釈できる要素があります。

セアミンさんの羽織は黄色い薔薇が描かれています。先ほどは『仲間との友情と結束を示すために、セアミンさんはこの羽織を選んだ』と解釈しましたが…。

黄色い薔薇は日本において、父の日の贈り物として代表的な花なのです。

元々、父の日に薔薇を贈るのは海外の風習でした。生きている父には赤い薔薇を、亡くなっている父には白い薔薇を贈ります。

この風習が日本にやってきたとき…1981年に日本ファザーズ・デイ委員会が主催の『父の日には黄色いものを贈ろう!』というキャンペーンがありました。これが海外の薔薇を贈る文化と融合。日本において、父の日には黄色い薔薇を贈るのがある種の定番となったのです。

セアミンさんの羽織は、父親へ向けた花束なのではないでしょうか。

娑楽斎さん側にも、父を表す要素があります。カープ・ライジングです。

先ほどから、『鯉の滝登り』や『登竜門』を表しているのではないかと言い続けてきましたが、これらは中国の故事です。日本の文化は確かに、中国から渡来した文化が日本に適応して現代に伝わるものが多いです。

しかし、ワゴンさんのように、こんなにも日本とオリジナリティにこだわる彼らが、中国の故事をそのまま演じるだろうか、と少々違和感があります。

そこで取り上げたいのが、『鯉の滝登り』を倣った日本の文化、『鯉幟(こいのぼり)』です。

平安時代頃から日本には、武家が端午の節句に幟を飾り、男の子の武運や健やかな成長を祈願する風習がありました。これが江戸時代頃に『鯉の滝登り』を倣って鯉の幟を上げた人が居り、一般市民にも広まったものです。

もともとは黒い真鯉だけが幟となっていましたが、徐々に赤や青など色とりどりになっていきました。そして、次第に黒い真鯉は父親の象徴、赤い鯉は母親の象徴、青い鯉は子供の象徴として扱われるようになっていったのです。

やねよりたかい こいのぼり

おおきいまごいは おとうさん

ちいさいひごいは こどもたち

おもしろそうに およいでる

鯉は錦鯉など、華やかな美しさに注目が集まる品種もあるにもかかわらず、カープ・ライジングはド派手なP.U.N.K.のカードの中で色彩がかなり落ち着いているカードです。これは、黒い真鯉…父親の象徴を描いているからではないでしょうか。

余談ですが、セアミンさんのペットはねぷたの金魚です。

金魚はフナが突然変異して生まれたヒブナを掛け合わせ、人為的に美しくなるよう作っていった品種です。

フナは元々、鯉にかなり近い魚で、鯉とフナの違いはひげがあるかないかだと言われているようです。

さて、セアミンさんのお父さんとなれば、セアミンさんの名前の基となった世阿弥と、世阿弥の父、観阿弥に触れないわけにはいかないでしょう。

世阿弥はその生涯で21種の書を認めました。これは、父である観阿弥の教えと自らの人生から得た経験を書いたものです。世阿弥がいかに父を尊敬していたのかが伺えますし、セアミンさんがその名を名乗ること自体にも、父への尊敬が伺えます。

仮にセアミンさんの父を娑楽斎さんとするならば、世阿弥で言う観阿弥が娑楽斎さんということになります。

流水文様は、娑楽斎さんを象徴する文様です。アメイジング・ドラゴンにも描かれています。しかしこの流水文様は他のものと比較して、明らかにひとかたまりになって、渦を巻いています。この形状の流水文様には、独自の名前があるのです。

その名も『観世水』。

観阿弥と世阿弥は足利義満に見初められた際、活動拠点としてある土地を与えられ、その土地には井戸がありました。不思議なことに井戸の水は常に揺れ動いて渦を巻き、濁りや淀みが清められていたのです。この井戸には、龍が天から降りてきた伝説があり、それ以降、水には渦が巻くようになったと言い伝えられてきました。

いつの時代かまではわかりませんでしたが、観阿弥が始祖である観世家はこの井戸の水と渦を図面化し、謡本(能の台詞を書いた本)や小道具、衣装などに用いて舞台に立ったため、この文様は観世座を代表する流水、観世水と呼ばれるようになったのです。

娑楽斎さん単体の要素である流水文様から、こうまで観阿弥に直接かかわる要素が出てきてしまっては、確信せざるを得ませんでした。

娑楽斎さんは、P.U.N.K.の観阿弥…セアミンさんのお父さんなんだ、と。

結論(1180文字)

こうしていろいろ調べて、私の中のP.U.N.K.はふたつの姿を持っています。

ひとつは、5人の若者が信頼と結束によって世界をつかみ取った姿。

もうひとつは、3人の大人と1人の子供が愛情と尊敬によって世界をつかみ取った姿。

どちらにしても、P.U.N.K.は眩いほどの清らかな繋がりの中で、のびのびと己を表現している、と感じます。

私の中では、娑楽斎さんがお父さんである可能性が浮かんでから、後者の姿がどうしても離れず。ここからは、その解釈を基にお話しさせていただきます。

娑楽斎さんがお父さんであるなら、ワゴンさんとスパイダー(ディア・ノート)さんが同年代で、セアミンさんだけ10代ぐらいなのでしょう。

セアミンさんが産まれる前から、3人は芸能活動をしていた。ただし、娑楽斎さんは現在と違って、能を担当していた。

P.U.N.K.としての活動の土台や哲学を3人で築き、いつしか娑楽斎さんとスパイダーさんが結ばれ、セアミンさんを授かった。

娑楽斎さんはセアミンさんに能を教える傍ら、スパイダーさんにも能を教えた。セアミンさんが能を継ぐと決めた頃、父の娑楽斎さんは浮世絵師に転向し、母のスパイダーさんは生来からの人形師として黒衣を身に纏い、セアミンさんを支えることにした(娑楽斎さんはセアミンさんを前に出して観客に見せ、セアミンさんの苦手な部分を補っており、スパイダーさんはP.U.N.K.が苦手な無効や破壊を担当している)。

セアミンさんは成長と活動の中でP.U.N.K.の能を整え、練り上げる。どうしてもP.U.N.K.に足りなかったピースを、セアミンさんは見事に当てはめたのだ(デッキから手札に加える効果は、セアミンさんしか持っていない)。

いよいよ完成に近づいたP.U.N.K.の芸能は、次第に人々を魅了し、世界中の視線が徐々にP.U.N.K.へと向き始める。

ついに迎えた一世一代の大舞台。彼らは衣装や文様に自らと仲間を込めて臨み、思い切り魂を燃やし、そしてとうとう、P.U.N.K.は己が芸能を大成させ、世界に己が存在を知らしめた……。

スパイダーさんの紋章を見ていると、そんな物語が思い浮かびました。娑楽斎さんが小さいセアミンさんをおんぶする姿とか、ワゴンさんがセアミンさんのために何度も演奏して練習に付き合ったりとか、スパイダー(ディア・ノート)さんがセアミンさんのおもちゃを作ってあげたりとか…。

…そういえば、セアミンさんの後ろにはこのようなロボットが浮遊しています。面からホログラムが発生し、楽器を持っています。

ホログラムは娑楽斎さんが、楽器はワゴンさんが、ロボットはスパイダーさんが作れるはずなので、もしかしたらこのロボットは大人たちからセアミンさんへのプレゼントで、セアミンさんのヘッドギアも娑楽斎さんが手がけているのかもしれません。

あとがき(3325文字)

何とか伝統的な部分とそこから出てきた妄想を書ききれました…まだまだ歴史にも伝統にも初心者ですが、現状の私の中では大満足です。

極力淡々とした文章に仕上げましたが、その裏で何度も狂ってます。

いや本当に…なんなのこの人たち……全員が全員とんでもねぇ情報の仕込み方してるし……こういう情報の拾い方と繋ぎ方なのかどうかは彼らが口を噤んでいるから証明できないけどさ……なんにせよ私は彼らに惚れちゃったんだよ……憂き目に遭ったとしても互いに手を取り合って協力して乗り越えて、笑っててほしいよ……。

終わる前に語りたいことを語らせてください。

娑楽斎さんとスパイダーさんが夫婦で、セアミンさんがその間に生まれた子供だとするお話の中では、ワゴンさんはあんまり出せませんでした。

これは、ワゴンさんには誰かとの血縁を思わせる要素がなかったからです。というのも、名前は楽器で完結していますし、衣装も雅楽と歌舞伎由来なんだろうなで現状完結しているからです。

一方で、ワゴンさんの文様は『末永い幸福』を祈るものが非常に多いです。もちろん、青海波が雅楽由来だからそれで意味を統一させたのかもしれませんが…娑楽斎さんが結婚していて家庭を持っていると考えると、もしかしたらワゴンさんから娑楽斎さん家族へ贈った「末永くお幸せに」なんじゃないかなって思っちゃうんです。

…考えれば考える程、調べれば調べる程、この人たちはお互いのことが大好きで、幸せを願っているのが…見えてしまって……あの……あの……ほんとにね…私はいつまでも、彼らにドキドキさせられてしまっているんです。

もうひとつ。

娑楽斎さんを観阿弥とする解釈をしましたが、他にも観阿弥に関連のありそうな要素があります。消された『写』の文字です。

観阿弥と世阿弥は、大衆向けの猿楽を貴族向けの能にしていく中で、滑稽さと写実を削ぎ落としています。そう、写実を削ぎ落としているんです。

娑楽斎さんが消した『写』は、東洲斎写楽の写実主義…失敗の原因、或いはP.U.N.K.の独創性へのスタンスに沿わないものと解釈しましたが、もしかしたら『娑』に変更したのも含めて、能の成立の歴史も関わっているのかもしれません。

とはいえ、極端に写実主義を敵視しているわけではないでしょう。世阿弥は「能では写実的な表現は使わないが、何を作るにもまずは観察と写実、物真似から始めるものだ」と説いていますので、あくまで作品としては写実の手法を使わない、程度だと思われます。

さらにもうひとつ。

どうやらアメイジング・ドラゴンは、『鯉の滝登り』、『一角仙人』、『観世水の伝説』の3つの龍が重なっているようです。『鯉の滝登り』はカープ・ライジングがS素材に使われた場合の2回攻撃付与効果とアメイジング・ドラゴンの海竜族で鯉が変じた龍が表現され、『一角仙人』は風属性と複数枚のバウンス効果で嵐を呼ぶ龍が表現され、『観世水の伝説』はイラストに描かれた観世水や渦を巻く水で井戸へと舞い降りてきた龍が表現されている…となります。

娑楽斎さんが随所に情報を凝縮するので、まだどこかに隠された龍がいるかもしれません。

まだ語りたいことが…。

セアミンさんとディア・ノートさんは羽織の色の印象が強いですが、中の着物の色は深い紫色で、これは娑楽斎さんの衣装の色と同じです。衣装を決める時、どのような経緯で同じ色にしたのか気になります。

他、オーガ・ナンバーとフォクシー・チューンについても調べたのですが、情報量が少なくまだしっかりと深掘りできていません。現状では明確に鱗のないキャラクターに鱗文様を使って違和感を抱かせたかったのかな、人間ではない役から世阿弥が開発した夢幻能(死者や人ならざるものを主役とした能)をイメージしているのかな、ぐらいなので、ワゴンさんの指は何故青いのかなども含めて、まだまだ解釈できるかもしれません。

あとひとつだけ…。

今からするのは極めて直感的な印象の話なので、娑楽斎さんがお父さんじゃないかとか、スパイダーさんがディア・ノートさんなんじゃないかとかは、一旦置いておきます。

人の印象は顔と目と髪で大きく変わりますが、P.U.N.K.で顔と瞳と髪をしっかりと公開しているのは、実はセアミンさん(と、ディア・ノートさん)しかいません。

娑楽斎さんはサングラスで目を隠していますし、髪も顔もがっつりメイクしていて、一目見た時の印象が強烈です。ワゴンさんは糸目で瞳を見れませんし、頭は鬘で隠れ、衣装の情報量がとにかく多くて複雑です。スパイダーさんに至っては黒衣で全てを隠していて、どのような人か全くわかりません。

そんな中、セアミンさんだけは自然に『可愛い』と直感できる外見に整えています。娑楽斎さんとワゴンさんとスパイダーさんは、そんな可愛らしいセアミンさんを観客が見やすいように前に出し、基本的にバックアップやサポートに回っています。

娑楽斎さんもワゴンさんもスパイダーさんも、それぞれ違った魅力がしっかりとあります。人々の目を引くために、隠した素顔を晒すことだってできたはずです。それでも、娑楽斎さんはサングラスを外さず、ワゴンさんは目を開けず、スパイダーさんは黒衣を脱がず、セアミンさん以外は顔を隠し続けています。

何が言いたいかというと、私たちがセアミンさんを『可愛い』と感じ、魅了されているのは、P.U.N.K.が観客の目線を意識してコントロールし、セアミンさんを集中して見るように仕向けている可能性があります。

世阿弥は12歳にして、その美貌で将軍である足利義満を魅了し、父の一座丸ごと卑しい身分から脱しました。足利義満は側近として世阿弥を取り立てて連れて回り、世阿弥は貴族社会の中で寵愛と支援を受け、教養を身につけ、様々な能の演目を作り続けました。

セアミンさんが如何に人々をその美貌によって魅了しているか、如何に広い場面で活躍しているかを見ると、私たち観客あるいはプレイヤーはまるで、世阿弥に魅了された足利義満のようだと思ってしまいました。

容姿の他、性能を見ると、No-P.U.N.K.はランク3エクシーズ、レベル8シンクロ、レベル8エクシーズで採用が検討できる出張パーツとしても優秀です。

セアミンさんが何かのデッキに組み込まれて能を演じるたびに、P.U.N.K.の可能性はどんどん広がります。ギミックの組みこみやすさとカスタマイズ性、稼ぐアドバンテージの大きさ、シンクロのメジャーなレベルやエクシーズの強力なランクを出しやすいのは、P.U.N.K.の主立った特徴です。

カオス・ルーラーが禁止されるまでアクセス手段として【60GS】や【深淵の獣】で採用されていたり、割と新しいカテゴリの【GP】や【百鬼羅刹】との相性が良く組み込まれたり、動きの覚えやすさから初心者にもお勧めしやすく、初動の安定度からコンボ研究でも見かけ、幅広い活躍の場があります。

こうしたことから、私たちが観客としてセアミンさんの美貌に魅了されるのも、私たちがプレイヤーとしてセアミンさんを出張パーツとして重宝しているのも、彼らP.U.N.K.がこの世の荒波を制するために取った戦略なのかもしれない、と考えました。

安定度の割に未だ直接制限を受けていないあたり、セアミンさんがいかに世渡り上手か、そして勝負運が強いのかが伺えます。

言葉遊びが上手で、愛情深いだけではなく、知的で、戦略的で、強かで。立ち合いで勝つために、ただ個々のメンバーがいたずらに目立つのではなく、後ろにグッと下がって仲間を支える動きすらも、P.U.N.K.として魅せている…彼らは、そんな一面も持ち合わせているように思えてならないのです。

今度こそ終わりです。最後に、ここまで読んでくださったあなたに、世阿弥の有名な言葉を贈らせていただきます。良かったら、調べてみてください。

秘すれば花、秘せずば花なるべからず。

この記事が誰かのP.U.N.K.の解釈のお役に立てたら、心から嬉しく思います。

長時間のお付き合い、本当にありがとうございました。

追記

2024年1月22日、自分で読み返して気になった部分や表現を修正、いくつか盛り込もうと思って抜けていた話題を追加しました。

2024年6月2日、画像をマスターデュエルのものに差し替えました。