【2022年版】中の人がガチでやるどこより詳しい企業研究 ~トヨタ/日産/ホンダ編~

みなさん、ご安全に!カッパッパと申します。

一昨年、昨年に引き続き、今年もやります

中の人がガチでやるどこより詳しい企業研究 ~トヨタ/日産/ホンダ編~

自動車業界で働き、毎朝日経/ネットで自動車ニュースをチェックするカッパッパが丸4日以上かけて30000字近い分量で書いた自信作です。

累計500部以上ご購入いただき、大変ありがとうございました。就活生、また業界関係者の方から高評価いただき本当に嬉しい限りです。

このnoteでは販売台数上位3社、国内自動車メーカー御三家と言われるトヨタ/日産/ホンダの企業研究となっています。

このnote内容は基本的に昨年までと同様の構成にしながら、2022年版にアップデート、全面改稿しています。

完成車メーカー全体についてまとめ、コロナを含めた現状の経営状況、強み/弱み、中長期計画/CASEへの対応、注目すべきニュース

2022年2月現在の最新のデータを使い、どの企業研究よりも新しい情報になっています。その上リンク付きで作成することで深く学べることができる記事にしています。

また企業研究は業績、事業内容だけでなく、個人の働く環境、待遇もとても重要。

社風/年収/残業/年休消化率/3年離職率/勤務地

についてもまとめました。

これさえ読めば、企業研究は大丈夫。就活では選ぶ上でも役に立ち、選考の時には周りと一歩差をつけることができる。業界関係者の方は、客先や競合の状況を総合的に掴むことができる。昨年版を読んで、「内定をGETしました」という嬉しい報告もいただいています。

就活生はただでさえES、面接の練習、OB訪問/社会人の方は目の前の仕事が手一杯でかなり忙しい。企業研究はこの記事でやりきってしまいましょう!!

就活生の方、会社を選ぶ、そして面接を受けていく中で大事なのは「自分の考えを深く持つこと」です。この記事を鵜呑みして語っても、自分の思いがなければ薄っぺらに聞こえてしまいます。

メーカーの基本は「現地現物」。

今回の記事だけでなく、会社説明会やOB訪問、面接を受ける中で感じた社風、会社の良さ。そうした「現地現物」の情報を自分の言葉で語ることが内定につながります。

自動車業界、働く環境はかなり恵まれています。

「自動車業界は良いぞ」

「完成車メーカーは良いぞ」

このnoteを通じて自動車業界で共に働く方、またこの記事を自分の仕事に活かせる関係者の方が増えたら嬉しいです。

さて前置きがずいぶん長くなりましたが、

中の人がガチでやる自動車業界企業研究 ~トヨタ/日産/ホンダ編~

どうぞお読みください。

*企業研究のために使用する基データは

・日頃収集している自動車業界ニュース/レポート

・IR資料(決算報告書、中長期計画、年次報告書等)

・新卒採用サイト

・就職四季報

・オープンワーク

をベースにしております。

【PR】こちら企業研究、カッパッパのニュースレター「クルマのイマがわかるモビイマ!」を有料購読(580円/月)登録でも読むことが出来ます。ニュースレターに登録いただくと過去の有料記事もすべて読める+特典付きでこちら有料note単体での購入よりもお買い得。1ヵ月だけでの解約も可能ですので、購入される方はニュースレター購読、ぜひご検討ください!

①完成車メーカーの販売台数/規模

まず昨年、2021年の各社の販売台数(国内)。

2021年は国内は444万8340台、前年比△3.3%、東日本大震災が起きた2011年以来の450万台割れとなりました。2020年はコロナ禍に減産なったのはわかる…でも2021年はなぜそれほどに減ってしまったのか。

その要因は「半導体不足や海外生産部品の調達難」。

【半導体不足の要因】

・コロナ禍による20年春~夏での自動車生産の急激な減産に合わせ、自動車業界は半導体発注量を大幅に減らしたが、その後の急回復

⇒発注を増やしたものの生産リードタイムが長い/他業界に割り当てられたことにより、発注量を確保できず

・2021年3月に起きたルネサス那珂工場の火災

・自動車業界で使用される半導体は旧世代で利益が少ない+品質条件が厳しい⇒半導体メーカーが投資を行っておらず、生産能力を増やしていなかった

・CASEによる技術革新により自動車1台当たりに使われる半導体が増え、需要そのものが増加している

【海外部品の調達難】

・コロナ感染拡大によるグローバルでロックダウンが散発

・2020年ではロックダウンのタイミングがほぼ同時期であったため、世界の完成車/部品メーカー工場も同じタイミングで稼働停止

・2021年は特定の国(主に東南アジア)のみでロックダウンによる工場の稼働停止⇒他の国の工場は稼働しており、完成車メーカーは止まらず

・ロックダウンした工場の部品が納入されず、完成車メーカーが止まることに

全体の数量が減る中で、完成車メーカーでも差が出る結果に。国内13ブランドのうち三菱自動車とレクサスを除く11ブランドが前年割れ(三菱自動車は20年の減産幅が大きすぎるため、一概に良いと言えないのですが)

ちなみにやはり強かったのはトヨタ。年中盤まで生産調整が比較的少なく、シェアは、前年比0・4㌽増の32・0%となり、2年連続の30%超え。他社と比べても減産幅低くなっています。

グローバルで見るとどうでしょう。

まだ確定の数値は出ていませんが2021年の販売実績は8100万台ほど。

その中での1位はトヨタ。世界販売台数1050万台で2年連続のトップ。ライバル,VWが半導体供給問題で大きく減産する中、調達力の高さを見せ、影響を最小限に抑えました。2位のVWは888万台。特徴的なのはEVの販売が大幅に伸びていることで全体の5%にまで達しています。3位はルノー/日産/三菱自動車連合で775万台。そのあとにGM、現代が続きます。(確定値ではないので変動の可能性あり)

主要な完成車メーカーの販売状況は掴むことができました。ではそんな完成車メーカーは「職場」としてどうなんでしょう?

②完成車メーカーの働く環境

仕事を選ぶ上で待遇は非常に重要です。いくら仕事内容が楽しくても生活できなければ生きていくことはできません。

完成車メーカーで働く環境はどのようなものなのでしょうか?

各社に差はありますが、一般的な業界と待遇、特徴について比較します。

1.給料

給料はメーカーの中では高めです。業界地図2022年版では平均年収は703万円。全業界の中で21位となっています。商社や金融と比べると低く傾向にあります。

年功序列のため、20代若いうちは伸びないが、職位が上がる、役職がつくと一気に伸びることが多いです。

また評価による給料の幅は他業界に比べて少なめです。

各社の給料については下記を参照。ただしこちらは有価証券報告書を基にしており、現場、工場の正社員も含まれるので大卒の給与平均とは異なりますので、注意が必要です。

2.福利厚生

福利厚生は他業界と比較し、かなり手厚いです。もちろん会社によりますが、寮、社宅、家賃補助などの住宅補助、家族手当、特に車に関わる購入や保険などでも補助は充実しています。一切補助のない企業に比べれば、計算上年間100万以上差があるなんてことも…

就職、転職の際にはこうした直接の給料には含まれないお金も見ておいた方が良いでしょう。

3.年休消化率

年休消化率は高水準です。完成車メーカーは「大企業」であり、働き方改革が一般的に進んでいます。加えて車業界は労働組合が強く、年休消化の目標設定が高く設定。年休無所得者には上位の管理職にフォローが入るなど、内部での圧力が強いです。ちなみに完成車メーカーではありませんが、私の昨年度の実績は15日でした。

4.残業時間

残業については正直同じ会社でも部署/時期によって変わるので一概に語ることは難しいです。ただ、昨今のコンプライアンスへの取り組み強化からサービス残業はなくなり、働き方推進、生産性の向上が掲げられていることにより年々残業時間は減っている傾向にあります。コロナ禍では残業抑制を求められることも多く、36協定を超える残業(45時間/月)はかなり少なくなってきた印象です。

(ただし残業は本当に部署によって違います)

5.在宅勤務

この数年で一番大きく変わったのは在宅勤務の在り方です。これまで自動車業界では「現地現物」が重視され、実際に足を運ぶことが重視されてきました。しかしコロナ禍により状況は一転。集団接触を避けるため、自動車業界でも在宅勤務が推奨されるようになりました。多くの大企業では在宅勤務が導入され、コロナ禍以降でも随時進められていくでしょう。

実際に働いている身として在宅勤務するかどうかは、仕事のやり方、QOLに大きく影響します。新しく自動車業界に入られる方はどのくらい在宅勤務が進められているのか確かめておくと良いでしょう。

6.昇進

昇進に関しては現状、典型的な年功序列。20代若手のうちではほとんど差がつかず、30代で役職につく段階で差がつき始めます。早い場合で係長が30前半、課長になれるのが40歳前後。早めにマネジメント経験を積みたいという方は合わないかも知れません。

7.勤務地

各社それぞれに生産拠点があり、その場所をベースとして海外を含めた転勤があります。基本的に生産拠点は都会にないので、ビル街のオフィスでスーツで颯爽と仕事をする、自動車業界ではかなり難しいです。海外での売り上げ比率が高いため、若い段階で駐在する人が他業界と比べ多いです。

8.その他

完成車メーカーは知名度が高いです。これは地味に重要で、親や親戚に就職を報告/相談する際に困らない、喜ばれる、会った人からの評価されやすい、工場の周りではその企業であるというだけで絶大の信用があったりします。また与信が高く、銀行からの融資も受けやすいです。

ただこれまで挙げた働く環境については今後2020年代で見直されていく可能性が非常に大きいです。

終身雇用に関しては最大手のトヨタが「継続は難しい」と述べており、日産/三菱、ホンダは工場再編を進め、人員削減を含めた構造改革を進めています。

中途採用比率を上げる(下記の記事にあるトヨタのEV部門は半数以上が転職者とのこと)、賃上げを評価に応じて実施する等のニュースもあります。現状の働く環境は上記に書いた内容で間違いないですが、今後は間違いなく変わっていくという前提で企業を見ていくことが良いでしょう。

ではおまたせしました!

個別の完成車メーカー毎の企業研究、やっていきましょう!!

③企業研究:トヨタ

総括

自動車業界の中というか日本に住んでたら必ず知っている、時価総額で日本で唯一世界50位に入る、日本が誇る最大製造業企業。

世界でもその品質の評価は非常に高い。

端的に言って日本メーカーTOPであり、世界でも売上、販売台数、営業利益TOPの自動車メーカー。

その強さはコロナ禍/部品供給に苦しむ直近での経営状況にも現れている。ただし今後社会が大きく変わる中で現在と同様のポジションを取り続けられるかは不透明。これからの戦略は日本完成車メーカー、強いては日本全体の命運を握っているとも言える会社。

歴史

1937年に創業。もともとは紡績の織機を作るメーカーであったが、関東大震災の際、輸送手段として大活躍、その後大幅な需要増になった自動車の国内生産を手掛けるメーカーとして発足。

戦後1950年代に量産体制を確立し、TQC(総合的品質管理)を推し進め品質を向上させました。今のトヨタの強みの一つである「TPS(トヨタ生産方式)」を作り上げ、1970年代以降グローバルに展開。「世界のトヨタ」として販売台数を伸ばし、成長を続けます。

ただ、2009年のリーマンショック時には拡大路線による固定費の増加、在庫調整による販売の落ち込みから創業期以来の赤字に。加えてリコール問題でアメリカ議会での公聴会に呼ばれるなど危機的な状況を迎えます。

その後復活をとげ、2010年代には再び右肩上がりの伸びを見せ、売上高は20兆円を超えるように。販売台数はグループとして1000万台超、世界でもライバルVWと1,2位を争う世界屈指の自動車メーカーです。

トヨタの歴史についてより詳細を知りたい方は下記をご参照ください。

売上規模(2020年度)

2020年度売上高は29兆9299億円。日本全部の会社の中でTOP。

大きすぎてよくわかりませんが、売上2位のホンダの約2倍、ホンダと3位の日産を足してもトヨタの方が大きいとことを考えるとどれだけ規模が大きいかがわかりますね…

日本で1位、製造業の中でも群を抜いて突出している企業なのです。

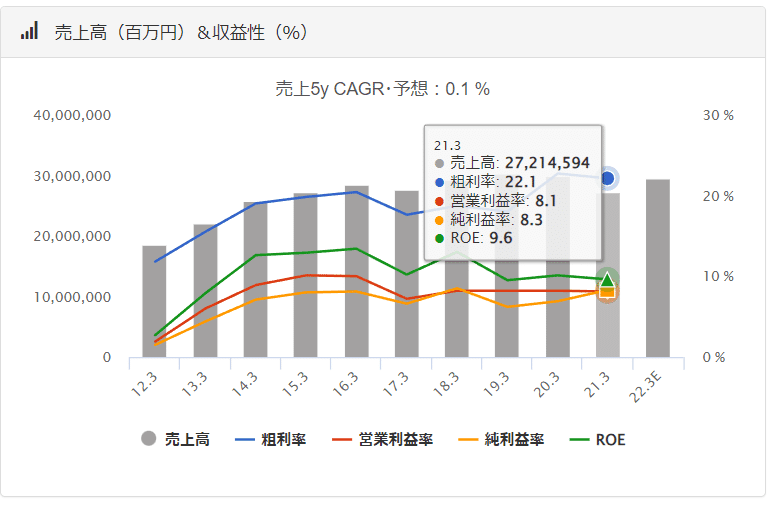

経営状況(2020年度まで)

2020年コロナ禍以降、自動車業界にとって厳しい時期が続いています。ロックダウンによる生産/販売停止、部品供給問題による稼働調整。そんな中でも、トヨタは圧倒的強さを見せています。

営業利益は2兆円を超え、営業利益率8%前後を維持。これは他社、ホンダや日産と比べ非常に高い数字です。(他社については後述)

トヨタは販売規模及びその収益性についても他社と大きく、差をつけており、極めて健全な経営環境にあるといえます。

2021年の販売/経営状況

2021年、自動車業界は半導体をはじめとする部品供給問題に苦しんだ一年でした。トヨタも例外ではありません。8月お盆明けに発表された大減産は「トヨタショック」として、日本、株価全体にまで影響を与えました。

しかし、業績の中身を見ると、一言でいえば「強い」。

21年度4-12月期決算では連結の販売台数は610万台。前年比12%。コロナ禍以前の2019年と比較すれば、数は減っているものの、他社が生産ができず、販売を大きく落とす中で、トヨタは相対的に減産幅は少なく、世界各国でシェアを伸ばしました。

営業利益は前年比+1兆239億円。為替差もありますが、販売奨励金減や高価格帯の販売比率が伸びたことによる「営業面の努力」も大きく伸びに寄与しています。

営業利益率は10.9%。5%を超えれば十分高いとされる自動車業界の中で、利益率の高さは圧倒的。他社を寄せ付けない強さ。(対抗できるのは高級車メーカーやテスラ)

ただし、直近足元では部品供給問題により減産、原材料高騰によりコスト高があり、決して順調ではありません。

21年通期の見通しは下方修正され、トヨタ/レクサスで850万台。ただし、営業利益は据え置きの2兆8000億円。営業利益率は9.5%の見込み。

以降で他社も分析しますが、トヨタの経営状況の良さは、頭一つ抜けています。

国内の状況

2021年度のトヨタ単体の販売台数は(レクサス、軽自動車を含む)148万台、前年比△1.9%。他社が減産により、数量が大きく減る中、トヨタはその影響が少なく、シェアを伸ばす結果に。新車販売ランキングでも乗用車TOP10のうち、トヨタ車が8車種と圧倒的強さをみせています。TOPは「ヤリス」もさることながら、「アルファード」が4位、「ハリアー」が7位に入っており、利益率の高い高価格帯のクルマも上位に入っていることがトヨタの好業績につながっています。

また2021年度の輸出実績は176万台。国内販売実績よりも多く、日本で作った車の半分以上は海外に輸出されています。

海外の状況2019年度のトヨタ単体の海外販売台数は851万台。前年比△7.0%。ただし、販売/経営状況でも書きましたが、世界的に各社が部品供給問題で大きく販売台数をおとす中で、トヨタの販売台数減の割合は少なく、世界各国でシェアをを伸ばしており、トヨタブランドの強さがうかがえます。

2022年は挽回に向け、過去最高レベルでの生産台数が予定されています。

圧倒的強さを見せつけるトヨタ。その「強み」は一体どこにあるのでしょう。

トヨタの強み

・TPS「トヨタ生産方式」。簡単にまとめると

目的:「お客様にご注文いただいたクルマを、より早くお届けするために、最も短い時間で効率的に造る」

この目的を達成するために2つの柱をベースに確立された生産管理システムです。2つの柱は下記2点。

「自働化」:異常が発生したら機械がただちに停止して、不良品を造らない

「ジャスト・イン・タイム」:各工程が必要なものだけを、流れるように停滞なく生産する

詳細な内容については下記をご参照ください。

就活生の人からすると「何がすごいの?」と分かりにくいですが、社会人になってわかるその凄さ。徹底的なムダの削減、そして作り込まれた品質。何よりも会社としてこの生産方式を徹底するという方向性が有り、全員が取り組む姿勢の強さ。TPSはトヨタ内で生産する生産原価を下げ、結果高い利益率につながっています。

・原価低減

原価を下げるのはTPSだけではありません。仕入れ先、また開発プロセスを見直すことで製品にかかるコストを削減します。具体的にどんなことをしているかの例が2019年3月期の決算資料に記載されています。

「試作費の低減」「仕入先との原価の作り込み」「お客様目線での基準適正化」、こうした項目は一見やって当たり前に思えることでしょう。ただそうした当たり前を当たり前にやり切ることはとても難しいのです(社会人の方ならわかるはず)

トヨタには原価を作りこむ原価企画部門、新車を開発から量産まで管理する新車進行部、現場のカイゼンをサポートする生産調査部があり、原価低減を推し進めています。

「乾いた雑巾を絞る」という地味ですが、こうした徹底した原価への細かい取り組みがトヨタの基盤となっています。

トヨタの原価の取り組みについては私、カッパッパがMONOistさんでの連載でも詳細に書きましたのでこちらもご参考にしていただければと思います。

・TBP

「トヨタ流問題解決」(TOYOTA Business Practice)。詳細は下記。

問題解決の手法であり、全部で8STEP。トヨタ内ではA3資料にまとめられ、報告されることが多いです。こちらもTPS同様「当たり前やんけ」と思われるかもしれません。しかし、こうした手法を徹底し、教育している会社はごく少数で、実践に活かすことは非常に難しいのです。トヨタでは入社してからTBPを叩き込まれ、実践することが求められます。何より統一されているため、全社の共通語として伝えることができ、仕事に一貫性をもたすことができます。働くとわかりますが、こうした社内の文化は非常に強みとなり、重要です。

就活生の方はESや面接の際にこのTBPを取り入れると、内容を深めることができる(トヨタ受けしやすい)ので参考にしたら良いと思います。

・卓越したHEV技術

トヨタのHEVの技術は世界TOPです。その燃費の良さは群を抜いており、他社の追随を許しません。

具体例を欧州で見ましょう。欧州では環境規制が厳しく、CO2排出量の制限が非常に厳しく販売車種を調整する必要があります。そのため、各社EVを販売していくのですが、トヨタはHEVの燃費が大変良いために、大変厳しい規制をEV販売なしで達成できる見込みです。これほどまでにHEVの技術は優れており、欧州、また北米でも販売台数を大幅に伸ばしています。またHEVの他社へ技術提供も始まっています。

・商品ラインナップ戦略とブランディング

日本国内、20年ではヤリスシリーズ、ライズ、ハリアー、21年ではランクル、アクアの投入により販売台数を伸ばすなど、世界のそれぞれの市場に合わせた販売戦略の上手さもトヨタの強みです。ブランディングにより品質の高さは周知されており、世界の市場ニーズに合わせた車種販売、北米/中国/欧州でのHEV車種拡大、北米、日本でのSUV新車種/モデルチェンジなどマーケティング、そして長期的視点で車種更新を進め、成功しています。

・ずば抜けた調達力

2021年、部品供給問題で各社が苦しむ中、トヨタは持ち前の調達力を最大限活かし、その影響を最小限⇒他社よりも減産幅が少なく、シェアを大きく拡大、販売台数2年連続世界一を成し遂げました。

「ジャストインタイム」部品は使うものだけ最小限の在庫しか持たないとされるトヨタ式調達。実際は部品によって在庫の持ち方を変えており、今回問題となった半導体については、東日本大震災での教訓から在庫を積み増して対応していたことが大きく効果を挙げました。また、仕入れ先、その先の半導体メーカーとの交渉力も強く、トヨタ向けの在庫を確保し、生産につなげています。

弱み

トヨタの弱みは単体の弱みというよりも日本の自動車業界全体の弱みと言えるものになっています。(そのため他社とは少し違うスケールになっていますが、それほどまでにトヨタが強いということでもあります)

・GAFAを代表とする他業種/新規ベンチャーとの争い

これからCASEという大変革期を迎える中で競争相手は既存の完成車メーカーだけではなくなります。自動運転/コネクテッドではIT大企業、GAFAや新興ベンチャーが開発を進めています。またシェアリングが進んだ場合には販売台数低下、カーメーカーが個人ではなくカーシェア会社に車を販売すると客層が大きく変わる可能性があります。電気自動車ではテスラに代表される新興ベンチャーの参入が相次いでいます。大企業であるトヨタとは違うスピードで開発を進めるこれらの競争相手に対し、現状の地位を維持、もしくはより向上させることができるのかが1番の課題だと言えるでしょう。

・EV進出の遅れ

トヨタ(日本自動車全体)はEVの本格参入が海外に比べ遅れています。今年2022年には待望の「bZ4X」が発売されますが、数量はそれほど多くありません。12月には2030年にEV350万台という一気にEVシフトを加速させる発表がありましたが、全体に占める割合は30%ほどで海外各社と比較するとその割合は少なめ。

トヨタには卓越したHEVの技術があり、燃費規制等の問題が販売に影響しにくいこと、またEVは現在参入しても採算性が不透明ことがあるため、現在は内燃機関、HEV、FCEVを含めた全方位戦略がベースとなっています。

しかしながらテスラが大幅に販売台数を伸ばすなど、今後EVが本流になる、一気に進んだ場合トヨタは後塵を拝する可能性があります。

中長期計画とCASEへの対応

こうした強み、弱みを踏まえた上でトヨタの今後の戦略について確認しましょう。

2030年モビリティビジョン検討会にて提示された「2030年に向けたトヨタの取組みと課題」の資料を参考にしています。

・CASEの取組み加速

多様なテクノロジーカンパニーと手を組み、トヨタのリアルの技術/資産を組み合わせ、AIが搭載された高度な車を、適正な品質とコストで量産し、

頻度良くメンテナンスし、安全な移動サービスとして社会に普及。

ここでのポイントは「適正な品質とコスト」。新規ベンチャーの進出が相次ぐ中で自動車メーカーとして培った「品質」を維持すること、そして量産しコストを下げること。この点はトヨタにこれまで築いてきたノウハウがあります。そして注目すべきは「サービスとして社会に普及」。製造業として車を作るだけでなく、サービスを提供する「モビリティカンパニー」へのビジネス転換を図ろうとしています。代表例としてサブスクリプションサービス「KINTO」、電子決済できる「Toyota Wallet」があります。

・電動化の推進

各国で燃費(CO2)規制の強化、電動車を推進する動きが活発化、新たなCO2規制(WtW:燃料製造+車両走行、LCA:生産~廃車)の導入が進む中で

EV、FCV、PHV、HVに加えMaasを加えた多様な電動化を進め環境規制に取り組む

ここでのポイントはEVだけではないということ。世界各メーカーがEV化に取り組む中でトヨタはEVだけでなく、「ユーザー」のニーズに合わせた多様な動力源も推進していくと発表している点が特徴です。また乗用車だけでなく商用車(トラック)においても電動化の方針を発表しています。

・水素社会の実現

脱炭素化に向けて各地域で水素への期待が高まり、社会実装が進む中で、グローバルな連携や水素サプライチェーンの形成を推進する新たな団体「水素バリューチェーン推進協議会」に加入し、その中で中心的な役割を担い、「水素社会の実現」に向けて取り組んでいます。

燃料電池自動車の開発はもちろんですが、開発した「FCシステム」を他自動車メーカー、他業界にも拡販し、水素利用の促進を図る計画です。

水素には「高コスト」「安定した供給量確保」「輸送方法の確立」等様々な問題が山積みですが、究極のエコ燃料であり、今後カーボンニュートラル、環境規制の強まりの中で成長していく分野なのは間違いありません。

・他社との連携

CASEによる開発費の増加に伴い、スケールメリット、コスト削減のため企業間で連携、統合が進んでいます。2019年ではSUBARUとの関係を強化し、連結子会社化、スズキとの資本提携も進め、TOYOTAグループの拡大を進めました。すでに子会社しているダイハツ、提携しているマツダも含め、技術、開発の共有化、スケールメリットによる調達価格の低減等を進めていくでしょう。

またCASE分野においては通信/IT企業との連携も欠かせません。大手携帯3社と資本提携、アマゾンといったITとも連携を深めています。CASEに向けた対応のため今後ますますつながりを深めていくことでしょう。

・ウーブンシティ

トヨタは「コネクティッド・シティ」であるウーブンシティの開発を発表しました。トヨタ自動車東日本株式会社 東富士工場(静岡県裾野市)の跡地に2021年2/23より着工が開始されました。

トヨタグループは商社、住宅メーカーを含めた非常に幅広い領域を持ち、都市計画に対してもグループ全体で取り組むことができます。

自動車を生産するだけでなく、モビリティの活用を含めた人々の暮らしを支えるあらゆるモノ、サービスが情報でつながっていく都市開発へ。製造業から一歩抜け出した「モビリティカンパニー」。これがトヨタの目指す姿です。

さて以上が企業研究上編です。お疲れ様でした。

それでは「実際にトヨタで働くってどうなの?」ということで待遇、働く環境について見ていきましょう。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?