海と雨の関係、地球の水循環「水文学」のすゝめ

地球の水循環について考えたことはありますか??

日々暮らしていると、雨が降ってくる。

その雨は川に流れ込み、海に流れる。

そして、また海から蒸発し雨となる。

これらについて研究するのが水文学である。

水文学と書いて、「すいもんがく」と呼ぶ。

ユネスコは1964年に以下のように定義した。

水文学とは、

地球の水を扱い、地球上の水の生起、循環、分布、その物理的、化学的性質、人間活動に対する応答を含め、水と物理的、生物的環境との相互関係を扱う科学である。

水文学は、地球上の水循環の全過程を包括する分野である。

なぜ私が興味を持ったのか?

地球には豊富な水が存在する。

地球表面の約7割が水に覆われており、約14億k㎥の水が存在している。しかしながら、そのほとんどが海水である。私たちが水資源として利用できる淡水はごく一部に限られているのだ。

以下に、地球上に存在する全水量の占める割合を示す。さらに、淡水の内の内訳を示す。左の円グラフを見ると、海水は97.5%で淡水はたったの2.5%である。更に、淡水の中を見てみると多くは極地などの氷と地下水で占められている。普段馴染みのあるその他の淡水は全体の0.01%に過ぎないのだ。

このその他の淡水0.01%の内訳も以下に示す。この中の8割は湖沼の水で、残りの2割は土壌中、大気中や生物中の水、河川水から構成されている。

以上の事を学んだ時、世界ではこの0.01%の水で渇水や洪水に怯える事になるのか。地球は広い。スケールが違う。この事を学ぶのはとても面白いと感じた。

具体的に何を学ぶのか?

定義のところで示した通り、水文学は地球上の水循環の全過程を包括している。そこで、ここでは水循環の仕組みを詳しく述べる。

上の図は地球の水循環を簡単に現している。水は海から太陽の熱などで蒸発を起こし、雲が発生する。雲から降った降水は雨ないし雪として陸上や海上に到達する。

陸上に降った雨水の一部は、樹木の葉っぱや幹に遮られるが、それ以外は地表面に到達する。樹木によって遮られたあるいは地上に溜まった水の一部は蒸発散してしまう。つまり、大気にまた返ってしまう。

地表面に到達した多くは地表の傾きに従って流れ、河川に到達する。

そうして、河川から下流へ流れ海に到達するのだ。

私達は水を様々な用途で利用している。農業用水や飲料水は河川から取ってきた水が大半だ。そこで、河川にどれだけの水が存在するかなど知っておく必要がある。

どのような実用例があるのか、最新の知見は?

では、水文学はどのように活用されるのでしょうか。

・洪水・河川氾濫の予測

・渇水の予測

・ダムの設計や水管理

一部ではありますが、以上のような事に活用されている。

ここでは、特に洪水予測について詳しく述べる。

最近、温暖化のせいで台風やゲリラ豪雨が多く発生しているとニュースで見たことはありませんか。

*温暖化が原因であるかは専門家でも意見が割れている。

実際、日本で台風が発生して大きな被害を受けた。

この時話題になったのが、ダムの緊急放流である。

先ほど述べたように、雨が降ると河川の水量が増える。

ダムの水量も増えていくが、いつ放流するといいのか分からない。このまま溜め込んでしまったら、ダム崩壊に繋がってしまうかも知れないと不安が生じる。

そこで、水文学の出番である。

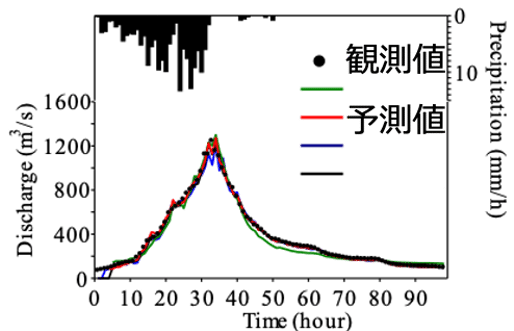

水文学では、河川の流量を予測してダムへの流入量を予測することが可能だ。この予測を基に、いつどれだけの水を放流するか決めることが出来る。以下の図のように観測値と予測値が類似していることが分かる。

最近では、人工知能(AI)が用いられる研究も出てきた。

入力値には降水量や流量観測量、出力値に予測流量とする事で自動でパラメータを決めることが出来る。

以上。