ヘッドスペースとは、香りの揮発した空間のこと

香りの研究について調べるとよく見かけるのが「ヘッドスペース」という言葉です。香料業界では当たり前のようにヘッドスペースという言葉が飛び交います。香料ユーザーである食品メーカーや日用品メーカーの方々にも浸透していると思います。

感覚的に理解できる言葉ではありますが、今一度定義を確認しておきましょう。

ヘッドスペースとは、

・容器の空間のこと

・サンプルの香りが漂う気相部分のこと

です。HSと略されることもあります。

「なんだそんなことか」

確かにヘッドスペースという言葉自体は難しいものでありません。しかし、香りの研究において、ヘッドスペースは非常に重要な意味を持ちます。

ヒトはヘッドスペースの香りを嗅いでいる

果物の香りを嗅ぐということは、果物から揮発したヘッドスペースの香りを嗅いでいるということです。

果物の香気成分は揮発しなければ、認識することはできません。

例えば、糖と香気成分がくっついた配糖体という存在があります。配糖体になっている香気成分は揮発しないので、香りを嗅ぐヒトにとっては存在しないのと同じです。

ヘッドスペース香気は条件によって容易に変化する

ミルクを温めたら香りが変わった、という経験はありませんか?香りそのものが変わることもありますが、温度や他の条件で、サンプルから揮発するヘッドスペース香気は容易に変化します。

これはフレーバーリリースという研究分野で、変化を引き起こす因子が研究されています。

フレーバーリリースを変化させる因子について別記事で触れているのでご興味あればご覧ください。(工事中)

ヘッドスペース法という香気分析手法の便利さ

香りの機器分析には、ガスクロマトグラフ(GC)を使います。GCを使ったサンプルの香気分析には、サンプル調製に溶剤抽出や蒸留などの香気濃縮が必要です。作業者にとって、サンプル調製は時間のかかる煩わしい作業でもあります。

そんな中で、ヘッドスペース法は香気分析の救世主です。なぜなら、簡単・早い・汚れないからです。

サンプルからヘッドスペースに漂う香りをギュッと集めて終わり!

最近では、ヘッドスペースオートサンプラーというものもあります。サンプルをバイアル瓶に詰めるだけで、後は全自動という夢の装置です。

参照: https://www.an.shimadzu.co.jp/gcms/aoc6000/aoc6000_2.htm

食品業界におけるヘッドスペース

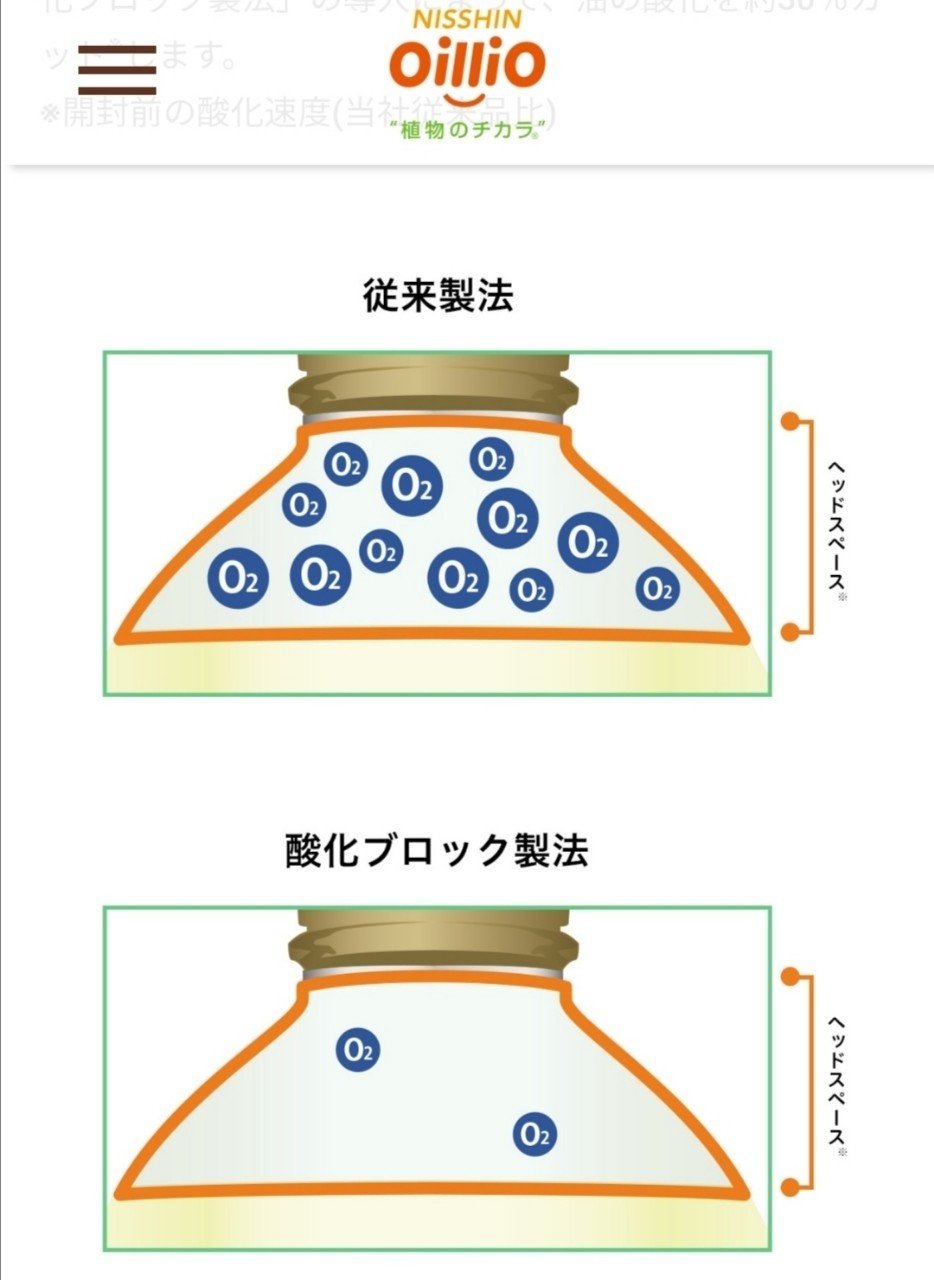

少し視点が変わりますが、容器詰めの食品ではヘッドスペースに酸素が入らないようにすることが重要です。酸化を防いで、食品が腐らない・劣化しないようにするためです。

容器いっぱいに商品を詰めたり、窒素充填によって酸素をなくしたりして対応しています。ビール工場の見学などに行くと、そんな光景を見ることができますよ。

まとめ

ヘッドスペースの研究だけで、香りのすべてが分かることは決してありません。しかし、ヒトにとってのヘッドスペースの重要性や分析の手軽さなど、ヘッドスペースだけでも無限の可能性を秘めてます。