刺繍ミシンの疑問一問一答[その12]上糸・下糸を綺麗に出すには?

残暑厳しい中、みなさま本日もお疲れ様です。

さて、残すところあと4回となりました刺繍ミシンのQ&Aです。

今回の12回目から、14回目までは刺繍ミシン本体についてのテクニック集となります。最後の15回目は刺繍をする際の便利アイテム紹介をしておしまいの予定です。

全部をみなくても、タイトルでなんの話かわかるようにしておくので、お悩みに合わせてみていってくださいね。それでは今回もいってみましょう!

Q,上糸・下糸を綺麗に出すには?

これはミシン本体のお話ですね。先に回答をお伝えすると

A,その日初めて縫製する前にメンテナンスをする

で8割は綺麗に出ます。

せっかくなのでメンテ方法を紹介していきますね。

🧵上糸と下糸が綺麗にでる…ってどういうこと?

ミシンには、色のついた刺繍糸を使った『上糸』とボビンと呼ばれる色のついた刺繍糸を縫いとめる役割の『下糸』があります。

ボビン、は学校の授業とかでなんとなく耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか?

ミシンは色のついた上糸、ボビンに巻かれた下糸、ふたつの糸が交差することでミシンはしっかりがっちりとした綺麗な縫製を保つことができます。

この二つの糸は常に同じ力でひっぱらないと、カラーの上糸が布の裏側に引き込まれたり、ボビンの下糸が表地にでてきちゃったり、ということになります。

もちろん、カラーのあるところにボビンの下糸がでたり、裏側にカラー糸がでたりすると仕上がりに影響します。

なので、そういったことが起きないように引っ張り具合を均一にしておく……それがメンテナンスです!

🧵メンテナンス、やってみよう!

メンテにお付き合いいただけるのは私がいつもお世話になっている相棒の業務用職業ミシンさんです。家庭用刺繍ミシンとやってることは変わりないので、ご説明しますね。

ちなみにメンテナンスをする際、可能であれば私は先に下糸周りを調整します。

上糸は、わりとその日の湿気や温度なんかで細かい調整があったりするのですが、下糸は上糸ほどはそういった影響を受けない……ような気がしているので下糸を『中心点』として、上糸を少しずつ調整するのが早くていいなーと思っている次第です。

・下糸のメンテナンス

下糸のメンテナンスはボビンのメンテナンスでもあります。

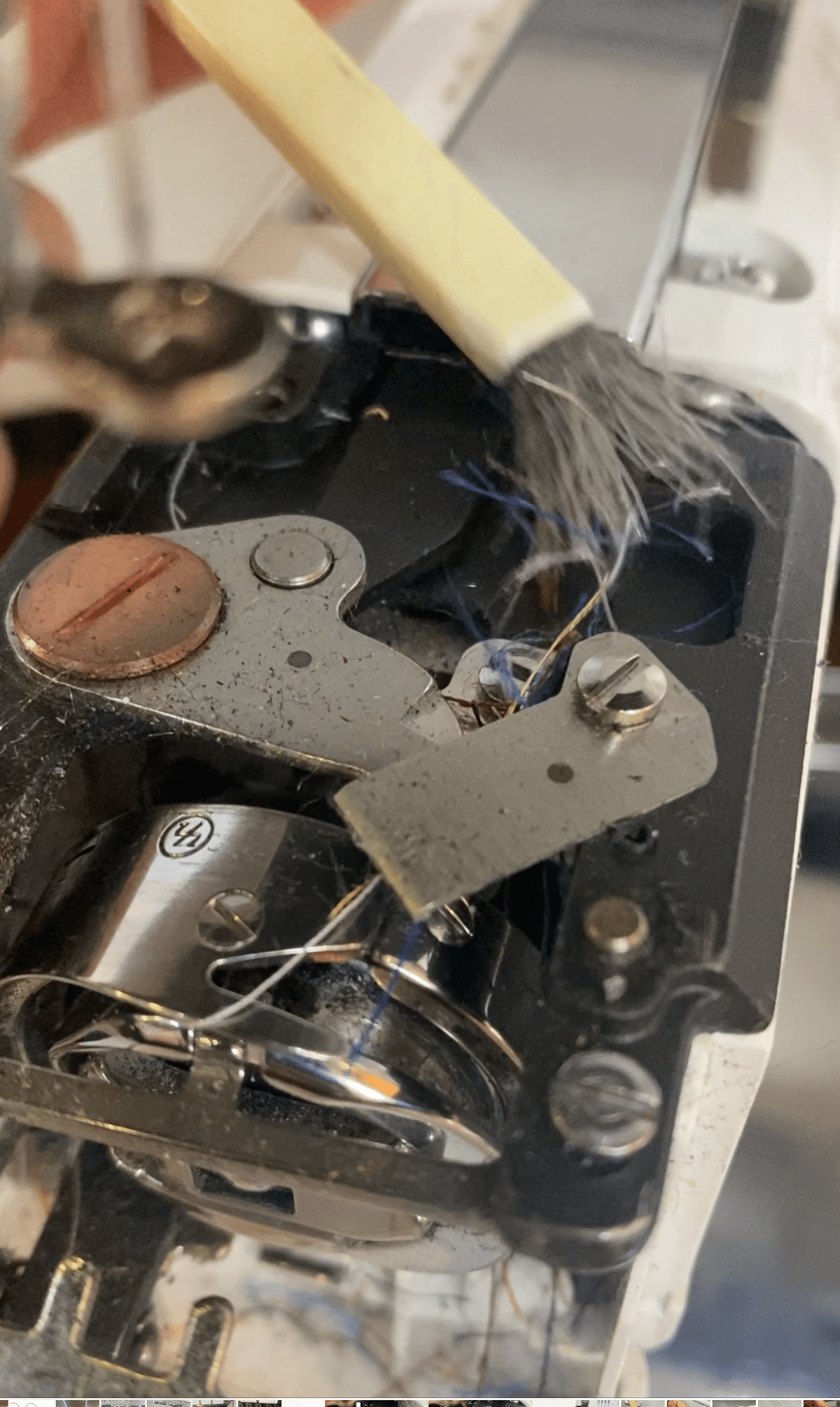

1,まずはボビンのほこりをまずはとってあげましょう。

2,つぎに、ボビンの回転をチェックします。

こういったおもしをつけて…

壁などのまっすぐな場所にボビンをあてて重しを離します。

スーッ

と一定の速度で若干ゆっくりめにおちていけばOK。

(速度の参考動画です)

即床についたり、まったくうんともすんとも言わない場合は小さいマイナスドライバーなどでボビンのネジを調整します。

調整したらもう一度試す、を繰り返しましょう。

・釜のお掃除

下糸と上糸には関係ないのですが、試して欲しいお手入れは釜のお掃除です。

自動糸切り機能のあるミシンは特に多いのですが、ここに糸がたまると縫心地が悪くなります。(私調べ)

あとは関係なくとも時々は糸を除いてあげると良いと思います。

あとは、オイルも差しましょう。

ミシンオイルであれば大丈夫。

・上糸のメンテナンス

下糸と釜がおわったらついに上糸に!早速始めましょう!

糸を通す時に、この順番で針まで通していってね、というガイドがミシンには存在します。

それを順を追って糸を通していきます。今回は『9』番に通していきます。

時々、糸をぐるっと一回転させる箇所があるので(名称は会社さんによって変わるので概念的説明)、回転させて巻きつけるエリアはほこりをとって掃除しましょう。

また順序を通って針のところまでいきましょう。

(この順序が一つ抜けてて上糸がぐちゃぐちゃ……という初歩的ミスが結構あったりするのでほんと大事ですよ!)

針の直前まで来たら……先ほどの回転エリアにあるダイアルを回転させていきましょう。(ダイアルがない方は飛ばしてください)

ゆーっくり回転させながら、反対側の手で糸を引っ張っていきます。

すーっと

回転エリアがこの時、糸をひっぱる手と同じスピードでくるくる…とまわっていればちょうど良いです!そのまま針に糸を通しましょう。

反対に、回転エリアがまわらなかったりから回っている時は、上のダイアルを強めたり、緩めたりして調整。

これで上糸もOKです。

お試しになにか縫ってみて、綺麗に色がでるか確認しましょう!

🧵終わりに

今回はお掃除回でした。

メンテナンスって結構大掛かりにみえて、日々のこまめなお掃除くらいの感覚だったりするので🧹億劫にならず、毎日のルーチンくらいで取り組んでみると案外楽ちんですよ!

今回は少し短めでしたが、写真をたっぷりのせられてよかったです!

今日もお疲れ様でした〜!