【後編】信州佐久で地域複業のココロを学んできた〜Beyond the Coworking Vol.18

※この記事は2022年10月30日に公開したものの転載です。

※前編はこちら。

先々週(もう10日経ってしまった)、久しぶりに「Beyond the Coworking」を開催すべく、長野県佐久市のワークテラス佐久におじゃましたときのことを前・後編でお届けします。これはその後編。

告知ページはこちら。

長野県の旅行支援クーポンがワケ判らない

さて、2日目はかねて楽しみだったコミュニティ農園の見学におでかけだが、その前に片付けておきたい諸々を処理してから。どこにいても仕事できるリモートワーク社会、バンザイ。

ところで、昨日、柏屋旅館さんにチェックインしたら「信州割SPECIAL」というキャンペーン中で、40%の旅行割引の上に、観光クーポン券までいただいた。クーポン券は平日1日に付き3,000円分。

今回、宿泊費が2泊で10,000円のところ6,000円になり、しかも、クーポン券が6,000円付いてきた。えーと、結局、無料ってこと?と思ってたら、交通機関用のクーポン券2,000円分までいただいてしまった。どゆこと?

このキャンペーンは2022年12月20日(12月21日チェックアウト分)まで。詳しくはこちらをご覧ください。

いざ、コミュニティ農園へ

ということで、一行はクルマでうちやまコミュニティ農園へ向かった。長野は朝晩はぐっと冷えるが、日中はまだ暑いぐらいだ。で、広い!まさに秋晴れと言うべき日和、この開放感は都会ではなかなか得難い。

向こうに見えるのが稲刈りが終わった田んぼ。天日干しするためにはぜ掛け(はで掛けとも言うらしい)されている。あー、とても懐かしい光景だ。ぼくの子供の頃(遠い昔)、神戸の東灘小学校の前の田んぼでもこういう風景が存在した。いまは住宅街になってる。

一体どこからどこまでがコミュニティ農園なのか、素人にはにわかに判別し難いが、昨日の江原さんのプレゼンによると、こんなふうに年々、面積を増やしていったそう。

正確には、コミュニティ農園から派生して「農業複業化プロジェクト」と、土づくりから畑を本格的に学ぶ「MY畑講座」の2つのプロジェクトが生まれていて、この敷地を共有しているんだそう。

上記の写真の田んぼは「農業複業化プロジェクト」の田んぼで約2反ある。1反が991.7㎡(約300坪)だから2,000㎡近い。スゴイ。さらにコミュニティ農園とMY畑講座を合わせると4.5反。うひゃ〜。

それを、農業としてではなく、メンバーが愉しむ地域複業として運営している。そのメンバーも3年前の発足当初はたしか7〜8名だったのが、今は80名を数えるまでになっている。以下、その内訳。

コミュニティ農園 57人(大人42、子供15)

農業複業化プロジェクト 16人

MY畑講座 7人

ちなみにこの翌日、脱穀が始まった。

そしてここは伐採材を無駄にすることなく薪にする「リバースウッド」の現場でもある。「リバースウッド」は、この日の夜の部でプレゼンされた(後述)。

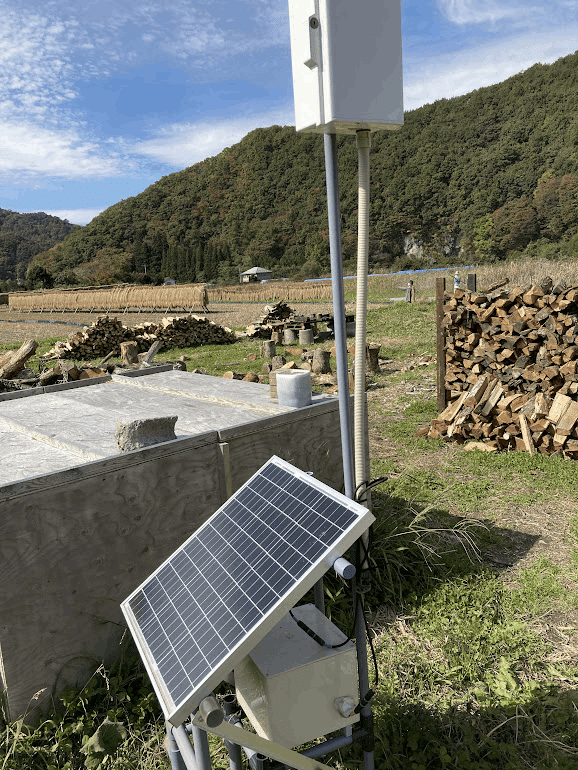

ふと見るとソーラーパネルがある。聞けば、田んぼの水位を東京にいるメンバーにスマホアプリを通じて随時、知らせているらしい。水位が下がりすぎたら、スマホアプリを操作して水門を開け水を張る。そのための電源を太陽からいただいている。こうして自然とテクノロジーが合体することで、コミュニティ農園は運営されている。

これでピザを焼いてみんなでパーティも。

農機具はヤンマー。

野菜も細かく花壇(というのか?)を分けて栽培。これは確か最初期の頃の畑のはず。

おいしい空気を吸ってリラックスしたところで、柳澤さんの浅間コーラをホットでいただいた。

原液にスライスした乾燥りんごを浮かせてお湯で割る。これがまた美味しい。

ちなみにこの乾燥りんごは長野のご当地スーパー「ツルヤ」のPB商品で、すごく美味しい。

気になる方はこちらをチェック。

昨日の街歩きもそうだったように、こうして実際にそのコトにあたっている現地の人のガイドはとても有益だ。観光協会も過不足なく情報を整理してくれていて便利だが、ややもすると「余所行き」の顔をしがち。

それより、そこから漏れている些細なことが実はローカルを知る上でとても重要だったりする。そのローカルの人たちの思いや理想や、あるいは哲学が見え隠れする。それに触れることも大事。だし、リモートワーカーの特権でもある。

地元愛を育む地産地食のカフェ

さて、そのあと、マルカフェさんでお昼をいただいた。

ウェブサイトのトップにこうある。

自然に寄り添いながら

人との縁、

継続と循環を大切に

此の地の季節と風土を

発信しています

地域に根ざした食を提供する姿勢が潔い。いわゆる地産地食。入り口にも「Our Sources」の表示が。

ふと見るとランチョンマットに提供される食材の地図がイラストで描いてある。料理を出された時、このイラストでどこのどなたが栽培されたか、製造されたか、の説明を受ける。にわかにヒトが見えてくる。途端に距離感が近くなる。

よかったら、これを拡大してご覧遊ばせ。

これを見ながらいただく料理がまた「自然」を身体に呼び覚ます味わいで格別だ。

マルカフェさんはカフェと販売店があって、金・土・日だけ営業されてる。あー、こういう経営っていいなぁ。お店側もお客さん側も過剰サービスを前提としない、というか、むしろそれが余裕というか。そもそも24時間営業てバブルの残滓だなと今にして思うし。うちも週4日とかにしようかなと思案中。

さてその後、改築中の新しいスポットを訪ねて、

「地域複業フェス2022in佐久」に臨んだ。

地域複業はコミュニティ(コモンズ)へと進化する

登壇者は以下の4団体で、各自持ち時間は10分(発表7分、質疑応答3分)。

1.放置竹林を楽しく解決するプロジェクト「millplot(ミルプロット)」

2.REVERSE WOOD~伐採で処分するハズだった原木を薪に変える~

3.EC人材と地域での可能性

4.農における複業と本業のあいだ

演台は前編で紹介した浅間コーラの屋台。いい感じ。

1の「millplot(ミルプロット)」はこれも前編で紹介済み。間伐材を薪に再利用する2のREVERSE WOOD(リバースウッド)は、長野の冬を越す暖を得るためのエネルギーを外から輸入するのではなく、地域に当たり前に存在する里山の木々を使い、その薪の売上を間伐材の回収や森林整備に回し、エネルギーの地産地消を目指している。「森林を活動の軸として地域コミュニティを再形成していく」という言葉が印象に残った。

3は、家族で移住しEC構築・運営支援事業を起こし、YOBOZE!-地域複業最前線による地域企業とのコラボレーションについてプレゼンされた。ローカルにも、いやローカルだからこそECのニーズは高い。実際のところ、東京にいた時よりも忙しくされているそうだ。聞けば、商品開発にもコミットしているんだそうで、地域の事業者にとっても心強い。

最後の「農における複業と本業のあいだ」をプレゼンされたのは、東京の企業に勤める方だが、ここで話された内容がほぼそのままブログに上がっていた。

ここで、「複業活動を通じて、生きるチカラをつけ、あわよくば活動の成果がいくばくかの収入を生み出し、結果としてウェルビーイング度が高まるんじゃないか」とした上で、「農業複業化とは、生産者と消費者が分断されている状態を、ゆるやかに解消するプラットフォームになるのではないかと考えています」という視点は重要だと思う。

また、「複業は本業の氷山の一角」としつつも、本業と複業の間をさらにオーバーラップし、価値観を共有できる仲間とのつながりを強め、将来「農業複業化プロジェクト」がもたらすさまざまな可能性を示されている。

そして、複業化が実現するコミュニティ(コモンズ)という概念に落ち着く。まったく同感だ。というか、ぼくがコワーキングというスキームを活用して実現したいこととベクトルが同じ、つまり、コミュニティ(コモンズ)だ。

江原さんたちが進める「ローカル複業化ラボ」は、

地域にとって良いことで、

自分が心からやりたいことを実現する、

もしくは課題感を持っていることを解決するために、

自らプロジェクトを立ち上げ自らコミュニティをつくる

ということをモットーにしている。

ここで大事なのは「心からやりたいこと、もしくは課題感」だ。

個人の内発的動機によってコトは起こり、仲間を集め、胎動から行動へと移り、また仲間を引き寄せて前進していく。コトは個人から起こるということを、ややもすると忘れがちだが、こうして実際にカツドウしている人たちに接すると、そのことを思い起こさせてくれる。

そして、このモットーはそのままコワーキングの本質とも通底する。コワーキングもまた、個人の目的達成や、社会の課題解決のために、思い立った人とそれをサポートする人をつなぐハブであり、共に助け合いながらカツドウしていくスキームだ。その結果、新しい価値がそのローカルにもたらされ、維持継続が可能になる。

ということで、2日間にわたるイベントは無事終了した。ご参加いただいた皆さん、プレゼンいただいた皆さん、行く先々でお目にかかった皆さん、そしてアテンドいただいたワークテラス佐久の皆さん、誠に有難うございました。また時期を見て再訪したいと思います。

PS:たくさんいただいたクーポン券は、フェスの交流会と柏屋旅館さん用に日本酒に化けました。

そう、ツルヤさんで。

それでは。

ここから先は

最後までお読みいただき有難うございます! この記事がお役に立ちましたらウレシイです。 いただいたサポートは今後の活動に活用させていただきます。