ドバイの地下鉄駅構内のコワーキングは便利なだけではなく肝心なことを忘れていない:今日のアウトテイク#273(2024-08-17)

<アウトテイク>

・SNSに投稿するのではなく、これを自分SNSとした投稿

・記事として仕上げる前の思索の断片、または下書き

・一部、筆が乗ってきて文字数多いのもあり〼

・たまに過去に書いたネタを展開する場合も

・コワーキング関連のネタが多め

・要するに「伊藤の現在地点」

・いずれKindle本にまとめる予定

#今日のBGM

#今日のコトバ

"人間の声には他の楽器にはない音がある。

ピアノの鍵盤と鍵盤の間のような。

音はそこにあって歌うことはできるけれど、どの楽器でも出せるわけではない。

私のように。私はその中間を生きている。"

(ニーナ・シモン)

“The human voice has notes no other instrument has. It’s like being between the keys of a piano. The notes are there,...

Posted by Abandoned World on Tuesday, August 13, 2024

#「コワーキング曼荼羅に学ぶローカルコワーキング基本のキ」受講者募集開始

9月より、「コワーキング曼荼羅に学ぶローカルコワーキング基本のキ」を開講します。

この講座は、14年前のぼくと同じく、自分たちにコワーキングが必要と考える人たちを対象にした講座です。場所貸しのビジネスありきではなく、参加するワーカーのカツドウがより良い社会にするために有効であると考える人たち、その人たちを支援したいと思っています。

自分たちのコワーキングの開設・運営をお考えの方は、ぜひ、上記のサイトをチェックください。

#ドバイの地下鉄駅構内のコワーキングは便利なだけではなく肝心なことを忘れていない

先日、ドバイでも週4日就労制の実証実験が行われていることを紹介したが、そのドバイのコワーキングネタをひとつ。

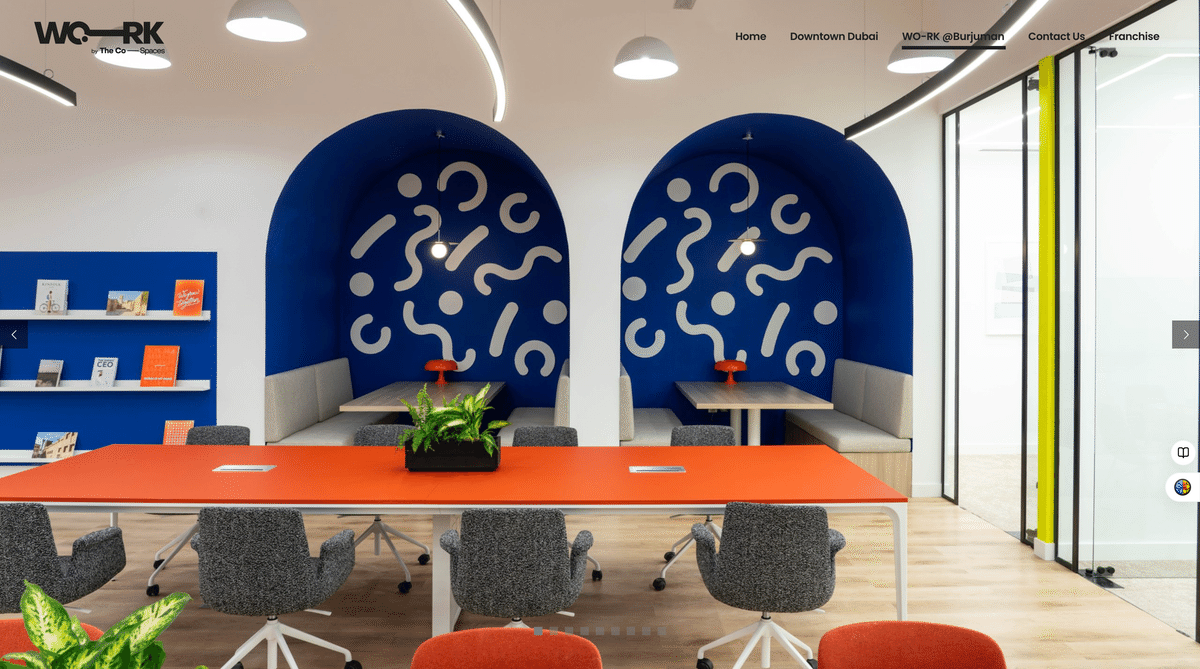

The Co-Spacesがドバイ道路交通局(RTA)とのパートナーシップにより、地下鉄駅内で簡単にアクセスでき、手頃な価格で利用できるワークスペース「WO-RK @ Burjuman Metro」を開設した。

それはこちら。

地下鉄駅構内、というのがミソ。

これは完全にハイブリッドワークを前提にアクセシブルな仕事環境を提供することで、「RTAはドバイを世界で最も住みやすい都市にすることを目指すドバイ都市計画2040に沿った戦略的目標の達成を目指している」。つまり、いち不動産業者のビジネスではなく、RTAと民間セクターとの協業関係、つまりコラボによって実現する、国策だ。

それはこういうことを目的とすることにも現れている。

車通勤の必要性を排除し、同時に混雑を緩和し、ラストワンマイルの移動による二酸化炭素排出量を減らすだけでなく、より持続可能な都市環境を育み、先進的なワークスペースの理念と調和します。

コワーキングと環境保全やグリーンエネルギーとの関わりについては、ここにも書いてる。

ついでにこれも。

ドバイでは、今後、地下鉄網やその他の公共交通機関の利用可能な場所にもコワーキングを開設し、コワーキングのネットワークを拡大することが予想される。

日本でも、公共交通機関が発達している地域の駅構内にコワーキングをちらほら見かける。ただ、通りすがりに立ち寄ってスキマ時間に利用するというパターンが多いのではないかしらね。あれをもっと、鉄道会社間で連携させて、どこにもアクセスできるコワーカー(利用者)の利便性をアップしたらいいのにと思うのだが。

というのも、このドバイのプロジェクトでは、単に駅の空きスペースでデスクとWi-Fiを貸すことを目的とはしていないからだ。

4,000平方フィートの広さを誇るWO-RK @ Burjuman Metroのワークスペース・オプションでは、プライベート・オフィスやミーティング・ルームを予約したり、特定のニーズに合わせたオープン・プランのスペースを利用したりと、メンバーが柔軟に利用できるようになっています。

包括的なゴールは、すべてのメンバーの健康的なワークライフバランスを積極的にサポートする、多目的で適応性の高い環境を作ることです。

と、こう聞くとハコのイメージがあるけれども、続いてこうある。

物理的なワークスペースの提供に加え、WO-RK @ Burjuman Metroは、必要不可欠なビジネスサポートサービスを提供することで際立っています。

このビジネス・インキュベーターは、メインランドのライセンスやビジネス・アドレスの取得プロセスを合理化します。

また、教育や指導プログラムを通じて、施設内のビジネスの成長と発展を促進しています。

つまり、「起業家環境を再定義」すると言ってるように、しっかりコワーカーをサポートする体制を持っている、ということ。これが日本の鉄道会社が主体のコワーキングにはありそうでないように思えるのだが。

そして、一番肝心なことも忘れていないようだ。

WO-RK @ Burjuman Metroは、プロフェッショナルの領域を超え、コミュニティとの関わりを重視しています。

共有スペースは社交性を促進するように設計されており、共有の食事、ミーティング、ネットワーキング・イベントなどの活動を通じてメンバー同士のつながりを育んでいます。

このコワーキングスペースでは、様々なイベントやワークショップ、クラスなどを開催することで、多様なメンバー間のコミュニティ意識を育み、全体的なアプローチをとっています。

コワーキングの本質はコミュニティ、人と人をつなげて価値を生むということ。スペース自体に価値はたいして、ない。

コミュニティに参加するコワーカーのそれぞれの目的や課題に手を貸す同じコワーキング仲間と、そしてコワーキングマネージャーの存在が大きい。そして、そういうつながりが起こりやすい環境を整備していることに意味がある。

と言っても、コミュニティは生き物。日によって、参加するメンバーによってその姿を変幻自在に変える。その瞬間瞬間にコワーキングマネージャーは対応していかねばならない。それには、恐ろしく高度な能力が求められる。

コワーキングマネージャーがどれだけ大変で貴重な人材であるかは、こちらを参照されたし。

しかし、これを何もRTAが実行しているわけではない。提携先のThe Co-Spacesが請け負ってる。

日本の鉄道会社はだいたいどこでも関連企業に不動産会社がある。空きスペースの運用はそこに任せているケースがほとんどだろう。もし、コワーキングにするならば、不動産事業としてではなくホスピタリティ事業として企画し、コワーキング専門のオペレーション事業者と提携、コラボすることをオススメしたい。そこまでしてはじめて、ただ通りすがりに立ち寄るだけのスペースでなくなる。

ちなみに、鉄道会社自らではないが、JR高架下のテナントとして入居しているコワーキングに、大阪福島の「GRAND SLAM」がある。

ここは、人と人をつなぎコトを起こして前に進めるコミュニティとしてしっかり運営されていて、ネットワーキングやセミナーなどのイベントも活発で、サポートの手厚いことで評判だ。

日に日にパワーを増しているのを見てると、そのうちJR西日本が他の駅でもコワーキングを開設する際にコラボを組んでネットワークしていくだろう、と勝手に思っている。知らんけど。

ところで、9月からのこの講座では、そのコワーキングマネージャーの基本をお話する。ローカルの交通機関の企業の方も、興味ありましたらぜひ受講ください。

ということで、今日はこのへんで。

(カバー画像:The Co-Spaces)

ここから先は

最後までお読みいただき有難うございます! この記事がお役に立ちましたらウレシイです。 いただいたサポートは今後の活動に活用させていただきます。