デッサン教室をやってわかったこと

先週末、りんごアートクラブにてデッサン教室を開催しました。準備したものや、当日の流れ、参加者の作品などを振り返ります。これまで描いてきたデッサンの知識全部盛です。

今回はある程度レベルが示してあったほうが参加しやすいかなと思って(1日目/初心者)(2日目/経験者)と分けていましたが、初心者経験者が混ざる方が「モノの見方」の発見は多いように思いました。逆に同じような経験者限定で開催した場合は、より深いデッサンの技術が共有できるかなと思います。

デッサンというと絵の訓練みたいなイメージがあるかもですが「目で見る」と「頭でわかる」と「手が動く」の3つが1つになる感じを楽しんでもらえると嬉しいです。

では始めましょう!

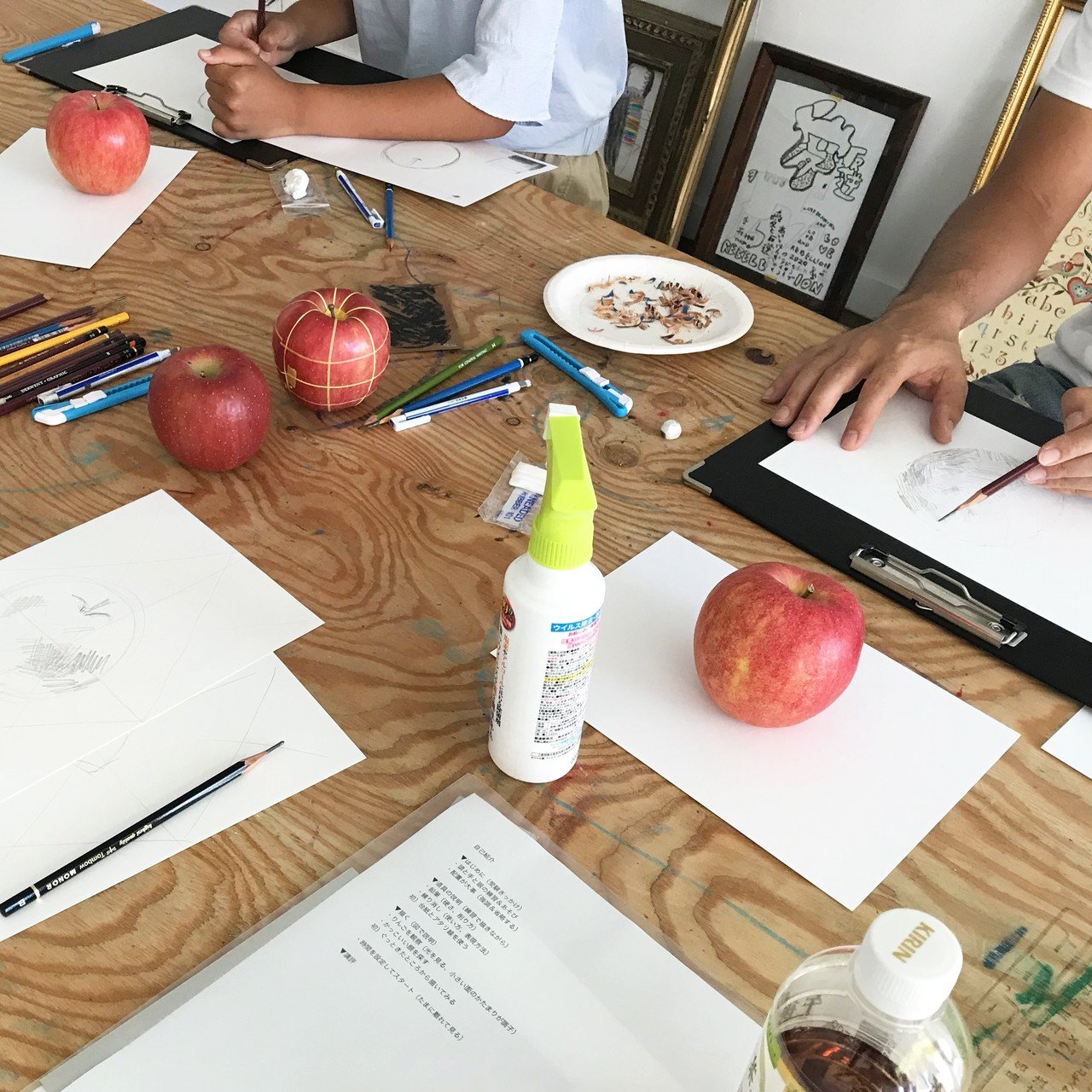

1.道具の説明

①紙

サイズ:B5(182×257mm)

用紙名:ミューズ

②鉛筆

硬さ:3H〜3B(Hは芯が硬く、Bは柔らかい)

種類:ハイユニ、ステッドラー、その他描き心地を試すためいろいろ。

初心者には柔らかい鉛筆が描きやすいので2Bぐらいがおすすめです。(自分はBしか使いません。)

③カッター&紙皿

鉛筆を削る時に使う。

デッサンで使う鉛筆は芯を長く出して使います。鉛筆を寝かせて描いたり、立てて描いたり鉛筆の可動域を広げるためです。参加者にはまず鉛筆を削るところからやってもらいました。

④練り消し

適量ちぎって形を変えながら使います。丸めたものを紙に押し付けるように使ってぼかしたり、尖らせてシャープな白を抜くこともできます。ポイントは「消しゴム」ではなく「白い鉛筆」だと思って使うこと。鉛筆と練り消しを両手に持って描く感覚です。

⑤スティック型消しゴム

細かいところが消せるスティック状の消しゴム(こんな便利なものがあるなんて!と盛り上がりました。。)

⑥紙やすり(鉛筆の粉で汚れないように封筒に入れてます)

鉛筆の芯をこすりつけて尖らせます。

⑦ふせん

描いてる間に手で紙が汚れないように、汚したくない場所に貼ってガードします。(使いやすさはまだ要検討)

⑧マスキングテープ

講評の時に壁に貼るために使います。制作途中で作品を離れて見るためにも使います。

⑨フィキサチーフ(定着スプレー)

デッサンが完成したらこのスプレーを紙にふって、鉛筆の粉を紙に定着させて保存します。

⑩硬質カードケース(B5サイズ)

できあがった作品を持ち帰る時に入れるために用意。硬い素材なのでそのまま立てて飾ることもできます。

⑪りんご

ジョナゴールドとフジの2種類用意しました。

品種によってもいろいろ違うので「描きたい!」と思うりんごを選ぶことが大事です。

初心者には光や影が見やすいので、大きいりんごのほうが描きやすいと思います。

2.練習してみる

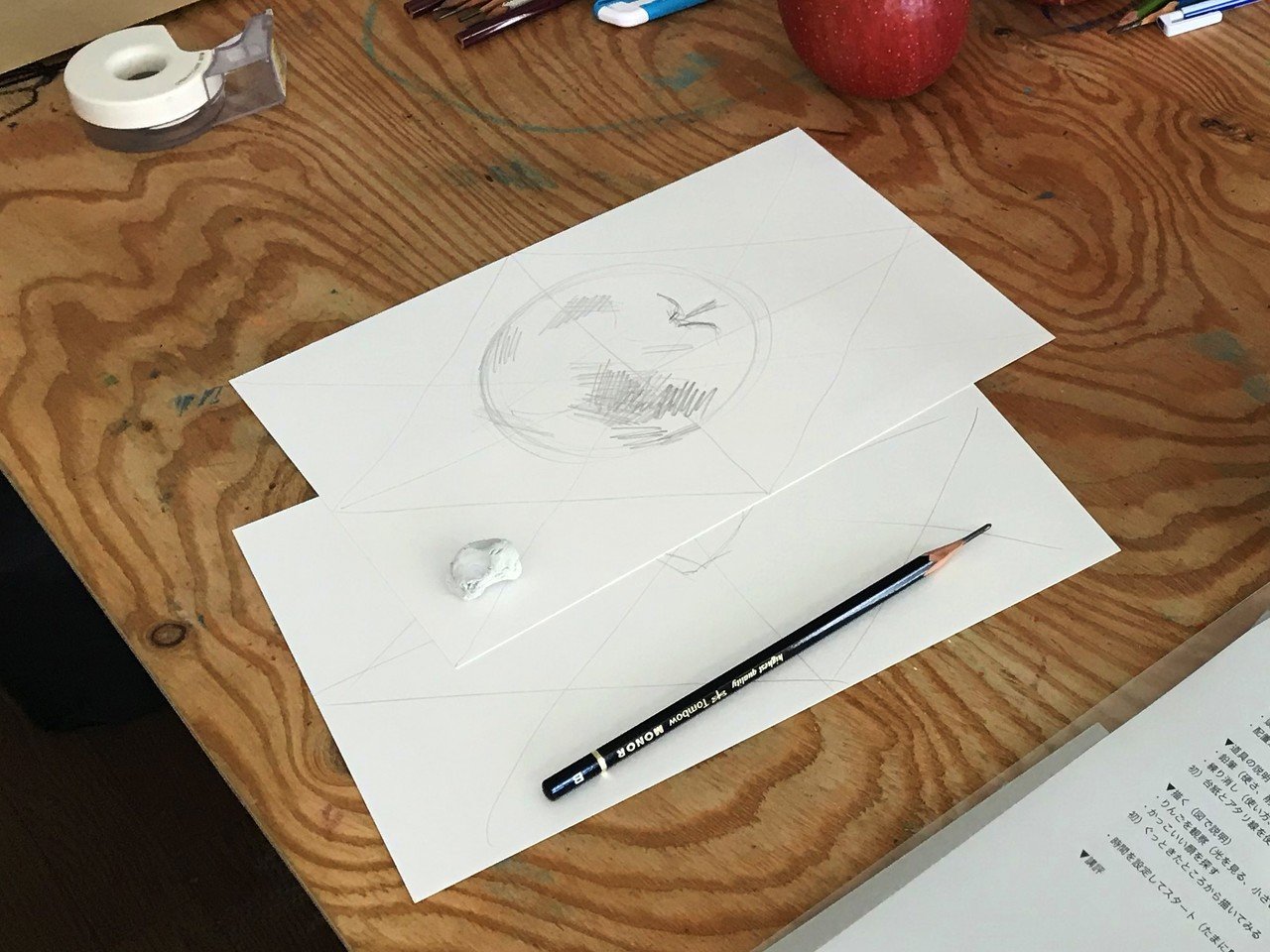

初心者の方はもちろん、経験者でも久しぶりに描く人も多いので本番とは別の紙に練習していきます。手を動かすためのウォーミングアップです。

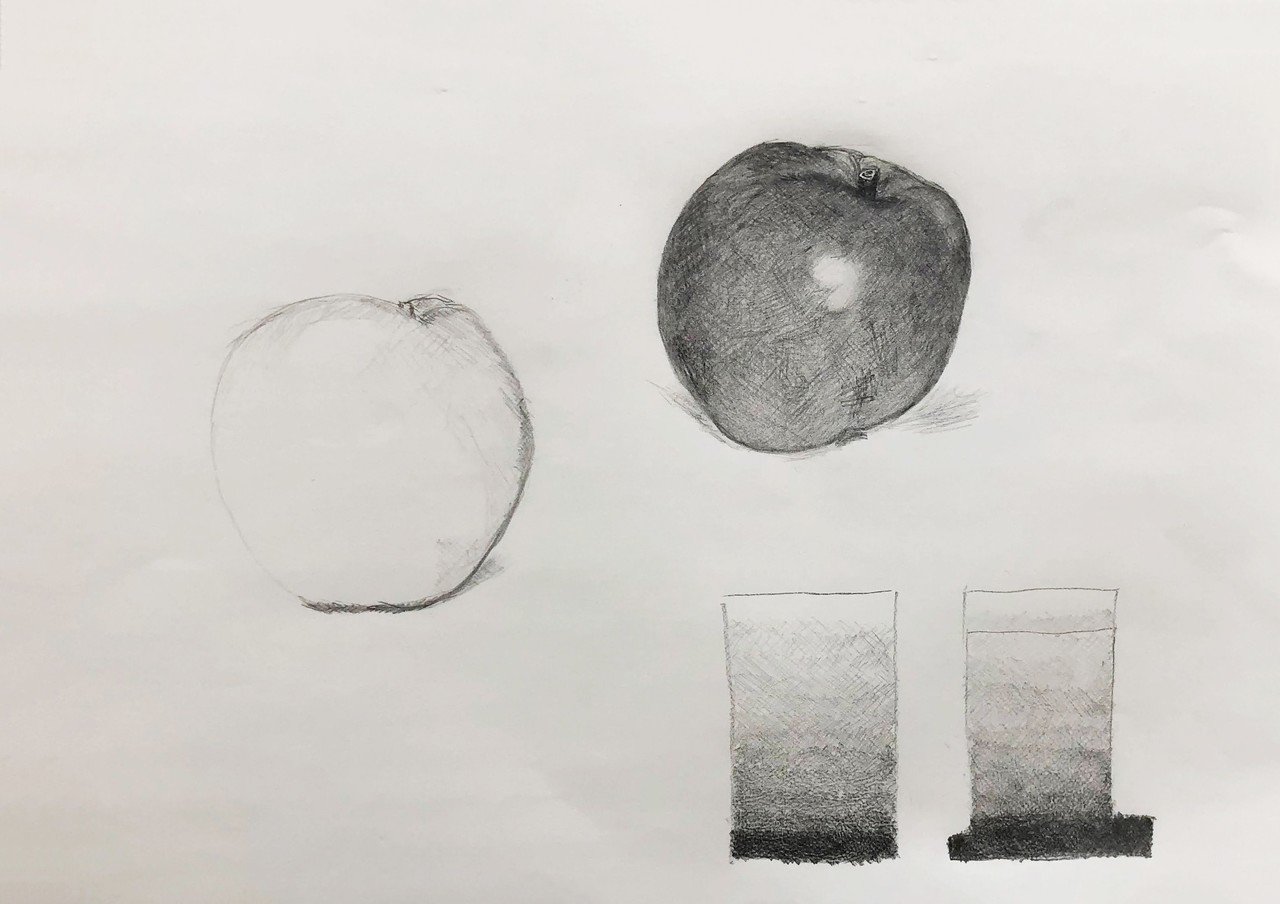

鉛筆の硬さを確かめたり練りゴムの使い方を試してみたり、ざっくりりんごを描いてみるなど。(このラフの感じもいい!)

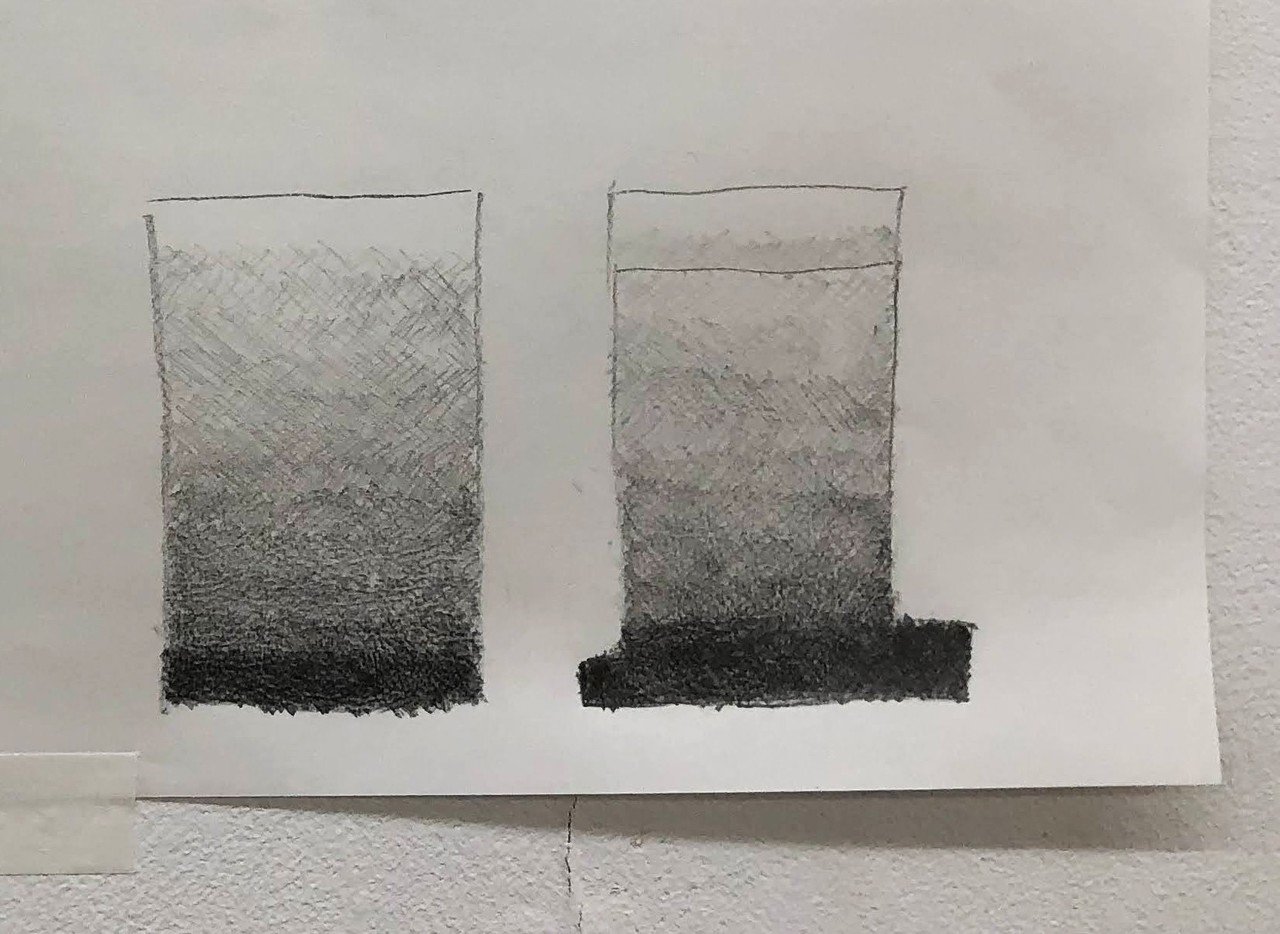

色の幅を知ってもらうために、真っ黒から真っ白までのグラデーションも作ってもらいました。デッサンには色が無いので、ここにある黒白グレー全部の絵の具を使うようなイメージで描いてもらいます。色の幅がたくさんあるとデッサンにメリハリが出てきます。

デッサンでは斜めの線を重ね合わせて、その密度で濃さを調整します。

※1本の鉛筆で描く場合です。鉛筆を変えることで濃度をコントロールするやり方もあるかもです。

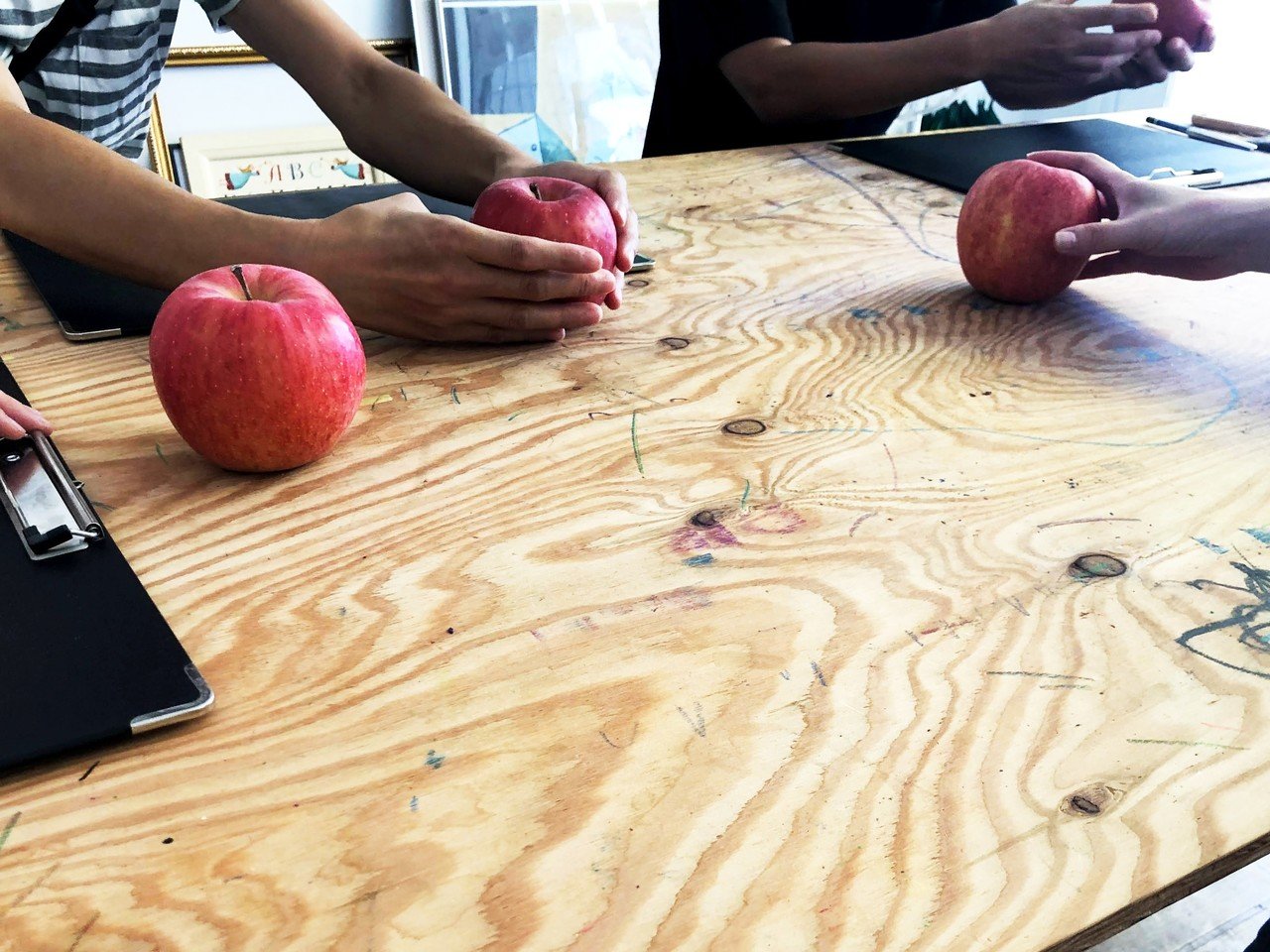

3.りんごを観察する

ここが大事です!!

頭の中のりんごのイメージではなく、目の前のりんごをよく観察します。

頭の中では歪みのない完璧なりんごをイメージする人が多いと思いますが、実際のりんごは傾いていたり左右非対称だったり不安定です。りんごの「イメージ」ではなく「個性」を見る感覚で見てください。(自然物を描く時は歪みをより強調して描いてあげるとそれらしく見えます)

デッサンはモノクロなので色は見ません。色を無視して光と影だけで見るのは慣れないと難しいと思いますが、、見ようとしましょう。白い紙の上に乗せると光と影が見やすくなります。

りんごが小さい面の集まりでできていることを理解します。ひとつひとつの面がすべて違う位置にあるのですべて光の当たり方が違うのです。光の当たり方が違う=色が違うと思って見てください。

注)デッサンを描く時は部屋の照明はつけず自然光で描くようにします。部屋の照明をつけると自然光と混ざって光の方向がバラバラになるからです。右か左どちらか一方向からの自然光が描きやすいです。

描く前に切って食べてみるのもいいと思います。果肉のつき方は?軸はどこから生えてる?硬い?酸っぱい?など、りんごに対する情報をなるべく多くします。

ここはデザインする時と同じなんです。

4.デッサンスタート

◎どこに描くか?

デッサンはレイアウトが大事!なので紙面のどこに描くかを考えます。紙にアタリ線を入れてどんな位置に余白をどれだけとって描くかを考えます。紙の中心に描くと目の錯覚でちょっと上に見えてバランスが悪いので、ど真ん中に描きたい場合は中心よりちょっと下げた位置に描くようにします。

◎どこを描くか?

りんごの「一番かっこいい顔」を描くつもりで描く向きを決めます。りんごのお尻のほうが好きとか、一口かじったところを描きたいなど「一番かっこいい顔」は人によって違うと思います。

りんごの軸周辺がりんごらしさを表現しやすいので、軸の動きがよく見える角度が描きやすいです。

◎どこから描くか?

明るいところ、暗いところをおおまかに掴んでいくように描いていきます。時間が足りなくなるので、だいたいの形を掴む時は手をたくさん動かして塗るような感覚でもOKです。後からどうとでも修正できます。

初心者の方は「ぐっときたところ」から描くのがおすすめです。りんごの軸から描く、虫食いしてる部分から描く、など興味が出たところから描き始めます。集中力や時間制限の問題で全体が描ききれなくても、部分的に集中した熱量があれば作品として着地できます。集中力が切れたまま全体なんとなくぼんやり描いてるよりかっこいいです。

◎どれぐらい描くか?

今回描く時間は2時間に設定しました。

(モチーフが複数あったり、紙のサイズが大きい場合はもっと時間がかかると思います)

みなさん話したり笑ったりしながらも、すごく集中されてました。

他の人が描いているものに衝撃受けたり、途中でかわいいこどもが乱入してきたり、むずかしい~とか言いながら参加者同士でも教えあったりしていました。

【 描いている時のヒント 】

・席を立って離れて見る(客観的に見るとわかることがあります)

・携帯で写真を撮ってモノクロ変換&コントラスト強調する(光と陰の関係が理解できます)

・先生に一部分描いてもらう

・気分転換で休憩!

【 終わりに近くなってきた時のヒント 】

・「りんごらしく見える箇所」を集中的に仕上げる(モチーフの持つ「らしさ」を強調するとメリハリのある絵になります)

・質感の違いを強調して描く(りんごの場合、軸と果肉の質感の違いをはっきりさせる)

・輪郭線が複数ある場合は線を整理して精度を上げる(輪郭線周辺を描いた後、練り消しでぼかすと立体感が潰れにくい)

・りんごの模様を描く(模様に惑わされないように最後に描く)

・紙の余分な汚れをきれいに消す。

5.講評

時間がきたら壁に貼っていきます。それぞれかっこいい!!!

ひとつひとつの作品を見ていきましょう!

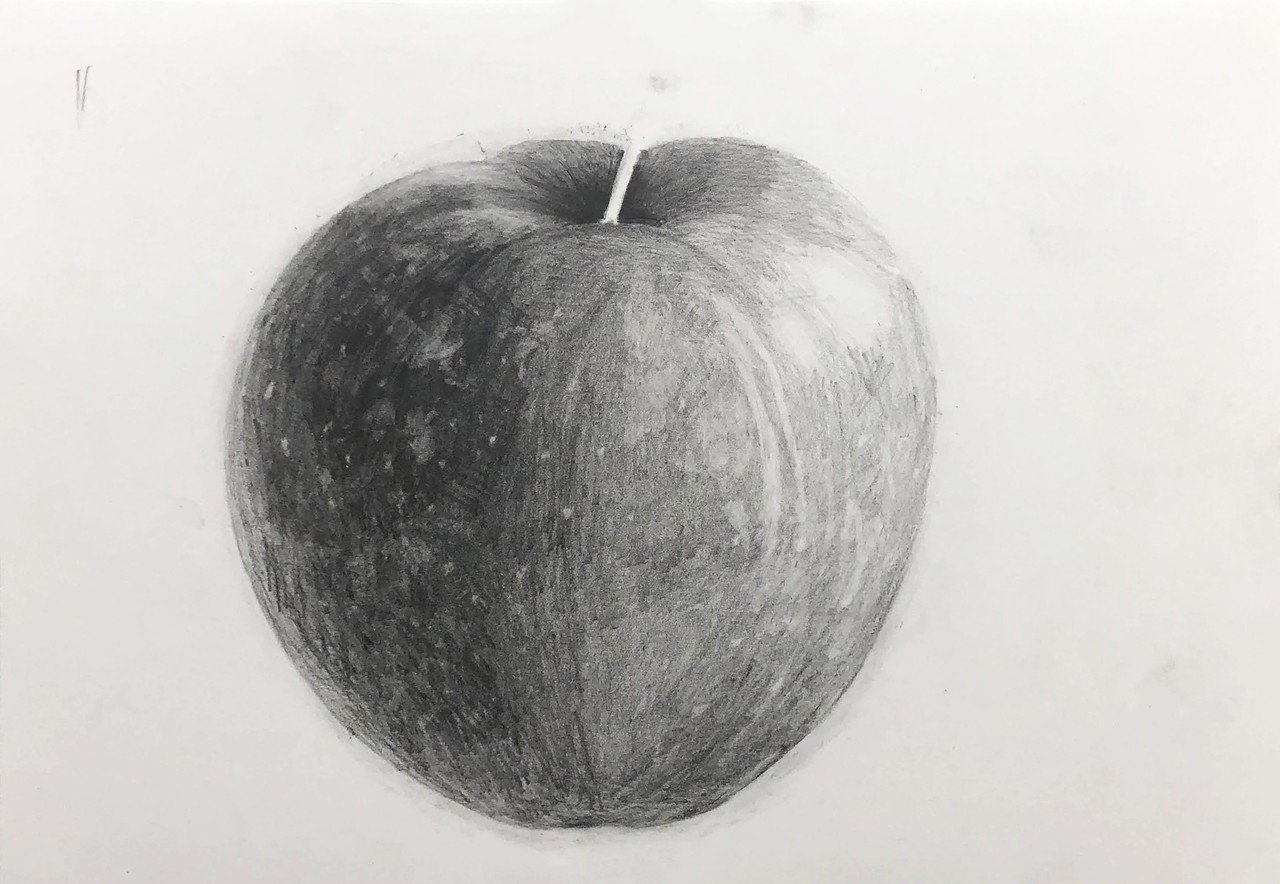

▲Nちゃん/女性(小学6年生)/初デッサン/絵を描くのが好き

真後ろからの光で描くのが難しかったかと思いますが、りんごがここにある!という自分の目で見た感じがうまくとらえられています。軸周辺の光や光が反射しているところを白く抜くことで、ツルッとしたりんごの感じも伝わります。影もちゃんとテーブルに置いてるように見えます。この集中力、すごいです◎

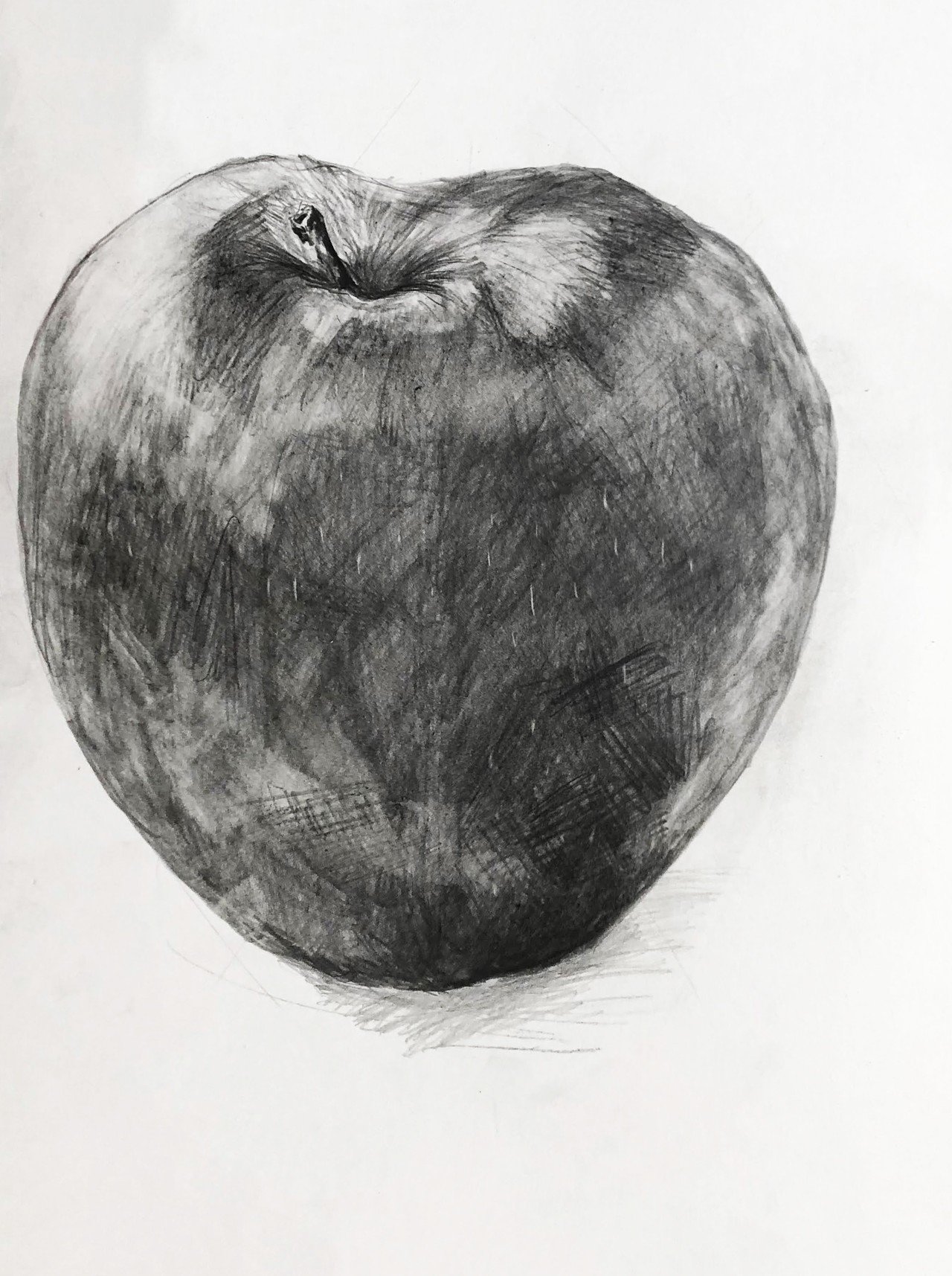

▲Kさん/女性/初デッサン/絵は描いたことがある

見た目はふんわりした雰囲気のかわいらしい方でしたが、デッサンは大胆!紙の端ぎりぎりまで攻めているのもかっこよくてしびれます。単調にならず色がたくさん使われてるのも立体的に見せています。りんごらしく見える部分を集中的に描いているのもメリハリのある仕上がりにつながっています。

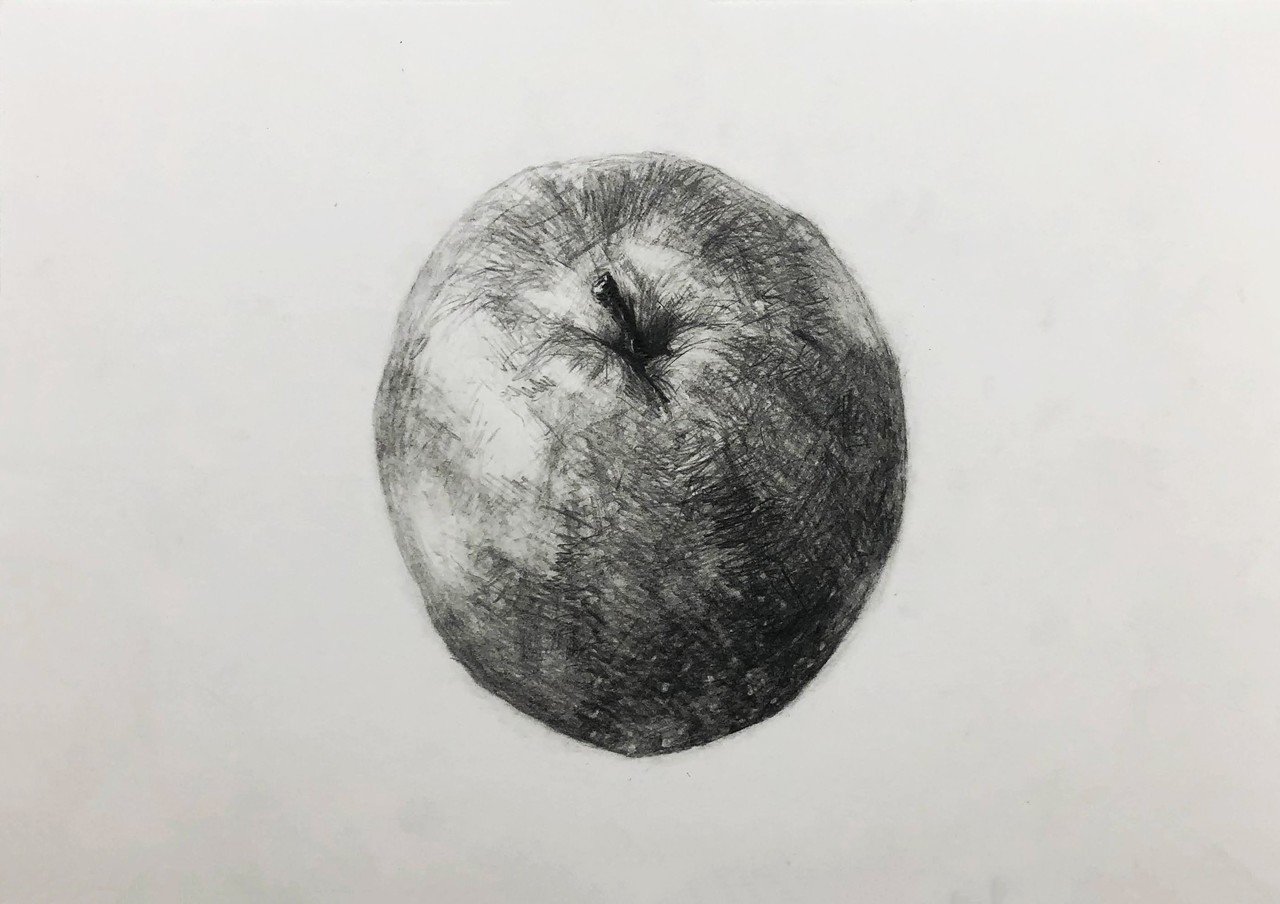

▲Tさん/男性/デッサン経験者(大学受験の時)/芸術大学出身

きゅっと身の詰まった硬いりんごが美味しそう!消しゴムや鉛筆の使い方もさすがです。今までの経験も踏まえながらも、目の前のりんごに新鮮な気持ちで向かい合って描いてる感じが伝わります。余白もきれいだなと思います。

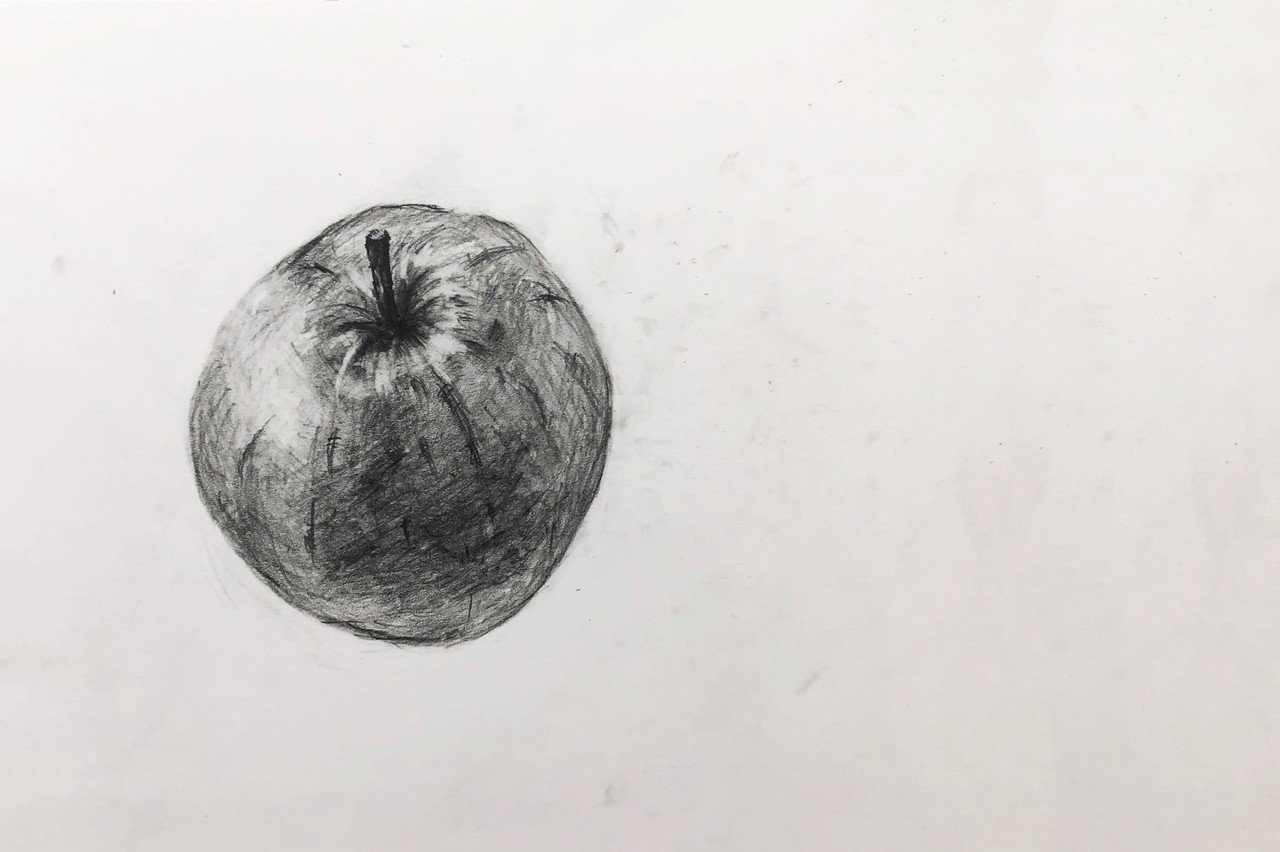

▲Sさん/女性/デッサンは少し描いたことがある/美術関係のお仕事

途中参加だったので他の方より描いた時間は短めです。描いた経験は少なくても、いろんな絵をたくさん見てる方だなあと思うデッサンでした。ポイントを押さえたキュッとした仕上がりがかっこいいです。左にコロンと転がっていきそうなレイアウトもおしゃれで憧れます。

▲Cちゃん/女性(中学2年生)/初デッサン/イラストを描いている

光の捉え方が上手だなーと思います。軸はごりっと硬い感じや、りんごのみずみずしさも感じます。普段イラストも描いているからか手がたくさん動いていて、絵を描く楽しさまでが伝わります。これからもっとたくさん描いたらどうなるのか楽しみです。2時間休憩なしの集中力にもまいりました!

▲Hさん/男性/デッサン経験者(教室で習ったり)/自宅で作品を制作

普段から作品を作られているからか、手が動いて形を捉えるのが早いなと思いました。大胆に消しゴムで白く抜くことで明るい部屋で描いている様子がよくわかります。仕上げ方も上手で最後の方でぐっと精度があがりました。食べ応えのありそうな美味しいりんごに仕上がっていると思います。

▲Cちゃんママ/女性/初デッサン/お子さんの付き添いで参加

グラデーションの練習の時から鉛筆の使い方がうまいなーと思っていました。ピカッと光ってる艶の描き方もりんごのハリを感じさせます。輪郭線の処理も自然できれいです。繊細なタッチを使ってキュートなりんごになったと思います。

▲遠山敦さん(りんごアートクラブ主催)/初デッサン/イラストレーター

普段全然違う描き方でイラストを描かれているのでこういう描き方は苦行かも。。と思っていましたが、技法は違っても遠山さんらしさのあるイキイキと美味しいりんごになったかと思います。

遠山さんはときどきデッサンの途中で目の前のりんごではなく、頭の中のりんごのイメージを描いているんだなあと感じる時がありました。それは良い悪いではなく「頭の中のイメージが強いからこんなにイラストが描けるのかも」という発見でした!

6.わかったこと(わからないことがわかった?)

◎見えていること、感じていることはいろいろ

準備している時は、絵が上手いとか下手とかの比較にはしたくないなあ。。と思っていたのですがそんなことはなく、同じりんごを見ているのにこんなにも見えているものが違うそれぞれの感受性に驚きました。

りんごでこうなのだから、今見てるこの世界も人によってぜんぜん違うように見ていたり感じていたりするんだなあと。

◎〜としてのデッサン

デッサンの捉え方はスポットの当て方や続けて描くか、一回だけ描くかによっても変わるものだなと思いました。今回は「発見」の部分が大きかったように思います。

・絵の訓練としてのデッサン

・見え方、感受性の発見としてのデッサン

・デザインの基礎としてのデッサン

・集中できるあそびとしてのデッサン

◎頭の外に出す感覚

教えることに関しては、いつも感覚的にやってることを頭の外に出して、組み立て直すことって大事だと思いました。相手にどんな言葉でどんな例えで教えるとわかりやすいかな?と考えることで自分のほうが「そういうことだったのか!」と発見することも多かったです。

最後に、展示はこんな感じでした。

▲りんごが朽ちていくまでを描いたデッサン

▲野菜いろいろ

ちょっとでも発見があったり楽しんでもらえたらいいなあと思っていましたが、逆にこちらのほうが発見させてもらって楽しい時間をもらいました。

恥ずかしそうになかなか話してくれなくて、でも誰よりも集中して描いてた子がいて、帰り際に「また描いてみたいとか思うかな?」って聞いたらめっちゃ笑顔でうなずいてくれたのでとっても嬉しかったです。

参加いただいたみなさん、遠山さん、ありがとうございました!

デッサン教室はまた次の機会を作ってやってみるつもりです。

概要はこちら

りんごデッサン教室とりんご展