八本目 『合理主義国家ドイツで学んだTTAとは』

Herzlich willkommen zu DJM!!(←DJMへようこそ!!)

今回の"DJM"では僕がドイツで指導者になってから知ったドイツ柔道界の驚きの文化について書いていきます。

それでは参りましょう。「はじめ!」

TTA?なにそれ?おいしいの?

みなさんの頭にたくさんの???が浮かんでいるのが想像できます。

TTAとは…

Technisch-(技術的)

Taktisches(戦術的)

Anforderungsprofil(要求プロフィール)

のことです。

ここまで聞いてもほとんどの人がまだ???だと思います。

簡単に説明すると、「各クラブチームで様々な練習方法や方針があるとは思いますが、我々はこのような技術や戦術を身につけている選手を求めています!」という柔道連盟の指導方針や選抜選手選考の基準のようなものです。

ドイツの柔道版求人情報とでも言いましょうか。笑

システマチック柔道

それでは実際にTTAがどのようなものか見てみましょう。

これはカデ(18歳未満)の選手のTTAになります。他にも12歳未満、15歳未満、ジュニアなど年代別にこのTTAが存在します。

ドイツ語なのでわかりにくいとは思いますが、柔道連盟から要求されている内容をざっくりと説明します。

まず上から立ち技ついて書かれており、青の部分には相四つ、オレンジの部分にはケンカ四つの技術と戦術が明記されています。各状況での組手の位置や組み方(クラシックな袖と襟・奥襟・クロスグリップ・片襟など)、そして投げる方向/攻撃する足ごとの技の種類(足技・回転系・逆技など)などが書かれています。

そしてその下には習得するべき能力について書かれており、例えば技の入り方について、左右の前・後ろ回りさばきや回り込み、得意技の引き手・釣り手の使い方、相手の技に対する防御方法、相手の仕掛けた動きや技を利用する方法、さらにはいくつかのフェイントやコンビネーションが挙げられています。

寝技に関しては立ち技から寝技への移行方法(例えば相手が膝をついた時、相手が技をかけて崩れた時にどのよに攻めるかなど)、そして各状況(カメ・腹這い・股の間・下からの攻め・片足を絡まれる)の対処方法を習得するように書かれています。

これらのような要求がこのTTAに書かれているわけですが、これはあくまで基準であって必ずしも全ての選手がこの通りに技術と戦術を習得しているわけではもちろんありません。

しかし、このように柔道連盟が求める選手像および基本となる技術を各地域の各チームに提示・要求することでドイツ国内の広い範囲で選手の平均能力や技術の底上げを図っているのではと思います。

こういうシステマチックな組織のまとめ方というのは日本ではまずないやり方なのでこれを知った時には衝撃を受けるとともに、ドイツらしいな〜と感動すら覚えました。笑

もちろんこのようなやり方には選手の個性が育たなくて同じような柔道家の量産になってしまうなどネガティブな見方もありますが、こと若年層の指導に関しては幅広い基本的技術の習得が将来の柔道スタイルの可能性を広げることにつながるのでこういうやり方があってもいいと思います。

特に近年の柔道は左右の技が同じレベルでかけられるというのが当たり前のようになっていますしね!

Kansetsu Eguchiも監修を手伝ったTTA

実は僕が15歳未満(U15)の州代表監督に就任してから、NRW州の柔道連盟からTTAの見直しをしてほしいとオファーがあり、他のドイツ人指導者の方と話し合いをしてU12/U15のTTAの一部修正のお手伝いをしました。

おそらく日本人のからみてこのシステムがどのように映っているのか気になったのでしょう。

僕個人としては、各年代の指導者が最低限必要な技術・戦術についての共通の認識が持てる点や、次の年代に移行するときの引き継ぎ、さらに次の年代へ受け渡すための準備ができる点などがメリットだと思っていて、このシステムの活用はなかなか面白いと思っています。

しかし一つ問題を挙げるとすれば、具体性に欠けている部分が多いという点です。

というのも前後左右の各方向に投げ技を身につけるということは記されているのですが、特に技の指定や道衣の持ち方などについては明記されていなかったのです。

これだとただただ違う方向の技さえ教えればいいという解釈をするクラブチームの指導者が多くおり、初めてU15の選抜選手を受け持ったとき、彼らに次の年代につながるための柔道を教えるのに大変苦労しました。

なぜなら彼らは釣り手と引き手で正しく組んで正しく投げられる技をほとんど持っていなかったからです。

大腰問題

これは海外で指導されている指導者の皆さんもお悩みの方は多いかと思いますが、海外の子供達はとにかく大腰をよくかけます。

ドイツでも取り憑かれたように乱取りで大腰を狙いまくる選手たちをよくみてきました。しかしこれには理由があり、ヨーロッパの多くの国では級試験・色帯制度を取り入れており、その最初の級試験のために習う技が大腰なのです。

なので初めて練習する技が大腰になり、どうしても体に染み付いてしまいます。そしてドイツではTTAのシステムで指導者に逆技を教えるように推奨しているのですが、とにかく逆技ができるようになればいいと、逆の大腰を教える指導者が大量発生しています。

言ってしまうとなんですが、小学校中学年くらいまでの柔道はある程度経験があって力が強ければ特に細かい技術を身につけなくても簡単に背中を持ててフィジカルで大腰で投げれてしまいます。なので試合でもそればっかりである程度結果が出せてしまうのが現実です。

しかし年齢が上がるにつれて組手や体捌きの技術を身につけた選手が増えてくると、途端に結果が出なくなります。実際に国際大会などでレベルの高い選手との試合では大腰一辺倒のフィジカル頼みの柔道は通用していませんでした。

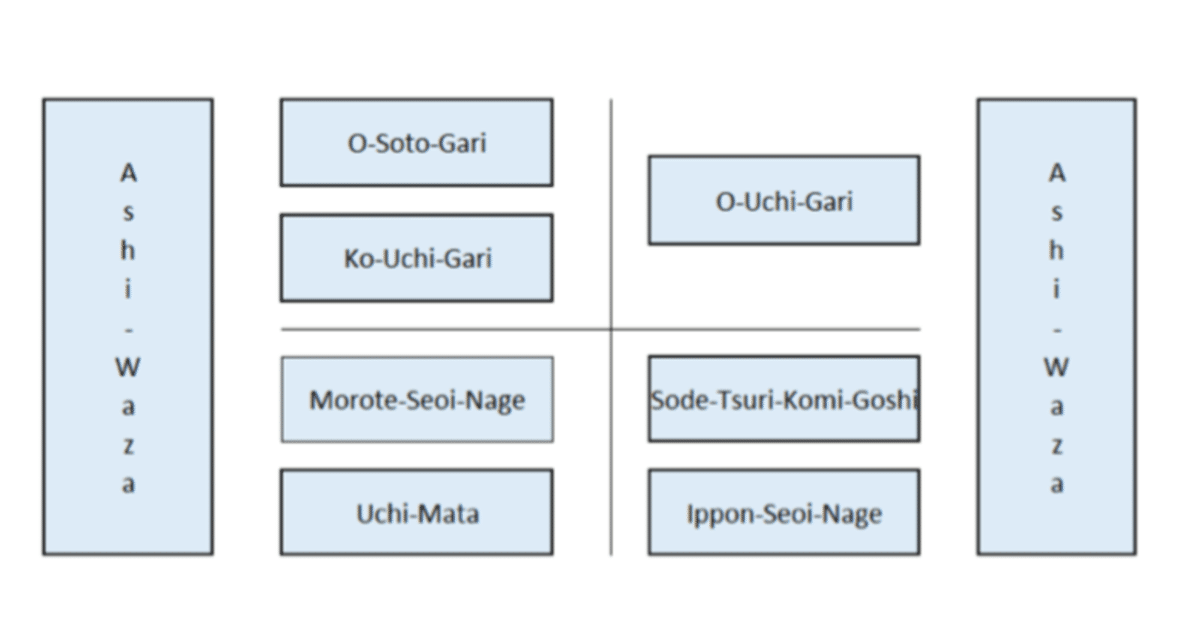

そこで今回監修にあたって、このTTAにコンセプトを持たせようということを提案しました。これまでの内容だと自由度が高すぎて、幼いうちから正統ではない柔道を身につけてしまうことが多かったので、「各方向への投げ技は引き手で袖、釣り手で前襟を持ってかけられるようにする。」ということを付け足しました。

これは日本では当たり前のように指導者の皆さんが教えていることだと思いますが、両手でしっかり組んで投げる柔道のことです。これをコンセプトとして提案しました。(なので逆技も袖釣り込み腰を教えています。)

幼いうちから組み際の技や奇襲技、背中や腰を抱えての柔道になると将来柔道の幅が狭まってしまうと思います。なので柔道の自力をつけるためにもしっかりと組んでいる状態から崩し・作り・掛けの理合いを理解し、柔道に必要なバランスや瞬発力、タイミングなどの感覚を養ってもらえればと考えています。

TTA改正による選手の変化

TTAの改正により選手達の柔道も変わってきました。以前はとにかくインファイト!みたいな感じだったのですが、両手で正しく柔道着を持つことで、考えて柔道をするようになりました。

と言うのも袖と襟を持って柔道をするということは相手を崩すためや自分の技をかけるために作業工程が増えるからです。まず自分がいいところを持つために必死に脚・膝を動かしますし、その動きの中でさらに組手を活かすために腕を動かすことを覚えます。

なので乱取りや試合を見ていてもダイナミックで動きのある柔道をできる選手が増えてきたように思います。

もともとはまったく違う柔道をしてきた選手が多かったので一朝一夕でその技術が身につくわけではありません。しかし、継続は力なりとはよく言ったもので、毎日少しづつでも技術習得のために練習をした選手は時間をかけながらもかならず成長していきます。

そういった努力を続けられる選手ほど年齢を重ねるにつれて実力を伸ばせると思いますし、結果を残して欲しいとも思います。

特に小学生や中学生くらいの年代はその選手の柔道の基礎・土台の部分を作る大事な時期なので、自分が指導をしているその間で結果が出ればいいという考えではなく、将来の柔道家としての可能性を広げるための長期的な見通しを持って指導をしていくことを心がけたいですね。

みなさまいかがだったでしょうか?

海外では日本では想像もつかないシステムや指導方法があり、いろんな刺激や価値観をもらうことができます。

(それが良いか悪いかは別にして。笑)

自分の柔道の考え方を広げるためにも一度海外での指導や練習など経験されてはどうでしょうか?

それでは今回はこのへんで。

それまで。ではまた!