コンパクトで小音量でも音のいいスピーカーを手作りする

はじめまして

高音質かつ小型で使いやすいことを目標にスピーカーを自作しています。スピーカーを自作される方やオーディオに興味のある方の参考になる情報を共有できたらと思っています。

自作を始めたきっかけについて

はじめてスピーカーを買おうとしたときにまったく知識がなかったので何を買えばいいのかわかりませんでした。大きさ、素材、スピーカーユニットの数、形がいろいろでどう選んでいいのか、値段は妥当なのか、判断できません。試聴できる場所も限られているのでなかなか試聴して買うというのも難しいことが多く、口コミを頼りにしようとしても評価が極端に分かれていることが多くてさらに混乱することになりました。

結局、何種類かスピーカーを購入した後にこの製品を買いました。

このスピーカーはそれまでに購入したスピーカーとはなにか根本的に出てくる音が違ったのでその理由が知りたくなりネットで調べました。例えば以下のサイトなどです。もし、yoshii9に興味を持たれた方は読んでみてください。

タイムドメインとスピーカー

スピーカーで大切なことはすべてYoshii9が教えてくれた

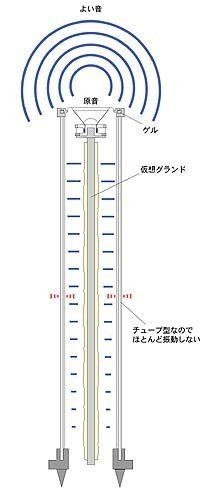

このスピーカーの構造は画像のようにシンプルなもので

これなら自分でも自作できるのではないかと思いました。開発者の由井さんが自ら自作の仕方を解説してくださっていますが、材料さえそろえば半日で完成します。それならyoshii9より小型のものを作ってみようと自作を始めました。

自作スピーカーの目標

・yoshii9と同じくらい高音質なこと

・小型で邪魔にならない。普通の部屋でも設置場所に困らないこと

・賃貸でも使いやすいように小音量でもいい音で聞けること

・BGMとして長く聞いていても疲れないこと

・比較的、安く作れること

気楽に使えて普通に音のいいスピーカーが好きなので、そんなスピーカーを作りたいと思います。次に、実際にyoshii9タイプのスピーカーを自作するために調べたり、自分で試してみてわかった役立ちそうな情報をいくつか書いてみます。yoshii9の開発者の由井さんのfacebookがもとになっている記述が多いので興味を持たれた方はそちらも是非ご覧になってください。

スピーカーユニット

yoshii9タイプのスピーカーはユニット以外の部分(パイプ等)からの余計な音の発生が極端に少ないのでユニットから出た音が色付けなくそのまま聞こえるようです。なのでユニットの音が悪いとどうにもならないです。yoshii9のユニットについては以下のサイトが参考になります。

タイムドメインのスピーカーはなぜ音が良いのか

タイムドメイン社のfacebook

振動板について

振動板が動くと音になります。なので振動板が音声信号に正確に動いてくれればいい音がします。

音質に一番影響のあるパーツではないかと思っています。実際に振動板だけを交換して聞いてみたことがあるのですが、素材によってすごく音が変わるのでびっくりしました。

振動板と音圧についてより詳しくは例えばこちらの解説などがあります。

では、振動板が正確に動く条件はなにかというと

・軽い

・丈夫

・余計な響きがしない

・ゆがんだり、たわんだりしない

この条件をすべて満たしている素材はないので総合的なバランスの高い素材を使うことになります。

いくつか特徴別に紹介してみます。

軽くて余計な響きのすくない振動板のスピーカーの例

素材は紙で、軽量です。

世界的に評価の高いフルレンジユニットで振動板は手漉きの和紙です。

振動板が丈夫なユニットの例

小型の振動板に独自の補強構造を施してあります。

樹脂でできています。振動板が厚く成形されており頑丈そうです。

固有の響きを持つ振動板

一般的にアルミなどの金属製の振動板は固有の響きが強いようです。

たわみやすい振動板

20cmや30cmなどの大口径の振動板はたわみやすくまた重いので信号に忠実に動かすことが難しいようです。

12cm、8cm、5cmと振動板の素材は同じにして大きさ別のものを作りましたが、振動板が大きいほど低音の量感は得られるようでした。しかし、口径の小さいもののほうが、音像がより確かで、音色の変化や細かい音がはっきり聞き取れました。12cmのものは他と比べると音がぼやけていました。

エッジと音

エッジでも音が大きく変わりました。

エッジはゴムかウレタンが使われることが多いですが、あまりよくないようです。

ゴムエッジだと振動の減衰が少ないので余計な振動が生まれてしまうのが原因なようです。また、比較的重いのも問題です。

ここは、布などの振動を減衰させる素材を使うのがいいようです。

僕が試した範囲ではセーム革と和紙がよかったです。

ダンパー

ダンパーは振動板とボイスコイルを保持しています。

ダンパーも振動板とボイスコイルの振動をフレームに伝えにくい素材がいいようです。エッジと同様にそれ自体が余計な振動をしない素材がいいみたいです。

僕が試した内だと自作するなら糸をぴんとはった糸ダンパーが一番良かったです。ただ、市販品にはありません。

フレーム

丈夫さは必要ですが、振動板の後ろに発生した音がフレームにあたって振動板を透過して前に出てくるのでできる限りフレームの支柱等の面積は小さいほうが望ましいです。フレームからの反射音が多いと音が濁ります。

フレームの面積が小さいユニットの例

ユニット後方の音の処理

ユニットからは後ろ向きにも音が出ています。スピーカーを自作してみてこの後方に出てくる音の処理が重要なことがよくわかりました。これを箱で覆って閉じ込めると箱の内側で反射した音が振動板を透過して前に出てきてしまい音が濁ります。さらに箱の中の空気が振動板を押すので振動板がたわみます。

パイプ型だとユニット後方の音が筒内で小さくなって出てこないようにできます。また、筒内の空気が振動板と一緒に動くのでこれが抵抗になって振動板がふらふらしなくなります。さらにパイプ型は振動しにくいので素材の選択肢も多いです。

スピーカーの箱

スピーカーの箱は振動との戦いです。球形や卵型は剛性が高いので振動に強いです。

一般的な金属や木でできた四角い箱は振動しやすいので表面から余計な音が発生して再生音が濁ります。四角い箱でも紙や発泡スチロールのような振動が減衰しやすいもののほうが音がよかったです。

紙の箱のスピーカー

純セレブスピーカー

実際に聴いたことはありませんが自然な音がしそうです。

発泡スチロールのスピーカー

球形の発泡スチロールに穴をあけてユニットを乗せただけのものを作りましたが普通に音がよかったです。加工が簡単で安いので気軽に作れておすすめの素材です。環境負荷は高そうですが、、、

お読みくださりありがとうございます。次回は具体的な製作例を書いてみようと思います。