知識ゼロのど素人が、自力で相続放棄申請をやってみた話

こんにちは、鹿の子です。

タイトルからしてちょっとドロドロしてそうですが、ドロドロ要素は極力割愛し、「相続放棄申請」を自力でやってみたので備忘録兼ねて投稿です。

ある日、「父が亡くなった」という話と同時に「土地・家屋の相続」「固定資産税」の話についての電話をもらいます。

表面上冷静を装っているがもうこの時点ですでに頭の中は

「は・・・?なにがどうなってるの?」と、パニック状態。

なお、父は私が小学校に上がる前に離婚してます。

さて。父が亡くなったことも大変残念ではありますが、

目下の問題は「土地・家屋の相続」「固定資産税」です。

普段仕事上では一人バックオフィスなので「法務」も担当しているとはいっても、あくまで企業法務。

民間の「相続」とかの話は全くもって無知状態です。

そこで、知り合いの司法書士に手続きの依頼相談をしました。

司法書士「鹿の子さんなら自分でできるでしょ。やってみたら?」

鹿の子 「ええええ・・・(やるけどさ)」

1. そもそも「相続」とは?

「相続」というと、よくドラマとかである・・・預貯金や不動産などの「財産を受け取れる」などの良いイメージが先行しがちですが、実は「借金」などの負債も相続対象なります。

一般的に相続対象になるものは以下の通りです。

・現預金

・外国通貨

・不動産(自宅用の建物と土地、賃貸用の建物と土地、店舗、田畑、山林、空き地、立木など)

・有価証券(株式、投資信託、公社債など)

・債権(売掛金、貸付金、立替金、被相続人が受取人の生命保険金請求権など)

・借家権・借地権

・家庭用財産(車、家具、宝石、宝飾品、絵画、書画、骨とう品など)

「プラスの財産だけ受け取って、マイナスの部分は受け取りたくない」と思うのが人間の自然の摂理ですが、残念ながらそんな都合の良いことは出来ないので、「プラスもマイナスも全部」が相続対象になり、自動的に受け継がれてしまいます。

つまり、1か0かの二択しかないのです。

個人的見解ですが、明らかに「プラス」が多いと分かっている場合には相続するでもいいと思いますが、

今回の私のケースは、以下の理由で相続放棄を選択しました。

・負債が多いと推察した

・固定資産税の支払いをする余裕もない

・故人には申し訳ないが、すでに縁を切っているので心情的にちょっと嫌だった(言い方)

2 .「相続放棄」とは?

端的に言うと、被相続人(亡くなった人)の財産について相続の権利を放棄することです。これをすることで、プラスの財産相続も無くなりますが、借金などのマイナスの相続も無くなるので、借金を肩代わりするなどの損害を回避できます。

相続をしたくない場合には「相続放棄」の手続きを裁判所に提出します。

↓書式などはこちら。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

また、亡くなったことを知ってから3カ月以内に行わないといけない、というルールも存在するので、「ついつい忙しくて後回し〜♪」とかしてると、時すでに遅しのゲームオーバー・・・なんてこともあるので要注意です。

ただし、裁判所の回答だと、以下のような例外ケースも存在します。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

(質問)

夫は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申述をすることはできるのですか?

(回答)

相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。

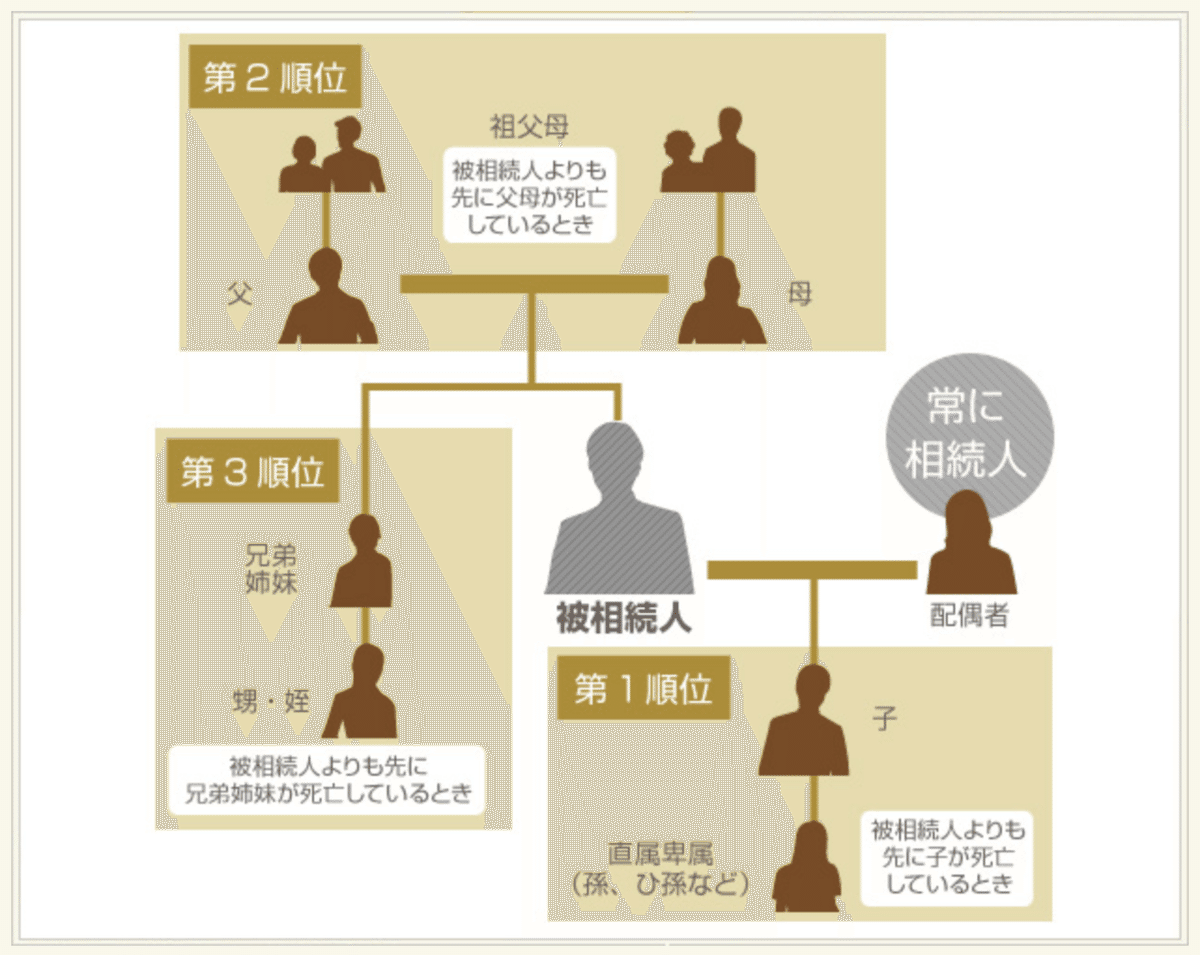

3 . 相続の対象人物は?

法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。 同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。

(参照:http://www.souzoku-sp.jp/souzokunin/)

さて、今回の私の場合「私自身」と「別居する兄」の2名分の手続きを行いました。つまり、父から見たら「子」なので両名ともに「第1順位の相続人」になります。

母はというと、婚姻の状態にあれば配偶者なので、相続の対象になりますが、すでに離婚している(=配偶者ではない)ので相続の対象になりません。

4 . 必要な書類は?

先ほどの「2 .「相続放棄」とは?」で述べた通り、亡くなったことを知ってから3カ月以内に行わないといけない(3ヶ月ルール)だったり、必要書類が多いので、できれば弁護士や司法書士に依頼することを推奨します。

(私のようなケースはおそらく稀なんでしょうね・・・地味にめんどくさかったぞ・・・)

必要とされる書類一覧は以下の通りです。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

なお、(1)の「相続放棄の申述書」はここから取得可能です。https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html

(1) 相続放棄の申述書(8の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。

※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。

※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

【共通】

1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が,被相続人の配偶者の場合】

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・・・これだけ見ると、大変気の遠くなる一覧のようですが、

今回の私のケースの場合、以下の書類になります。

・相続放棄の申述書(私の分と、兄の分でそれぞれ1枚ずつ)

・被相続人の住民票除票又は戸籍附票(私と兄の分を一緒に提出するので1枚のみでOK)

・申述人(放棄する方)の戸籍謄本(私の分と、兄の分でそれぞれ1枚ずつ。この時、父との関係が記載されてることが好ましい。)

上記の書類を準備、記入し、収入印紙800円分と連絡用の切手とともに、「被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に提出になります。

提出は郵送でもOKですが、私は夏休み(?)も兼ねて、直接提出しに行きました・・・車で往復600キロ走って(距離ガバです。楽しいからいいんです)。

なお、私は提出時に以下を貼り忘れてたので、要注意です。

そして連絡用の切手の代わりにレターパックはNGです(怒られた)。

・収入印紙800円

・連絡用の郵便切手(各家庭裁判所により異なるので、事前に確認しましょう。)

5 . 提出後の流れは?

提出で終わり!ではなく、提出後も以下の流れが続きます。

特に、3の「裁判所からの照会書に記入して返送する」を忘れないように注意しましょう。

【提出後の裁判所の流れ】

1.相続放棄の申述書及び添付書面の受付

2.申述人に対して「照会書」の送付

3.申述人が照会書に必要事項を記入し、家庭裁判所へ返送

4.受理・不受理の審査

5.受理後に申述人へ「相続放棄受理通知書」を送付

相続放棄は、家庭裁判所内での審査がありますので、申述すれば100%受理されるとは限りません。

特に3ヶ月経過後の相続放棄の場合だと、家庭裁判所では照会書の内容や事情等を総合的に考慮したうえで決定されるため、申述の状況によっては不受理になることがあるとのことです。

相続放棄申述書の提出から、早くて3週間程、通常は1ヶ月程で受理されますが、長い場合でも2ヶ月程で受理されます。

相続放棄が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から送られてきます。この通知書は1回しか発行されず、紛失しても再発行はできないので要注意です。

ただし、場合によっては複数の宛先に相続放棄した旨の書類提出が必要な場合があります(例えば、消費者金融とかへの提出)。 その場合には、「受理証明書」の発行依頼で対応可能です。なお、1通あたり150円の手数料がかかります。画像の通り、通知書と書いてあること自体はほぼ同じです。

ここまで終わったら、相続放棄については完了です。

6 .「固定資産税」は誰が払う?

さて、ここまでの「相続放棄」の手続きですでにお腹いっぱい状態ですが、実は私の場合、もう1つ手続きが残っています・・・。

それは「相続人代表者指定(変更)届」の処理・・・。

話を遡って、兄から父の訃報を聞いた際に、こんなことを言われました。

「父の居住してた市役所から「相続人代表者指定(変更)届」って書類が来てて・・・」

この書類は、裁判所での相続放棄の書類とは関係がなく、父が住んでた市の市役所からの書類です。

要約すると、「本来払うべき固定資産税について、払うべき人が亡くなったから代わりに誰か払ってよ」の書類です。

結論。離婚してるし縁を切ってるので、払いたくないというかお金の余裕が無いです(言い方)。

さて、これについては、「相続放棄申述受理通知書」のコピーを添付で市役所に提出でOKでした(各市区町村によって対応が異なる可能性がありますので、事前に確認しましょう)。

以上、連絡を受けてからここまでに要した時間は2ヶ月程度でしたが、なんとか全行程を終了させることができましたので、記事にしました。

少しでも、ご参考になれば幸いです😌