日本語の発音はどう変わってきたかー「てふてふ」から「ちょうちょう」へ

この本を手に取った多くの人たちと(多分)同様、私も、帯の

「羽柴秀吉はファシバ フィデヨシだった!」、

また、表紙袖にある室町時代のなぞなぞ、

問題「母とは二度会ったが父とは一度も会わないもの、なーんだ?」(答・くちびる)

に好奇心をそそられて読み始めた。日本語文法なんて、高校時代にうんんざりしながら学んで以来のことである。ところが、まさに“巻を措く能わざる“本だった。

専門家から見れば常識なのかもしれないが、素人には目からウロコの連続で、“え~っ、そうだったの⁉”と何度も叫んだ。音節だの下二段活用だの已然形だの、かつて退屈でしかたなかったものがワクワクする知の冒険になっている。新書版、250ページ足らずというボリュームながら中身はぎっしりと濃く、何より、日本語文法や文学史の初心者にも面白く、わかりやすく教えてくれるのがありがたい。

本書の目玉といえば、帯やサブタイトルにあるように以下の二つだろう。

① 古代には母音が八つあった。

上代の発音は、一つの漢字に一つの音を対応させる万葉仮名をもとに発見されていた。

その際、「い、え、お」については、現在「い、え、お」と発音している漢字には2種類あって、両者は厳然とわかれていたことがわかった。古代人はこの2種類をきちんと言い分け、聞き分けており、のちに平仮名が開発された際にも別の文字となったのである。その漢字の中国発音をもとに、「ゐ」(wi)、「ゑ」(we)、「を」(wo)というふうに発音されたことがわかり、古代の日本語には母音が八つあったことがあきらかになった。

この三つの母音は、平安時代にはそれぞれ、い、え、おに吸収される。理由は音節が長くなるにつれ、発音の厳密性がある程度緩和され、発音しにくい音が消滅したからだという。

「いろはうた」(すべての仮名を1字残らず、一回だけ使うという優れもの!)は長いこと日本語の仮名の手本だった(いろはうたにより、ゐ、ゑ、をが、い、え、おと違う発音だったことがわかる)。このうち、今でも普通の文章のなかで生きているのは「を」だけであり、発音は「オ」だが、ワープロで打ち込むときにはwoと打ち込んで区別するのは知ってのとおりだ(「を」は「何処へ」の「へ」や「私は」の「は」と同様、助詞としてのみ機能する)。

② 奈良時代には、「は」行は「ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、ぽ」と発音していた。

平安時代前期あたりからは「ふぁ、ふぃ、ふ、ふぇ、ふぉ」となった。この事実の証明として使われた例の一つが、最初にあげたなぞなぞである。「はは」を現在のように発音したのでは上唇と下唇は接触しない。だから、ハハではなく、「ファファ」と発音したことがわかるというわけだ。これは日葡辞書(1603年刊行)にも、「母=Fafaまたはfaua(ファワ)」、「光=Ficari」、「筆=Fude」などと記載されていることからも明らかだという。

では、「ハ」はいつごろまでファと発音されていたのか。1727年刊の『音曲玉淵集』(謡曲の教本)には、は行の発音を、「は(フハ) ひ(フヒ)へ(フヘ)ホ(フホ)と記してあるという。しかし、18世紀ころには次第に現在の同じように「ハ」と発音されるようになったらしい。この辺りの事情をもう少し詳しく知りたかった。

(余談だが、謡曲では、昔の発音や言い回しを保存しているのだろうか。「夕顔」「宮中」は決して「ユーガオ」「キューチュー」といってはいけない、「イウガオ」「キウチウ」というように、と厳しく指導されるのは、古い発音の名残なのだろうか?)

例を二つあげたが、本書は各時代における日本語発音の変化(例えば鎌倉時代までは、「トゥ」、「ディ」などの発音もあったとのこと、今に残っていれば日本人の英語の発音も早く上達したかも)と、変化してきた理由を丁寧に説明してくれる。普段、昔の日本人は違う日本語を話していたなんて思いもしないので、非常にインパクトが強く、肖像画でしか知らない昔の人の声が聞こえてくるような気がしてくる。大河ドラマで『源氏物語』をやるそうだが、「フィカル(光)君」とか「フディ(藤)のファナ(花)」とか平安時代の発音でやったらどんなものだろう…。

さて、本書のなかで私が特に興味をひかれたトピックをいくつか挙げてみよう。

録音機もない時代の発音がどうしてわかるのか

これは中国音韻学の恩恵を被っている。万葉仮名(漢字1字に1音が対応)に使われた漢字が当時(隋、唐時代)にどう発音されていたかで類推できる。

敷(ふ)多(た)我(が)美(み)能(の) と書くので敷、多を当時中国語でどう発音していたかを調べればいいわけだ。 敷=ふ、多=たとわかる。ただし、これについては、呉音、漢音、唐音の発音の違いが意味を持つ。最初に日本にはいってきた呉音(南北朝期の江南の発音)でなく、律令国家が手本にした隋、唐の音声(漢音)に従う。

なお、本筋とはあまり関係ないのだが、「唐音」という発音が、宋代の華北の発音であることを本書で知った。「行燈(あんどん)」「綸子(りんず)」「外郎(ういろう)」「箪笥(たんす)」「和尚(おしょう)」「饅頭(まんじゅう)」などである。どうしてこんな読み方をするのか理解できなかったが、12~13世紀ころの中国語の発音だったのか!と納得した。

社会変動が言語変化を起こす

大きな社会変動は日本語の発音に大きな影響を与えた。国際情勢の変化や社会変動は情報量の増加をもたらし、これに対応するため、言葉も変化せざるをえなかったのだという。著者によれば日本語に変化をもたらした社会的変動は歴史上3回あった。

① 律令国家の成立 中国の官僚制度や法体系という新しい制度や秩序に伴

う情報の流入。

② 室町時代 庶民が文化に参入し、その言語や歌謡、風習などが文化や生

活様式を変えた。

③ 明治維新 自然科学や医学の用語の流入、政治、制度、文化の変化、東

京語の成立などにより言葉も大きく変化した。

藤原定家はえらい!

定家というと、『新古今和歌集』や『百人一首』でおなじみの和歌の神様みたいに言われている人だが、私にはどうしても堀田善衛の『明月記私抄』のイメージが強い。しょっちゅうあそこが痛い、ここが悪いと愚痴を言い、和歌ができないと悩み、官職を得ようと走り回り、領地の経営や子どもの教育で悩むオッサン。しかし、この本を読んで、ほんとに偉いひとだったのだなあ、と実感した。日本語に対する研ぎ澄まされた感覚(和歌からも察せられるとおり)や表現に対するこだわり、改革精神を見ると、自分には日本語の文章表現を正す責任があるといわんばかりの自負が感じられる。

平安時代の草子の表記法が、<総平仮名、濁点、句読点なし、会話を示す印なし、改行の切れ目、意味や文脈におかまいなし>という状況だった(p.98)のに対し、現在私たちの目に触れる漢字かな交じりの「古文」の原型をつくったのが定家だったのだという。

定家は、日本語の文章の書き方(韻文、散文を問わず)にきっちりとした理論を持ち込んだ。「誰もこんなことをした人はいないし、賛同する者もいないだろうが」なとど例によってグチグチいいながら、この表記改革を行った。『古今和歌集』にしても『源氏物語』にしても後世の我々が読みやすい古典を目にすることができるのも定家が先鞭をつけてくれたおかげなのである。ただ、定家が参照したのが、平安時代の「勅撰和歌集」だったことが、後世批判され、契沖や本居宣長によって、さらに日本語の原型に近い上代の古典にさかのぼる研究が行われ、定家の理論は修正されることになるが、やっぱり、「日本語」の韻文、散文の表記の仕方を理論化した功績は大きい。

日本の複雑で豊かな漢字文化に改めて驚く

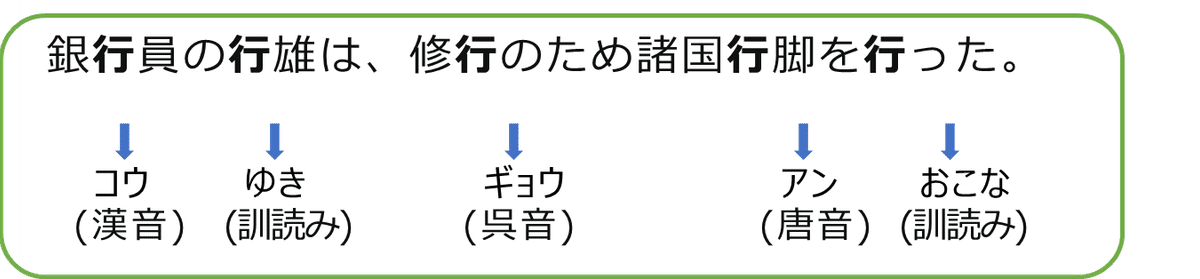

次の文章を見てほしい(原文はp.160)

この短い文章のなかで「行」という字は五つの読み方をしている。日本人はこんな読み方をごく普通にやっている。たった一つの文字にさまざまな音や意味を付与して使い回しているのだ。私は今さらながらこれに驚き、漢字文化を見直してしまった。

私も真似して一つ作ってみた。

50音図はサンスクリットからきている

五十音図は日本人のオリジナルではなかったのか!

江戸時代に契沖が五十音図を作り、それにより「い、え、お」段の母音の共通性や特殊性が明らかになり、また、「ゐ、ゑ、を」の位置づけも決まることになった。しかし、この五十音図はもともと悉曇学(しったんがく、サンスクリットに関する研究)の宇宙万物を構成する神秘な音の配列図であって、日本語とは関係ないという。最初にこれを日本に持ち込んだのは、平安時代初期の留学僧で天台密教を学んだ円仁だった。江戸時代の真言密教の僧侶だった契沖がこれをもとに日本語の音韻図を作ったわけだ。

ほかにも本書には面白い話題やトリビアが山ほどあるが、それが読者を刺激してさらにいろいろな方面に興味の輪を広げていくのも本書の面白いところだ。私も「悉曇学」というなじみのないものに興味深々となって円仁について調べたり、冒頭にあげたなぞ(pp.134-135)の出典と示されている『後奈良院御撰何曽(ごならいんごせんなぞ)』(1516)掲載の謎々を解いたりしてみた。同書の選者、後奈良天皇(1496-1557)に時代は、戦乱続きで皇室の権威は衰えている時期だったが、庶民のために疫病退散の祈願をしたり、賄賂を拒否したりするなかなか骨のある天皇だったらしい。和歌にも造詣が深く歌会も頻繁に主宰するなど知識人としても一流だった。この日本最古の謎々集は天皇が皇太子時代に編纂したものだという。

最後に『後奈良院御撰何曽』から出題。

問 梅の木を水にたてかへよ (答 海)

梅といふ字の木篇を三水(サンズイ)にかへて見れば海となるなり氵はも

と水の字なり

問 秋の田の露おもげなるけしきかな (答 螢)

秋の田の露おもきは稻の穗(ホ)の垂(タ)るさまにて穗垂(ホタル)の

意にて螢と解たり

ダジャレだがなかなか面白い。

※『後奈良院御撰何曽』、国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/1914555

また、次のサイトで見ることができる。

後奈良院御撰何曽之解

ttp://snob.s1.xrea.com/fumikura/motooriuchito_nazo/