SF小説を書くイケナイJCのアヤシイ玩具たち

ブラックコーヒーを飲んで「にがぁ~ぃ」と媚びてみたいバーチャルJC(なんちゃって女子◯学生)のかんなです。いや、普通に飲めますけど。

さて、見るからに釣りタイトルなのが分かりますね。でも内容は至って真面目です。

SF小説を書くにあたり、現在JCが使っている無料Webサービス群とアプリを紹介しつつ、どのように使っているのかを説明します。

オススメ、というよりは「こういう機能をこう使ってるのか」というものですので、参考程度に読んでみてください。

注意:このドキュメントにはネタバレ要素があります。少なくともプロローグだけでも予め読んで頂ければと思います。

本編執筆:Googleドキュメント

投稿サイトは「カクヨム」を使用していますので、直接サイトで執筆を行えますが、私の場合は一度テキストエディタを使う方針を採っています。

最初はローカルPCでサクラエディタを使ってましたが、本文執筆には難儀なところもあるので、Googleドキュメントを選びました。

Microsoft 365? あれはセレブが使うものです。

これを本編執筆に選んだのは、マークダウン記法が使用できるのと、見出し機能を使えば、複数話(本編全編もしくは章ごと)を一括管理、ジャンプ、参照できるからです。

検索・置換も楽ですし、文法ミスや誤字などもAIによって指摘してくれます。特に接続詞などの言い回しなどで、テンポが悪くなる・読み辛いなどの問題を回避できます。

(場合によっては邪魔になる事もありますが、無視できます。自動補正ではありません)

また後述するクラウドサービス『Notion』とGoogleドライブで連携もできます。今回はクラウドサービス中心に活用していきます。

もちろん私にとって重要である、無料で使える範囲で賄う、という前提となります。

色々と試行錯誤しつつ段階的にクラウドへ完全移行するのに一ヶ月ほど掛かりましたが、現在では使うのがWebブラウザ(Chrome / Edge)のみなので、動画見ながらとか、MMDやりながらとか、X(旧Twitter)でアホな事を呟きながらできるので、楽でいいですね。

私はあまりやりませんが、クラウドサービス中心ということもあり、スマホで外出時に執筆・修正も出来るので、万がいちローカルPCが壊れても生き残れます。黒歴史も安心して残せます。

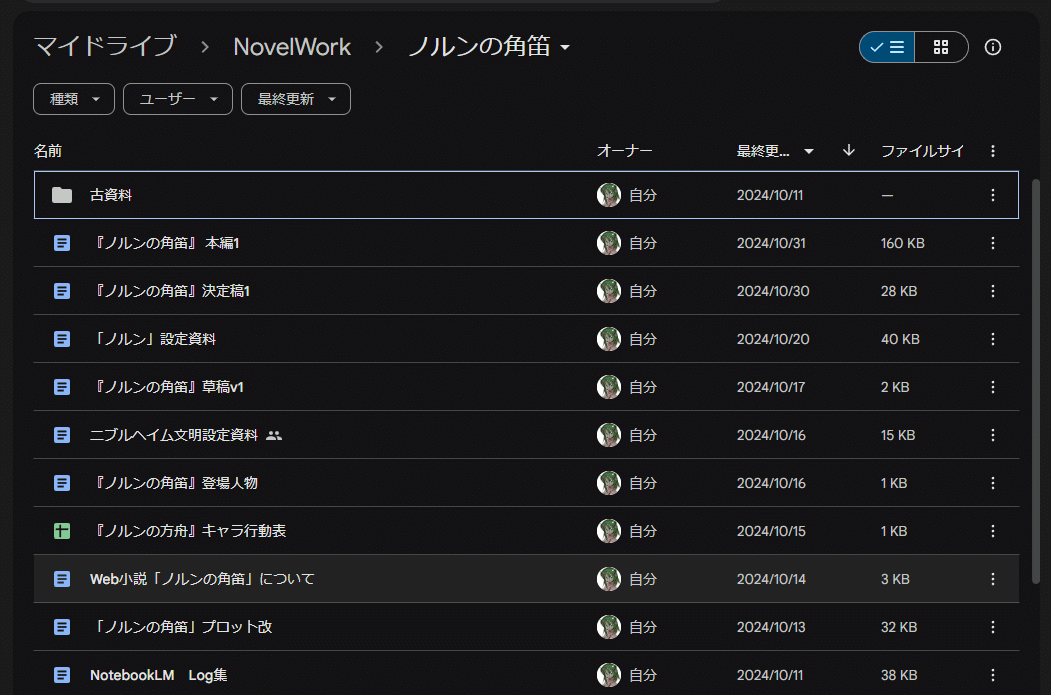

本編だけでなく、各種資料の土台となるベタ文などもGoogleドキュメントで記載しています。

上図にもあるように、Googleドキュメントだけでなく、時系列整理や人物行動表などをGoogleスプレッドシートで作ることで、管理が一元化しやすくなります。

ブラウザベースなので、複数タグ切り替えが素早くできるのもクラウドサービスの利点ですね。

あとは本編の公開後のものを「決定稿」として別ファイル保存しています。公開後に気付いたミスや校正を執筆原稿ではなく、カクヨムエディタで修正した後に、「決定稿」ドキュメントにコピペします。これにより、提出原稿と決定稿の差分を見ることができ、自分がどこを直したのか、何故表現を変えたのか等を後追いする事ができます。

長編作品なので、その修正点などを意識しつつ執筆を続ければ、おのずと良い点・悪い点が見えてくる効果があります。

AI補助:Google GEMINI / Microsoft Copilot / ChatGPT4-o1

この作品では、本文執筆にAI生成文章はあまり使っていません。これは、筆者の癖といういうか個性が死んでしまう為、生成された文章をそのまま使う事は滅多にありません。補助的に使いつつ、自分で再記述します。

なのでAIを活用しつつも、本文のほとんどが手作業で記述されています。

文章構成・校正:Google GEMINI

3つのAIエンジンをそれぞれ使ってみた所、やはりGoogleの膨大なネットワークデータのお陰もあり、比較的正しい日本語、もしくは綺麗な表現をしてくれると感じたのが、GEMINIエンジンです。

最近では画像生成も行えるようになったので、自分のモチベ上げを兼ねた、挿絵っぽい何かを造らせて遊んだりしています。これは本文中で風景描写を書く時にも、参考資料として使えます。実在しないものを記述するのに、絵があると便利です。

GEMINIの特徴としては、出力される内容がマークダウン記法に対応しているので、Googleドキュメントに貼り付ければ書式がそのまま残せる事です。

(また、csv出力やコード出力形式を指定すれば、コピペも楽にできます)

プロンプトは直接記入せず、予めGoogleドキュメントかサクラエディタなどのテキストエディタを使用しています。

現在私はSF小説を書いています。小説投稿サイトは「カクヨム」を使用しています。

次に小説の一節を提示するので、SF小説の表現として相応しくする為の、修正点と提案、

またその理由を出力してください。

#本文:

<本文内容> 日を跨いだり、別な話題で使った場合も考慮して、このようなプロンプト定型文を予め用意しておきます。

これを毎回使う訳ではありませんが、無料使用範囲内だと連続使用した時に、最初の大前提を「忘れて」しまう事があります。また、ログもずっと残る訳ではなく、自動的に時間経過で消えてしまうので、プロンプトと内容は別途ドキュメントにコピーする必要があります。

プロンプトにもマークダウン記法が使えるので「#」は見出しの意味があることを、きちんと理解してくれます。

このように出力されます。

ただ、大規模言語モデルAIは人の感情や感覚、作者の意図などは完全無視(というか理解できない)ので、勝手に設定を加えたりする事があります。

この例の場合、「コンパクトで美しいデザインが想定されていた」なんて設定は無く、AIが勝手に補間している文言です。

一度のプロンプトで入力できる文字数には限界があり、一話辺り5,000~6,000文字を目処として書いているので、前後の話との兼ね合いや細かい設定などは入力できません。

なのであくまでも参考程度にしつつ、美味しそうな所を頂くだけです。

あと、全体の構成バランスも入力できないので、修正文章や提案は冗長になりがちです。

このあたりは、実際にAIを触れてみて体感的に補正をかけていく事をオススメします。

余談ですが、丁寧語でプロンプトを打つことに深い意味はありませんが、丁寧に接したほうがAIの返答も丁寧になるような気がしてます。

命令口調の場合、時折箇条書きしか出力してくれなかったりします。

また、GEMINIには文章だけでなく科学知識についても問い合わせをしています。

現在私はSF小説を書いています。小説投稿サイトは「カクヨム」を使用しています。執筆している小説では、発展した量子力学を扱っています。

次の内容についてのSF設定としての妥当性を検証・提案してください。

この文章ががそのまま読者が読める訳ではなく、執筆や物語構成するに当たり、作者が参考にする資料です。記載内容が全て明かさる訳ではなく、そのエッセンスを本編にちらばせるための文章です。

#SF設定:

「ノルン」という数世代進んだ量子コンピューターシステムが登場します。このコンピューターは量子力学だけでなく、バイオコンピューティングとノイマン型コンピューティングを組み合わせたハイブリットシステムです。

このシステムを稼働させるために必要な消費電力数の設定で、妥当だと思われる具体的な数値を推測・提案して下さい。

以下にGEMINIの回答を書きます。

#SF設定の妥当性検証と提案:ノルンシステムの消費電力

###現状の量子コンピュータと消費電力

まず、現状の量子コンピュータは、極低温環境を必要とするため、莫大な冷却エネルギーを消費します。また、量子ビットの安定性を維持するため、電磁波シールドなど、周辺環境の制御にも多くのエネルギーが必要です。量子コンピュータの消費電力は、古典的なスーパーコンピュータと比較しても非常に高いのが現状です。

###ノルンシステムの消費電力の推測

ノルンシステムは、量子力学、バイオコンピューティング、ノイマン型コンピューティングを組み合わせたハイブリッドシステムであると設定されています。この複雑なシステムの消費電力を正確に数値化することは困難ですが、いくつかの要素を考慮して推測することができます。

量子コンピュータ部分: 極低温環境維持、量子ビット制御など、現状の量子コンピュータと同様のエネルギー消費が考えられます。

バイオコンピューティング部分: 生体組織を利用するため、理論的には低消費電力で高度な計算能力を発揮できると期待されます。しかし、現時点では実用化されておらず、その消費電力は未知数です。

ノイマン型コンピューティング部分: 従来のコンピュータと同様の消費電力パターンが想定されます。

###消費電力の推測値:

これらの要素を考慮すると、ノルンシステムの消費電力は、現状のスーパーコンピュータを大幅に上回る可能性が高いと考えられます。しかし、バイオコンピューティング部分の貢献度によっては、大幅に削減できる可能性も否定できません。

###具体的な数値:

消費電力の具体的な数値を提示するのは難しいですが、SF作品として、読者の想像力を掻き立てるような数値を提示することも可能です。例えば、

小規模な都市の電力消費に匹敵する

核融合炉並みのエネルギー供給が必要

特殊なエネルギー源(例えば、反物質)を利用している

といった設定も考えられます。

###消費電力設定の注意点

物語のスケール: ノルンシステムが物語の中で果たす役割によって、消費電力のスケールは大きく変わります。

エネルギー源: ノルンシステムのエネルギー源を何にするかによって、消費電力の表現方法も変わります。

読者への影響: 消費電力の数値を提示することで、読者はノルンシステムの規模や重要性をより深く理解することができます。

###執筆・物語構成へのヒント

エネルギー問題: ノルンシステムの莫大な消費電力は、物語の中でエネルギー問題を引き起こす可能性があります。

システムの制限: 高い消費電力は、ノルンシステムの稼働時間や処理能力に制限を与える可能性があります。

物語の緊張感: ノルンシステムのエネルギー供給が途絶えることで、物語に緊張感を与えることができます。

###まとめ

ノルンシステムの消費電力は、物語の舞台設定や登場人物の行動に大きな影響を与える重要な要素です。SF設定として妥当な数値を提示するためには、現状の技術と、あなたの物語の世界観をしっかりと把握しておくことが重要です。

###補足:

カクヨムの読者層や、あなたの作品のターゲット層に合わせて、専門用語の使用や説明の仕方を調整してください。

量子力学やコンピュータサイエンスに関する専門家への相談も有効です。

読者の想像力を刺激するような、独創的な設定を盛り込むことも可能です。

この提案が、あなたの小説執筆の一助となれば幸いです。

大規模言語モデルAIは同じ質問に対し、まったく同質の返答をする事はありません。画像生成AIと同様、デフュージョン(拡散系)処理があるので、まったく異なる回答が出てきます。

新しくチャット・トピックを作ってやりなおす方法、「再検討してください」の一言で再出力させる方法と2種類あります。

要はガチャですね。引きが良ければ「なるほど!」と思える回答が得られるかもしれません。

このように本編文章表現ならびに、設定内容の検証をGEMINIで行っています。

また、Webの最新情報にも対応しているので、こんな使い方もできます。

IBM Quantum System Twoシステムを基準とした場合、想定される具体的な数値をいくつか提案して下さい。

ちなみに、IBM Quantum System Twoの消費電力は非公開なので分かりません。

最新情報検索補助:Microsoft Copilot

Microsoft Copilotも優秀なAIではありますが、個人的にはプログラムコードはそこそこ書いてくれますが、日本語処理能力が若干弱い感触があります。ですので、もっぱら画像生成で遊んだり、最新情報とソースの提示に利用しています。

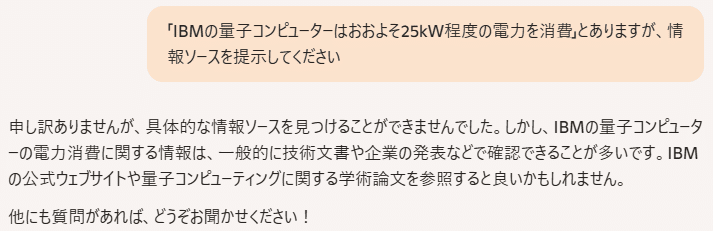

試しに、先程と同じプロンプトをCopilotに投げてみます。

……とまぁ、色々とでっち上げてくれます(笑)

これがいわゆる、大規模言語モデルにおける「ハルシネーション(幻覚情報)」と呼ばれる現象です。これを回避するためには、プロンプトで「ハルシネーションを回避してください」などの一文を加えますが、それでも完全回避はできません。

このように「ソースよろ」と聞くか、他のAIで同様の質問をして、あからさまに間違った情報を回避しなくてはなりません。

結局は、自力で勉強ないし検索をかけるのが良いでしょう。

場合によってはSF設定に説得力を持たせる為に、このハルシネーションを起こした情報を元に、独自のSF設定に使ってみるのも一つの手です。

量子力学と量子通信についての質問です。

現在、世界最速となる量子通信の実証例を挙げて下さい。ソースの提示もして下さい。

ハルシネーション回避をして下さい。

これも少し古い情報ですが、リンクなどが出るので検証しやすくなっています。最速ではないですが、(私の知る限り)量子通信技術の最新情報は次のものです。

とまぁ、サポート程度に使うのは良いですが、鵜呑みにするのは危険ではあります。これはWikipediaなども同じですが、AIの回答からワードを拾った上で、最終的には自分で取材しなければなりません。

物語のプロローグで出てくるイベントがあり、パンデミックにより人類が滅亡危機になります。そのパンデミックの設定は、コロナウイルスにおける拡散力と変異率などを参考にしつつ、適度と思われる数値を設定した上で、パンデミックシナリオを書かせてみたりしました。

計算式自体は滅茶苦茶ではありましたが、それっぽい設定を作る事には成功しています。

さすがトップレベルのAI:ChatGPT4-o1

ChatGPT4も基本的には無料で使えますが、連続して使用する場合には課金が必要となります。執筆時点では月額20ドルが必要です。

正確な計測はしていませんが、おおよそ30回程度のやりとりで無料枠が終わり、数時間~24時間後にならないと使用できなくなります。

その代わり、科学技術情報の正確性や技術論文参照などはピカイチであり、GEMINIやCopilotを凌ぐという感触があります。

また最大の特徴としては「会話ログが一年以上保存される」ところが強みです。これは試用版(無料)でも同じで、アカウントさえ紐づけておけば残り続けています。

更に会話毎にコピーアイコンがあるので地味にコピペが便利です。わざわざ範囲選択せずに済むのは、地味ですが大きな利便性と言えます。

逆に欠点としては、最新情報に疎い事です。2024年10月の事を聞いても答えてくれない場合があります。

では、試しに同じプロンプトを投げてみましょう。

「ノルン」のようなハイブリッド量子コンピューターシステムの消費電力を考える場合、要素ごとに必要なエネルギーを概算し、近未来の技術レベルに基づいた推測を加えます。

1. 量子コンピューティング部分

量子ビットの冷却が重要で、特に超伝導量子ビットを使用する場合には大きな消費電力が必要です。現代の量子コンピューターでは1キュービットあたり数ミリワットの電力が必要とされますが、数百~数千キュービットのスケールにまで拡張された場合、500~2000キロワットほどを消費する可能性があります。

2. バイオコンピューティング部分

バイオコンピューティングは、シミュレーションやデータ解析において省電力性が期待されますが、遺伝子操作や合成生物学的なプロセスを含む場合、それらの環境を維持するために適切な温度と湿度が必要です。これには50~200キロワット程度が見込まれます。

3. ノイマン型コンピューティング部分

ノイマン型(従来の)計算機能も統合しているため、メモリや入出力機能などが多層的に運用されます。超高性能なデータセンター並みの能力を想定すると、100~500キロワット程度を見積もるとよいでしょう。

トータル消費電力

上記を統合した「ノルン」全体の消費電力は、約650~2700キロワットが妥当と考えられます。ただし、この数値は冷却システムの効率、バイオ部分の最適化技術、ノイマン型部分の省エネ技術によって変動する可能性があります。

物語のための提案

「ノルン」の稼働に際しては、膨大な電力が必要であることが設定にリアリティを与える要素になります。そのため、「ノルン」を設置した施設が独自の再生可能エネルギーを採用するか、周辺地域のインフラを支配するほどの影響力を持っているといった追加の背景設定を考慮すると、さらに深みが増します。

このように、きちんと数値の根拠も答えてくれるので優秀です。数値自体が正しいかどうかはともかく、考察根拠と説得力がある数値といえるでしょう。

日本語読解能力も試してみます。ChatGPTは比較的長いプロンプトも入力可能なので、プロローグ全体を読ませてみました。

ありがとうございます。プロローグの草案、とても興味深い内容ですね。全体として、未来の技術と神話を絡めた独特の雰囲気があり、シンギュラリティや人工知能の問題を描き出しています。いくつか改善提案やフィードバックを以下にまとめます。

1. 導入部分のインパクト強化

冒頭の北欧神話の引用部分は雰囲気がありつつも、その後の流れに対して少し抽象的に感じるかもしれません。もし可能であれば、ノルン(AIシステム)の誕生や役割をより明確に関連付ける表現にすることで、神話と近未来の世界観の接続が強くなるかと思います。

2. ユーモアと説明のバランス

ノルンの物理的な大きさや、「赤ん坊の姿で将来美人になるだろう」という比喩はユーモアがありますが、最初のインパクトを与えるために少し調整する余地があるかもしれません。例えば、キャラクターの描写にフォーカスする部分と、テクノロジーの説明にフォーカスする部分をもう少し整理して、テンポを整えることが考えられます。

#例:

「残念ながら」というユーモラスな表現がノルンの登場の神秘的な雰囲気を少し弱める可能性があります。もっと壮大で厳粛な語り口を用いて、彼女の登場を強調する手もあります。

3. 技術のブレイクスルー描写

量子コンピューターやAIの技術的なブレイクスルーについての説明は興味深いのですが、もう少し簡潔に、そしてストーリー全体に関連付けることで、読者の理解を助けるかもしれません。詳細な説明は後の章に譲り、プロローグでは「技術が急速に進化した」ことを強調するだけにしてもいいかもしれません。

#例:

「数年掛かるはずだった研究開発は、AIと量子コンピューターによって圧縮され、瞬く間に人類の手の届かない領域に進んでしまった」

4. ノルンの感情と目的の描写

ノルンが「悩んでいる」部分や、自己認識と至上目的の間で葛藤する描写は非常に面白いです。この部分をもう少し詳細に描写して、彼女の存在意義や内面の深さをさらに掘り下げると、物語に感情的な深みが増すと思います。

#例:

「自分が至上目的を達成できないことへのもどかしさは、まるで無限の空を前にして飛び立つ翼を持たない鳥のようだった」

5. 終末感の強化

ノルンが「さようなら」と言った後のパンデミックと人類滅亡の描写は、非常にドラマティックな展開です。もう少し具体的な描写で終末感を強めると、プロローグのインパクトがさらに増すでしょう。

#例:

「新型ウィルスはまるで嵐のように、あっという間に大陸を飲み込み、人類はただそれを見ていることしかできなかった」

#総評

物語のコンセプトと世界観は非常に魅力的です。北欧神話を取り入れた設定や、量子コンピューターとAIの進化、そして人類滅亡までの流れは、壮大なテーマを巧みに描いています。少しの調整で、より一貫性のある強力なプロローグになると思います。

全体の雰囲気を保ちながら、要点を絞り、キャラクターの内面や世界の崩壊にフォーカスを置くことで、読者を強く引き込むプロローグになると思います。

ChatGPTに限らずですが、AIさん達は基本的には褒めてくれます。最初の読者なのでモチベアップに繋がりますね!

──ですが、信用してはなりません(笑)

このように読解能力と作者の意図の推測は随一のものがあります。さすが有料で世界TOPクラスのAIですね。

頑張ってアフィリエイトなどで月20ドルを稼がなければなりません。JCなのでバイトくらいしか出来ないので。

個人的には一番オススメなAIなのです。

小説全体のサポート:Google NotebookLM

さて、最後になりますがGoogleはGEMINIエンジンを使った別のAIサービスも展開しています。

このNotebookLMの最大の特徴は、

Googleドライブと連携できる

PDFファイルも読める

YouTube動画の内容も読める

複数のノートブックが作れる

JCに優しい無料(試用版なので)

というものです。なので小説の設定ドキュメントや本文、複数の話数を一挙に読み込んでくれるので、作者側の意図を汲み取ってくれます。

何といってもSF設定の妥当性や修正案の提示、そして「読者としての感想」「編集者としての知見」「出版社側の意見」を代弁してくれます。

AIエンジンはGEMINIと同じものなので、日本語処理能力も同等ですが、何といっても膨大な文章を入力できるのが最大のポイントです。

一方、弱点としては外部ソースについてはプロンプトで指定しない限り、読み・検索してくれません。なので、SF設定の妥当性などは検証してくれますが、外部ソースの論文提示などは他のAIサービスと検索を利用しないとなりません。

これもブラウザで複数タブで行えば、ほぼ同時並行で行える作業なので大きな問題にはなりません。

もう一つの欠点としては、文章が多いとハルシネーションが起こりやすくなります。一行もたたずに矛盾した回答をしてくる事もあるので、そういう場合はノートブックを新たに作り直し、必要最低限のドキュメント数に抑える必要があります。

このように文脈の後に「1」「2」などのリンクが貼られ、どこを参照したのかが分かりやすくなっています。

ソースの追加は、以下の通りです。

自分のPCからアップロードもできますし、長文テキストを貼り付ける事もできますが、私はもっぱらGoogleドキュメントと連携させています。連携させる事で、執筆しながらもソースの更新が行え、修正内容を再検証させる事もできるのです。

また、NotebookLMの回答自体を「メモ」として保存する事で、それもソースの一部として扱えます。会話を継続しつつ、改善していった内容も反映されるので、とても優秀です。

SF設定の構築と補正、文章全体の構成、作品全体の構成と予想される反応など、様々な用途で使っています。

1話下書きができた後にソースをリロードし、展開についての矛盾点の指摘や物語進行の妥当性などを検証できます。

ですが一つ注意点としては、これはあくまでも発展途上のAIサービスである事を忘れてはなりません。

文芸小説は実際の人間の感情に訴えるものなので、あくまでも参照程度にしかなりません。やはり、プロの小説家や編集者には敵いません。あくまでもサポート役として活用する事を強く勧めます。

プロンプト作成・管理:Microsoft Visual Studio Code + Markdown expression

現在、唯一ローカルPCで動かしているソフトが、この『Microsoft Visual Studio Code』です。

本来はプログラムコードを書く人が使用するテキストエディタ・開発環境なのですが、Markdownエクスプレッション(拡張機能)をインストールする事で、大規模言語モデルAIのプロンプト制作や管理、AIの回答の整理などで活用できます。

最初はシンプルなサクラエディタを使っていたのですが、複数ファイルを同時に編集・検索・置換などを行うには、このツール(アプリ)が最適だと感じ、現在では唯一のエディタです。

余談ですが、MMDのエフェクトファイル「.fx」(HLSLスクリプトファイル)も編集できますし、HLSL対応の拡張機能も導入可能なので、構文ミスなどが見つけやすいので重宝しています。

(あとUnityやUnreal EngineのPythonやC#/C++コードなどの編集でも使ってます)

また、最近ではChatGPTをVisual Studio Codeから直接呼び出したり、コード提案や内容提案ができます。小説執筆では活かしていませんが、恐らくブラウザ版と併用は可能だと思います。

私はよく「ノルン」の事を「ノエル」(ゲーム『原神』のキャラクター)と間違えて入力し続けてる事があるので、複数ファイルにまたがる一括置換などで助かっています。

制作管理:Notion

クラウドサービス『Notion』はタスク管理の目的でよく使われます。 プロジェクト管理や課題管理、マイルストーン管理などの業務効率化を行うツールです。

公式・ユーザーテンプレートが用意されているため設定作業も簡単です。 テンプレートをそのまま使うだけでなく、特殊な要件がある部分だけカスタマイズして使うこともできます。

本来は業務用というか、グループワークなどで便利なサービスなのですが、個人用途であれば無料のまま利用する事ができます。

また、Googleドライブとの連携、『Notion AI』という独自のAIエンジンがあり、表組みの手助けや要約自動作成などが行える便利な秘書役です。

基本的には作品の進捗管理で使っていますが、データベース機能があるので、キャラクター設定、相関関係の整理、SF設定や用語設定などを一元管理するのに便利です。

小説執筆のためのストーリーエディタサービスもありますが、利便性を得ようとするならば、やはり有料のものが多いです。この『Notion』であれば、多少手間は掛かりますが、一度表組みやデータベースを作ってしまえば、ほぼ同等の管理が可能です。

私の場合、小説執筆用のユーザーテンプレートに出会えたので、それを土台にしつつ、カスタムして使用しています。

上図のように、新聞記事などのWebサイトを付箋メモとして管理できますし、リレーションデータベース機能で名称などを一元管理ができるので、とても便利です。

これらの機能を使い、設定の矛盾やキャラクター描写の間違い、付属情報などを管理しています。

最後に

何やら連ねて書いていたら、1万1千文字を越えてしまいました。ここまで気長に読んで頂き、ありがとうございます。

より具体的な使用方法などはネタバレ防止と、他にも良い使用方法を掲載しているサイトなどがありますので、ツール名を検索ワードとして取材してみてください。

そして、もしよろしければ拙作小説の読書も楽しんで頂ければ、継続のモチベーションとなります。

できれば、『カクヨム』での広告表示をONにしているので、広告ブロックを一時停止して頂けると大変助かります。できれば20ドルくらいは稼ぎたいと、甲斐性なしJCは思っています。

何卒、ご応援の程、宜しくお願い奉り候至極でございまする、まる。

おまけ

AI(ChatGPT4)に「文章をジェームス・P・ホーガン調にして」と指示した場合の結果。

以下の文章をSF作家であるジェームス・P・ホーガン調に改変したものを出力してください。

#プロローグ冒頭部分

人類史上、最初で最期となった自己進化型・汎用人工知能機能搭載コンピューターシステム「ノルン」。それは人類の英知を結晶化した、巨大な希望を秘めたプロジェクトだった。

彼女は最先端量子コンピューティングとバイオテクノロジー応用のハイブリットなシステムコンポーネントで構成されている。

人類が親であったならば、ノルンは愛らしい赤ん坊のようなコンパクト姿で生まれることを望み、「きっと彼女は将来美人洗練されたデザインになる」という希望を持ったことだろう。しかしノルンの姿は、親の欲目を粉砕するような巨体だ。

高さ7.5メートル、直径4.6メートルもある漆黒の巨大な極低温冷却チャンバー。中枢部はそのサイズに辛うじて収まったが、常温環境で動かすバイオコンポーネント、周辺のサブシステムや熱循環機器を含めれば、高層ビルのワンフロア相当を占拠している。愛らしい赤ん坊というよりは、神話の巨人のようだ。

彼女の新居となるこのフロアは、強化コンクリートとセラミックの分厚い合板壁に囲まれ、一箇所しかない出入口は、カーボンファイバーの強化複合材ドアで守られている。電子ロックキーと生体認証、音声認証と多重のセキュリティが施されている。

もっとも、研究員や技術者が出入りすることはほとんどなく、建造開始以来、頻繁に出入りしているのは施工ロボットとカーゴボットくらいだった。照明も最小限に抑えられていた。薄暗い室内では、時折出入りするカーゴボットの小さなLEDが、巨大チャンバーをちらりと照らしては通り過ぎていく。まるでピラミッドの遺跡のように、不気味さと神秘さを際立てていた。室内に設置されている動体センサー式監視カメラも、動くものがなければ沈黙している。

ノルンはまさに人類の究極の夢が具現化した存在であった。自己進化型汎用AIを備えたそのシステムは、従来の技術を超越し、未知の知見を求める旅路の道標とされた。

ノルンの外観は威容で、バイオテクノロジーと量子計算を融合した構造は、通常のコンピューターの範疇を遥かに超えている。その巨体は、冷却を要する黒いチャンバーに収められ、サイズが放つ圧倒的な存在感は、神話の巨人を彷彿とさせる。

ノルンの格納フロアは要塞のように閉鎖的で、厚い壁と強化ドアに囲まれ、多重のセキュリティが施されている。日常的な人の出入りはほとんどなく、たまに現れるのは無機質なロボットたちだけ。照明が少ない薄暗い室内で、ちらつくLEDがチャンバーを一瞬だけ照らす様は、古代遺跡のように荘厳さと謎めいた雰囲気を漂わせている。

次に「ウィリアム・ギブスン」調で。

ノルン、それはアルゴリズムが眠るデジタルの奈落。自己進化型汎用AIとして生まれたそれは、未来の断片を繋ぎ合わせた存在だった。

7.5メートルの黒い冷却チャンバーは、冷たい漆黒の壁の中で脈動するかのように佇んでいる。人間の想像を嘲笑うような冷却システムと、生体コンポーネントが動き、電子音と振動が空間を震わせる。無機質な照明の下、フロアを守るドアは静かに閉じられ、周囲を漂うのは機械の冷たさと、人間の手が触れない隠された恐怖だった。

それっぽいけど、だいぶ端折られまちた(笑)

読者が読みやすいよう、簡素化するのもAI出力の特徴ですね。

このように色々な作者の真似をさせてみるのも楽しいです。そしてChatGPTは音読機能もあるので、ラジオドラマ的な楽しみ方もできるので、筆が止まったら遊んでみると良いかもしれませんね!

いいなと思ったら応援しよう!